Слово Мастеру: Михаил Ромм (24 января 1901 — 1 ноября 1971)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Михаил Ильич Ромм

В молодости я был неудачником. Прежде чем стать кинематографистом, я переменил много профессий, правда, все они лежали в области разных искусств. Мне кажется, что это характерно для большинства наших режиссёров. Всем нам по сорок лет, некоторым больше, очень немногим чуть меньше. Когда мы были молоды, кинематография ещё не стала искусством. Это была область деятельности любопытная и не совсем уважаемая; считалось, что честный и способный юноша не может всерьёз готовить себя к кинематографическому поприщу. Вот почему все мы потом пришли в кинематографию случайно, большей частью из смежных искусств.

Я не верю режиссёрам, которые говорят или пишут, что они чуть ли не с детства задумывались над проблемами организации кадра, ритма или над актёрской работой. Всё это неправда. В большинстве случаев люди просто терпели крах в качестве театральных актёров, скульпторов или художников и искали выхода в кинематографии. Сотни таких неудачников устремлялись тогда в кинематографию. Стать ассистентом или даже получить постановку было совсем нетрудно в Москве и в Ленинграде, а на Украине или в Грузии и того легче.

Из всего этого потока режиссёров большинство отсеивалось после первой или второй картины, доказав полную свою неспособность или просто наскучив трудным, на поверку, режиссёрским делом. Часть оставалась, превращаясь в не очень грамотных профессионалов. Немногие оказывались действительно режиссёрами. На них, в сущности, держится и по сей час советская кинематография. Так создавались наши кадры. Кстати (если вдуматься) это отнюдь не самый плохой способ создавать кадры.

Итак, я был неудачником. Я поздно догадался заняться кинематографической деятельностью: мне было 28 лет, когда я получил первый гонорар за детскую короткометражку, написанную в соавторстве ещё с тремя лицами. До этого я занимался всеми видами искусства, кроме балета и игры на тромбоне.

По образованию — я скульптор. Бросил скульптуру не потому, что предпочёл динамическое искусство статическому, и не потому, что душа моя тайно алкала «ритмически организовывать пространство кадра» и вследствие этого нудно орать на массовку, борясь со сном и отвращением.

Хороший актёр из меня не получался. В профессиональных больших театрах у меня не было никаких связей. Поэтому и с театральной режиссурой у меня ничего хорошего не выходило.

Неудовлетворённый, весёлый и жадный, я неутомимо метался в поисках настоящего дела. Все мои искусства не кормили меня. Я утешался бескорыстием. Зарабатывал черчением диаграмм, переводами с французского и типичными «вхутеиновскими» халтурами: оформлял выставки, улицы к праздникам, малевал плакаты, делал обложки.

В 1928 году я решил попытать счастья в кинематографии. После зрелого размышления я избрал довольно оригинальный способ изучения этого искусства: поступил в Институт методов внешкольной работы (был такой) в качестве внештатного и бесплатного сотрудника по детскому кино.

Четыре часа в день я изучал реакцию детей младшего возраста на кинокартины и за это получал возможность вертеть в руках плёнку, просматривать любые картины за монтажным столом или на маленьком экране и вообще возиться с ними как угодно, даже вырезать куски, а потом вставлять их обратно. Я решил заучивать лучшие картины наизусть. В те времена меня можно было даже разбудить ночью и спросить: «Что происходит в кадре, скажем, сто сороковом картины «Трус». Я ответил бы без запинки: «Кадр сто сорок, средний план, трактир, спереди Торренс, правая рука с сигарой поднята, он, улыбаясь, поворачивается слева направо, в глубине четыре человека делают что-то, за окном видно то-то, длина кадра два метра и десять или двенадцать кадриков». Я выучил, помнится, девять картин, среди них были: «Трус», «Парижанка», «В доках Нью-Йорка», «Чикаго», «Броненосец Потёмкин».

Таким образом кинематографией я занялся, быть может, и нелепо, но вплотную, как до этого занимался всякими другими искусствами.

Работа с литературным текстом

Значит, первое — вы должны точно знать эпоху. Я помню, что при съёмке «Пышки» наибольшую для меня пользу, наиболее питательный материал дала случайно добытая коллекция старинных дагерротипов, предшественников фотографии.

Эти дагерротипы, которые изображали политических деятелей Франции, членов французского парламента, журналистов, писателей и так далее, необычайно интересных и поразительно своеобразных именно на фотографиях, вдруг повернули моё представление об эпохе, о которой я судил главным образом по литературным источникам, по французской живописи 70-х годов, в основном по импрессионистам. Дагерротипы дали мне очень ясное и новое вещественное ощущение материальной формы. ‹…›

Система меняющихся отношений при действительном развитии характера роли даёт вам возможность проследить действие человека, а по действию человека вы можете очень часто судить о характере. Я приводил пример с «Пышкой», где анализ сюжета может помочь полнее раскрыть характер. В работе с актёром это особенно важно.

Галина Сергеева в роли Пышки

Характеристика Пышки, естественно, как бы выдумана режиссёром. Но если угодно, я могу доказать, что почти каждая из фраз этой характеристики опирается на текст, может быть логически выведена из текста, хотя там как будто бы многое и нафантазировано. Про Пышку пишется и что она из деревни, и что у неё есть ребенок, и что она была кормилицей, что у неё есть любовники и так далее. Однако если проследить внимательно, как она села в дилижанс, сколько у неё было провизии, как она себя вела, вы можете сделать точно такие же выводы. Хотя бы из того, что у неё целая корзина закусок и питья, вы делаете вывод, что это не проститутка из публичного дома под властью какой-то хозяйки. Прежде всего, она свободно выезжает, когда хочет. Она достаточно богата, чтобы захватить с собой эти деликатесы. По манере её обращения вы можете понять, что она такое, но для этого нужно внимательно проанализировать текст, её поступки, и из каждого постараться сделать вывод. И когда вы договорились о том, кто она в обществе этой эпохи, этого времени, этой страны, этого города, кто она в обстоятельствах этой вещи, этого сценария, этой пьесы, когда вы нашли с актёром первый контактный узел, в это время актёр получает основу для будущего исполнения роли, пока ещё не пытаясь её исполнить.

Рекламный плакат. Художник Ю. И. Пименов

У хорошего писателя-прозаика всегда предусмотрена точнейшая мизансцена. Первый раз я с ним столкнулся, когда ставил «Пышку» Мопассана. У автора было записано расположение действующих лиц в дилижансе. Оно мне показалось случайным. В конце концов, почему они сидят так, нельзя ли их переместить? И я стал в поисках более интересного и контрастного сочетания пассажиров пытаться их перегруппировывать, менять местами. Проделав это множество раз (во время написания режиссёрского сценария), я убедился, что пересадить пассажиров очень трудно, так как расположение их самым тщательным образом продумано. Даже не записав все детали на бумаге, а только бегло упомянув в одном месте, что в глубине сидел граф, рядом с ним графиня и так далее, Мопассан во время всего развития действия беспрерывно видит мизансцену, видит, как у него размещены герои. Таким же видением должен обладать и режиссёр.

На съёмочной площадке фильма «Пышка» (1934)

Об экзаменах

В 1956 году, после очередной картины, я заметил, что начинаю повторяться. Я поймал себя на том, что дал актёрам мизансцену, которую уже применил однажды. Это, казалось бы, маленькое обстоятельство смутило меня, ведь каждый кадр фильма должен быть неповторим. Ибо этот кусочек — открытие мира. Любая картина — это своего рода исповедь режиссера и выражение его точки зрения на события мира. Если он повторится хоть в чем-нибудь, — значит, он превратился в ремесленника. А это, как мне кажется, в искусстве нетерпимо.

Я стал рассматривать своё прошлое, рассматривать его пристально и придирчиво. Есть такая басня про сороконожку. Она бегала до тех пор, пока её не спросили, какую ногу она ставит после двадцать восьмой. Сороконожка задумалась, и больше она уже не смогла бегать. Она только думала, какую же ногу она ставит после двадцать восьмой.

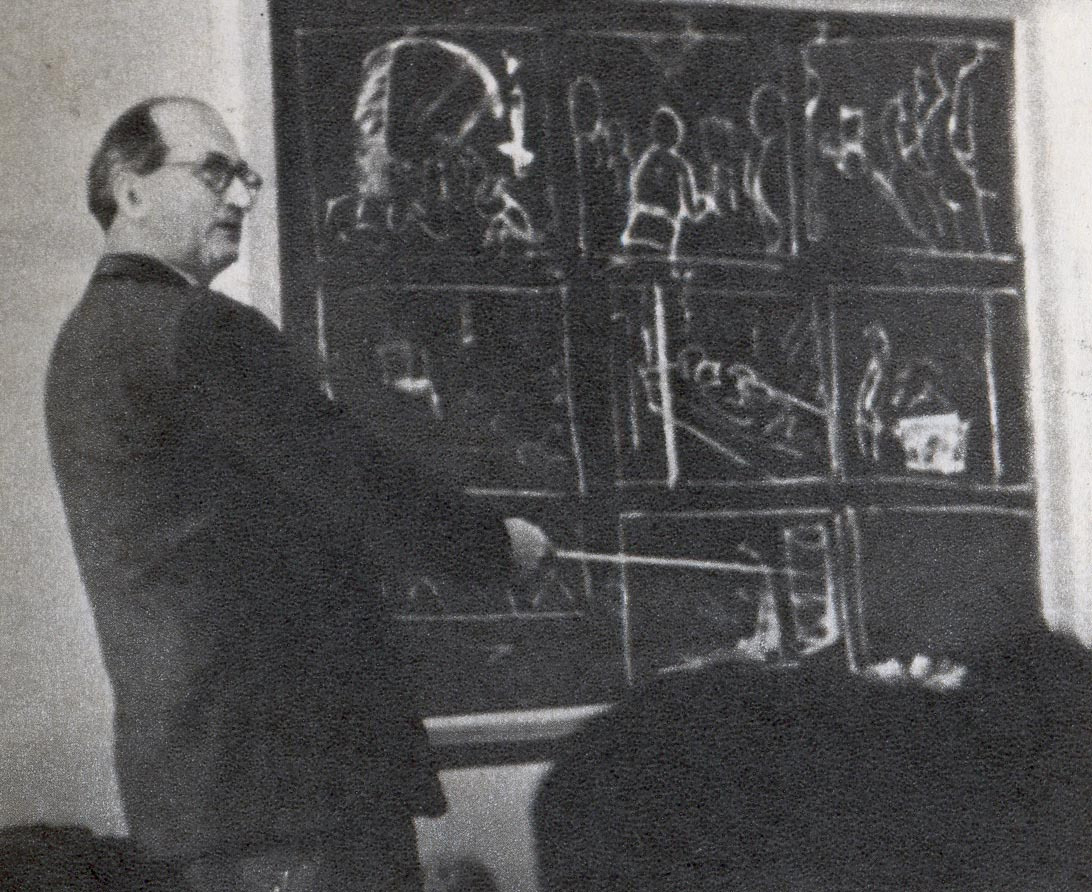

Во вгиковской мастерской Михаила Ромма

Вот примерно в таком состоянии я пребывал почти шесть лет. Пока однажды не дал себе клятву. Я даже записал её тут же на бумаге на письменном столе. В чём состоит эта клятва, пока говорить рано, я не знаю, выполню ли

я её до конца.

Но, во всяком случае, я решил жить в кинематографе заново, что в шестьдесят лет не так-то легко. Сейчас, когда я об этом думаю, это кажется забавным. Но тогда мне было невесело.

Это был долгий и мучительный период, когда я старался содрать с себя наросшую шкуру профессиональных навыков и отбросить груз привычных представлений о кинематографе, накопившийся за много лет. Насколько мне это удалось, не мне судить.

Но, во всяком случае, я пришёл к картине «Девять дней одного года», которую считаю для себя новой. Эта картина, так же как «Обыкновенный фашизм», была горячо принята советскими зрителями, особенно молодёжью. Я горжусь этим, так как делал эту картину именно для неё.

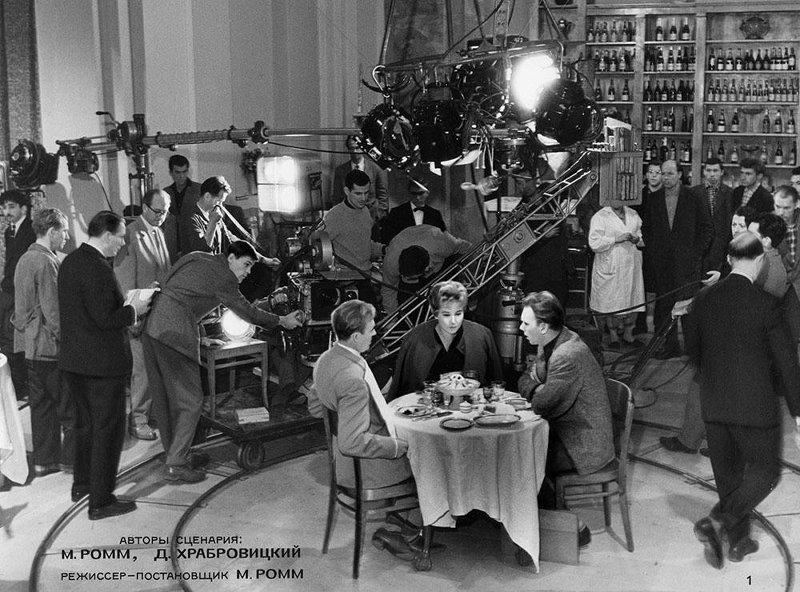

Съёмки фильма «Девять дней одного года» (1961)

Кино — искусство жестокое. Оно обладает способностью очень быстро зачёркивать прошлое. Ничто не стареет так быстро, как фильм. Многие картины тридцатилетней давности кажутся непонятными или смешными. Каждой своей новой картиной режиссёр держит экзамен. И чем старше он становится, тем труднее ему выдерживать эти экзамены.

На съёмках фильма «Обыкновенный фашизм» (1965)

О славе

Время идёт быстро. Люди меняются, и кинематограф меняется. Я никогда не рассчитывал на бессмертие, но наблюдал не раз в жизни режиссёров, которые на него рассчитывали. Бывают такие случаи, что какая-то картина проходит с очень большим успехом, получает премии на ряде международных фестивалей, режиссёр начинает примериваться к бессмертию и применительно к этому начинает действовать. Он делается глупее, теряет юмор, а вместе с юмором и талант.

О писательстве

Я весёлый… Я прожил лёгкую жизнь. Мне всё удавалось, меня считали везучим и даже приносящим счастье. Мне скоро 70. По меньшей мере две трети моей жизни я был весёлым счастливчиком: захотел стать скульптором — стал, захотел стать сцен[аристом] — стал, зах[отел] стать реж[иссёром]. Всё смог. [Так] что будут воспоминания счастливчика, воспоминания оптимиста!

Писателей заставляет приниматься за воспоминания наличие записной книжки и зрелый возраст: жажда к литературному сочинительству иссякает, а привычка писать остаётся. В результате возникают воспоминания, и часто это лучшее, что создаёт писатель.

Почему пишут воспоминания кинематографисты — не знаю.

Я лично решил писать в результате инфаркта. Поверьте, это могучий стимул!

Я решил так: надо спешить. Ежели я вскорости поправлюсь, то воспоминания можно отложить, чтобы не повторить ошибку де Голля, который написал три толстых тома, а потом начудил ещё на три тома. Зато, если меня уложило (или, скажем, усадило) надолго, то самое время — писать.

Были ведь у меня интересные и ни на что не похожие встречи, были интересные и очень непохожие знакомые, родственники, друзья, попадались мне люди и события, о которых я нередко рассказывал приятелям, и в этих рассказах, говорят, было даже кое-что поучительное.

Рассказывать я любил всегда.

Однажды мой покойный брат Саня, Александр, прелестный и умнейший человек, слушал меня и хохотал, — а хохотать он любил до слёз, до икоты. Потом, перестав смеяться, он внимательно посмотрел на меня и сказал:

— А знаешь, какой у тебя основной, решающий талант? Ты разговорщик! Ты превосходно рассказываешь и вообще здорово говоришь. Это в тебе самое главное. Остальное — так, между прочим. И скульптура твоя была между прочим, и пишешь между прочим, и кино между прочим. Главное твоё дарование — это язык. Ты, брат, просто великий трепач.

— Неужели великий? — сказал я.

— Ну, выдающийся.

Я был польщён.

Во всяком случае, я продолжал рассказывать — часто, охотно и многим.

Потом появился портативный магнитофон — проклятый капитализм, будь он неладен, соблазнил: уж очень был хорош!

Я стал наговаривать свои рассказы. Наговорил несколько кассеток, часов на десять, решил продолжать, сделать нечто вроде устной книги рассказов… И тут — инфаркт.

После инфаркта стало трудно рассказывать.

Ведь это тяжёлая работа, она требует, простите, вдохновения, огромной отдачи сил: говоришь фразу, а в это же самое время готовится где-то внутри следующая и уже брезжут совсем в глубине ещё и ещё смутные намётки и обороты, а рассказ прерывать нельзя, и оговариваться нельзя, и речь должна литься свободно, мягко, неторопливо. Три потока сознания и открытая речь — это не легко.

Писать сейчас мне легче. Раньше было труднее, может быть, просто скучнее: перо задерживало мысль. Пишется фраза, держит на привязи, сбивается ритм — иной раз, пока пишу, забываю, что именно хотел сказать.

А сейчас писать мне легче. Можно поправить, подождать, переделать: куда мне торопиться? — инфаркт! Словом, я решил писать свои рассказы и назвать их «14 картин и одна жизнь», потому что жизнь у меня была одна, а картин я успел сделать именно четырнадцать, и не знаю, сделаю ли ещё одну, а если сделаю, — что у меня получится.

Во всяком случае, я буду писать всё, что придёт на перо. Я не буду искать ни точной последовательности, ни сквозной идеи. Что вспомню — о том и напишу. Лишь бы было интересно. Там, где интересно, непременно есть смысл. Скучное — бессмысленно. Скучные воспоминания пусты, как сама смерть, а от этой спутницы я постараюсь держаться как можно дальше, как можно дольше.

Вот и всё.

***

***