«Венчальная» диадема Романовых.

Диадема Императрицы Марии Фёдоровны, супруги Павла I, прозванная потомками «Венчальной», была сделана в начале XIX века в виде кокошника с огромным бледно-розовым бриллиантом (упоминается как «красный бриллиант»). Всего же в диадеме 175 крупных индийских бриллиантов и более 1200 мелких в круглой огранке. Центральный ряд украшен свободно висящими крупными бриллиантами в форме капель. На «катетах» вытянутого треугольника аккуратно возвышается частокол из грушевидных панделоков, напоминавших собой изысканные зубцы, а вниз свисают ослепительно сверкающие под алмазными фестонами бриолеты «старой индийской грани, некоторые немного желтоватые».

Диадему с боков вначале дополняли съёмные части, ниспускавшиеся у висков наподобие рясн (длинные височные подвески) и «состоящие каждая из пяти рядов бриллиянтовых, оканчивающихся кистью», при разборе коронных вещей в 1922 году ошибочно принятые ферсмановской комиссией за два эполета для придерживания орденских лент на плече.

Это украшение было традиционно частью свадебного костюма царских невест.

Императрица Мария Фёдоровна (1759–1828). Акварель. Жанн-Анри Беннер. После 1817 г.

Императрица Мария Фёдоровна (1759–1828). Акварель. Жанн-Анри Беннер. После 1817 г.

Императрица Мария Фёдоровна (1759–1828). Портрет создан по заказу князя Н.Б. Юсупова. Неизвестный художник. 1823.

Императрица Мария Фёдоровна (1759–1828). Портрет создан по заказу князя Н.Б. Юсупова. Неизвестный художник. 1823.

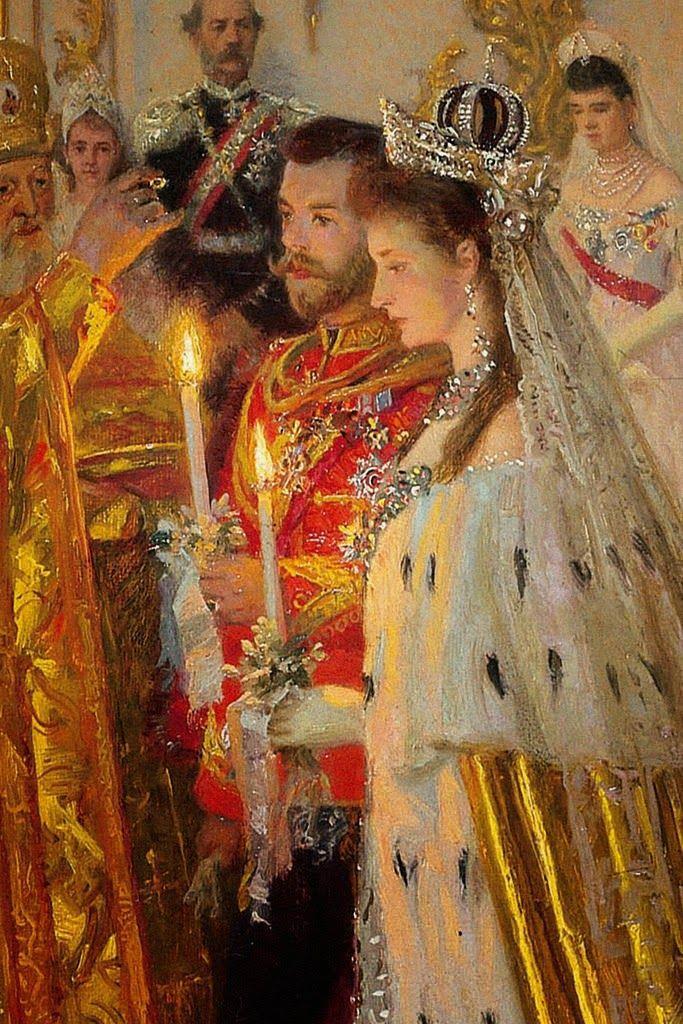

Фрагмент картины И. Е. Репина «Венчание Николая II и Великой Княжны Александры Фёдоровны». 1894. На Александре Ф. «Венчальная» диадема и Венчальная корона.

Фрагмент картины И. Е. Репина «Венчание Николая II и Великой Княжны Александры Фёдоровны». 1894. На Александре Ф. «Венчальная» диадема и Венчальная корона.

«Венчальная» диадема — это единственная оригинальная диадема Романовых, которая осталась в России как музейный экспонат – её можно увидеть в Алмазном фонде Кремля. Спас её от продажи именно этот розовый центральный камень весом 13,35 карата, который искусствоведы посчитали бесценным. Создал диадему придворный ювелир Яков Дюваль (1768 —1844).

«Венчальная» диадема — это единственная оригинальная диадема Романовых, которая осталась в России как музейный экспонат – её можно увидеть в Алмазном фонде Кремля. Спас её от продажи именно этот розовый центральный камень весом 13,35 карата, который искусствоведы посчитали бесценным. Создал диадему придворный ювелир Яков Дюваль (1768 —1844).

В XIX веке эту красивую диадему столь активно использовали при бракосочетании невест Дома Романовых, что в мае 1868 года её пришлось реставрировать.

Елизавета Маврикиевна (1865–1927) урождённая Елизавета Августа Мария Агнесса Саксен-Альтенбургская; супруга российского Великого Князя Константина Константиновича, внучка Императора Николая I — в «Венчальной» диадеме и Венчальной короне. На шее – бриллиантовая «Русская ривьера», на корсаже – брошь-аграф Императрицы Елизаветы П. 1884.

Елизавета Маврикиевна (1865–1927) урождённая Елизавета Августа Мария Агнесса Саксен-Альтенбургская; супруга российского Великого Князя Константина Константиновича, внучка Императора Николая I — в «Венчальной» диадеме и Венчальной короне. На шее – бриллиантовая «Русская ривьера», на корсаже – брошь-аграф Императрицы Елизаветы П. 1884.

Великая Княжна Мария Павловна (1890–1958), внучка Александра II, дочь Великого Князя Павла Александровича — в «Венчальной» диадеме и Венчальной короне. На шее – бриллиантовая «Русская ривьера», на корсаже – брошь-аграф Императрицы Елизаветы П, а в ушах – серги-вишни Екатерины II.

Великая Княжна Мария Павловна (1890–1958), внучка Александра II, дочь Великого Князя Павла Александровича — в «Венчальной» диадеме и Венчальной короне. На шее – бриллиантовая «Русская ривьера», на корсаже – брошь-аграф Императрицы Елизаветы П, а в ушах – серги-вишни Екатерины II.

В 1908 году Мария Павловна была выдана замуж за шведского принца Вильгельма, герцога Сёдерманландского (1884—1965), второго сына Густава V.

«Теперь я была разнаряжена, как идол, вес всего, что было на мне надето, казалось, раздавит меня. Я едва могла двигаться» — вспоминала о дне своей свадьбы Мария Павловна. («Мария Павловна» Мемуары. изд. Захаров. Москва. 2004.)

В венчальный набор царских невест входили:

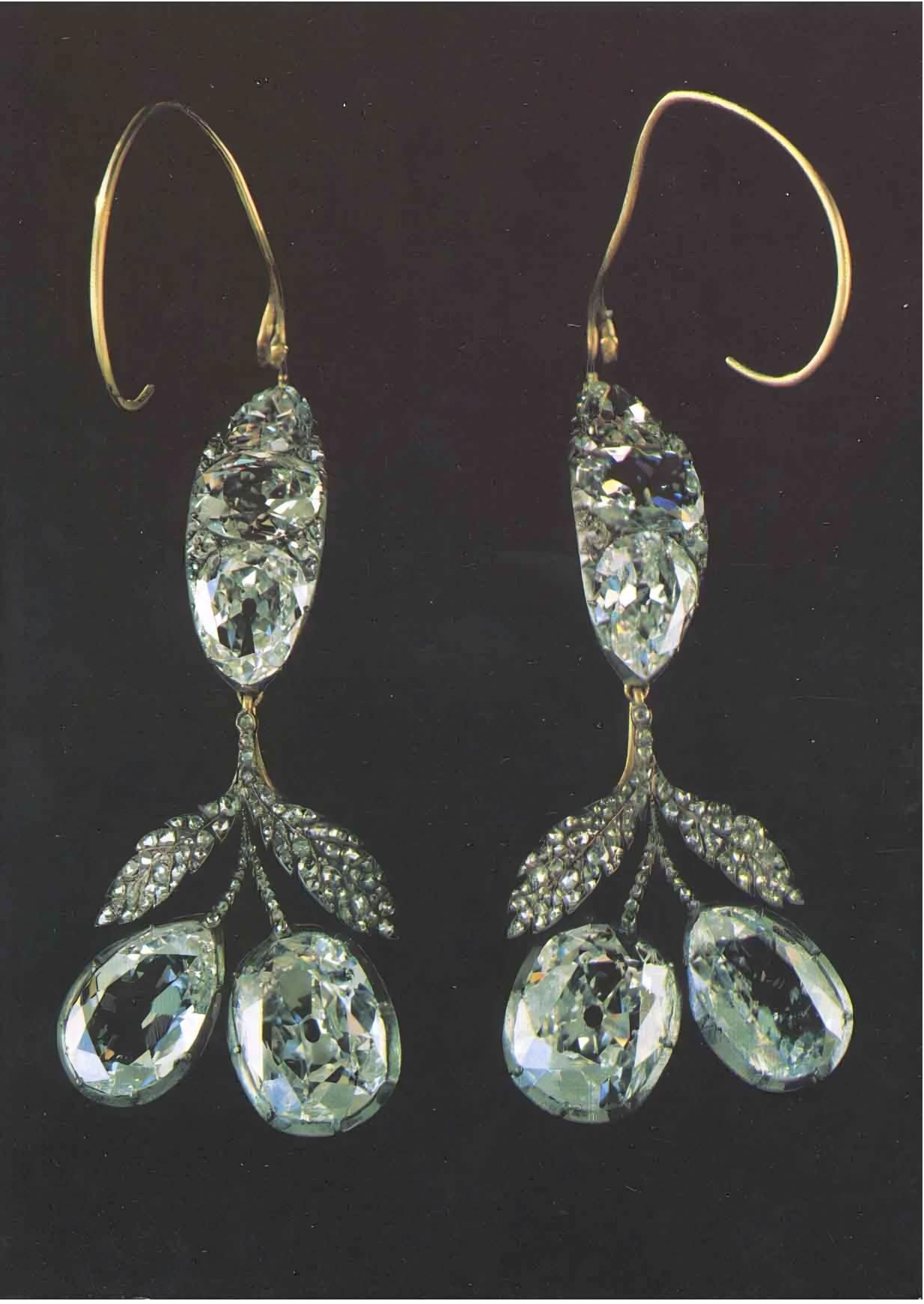

1) Серьги-вишни Екатерины II с крупными бразильскими бриллиантами.

Серги-вишни. XVIII в. Неизвестный мастер. Алмазный фонд Кремля.

Серги-вишни. XVIII в. Неизвестный мастер. Алмазный фонд Кремля.

Серьги были так тяжелы, что их не продевали в мочки, а вешали на уши за крючки, как подвески, но даже в таком положении они причиняли боль:

«Мои серьги так мне навредили, что посреди банкета я сняла их и, к великому удовольствию императора [Николая II], повесила на край стакана с водой передо мной». («Мария Павловна» Мемуары. изд. Захаров. Москва. 2004.)

В 1810 году серебряную оправу для этих серёг обновил придворный ювелир Франсуа Дюваль (1776-1854).

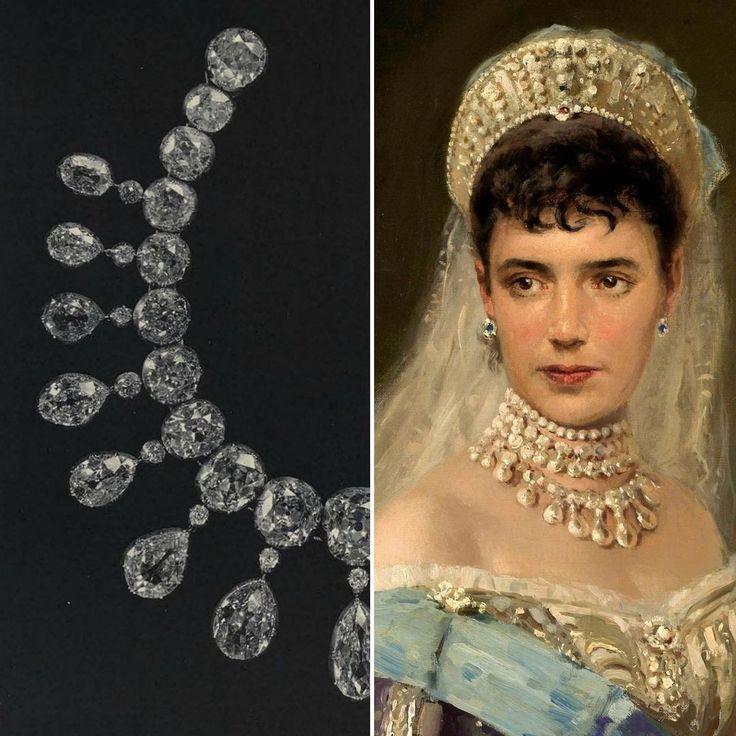

2) «Русская ривьера» сделана в оправе из серебра с золотыми закрепками. Камни соединены шёлковыми нитями, за счёт чего ожерелье «подвижно». В колье ровно 51 бриллиант, из них — 21 алмаза-кабошона, 15 круглых и 15 каплевидных.

Ривьера — это вид украшения, в котором не видно стыков между драгоценными камнями. Последние фото «Русской ривьеры» перед продажей. 1922 г. Каталог Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945) — российский и советский минералог, кристаллограф, профессор.

Последние фото «Русской ривьеры» перед продажей. 1922 г. Каталог Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945) — российский и советский минералог, кристаллограф, профессор.

Императрица Мария Фёдоровна в «Русской ривьере». 1898 г.

Императрица Мария Фёдоровна в «Русской ривьере». 1898 г.  В описи украшений императорской семьи за 1898 год сказано, что алмазы для Ривьеры были добыты и огранены в копях индийской Голконды в конце XVII века. С первой четверти XIX в. и до 1831 г. они принадлежали Великому Князю Константину Павловичу, брату Александра I.

В описи украшений императорской семьи за 1898 год сказано, что алмазы для Ривьеры были добыты и огранены в копях индийской Голконды в конце XVII века. С первой четверти XIX в. и до 1831 г. они принадлежали Великому Князю Константину Павловичу, брату Александра I.

Ривьера ушла заграницу с одного из аукционов в 1920-х — её местонахождение неизвестно.

3) Аграф Императрицы Елизаветы Петровны, которым скрепляли концы горностаевой мантии.

Брошь-аграф. 1750-е. Длина: 25 см. Ширина: 11 см. Мастер: Иеремия (Жереми) Позье (1716-1779). Алмазный фонд Кремля.

На создание аграфа ушло 20 грамм золота и 319,34 грамма серебра, 805 штук бриллиантов (центральные – жёлтые). Общий вес этих камней составил 475,44 карата. Расположение камней формирует характерный рисунок украшения, напоминающий ветви дерева в цвету.

Источники:

«Петербургские ювелиры ХІХ – начала ХХ в. Династии знаменитых мастеров императорской России». Кузнецова Лилия Константиновна.