«Лучистая» диадема.

(Цветная цифровая версия снимка 1922 г. из каталога Ферсмана)

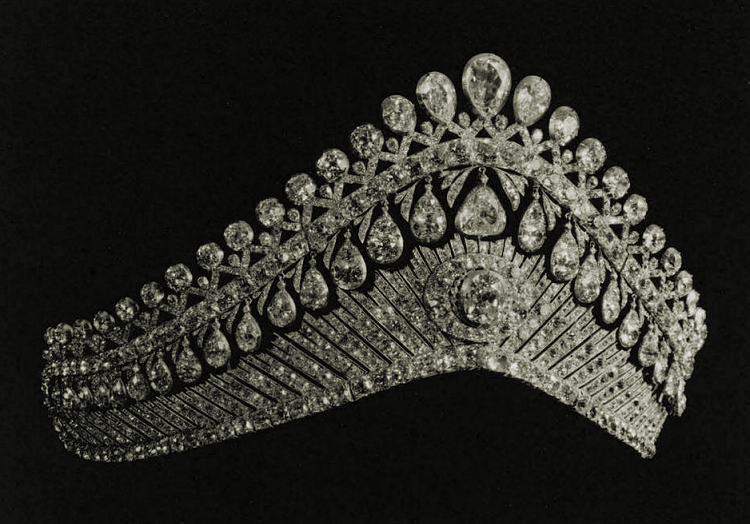

«Лучистая» диадема исполнена из идущих по верху крупных бриллиантов, возвышающихся на алмазных уголках, которые как бы зависают в воздухе, потому что серебряная оправа с золотой подпайкой совершенно незаметна. С высоко взмывающих дуг «катетов» вытянутого треугольника свисает вниз вереница отдельных камней алмазных грушек-панделоков, отделяемых друг от друга вместо фестончиков парочкой-тройкой листиков. В центре — овальный бриллиант в 11 карат, обрамлённый в сверкающую рамку напоминая громадное «Око Проведения».

Ошибочным считается мнение, будто бы «Лучистая» диадема принадлежала Императрице Елизавете Алексеевне, супруге Александра I. Не многим известно, что таких диадем было две — и обе числились за авторством придворных ювелиров братьев Дюваль. (Жан-Франсуа Дюваль 1776–1854 и Яков Дюваль 1768—1844).

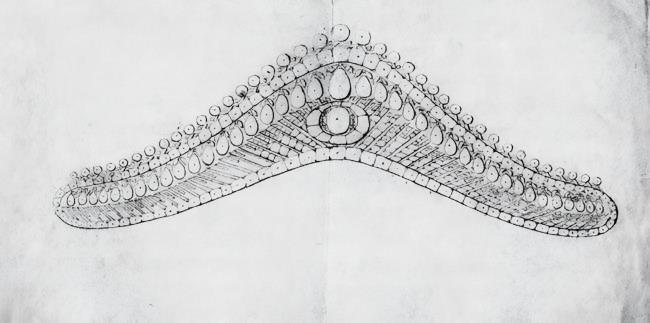

Эскиз диадемы Елизаветы Алексеевны. Ювелирная мастерская Дювалей в Санкт-Петербурге. Начало XIX в.

Эскиз диадемы Елизаветы Алексеевны. Ювелирная мастерская Дювалей в Санкт-Петербурге. Начало XIX в.

Одна из диадем действительно принадлежала Императрице Елизавете Алексеевне.

Фрагмент её запечатлён на портрете, написанном художником Джорджем Доу.  Императрица Елизавета Алексеевна. От 1820 до 1824 г. Джордж Доу.

Императрица Елизавета Алексеевна. От 1820 до 1824 г. Джордж Доу.

Императрица Елизавета Алексеевна. Неизвестная миниатюра. н. XIX в.

Императрица Елизавета Алексеевна. Неизвестная миниатюра. н. XIX в.

Достоверно известно, что после смерти августейшей особы принадлежавшие ей драгоценные уборы, согласно завещанию владелицы, были проданы, дабы вырученные средства пошли на благотворительные цели финансовой поддержки опекаемых воспитательных институтов.

Вторая же диадема, которую и принято называть «Лучистой», в 1803 году Яков Дюваль по просьбе вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны (супруги Павла I) исполнил для её брата, Людвига Вюртембергского (1756—1817), который преподнёс убор своей жене — Генриетте Нассау-Вейльбургской (1780—1757).

Бесспорно, обе диадемы различались в деталях. Риск же появиться на одном балу владелицам одинаковых украшений был сведён к нулю, ибо в начале XIX века русские императрицы и не мечтали выбраться за границу повидать родных: только с окончанием Наполеоновских войн (1800–1815) супруги самодержцев стали посещать западноевропейские державы.

Снимок диадемы из каталога «Сокровищница бриллиантов и драгоценных камней России» Алмазного фонда А. Е. Ферсмана (1883—1945) — русский и советский минералог, кристаллограф, геохимик.

Снимок диадемы из каталога «Сокровищница бриллиантов и драгоценных камней России» Алмазного фонда А. Е. Ферсмана (1883—1945) — русский и советский минералог, кристаллограф, геохимик.

«Лучистой» диадемой долгое время владели монархи Вюртембергского королевства. В 1864 году королевой Вюртемберга стала Ольга Николаевна (1822—1892), дочь Николая I, которая в 1846 году вышла замуж за наследного принца Вюртембергской династии Карла I.

Ольга с юности мечтала о детях, но матерью ей стать не довелось, поэтому она решила удочерить свою племянницу, Веру Константиновну (1854—1912) — дочь младшего брата, Великого Князя Константина Николаевича (1827–1898). «Лучистую» диадему Ольга подарила ей.

Прошло пол века. Нуждаясь в деньгах, Вера Константиновна была вынуждена дивной красоты убор предложить богатым родственникам — семье Императора Николая II. Куплен он был 4 января 1908 года и сразу вошёл в собрание фамильных драгоценностей русской императорской семьи.

Императрица Александра Фёдоровна запечатлена в «Лучистой» диадеме на нескольких фото:

Императрица Александра Фёдоровна. 1914 г.

Императрица Александра Фёдоровна. 1914 г.

1914 г.

1914 г.

«Лучистую» диадему постигла участь аукциона. В 1920-х г. Советское правительство сбывало наиболее ценные сокровища Романовых заграницу. Скорее всего, столь уникальную вещь продавали по частям, вычленяя из неё редкие бриллианты.

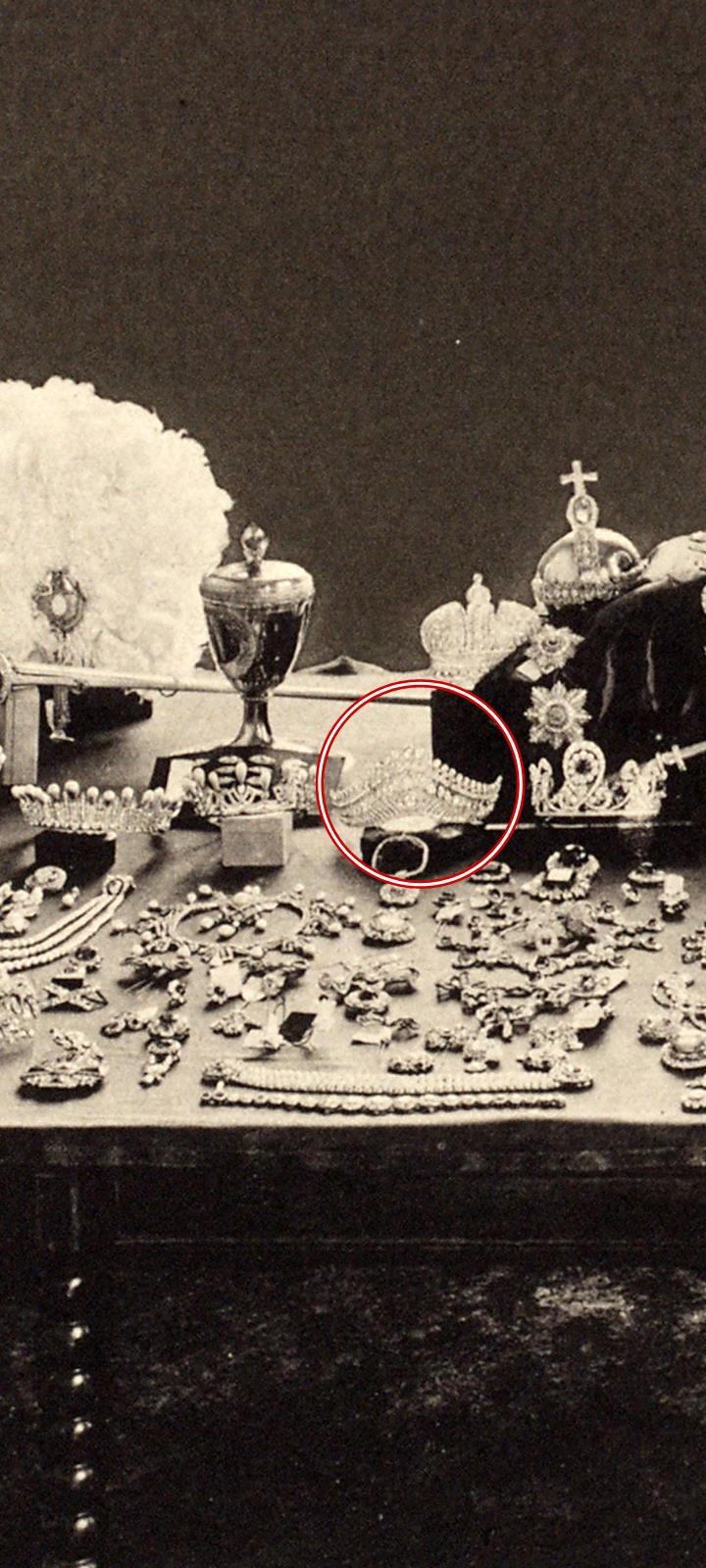

Знаменитое фото основной части российских коронных драгоценностей и драгоценностей Императриц, сделанное советской комиссией в 1922 г. На столе представлены 13 диадем + 4 короны, диадема-бандо с пчёлками, скипетр, держава и другие ценности, привезённые в Московский Кремль.

Знаменитое фото основной части российских коронных драгоценностей и драгоценностей Императриц, сделанное советской комиссией в 1922 г. На столе представлены 13 диадем + 4 короны, диадема-бандо с пчёлками, скипетр, держава и другие ценности, привезённые в Московский Кремль.

Источники:

«Петербургские ювелиры ХІХ – начала ХХ в. Династии знаменитых мастеров императорской России». Кузнецова Лилия Константиновна.