Рецензия на повесть «"Театр в провинции"»

«Театр в провинции» Марты Золотницкой – это история Валентина Валентиновича, театрального работника, трудившегося в качестве завлита, руководителя спектакля (я бы залихватски назвала эту должность помрежем, но не уверена в знании нюансов и, следовательно, в точности своей формулировки), актера и так далее, но главное – драматурга и поэта. В семейной жизни Валентин Валентинович не слишком удачлив, что важно для сюжета: после развода, подозрительного раздела имущества и эмиграции бывшей жены с дочерями в Америку он остался в родном городе без своего угла и теперь вынужден скитаться по временным пристанищам типа гаражей друзей или театральной гримерки. Конфликт с режиссером, неприятным и совершенно чуждым по духу типом, приводит к тому, что Валентин Валентинович, он же для друзей Тин Тиныч, будучи выгнан и из гримерки, лишается крыши над головой и оказывается в прямом смысле на улице, и именно эти странствия по городу в поисках пристанища можно считать завязкой истории, в которой будут встречи с хорошими и не очень людьми и даже, как обещает аннотация, с литературными героями, будут борьба с обстоятельствами, победы и поражения, взаимопомощь и взаимовыручка, будет смешение жизни и сказки.

С точки зрения формы «Театр» является повестью, в которой обычная повествовательная проза тесно сплетена с поэзией… нет, насквозь пронизана поэзией и неразрывно связана с нею. Можно сказать, «Театр» написан «вокруг» стихотворений, и все сюжетные и прочие перипетии – это мышцы прозы, наращенные на скелете стихов, их образов и настроений. Впечатление поэтического скелета усиливается еще и тем, что название каждой главы – это цитата из стихотворения, и даже если цитируемое читателю незнакомо (мне вот было незнакомо почти все, кроме Чуковского и двух цитат из Пушкина), то все равно само строение фраз показывает, что название глав – это стихотворные отрывки. Марта Золотницкая сразу предупреждает в аннотации, что в тексте используются стихи как минимум пяти поэтов, но удивительно здесь, эээ, идейное или духовное единство всего корпуса стихотворений. А устанавливать авторство каждого из поэтических произведений – это отдельное увлекательное занятие. Про установление авторства я говорю не просто так: сначала у меня сложилось ошибочное впечатление, что почти все встречающиеся в тексте стихи, скажем так, в художественном пространстве книги приписываются Тин Тинычу вне зависимости от реального авторства. Формулировки «в голове закружились строки», «звенящие в голове строки», «в башку полезли строчки» наводят на мысль, что речь идет о процессе создания стихотворения – к тому же иногда после таких пассажей главный герой бросается записывать эти строки, то есть это точно он сочиняет. Но те же выражения в другом контексте обозначают, что это герою вспомнились чужие стихи, и я на этом моменте изрядно поспотыкалась до тех пор, пока не начала гуглить каждые рифмы.

В смысловом плане одной из главных тем «Театра в провинции» является роль творчества в жизни человека. Что это – это умение складывать слова в рифмованные или прозаические тексты? Волшебство создания миров? Внутренняя эмиграция, по выражению Валентина Валентиновича, способ справляться с неудавшимися отношениями, побег от монотонной бумажной / бухгалтерской работы или непростых подработок? Или то, что может стать реальной опорой в сложной ситуации? А может, оно настолько реально, что герои могут не только диктовать свою волю автору, как хрестоматийная пушкинская Татьяна, но и напрямую вмешиваться в жизнь своего создателя? Полагаю, каждый из пишущих людей волей-неволей задумывался о таких вопросах, и в «Театре» эта тема рассмотрена с разных сторон.

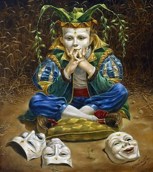

Немалое место в «Театре в провинции», что логично, занимает и собственно театральная линия. Ее развитие, на мой взгляд, происходит не только за счет сюжета (работа и увольнение Валентина Валентиновича, репетиции любительского спектакля), но и благодаря всей атмосфере произведения. Немалую роль тут играют персонажи литературных произведений, написанных Валентином Валентиновичем и другими героями «Театра»: эти персонажи, словно сказочные волшебные помощники, «появляются на сцене» (и появляются в костюмах своих эпох, с яркими символическими – или условными – деталями, что сразу вызывает ассоциации со сценическим костюмом актера), произносят монолог (в основном монолог) и исчезают. К слову, из-за того, что их высказывания – это подсказки Тин Тинычу о том, как ему следует поступить в ближайшем будущем, действие «Театра» развивается словно в двух временных пластах. Больше всего мне это напомнило пение каноном, когда «основная мелодия сопровождается подобными ей, вступающими через некоторый промежуток времени после её начала» (пыталась сформулировать суть самостоятельно, но в словаре она выражена лаконичнее). Если же говорить о литературных ассоциациях, то это каноническое действие в моих глазах похоже на эпизод из дяченковской «Vita Nostra», когда главная героиня Сашка учится управлять временем и замыкать его в кольцо.

Развитию театральной темы способствуют и образы: прямые сравнения действующих лиц с героями («И в гримерке я себя сравнивал с государем из пьесы «Тень» и сейчас думаю о давно почившем и всеми забытом французском монархе» – Валентин Валентинович о себе) или же противопоставления («Ты говорил мне тогда в парке, что главный герой должен быть сильным и чуть насмешливым. Мудрым и немного усталым от жизни. Смелым, но не безрассудным. А главное – добрым. Милый Валя, но ведь это все - о тебе! <…> Ты все время называешь главного героя рыцарем. Но ведь это должен быть совсем иной рыцарь, не такой, каких прежде играли на подмостках! Не воин из сказочного Камелота в сверкающей броне» – о нем же, но устами коллеги Анны). Мне же особенно отозвалось смешение театральных и житейских реалий, смешение архетипов и просто жизни, если можно так сказать: «И мелькали совсем рядом города и страны, путались и менялись местами времена. И вчерашний Черный Рыцарь становился почтенным деловым человеком, известным бизнесменом. А юная Фея – скромной школьной учительницей. Волшебник терял палочку, превращаясь в обычного пенсионера. Но Добро и Зло при этом местами не менялись!». Хорош и более тонкий прием – взгляд на все через театральную призму, в которой краткость жизни сравнивается с читкой пьесы, а смерть – с черным занавесом (противостояние смерти – физической и духовной – тоже является одной из ключевых тем произведения, равно как и дружба и любовь, но я уж не буду на этом останавливаться, иначе рецензия выйдет бесконечной).

Еще немалое значение в развитии театральной темы имеет и сам авторский стиль, который сначала показался мне чрезмерно экспрессивным (в первую очередь – из-за обилия восклицательных предложений и особенно – монологов с большим количеством восклицательных знаков), но потом я подумала, что такой высокий уровень эмоциональной громкости – неплохой вариант для произведения о театре.

В плане исполнения «Театр» показался мне неровным произведением. Я бы назвала его сказкой с ее сюжетной и идейной предсказуемостью – однако сказкой, наполненной авторским содержимым. Еще «Театр» насыщен культурными отсылками, и мне было очень приятно, например, с ходу узнать одну бельгийскую писательницу, а потом – неприятно огорчиться из-за того, что эта писательница, наверное, единственная в своем роде, на кого можно так сослаться, из-за чего ценность угадывания в моих глазах упала. Очень понравилось то, как название произведения аранжируется в тексте. Хорош провинциальный город, яркий (или пасмурный) осенний Невель, который словно является отдельным героем повести. А особенно трогательным оказалось для меня обнаружение в вики-статье про Невель упоминание музея из книжки – музея, что расположен в здании бывшей почтовой станции. Глупо говорить, что это придает достоверности «Театру», но какой-то фактурности этот штрих точно добавляет.

К недостаткам повести я бы отнесла, гм, обилие стилистических неточностей и неправильные употребления слов, из-за чего складывается впечатление, что повесть написана достаточно небрежно: «Кажется, это была какая-то кладовка, главным раритетом которой было довольно большое зеркало в треснувшей раме» – наверное, имелась в виду «достопримечательность» или что-то в этом роде? Или старинность этого зеркала? Потому что «раритет» – это редкая вещь, и смысл «главной редкостью комнаты было зеркало»… ммм, вызывает когнитивный диссонанс. Равно как и «Так не лучше ли вцепиться в нынешний день, сытно зевнуть над урчащими потребностями и поскорее накормить их?». Формулировка «Камин внезапно принялся дымить, да так, что у меня запершило в носу и в горле» мне тоже не кажется безупречной, хотя она наверняка появилась из лучших побуждений, из желания сократить фразу. Бросается в глаза и обилие запятых, которых не должно быть там, где они есть, и я даже не буду останавливаться на этом, потому что эти лишние запятые буквально в каждом абзаце, и тут нужна системная помощь корректора, а не два-три тычка постороннего человека. С технической точки зрения кое-где исчезают пробелы, видимо, канувшие в Лету при заливке текста на АТ: «поскольку трясло меня крупной дрожьюи не только от промокшей одежды», «залит по уши горячим питьеми закутан помимо спальника в теплейший пуховый платок». Лично мне не по душе пришлась общая тональность произведения, которую я бы охарактеризовала как «залихватская наигранность», но, во-первых, это субъективное несовпадение в эмоциональном настрое, а во-вторых, это настроение вполне подходит главному герою – человеку, попавшему в трудную ситуацию и бодрящемуся изо всех сил.

По ощущениям «Театр в провинции» – приятная проза с некоторым оттенком подростковости, что в моих устах с одной стороны означает «по духу напоминает хорошую литературу для детей и юношества», а с другой – что повесть мне кажется подростковой из-за сказочной простоты сюжета и категоричной карикатурности антигероев, что в условные двенадцать лет является прямо тем, что нужно (в сочетании с уже упомянутыми достоинствами произведения). Кроме того, «Театр» написан в память о поэте Игоре Эдуардовиче Доминиче, и, собственно, его стихи в книге становятся стихами Тин Тиныча. На поэтических страницах Доминича в интернете я уже побывала, так что чисто практическая цель «передача информации о поэте» и душевная «сохранение памяти» «Театром» достигнуты.

И вот наконец я подобралась к главному. «Театр» Марты Золотницкой я выбрала из списка других произведений, увидев на странице автора пароль про штатных героев и мысленно произнеся отзыв про плюх да скрип; читая же повесть, все явственнее слышала в ней несколько искаженные расстоянием крапивинские интонации. Ради чистоты эксперимента я заглянула в авторские блоги только после завершения чтения и без удивления обнаружила там несколько постов, из которых следовало, что как личность и как писатель Командор занимает в жизни автора значительное место. Поэтому тройной лайк автору и книге за созвучие с Олегом Медведевым и Владиславом Крапивиным, чьи миры мне тоже далеко не безразличны. И я страдаю от невозможности дать книжке награду. :(