Рецензия на повесть «Я»

Эту повесть я читал давно, когда ещё динозавры... Ладно не так давно. Читал когда она только-только была написана, так сказать, совсем сырую.

Сейчас автор её доработала, дополнила, убрала ошибки, и, в целом, впечатление от прочтения сейчас стали намного приятнее. Но меня тут просили дать имхо о концовке....

Так что начнём мы издалека.

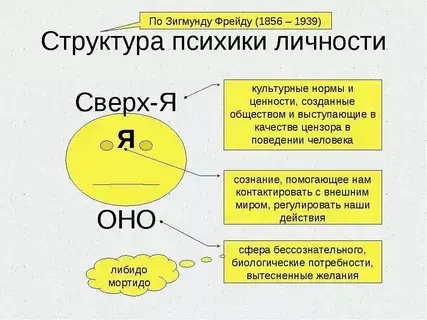

Название "я" довольно небычно для книги, ведь, как известно, "я" бывают разные. По правде говоря наводит не то на мысли о "ИД" и "ЭГО" ...

Не то о солипсизме.

Но, на мой взгляд, в повести развивается совершенно другая идея. Связанная с героизмом.

Героизм - это доблесть, бесстрашие, стойкость, самопожертвование, проявляемые ради достижения высоких общественных и нравственных целей. Истинный героизм утверждает величие человека, его духовную силу и благородство, он неотделим от возвышенного. «Великие люди, каким бы образом мы о них ни толковали, всегда составляют крайне полезное общество. Даже при самом поверхностном отношении к великому человеку мы все-таки кое-что выигрываем от соприкосновения с ним. Он - источник жизненного света, близость которого всегда действует на человека благодетельно и приятно. Это - свет, озаряющий мир, освещающий тьму мира; это - не просто возожженный светильник, а, скорее, природное светило, сияющее, как дар неба; источник природной, оригинальной прозорливости, мужества и героического благородства, распространяющий всюду свои лучи, в сиянии которых всякая душа чувствует себя хорошо. Как бы там ни было, вы не станете роптать на то, что решились поблуждать некоторое время вблизи этого источника»

Слишком пафосно, да? В целом так и есть. Поэтому на теме героики рождаются деконструкции.

Деконструкция — переосмысление, но не всякое, не «до наоборот», а только с выявлением болевых точек сеттинга, «теневых сторон» жизни, показанной в нём (занятие, которого принципиально избегают идеализаторы). Деконструкция также возможна по отношению к некоей традиции, славной как раз своим идеализаторством (например, Санса Старк, начинавшая как идеалистка, дева в беде и объект злоупотреблений — деконструкция классического образа «прекрасной девы, во имя которой идут на подвиги», и т. п., Сандор Клиган, антигерой-защитник — деконструкция образа «рыцаря-защитника», и т. п.).

В деконструкции героизма персонаж тоже может совершать героический подвиг, но двигать им будет вовсе не героизм. Может он этим захочет насолить своей тёще, может сделает всё по пьяни, а может он всё это время пытался дойти до магазина и купить сигарет, а пришлось ради этого сразиться с силами зла.

Таким образом перед нам предстаёт антигерой, которого почему-то часто путают с антаганистом.

Антигерой — это протагонист (реже — менее важный, но как минимум постоянный персонаж), не являющийся героем в классическом понимании, но и не являющийся откровенным злодеем. Скорее он герой, либо наделенный злодейскими чертами (марвеловский Каратель, не брезгливый по части методов борьбы со злом), либо лишенный каких-нибудь специфически геройских черт (трус и неудачник Ринсвинд, удирающий от любой опасности).

Антигерою по природе своей подвиги не свойственны. Поэтому если у нас не деконструкция героизма, то, скорее всего, совершать он их и не будет.

И в повести, которая названа "Я" (кстати, отличное оправдания для переизбытка этого местоимения в тесте), герой не может сделать выбор между героизмом и эгоизмом. В этом главный внутренний конфликт героя, который может жить в двух мирах сразу: первый напоминает пост-апокалипсис, хотя апокалипсиса и не было, а второй -- антиутопия.

Эта повесть тоже своего рода деконструкция, о несерьёзном отношении автора к произведению говорят имена героев и всякие "космические котики" но протагонист, как бы он метался между двумя огнями так и зависает в системе координат между героем и антигероем. Хорошо это или плохо? Ну, в каком-то смысле это очень по-человечески.

Сказать по правде, у меня создалось ощущение "первой части". Чем обернётся в итоге выбор героя? Хочется узнать.)

Книга понравилась интересным миром, вот этой вот самой игрой с осью моральных координат и проблемами общества (да, я в курсе, что они называются "социальные"), которые поднимает автор.

Из замечаний, пожалуй, зря Панацея так рано спойлерит существование второго мира, ну и наиболее эпичные (по идее) сцены вышли несколько скомканными. Вообще протагонист больше сосредоточен на своих эмоциях и мыслях, чем на происходящем вокруг, но для повести с названием "Я", это, пожалуй, нормально.