Рецензия на повесть «Темная икона»

Произведение представляется особенно привлекательным, когда художественный вымысел в нем переплетается с реальными, историческими фактами, местами, именами, событиями, фольклором - и они как бы осмысляются автором сквозь призму мистики.

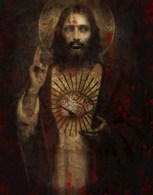

В первой части диптиха "Темная икона", в повести "Зоя", отразились некоторые исторические факты, данные этнографии, сюжеты народно-христианского фольклора, христианская символика.

Так, свое название повесть получила благодаря легенде о «Зоином стоянии» – собственно, и в основе сюжета тоже лежит эта легенда.

Так, свое название повесть получила благодаря легенде о «Зоином стоянии» – собственно, и в основе сюжета тоже лежит эта легенда.

Согласно легенде, дело было в Куйбышеве, в 1956 году, в доме Клавдии Болонкиной, где она жила с сыном. Сын пригласил друзей домой отпраздновать Новый год. Среди гостей была и Зоя Карнаухова. В какой-то момент все стали танцевать, и, так как кавалера для Зои не нашлось (ее молодой человек Николай не пришел или опоздал), Зоя решила танцевать с иконой Николая Угодника — за что и поплатилась.

В легенде Зоя осуждается за святотатство, и ее стояние – это наказание за грех. Нельзя сказать, что это некий оригинальный сюжет и единичный случай – в русской народной христианской традиции сюжет о плясуне-святотатце, о чудесном наказании святотатца знаком как минимум с XIX века. Для церкви легенда значима как свидетельство божьего чуда, особенно в атеистической стране.

Но данная повесть – это первая, по крайне мере, из попавшихся мне, оригинальная интерпретация, в которой Зоя не святотатствует, а, наоборот, держит адописную икону и не пускает силы зла в мир людей. Она вовсе не танцевала с иконой Николая Угодника, это оговор. Таким образом, "стояние Зои" переосмысливается в рамках христианской картины мира как стояние человека за людей / жертвенность человека ради людей.

Сюжет об адописных иконах известен как минимум с XVI века. Самый знаменитый пример связан с Василием Блаженным, кидавшим камни в образ Богородицы. Впоследствии оказалось, что под изображением Богородицы скрывалось изображение черта. Автор умело вплела этот мотив в канву своей повести.

Сюжет об адописных иконах известен как минимум с XVI века. Самый знаменитый пример связан с Василием Блаженным, кидавшим камни в образ Богородицы. Впоследствии оказалось, что под изображением Богородицы скрывалось изображение черта. Автор умело вплела этот мотив в канву своей повести.

Еще один аутентичный для народно-христианской традиции мотив – образ Агнессы. По происхождению Агнесса иноэтнична, ее отец — еврей-выкрест. Представители иных этносов, соседи русских, в том числе евреи, в значительной степени мифологизированы в традиционной культуре, им приписываются разного рода сверхъестественные свойства. Это, как правило, темные свойства, так как в любой народной традиции работает механизм бинарных оппозиций, в частности, оппозиция «свой-чужой», где «свое» – хорошее, светлое, чистое, а "чужое" – дурное, темное, грязное. Не знаю, погружена ли автор в тему народных представлений, но в повести она интересным образом отразила этот момент.

Еще один аутентичный для народно-христианской традиции мотив – образ Агнессы. По происхождению Агнесса иноэтнична, ее отец — еврей-выкрест. Представители иных этносов, соседи русских, в том числе евреи, в значительной степени мифологизированы в традиционной культуре, им приписываются разного рода сверхъестественные свойства. Это, как правило, темные свойства, так как в любой народной традиции работает механизм бинарных оппозиций, в частности, оппозиция «свой-чужой», где «свое» – хорошее, светлое, чистое, а "чужое" – дурное, темное, грязное. Не знаю, погружена ли автор в тему народных представлений, но в повести она интересным образом отразила этот момент.

Этнографично также описание поведения нечисти, когда бес пытается войти в дом под видом знакомого человека – Дмитрия (товарища Николая) или соседа, при этом громко стучится, глумится за дверью, когда Николай понимает, что здесь что-то не так.

Этнографично также описание поведения нечисти, когда бес пытается войти в дом под видом знакомого человека – Дмитрия (товарища Николая) или соседа, при этом громко стучится, глумится за дверью, когда Николай понимает, что здесь что-то не так.

️ Конечно же, присутствует сугубо христианская символика. Это, например, имена главных героев, и, кстати, их количество: Вера (само по себе говорящее имя), Николай (как Чудотворец), Серафим (как Саровский – но и как священник из легенды о "Зоином стоянии"). Троица. Зоя - жизнь, Петя (Петр) - как апостол. Положительные персонажи в лице хороших людей описаны через христианские символы.

️ Конечно же, присутствует сугубо христианская символика. Это, например, имена главных героев, и, кстати, их количество: Вера (само по себе говорящее имя), Николай (как Чудотворец), Серафим (как Саровский – но и как священник из легенды о "Зоином стоянии"). Троица. Зоя - жизнь, Петя (Петр) - как апостол. Положительные персонажи в лице хороших людей описаны через христианские символы.

️ Особо хотела бы выделить сцену с "прихожанами" темного храма. Здесь отражены события и персоналии как не столь хронологически отдаленные (Гражданская война, белый и красный террор, комиссар Ежов), так и факты и персоналии более отдаленной истории – например, помещица Салтычиха. Сцена эта показывает следующее: неважно, кто ты по национальной, сословной, идеологической принадлежности. Ты или живешь как человек, или нет. И грех, зло измеряется в преступлениях против человека, людей.

️ Особо хотела бы выделить сцену с "прихожанами" темного храма. Здесь отражены события и персоналии как не столь хронологически отдаленные (Гражданская война, белый и красный террор, комиссар Ежов), так и факты и персоналии более отдаленной истории – например, помещица Салтычиха. Сцена эта показывает следующее: неважно, кто ты по национальной, сословной, идеологической принадлежности. Ты или живешь как человек, или нет. И грех, зло измеряется в преступлениях против человека, людей.

Минусов как бы и нет, я не разглядела. Тут уже, скорее, дело вкуса. Я, например, не люблю подробную визуализацию чудовищ. В некоторых случаях это необходимо, скажем, чтобы подчеркнуть их иномирность и инфернальность. Не совсем понятно, для чего проявилось чудище в доме Агнессы, когда туда пришли Николай и Серафим. Может, автор заложила в это некий смысл, например, чтобы еще больше подчеркнуть инфернальность локации и хозяйки. Может, чтобы показать Николаю, точнее, подводить его к пониманию того, что мир не так прост, как ему может казаться сквозь его материалистическую призму. А может, чтобы просто впечатлить и напугать читателя. На мой сугубо субъективный вкус, такая визуализация чудовищ обычно выглядит либо просто отталкивающе, либо забавно, но не в коем случае не страшно. Гораздо более сильное впечатление производит невидимое, но ощутимое зло – как в случае с бесом, ломящимся в дверь.

Минусов как бы и нет, я не разглядела. Тут уже, скорее, дело вкуса. Я, например, не люблю подробную визуализацию чудовищ. В некоторых случаях это необходимо, скажем, чтобы подчеркнуть их иномирность и инфернальность. Не совсем понятно, для чего проявилось чудище в доме Агнессы, когда туда пришли Николай и Серафим. Может, автор заложила в это некий смысл, например, чтобы еще больше подчеркнуть инфернальность локации и хозяйки. Может, чтобы показать Николаю, точнее, подводить его к пониманию того, что мир не так прост, как ему может казаться сквозь его материалистическую призму. А может, чтобы просто впечатлить и напугать читателя. На мой сугубо субъективный вкус, такая визуализация чудовищ обычно выглядит либо просто отталкивающе, либо забавно, но не в коем случае не страшно. Гораздо более сильное впечатление производит невидимое, но ощутимое зло – как в случае с бесом, ломящимся в дверь.

Импонирует, что в финале Николай не ударился с головой в религию – это бы выглядело, как будто бы он сделал это от страха («я буду проявлять свою лояльность богу, а он пусть меня теперь бережет от всего того, что я видел»), или как откровенная пропаганда. Николай остался собой и высказался о том, что все, что он видел, исходило от людей: и зло (озлобленность и вредительство, обман, оговор), и добро (жертвенность, терпимость, любовь).

Импонирует, что в финале Николай не ударился с головой в религию – это бы выглядело, как будто бы он сделал это от страха («я буду проявлять свою лояльность богу, а он пусть меня теперь бережет от всего того, что я видел»), или как откровенная пропаганда. Николай остался собой и высказался о том, что все, что он видел, исходило от людей: и зло (озлобленность и вредительство, обман, оговор), и добро (жертвенность, терпимость, любовь).

Во главе угла повести стоит человек. Бог наделил человека свободной волей. И от человека зависит, установит он на Земле рай или ад.

Литература

Белова О.В. Свой-чужой // Славянские древности. Том 4. Москва, 2009 г. С. 581-582. (Институт славяноведения РАН)

Белова О.В. Свой-чужой // Славянские древности. Том 4. Москва, 2009 г. С. 581-582. (Институт славяноведения РАН)

Панченко А.М. Смех как зрелище // Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. С. 72-153.

Панченко А.М. Смех как зрелище // Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. С. 72-153.

Петров Н.В. Каменная Зоя: слух, легенда, история // Механизмы культурной памяти: от фольклора до медиа. Тезисы докладов Международной научной конференции. Москва, РАНХиГС, 27—29 ноября 2014 г. С. 103—108.

Петров Н.В. Каменная Зоя: слух, легенда, история // Механизмы культурной памяти: от фольклора до медиа. Тезисы докладов Международной научной конференции. Москва, РАНХиГС, 27—29 ноября 2014 г. С. 103—108.