Рецензия на роман «Дарк»

Убедительно и захватывающе. Рекомендую!

Собственно, а надо ли писать что-то еще?

Надо, Федя. Увы.

Писать честные рецензии на друзей — что стрелять себе в ногу. Когда-то написал на Андрея Рымина по его же настоятельной просьбе и теперь даже не знаю, продолжает ли он считать меня другом. Хотя выводы из рецензии он сделал (через много месяцев после нее), и его творчество резко пошло в гору (уж простите, но хочется видеть в этом и свою заслугу, ведь рекомендации выполнены). Чего желаю и авторам рассматриваемого сегодня «Дарка».

Они, авторы «Дарка», люди весьма подкованные в плане писательского мастерства, и писать рецензию общими словами, что, мол, идея банальна, а тема не раскрыта, я не буду; тем более, что идея почти небанальна, что в наше время небывалое чудо, а тема раскрыта на все сто процентов, как дай Бог каждому. Ниже будет конкретика и ничего более. А этих самых, ну, конкретных, мелких претензий я сейчас навалю вагон и еще состав маленьких тележек.

Предупреждение читателям рецензии: ниже содержатся спойлеры (пусть минимальные, и не столько по сюжету, сколько по миру книги), поэтому советую читать саму книгу, а не рецензию, и удовольствие будет выше.

Ну, начнем.

Мистика как часть нашей жизни, деление населения как в «Гарри Поттере», амнезия главгера как в миллионе других книг? Фу, как говаривала незабвенная фрекен Хильдур Бок. Погружение героя в чужую натуру с последующим преображением, потому что натура оказалась хоть и грешной, но человечной, намного человечнее той изначальной (по сути — бездушной мрази), которая, само собой, считала себя идеальной? Аплодирую двумя руками. Жизнь как она есть. Как сказал кто-то древний, «люди делятся на гордецов и прочих, вторых я не встречал».

Детективная линия хороша. Когда казалось, что действие просело и детектив уступил место чистой мистике, события закрутились с бешеной скоростью.

Динамика на высоте. Чистый драйв, но не быстрее, чем нужно для осмысления.

И финал порадовал. Он как бы открытый, с красивым эффектом дежа вю, с возможностью написать продолжение, но абсолютно ясный, с приятным послевкусием.

Диалоги соответствуют культурному уровню героя.

Достоверность на четыре с плюсом, конкретика будет разобрана ниже.

Пусть авторы даже не хотели специально, но показать, к чему приводит заигрывание с силами, ради ритуала требующими выколоть глаза изображению Богородицы, получилось предельно убедительно. Спасибо.

Есть микро-претензия по сюжету. Герой не думает про уличные камеры, их просто как бы нет, а бояться их он вдруг начинает только в главе 8.

Еще небольшое замечание по сюжету. Меня озадачило, что сначала герой уверен, что амулета в помещении нет, из чего следует вывод, что там ранее был кто-то еще; затем герой вдруг понимает, что амулет мог закатиться куда-то, но версии о присутствии кого-то еще это не отменило. Может, я что-то не так понял?

Еще. Трудно представить, как лежащего на кровати бьют под дых и в живот. Локтем вниз или с замахом через верх? Картинка перед глазами не складывается или оказывается несерьезной. Дайте мне картинку!

Далее. Верующая Катя работает в стриптиз-клубе, живет с вором, не вспоминает Бога когда ей плохо, а только когда все устаканилось лучшим образом. Не верю. Это не верующая, а, так сказать, немного богобоязненная, то есть сомневающаяся, которая на всякий случай старается поступать хорошо, когда это не касается главных событий жизни, в данном случае — личной жизни и работы. Если нужно для сюжета (а оно нужно, чтобы донести мысль, что «Катя хорошая»), то не лучше ли упомянуть просто, что она из верующей семьи, без перехода на ее личность?

О жене и дочери герой не вспоминает до главы 14, то есть больше половины текста. Объяснение дается ближе к финалу книги, но вплоть до этого каждую минуту думаешь: а как же семья, ради которой он пошел на преступление?! ведь так не бывает! вот же ж засранец…

Цитата: «Выскочил из-за дивана, готовый стрелять, но Виктор успел развернуться и уложил его». Не верю!!! Когда жизнь в опасности, стрелять в открыто стоящего перед тобой противника будешь из-за дивана, а не выскакивать из-за укрытия и ждать, когда тот развернется, чтобы тебя прикончить.

Перейдем к личности следователя— капитана Будина. Хвалят его зря, он не достиг бы своих звания и должности, если вор и убийца в его глазах — это один и тот же человек. Воры и убийцы — разные люди с предельно разным менталитетом и по жизни занимаются разными делами. Ну, кроме некоторых маньячащих первоходок, но это отдельные случаи, лишь подтверждающие правило. Впрочем, если капитан насмотрелся фильмов вроде «Мурки» про ЧеКа и бандитов и судит о сегодняшнем дне по послереволюционному времени, то его поведение и диалоги могут быть правдой. Правда, он тогда не должен занимать свою должность в 21 веке.

Как и предыдущее замечание, следующее касается персонажей, событий и диалогов, которые у рядового любителя мистики и приключений пройдут незамеченными.

«Заезд в хату» списан с плохих образцов ментовских сериалов, в реальности же такого отношения к новичку быть не может в принципе. Ну, если только на «малолетке», где кураж выше чувства самосохранения, а о своем будущем не думается вообще. Криминальная жизнь подразумевает периодические или постоянные отсидки в местах не столь отдаленных, поэтому воровские законы и криминальные понятия структурируют все события в мире вне закона, чтобы те не мешали жить. Новичок, после разбирательства, может оказаться хорошим (по криминальным понятиям) человеком, и за то, что его «опустят», таких активных встречающих самих под шконку отправят. А плевок приравнивается к осквернению и физическому насилию, за него можно лишиться жизни или перейти в нижнюю масть. При входе в камеру новичка сразу, еще у двери, спрашивают о номере статьи и ее части (чтобы классифицировать, кто пришел: вор, убийца, мошенник, барыга, случайный турист) и о количестве ходок. Старожил уже имеет масть и будет принят в соответствующую «семейку» (а неприкасаемый оставлен у туалета, чтобы спать под крайней к нему шконкой, касаться его нельзя, и объявиться такой должен сам в первых же своих словах), а первоход будет расспрошен более основательно. В каждой камере есть смотрящий, который отвечает за порядок в камере перед смотрящим за тюрьмой, а тот перед смотрящим за областью и перед всем криминальным миром. Неприятности не нужны никому, за свою часть общего порядка каждый отвечает головой и тылом. К счастью, большинство читателей этого не знает и, дай Бог, никогда не узнает.

Далее. «Фольцваген» через «ц» — это прикол такой?

И последняя претензия, самая крупная. Внутренняя речь героя идет классическим литературным языком, а внешняя переполнена жаргонизмами, свойственными главному герою в его первой ипостаси. А теперь вспомните, для примера, «Гиперион» Дэна Симмонса, там сразу понимаешь, от чьего лица ведется повествование в конкретной главе, поскольку внутренняя и внешняя речь идентичны (а так и должно быть). Понтий Пилат, когда он в белом плаще с кровавым подбоем шаркающей кавалерийской походкой ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана, не может починять примус. С момента, когда герой, которого все воспринимают как Дарка, осознал себя личностью во второй ипостаси и вспомнил все, не меняются ни его внутренняя речь, ни внешняя, диаметрально отличающаяся от внутренней, будто герой живет не своей жизнью. «Приблуды, фурычит, облажался, сучка» — это слова клиента «Парвати», но не «Ривьеры», а употребляет их уже не матерый «вор-убийца», пусть и с математическим образованием, а глава исследовательского центра, ученый с мировым именем. Любые исключения подтверждают правило, но тогда для описания исключительного случая требуется солидный «обоснуй».

В свое время Векша тоже заклевала мои книги за, по ее мнению, однотипную речь героев. Ну, хозяин — барин, Векша, как критик, придерживается своего мнения, а я большей частью остался при своем: шепелявых, картавых и заикающихся в мире генетически созданного здоровья быть не может, а в условиях замкнутого единого культурного и образовательного пространства язык персонажей, построение фраз и лексикон не должны сильно различаться; как и в мире, который возникает из сознания главного героя и где персонажи разговаривают так, как их представит себе герой. Хотя в одном тексте — да, язык героев у меня в целом похож, потому что хотелось быстрее рассказать историю и не запутывать читателя глубинными процессами в развитии героев. Там, соглашусь, можно было проработать персонажи и их речь поглубже.

Авторам желаю отнестись к моим претензиям так же: с чем-то, возможно, согласиться, а в остальном, где авторский замысел критиком не понят, отправлять в пешее путешествие по известному ему адресу.

Удовольствие от чтения «Дарка»

Удовольствие принесли три вещи.

1. Грамотность. На высоте. Стиль иногда хромает, но не падает, костыли не требуются, хотя чуточку подлечить не мешало бы.

2. Описания. Снова высший пилотаж. Авторы не рассказывают, а показывают. Каждая локация имеет убедительную картинку, каждая картинка имеет цвет, запах, вкус, атмосферу. Ощущение полного погружения.

(Единственное место, где мне не хватило картинки — это вида собрания во время «анима экстерна». Человек отдает жизнь, чтобы поменять мнение определенного круга избранных, а вместо властелинов судьбы главного героя читатель видит только зеркальную стену)

3. Сюжет. За него отдельное спасибо. Взять избитую тему, где только ленивый не потоптался, и выжать из нее нечто особенное — это заслуживает благодарности. Начинается все как в сотнях других историй, но видно, что герой если не читал книг на эту тему, то явно смотрел фильмы вроде «Вспомнить все», «Ультраамериканцы» и многие другие про потерю памяти и внезапное проявление сверхспособностей. Герой (вместе с читателем) понимает, что в его случае произошло нечто иное. И это крючок, на который подсаживается читатель.

Совет. Умение столь лихо закручивать сюжет необходимо использовать по максимуму, оно дорогого стоит. Авторов космических и магических приключений в сетературе и на бумаге хоть затылком кушай, а хороших сюжетников единицы. На АТ многие умеют писать чудесный текст, но запоминается именно сюжет или впечатление от него, а не описание приключений, и по итогу перечитать из прочитанного хочется почти ничего.

В целом в книге понравилось, что чванливый моральный урод в финале превратился в нормального человека, способного на любовь и милосердие. Это лучшее, чего можно ожидать от художественной книги. Мало того, это должно быть в каждой уважающей себя (и читателя) книге.

"Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто".

"...И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится".

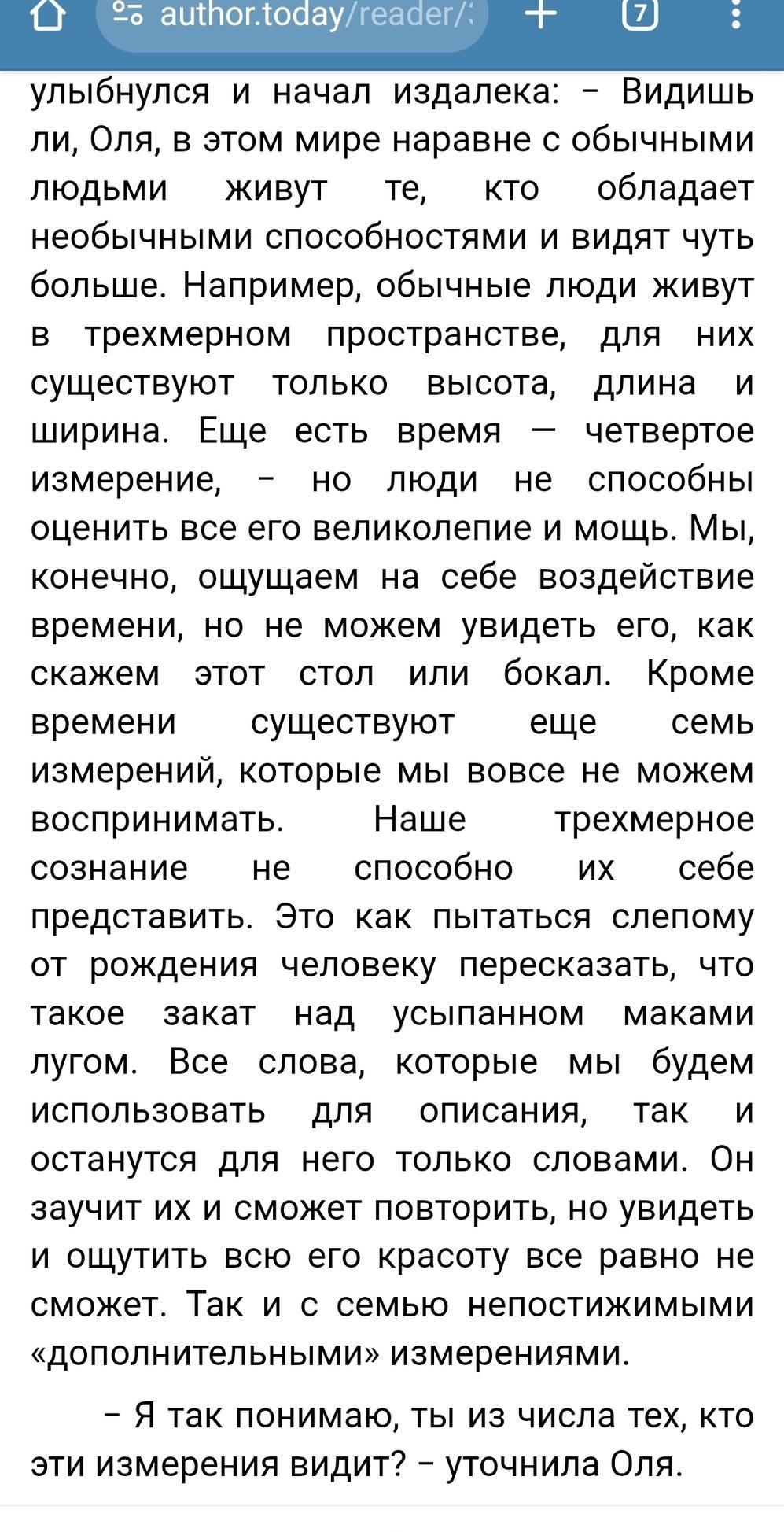

В заключение скажу главное. Даже не я, а сами авторы. В книге оно описано в диалоге, прилагаемом ниже на картинке. Описывая подружке свое видение мира, герой не представляет, насколько он прав, и даже оба автора этого, увы, не представляют. Для авторов это просто игра воображения. Но суть уловлена блестяще. В жизни же важно не ошибиться с вектором. Герой ведь тоже однажды заявил: «Я от другой стороны».

Всех люблю,

Петр Ингвин.

(Рецензия написана в рамках марафона "Читатель - автор")