Рецензия на роман «Полуночный любовник»

Без названия

Визуальный эпиграф:

К прочтению этого автора меня подтолкнула некая странность, похожая на несправедливость. Ни на одно из его произведений, имеющих множество библиотек, лайков и восторженных комментариев, не написано ни одной рецензии. И это несмотря на активность автора на рецензионном марафоне «Читатель — автор», куда в начале этого месяца я вернулся после долгого перерыва.

Теоретически, причин такого игнорирования, как мне кажется, может быть шесть. Возможно, и больше, и в таком случае можете меня поправить.

Первая причина. Авторы, которые могли бы написать рецензию, видят в авторе предлагаемых текстов прямого конкурента за внимание целевой аудитории и потому не хотят рекламировать среди своих читателей. А ругать вроде бы не за что. И ответка может прилететь, если ругать зря.

Вторая. Автор пишет не для той целевой аудитории, которая умеет и хочет писать рецензии.

Третья. Грамотность и стиль текстов настолько плохи, что рецензенты отказываются их читать.

Четвертая. Повествование ведется о том, что вызывает у нормального человека позывы, которые заставляют склониться над ближайшим тазиком.

Пятая. Элементарное невезение.

Шестая. Книги в целом хороши, но автор болезненно реагирует на критику, а потому другие авторы обходят его стороной.

Что ж, мне терять нечего, я прошел все, от чего не зарекаются в старинной пословице, и, к тому же, я один из немногих на этом сайте, кто может поспорить о Библии со знанием дела. Я уже сетовал, что атеисты обожают писать о религии. Знания о ней, естественно, берутся в основном из кино и интернета, а потому любое суждение выходит сторонним, как у рыбака о личной жизни рыб. О том, что автор — атеист, говорит его текст, несмотря на выбранную тему. Называть Бога с большой буквы — еще не признак веры, верующий напишет с большой и «Его», а знание библии (пример — Мф.17:5) уж никак не даст сказать так не о Христе:

Рассматриваемая нами книга — ни в коем случае не священный текст, и автор имеет право на собственное видение, потому дискуссии здесь неуместны. Главное, чтобы про собственное видение автора не забывал читатель.

Текст привлек меня темой, именно она заставила читать дальше, даже когда внутренний голос сказал, что я не вхожу в целевую аудиторию. Но тема-то мне интересна донельзя, я вернулся в марафон в первую очередь из-за нее! Поэтому вдвойне интересно, как о знакомых мне реалиях рассуждает человек с другим мнением. И я дочитал до конца. И решил исправить несправедливость с отсутствием рецензий. Потому что кроме отрицательных моментов, о которых, конечно, тоже будет сказано, есть множество положительных.

Автор пишет в популярном у молодежи и части взрослого поколения стиле «жесткий треш». Ханжам лучше не читать. Я тоже ханжа, и для меня неприемлемы многие суждения, сцены и выражения, но я сторонник того, что все мнения имеют право на существования, если не угрожают чужой жизни и психике. У каждого из нас есть выбор, и мы делаем его сами. А еще: не судите, да не судимы будете.

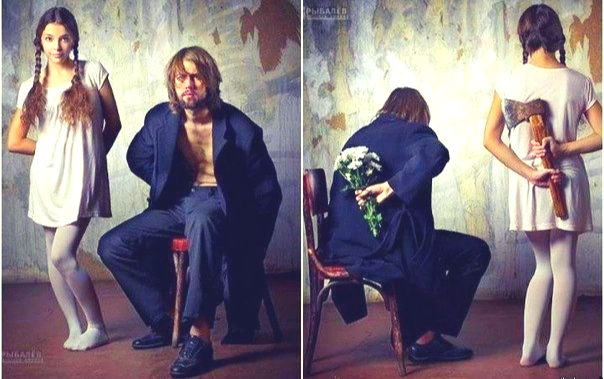

Поэтому, если вам неприятно читать вот такое

Вы уверены, что оно вам надо? Жалеть не будете? Сможете развидеть?

Дрочить, трахать в жопу, срать на лицо.

Все три образца взяты из речи героев, но если первое брошено вскользь и просто характеризует лексикон, то второе и третье составляют еще и часть сюжета.

лучше пройдите мимо. Каждому свое.

Итак, начнем с общей части, без которой рецензия не является полноценной рецензией.

По духу и частично по сюжету текст напоминает фильм «Константин» с Киану Ривзом. Правда, здесь главный герой, внешне похожий, не вызывает чувства сопричастности, ему не хочется сопереживать, он отвратен и мерзостен, он постоянно пьян, от него воняет, у него нет запасных носков, а обмочившись он падает в лужу и радуется, что никто ничего не заметит. Но герой знает свое дело и делает его, он спасает жизнь человеку. То есть, как функция и как инструмент автора главгер свою роль выполняет отлично. А то, что он вонючий… Ну, вот такой он. Это его выбор, вызванный детскими переживаниями. Герои разные нужны, герои разные важны. А чумовой финал показывает, что, скорее всего, в продолжениях истории герой существенно изменится. К тому же, как известно олдам, совы — не всегда то, чем они кажутся.

Диалоги соответствуют образам, которые создал автор.

Грамотность очень радует, особенно с учетом, что треш в сети пишет в основном недоучившаяся школота или авторы-троечники. Читать в целом (за исключением особенностей, связанных с лексиконом и образом жизни главного героя) приятно, поскольку практически нет ошибок, которые вырывают читателя из повествования. Чтение авторской речи в основном доставляет удовольствие, а про диалоги сказано выше.

Стиль повествования ровный, обстоятельный, классический (иногда с вкраплениями разговорного), информативный и, увы, на мой взгляд, немного механистичный. Некоторые моменты, вброшенные неожиданно, вроде приведенных выше образцов, шокируют. В целом, особенно в начале, создается впечатление, что автор пользовался услугами нейросети ChatGPT, которая выдает требуемые от нее тексты именно в таком стиле. Если не так, поправьте меня, пожалуйста, буду очень рад. Тогда само предположение, что в создании текста помогала нейросеть, будет похвалой, потому что она использует, как правило, лучшие мировые образцы.

Повествование в третьем лице начинается в подзабытом ныне классическом стиле, от автора, но в следующих главах в авторской речи появляются мысли героев, причем на одной странице может соседствовать подача от имени разных героев. Неплохо было бы причесать текст в этом направлении.

О религии. Главгер — он, по словам автора, «что-то вроде частного детектива на службе у Ватикана», а потому должен быть сведущ в религиозных вопросах, особенно, учитывая, что он бывший священнослужитель.

Жаль, что бывший священник ни разу не прочитал Библию полностью. Он бы не допустил многих сюжетных ляпов.

Здесь речь идет не о церкви как сообществе верующих и не о здании, а об общественной организации. Значит, надо бы писать Церковь. Уважаемый автор, я мог бы отправить и этот баг вам в личку, но подобную ошибку допускают практически все, поэтому оставлю ее здесь, у всех на виду.

Далее только факты и никаких мнений. Ну, еще вопросы к автору. Много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы и развеять возникшие сомнения, двусмысленности и непонятки. Рецензент не робот, он не всесведущ, он многое может понять неправильно или просто не заметить.

Например.

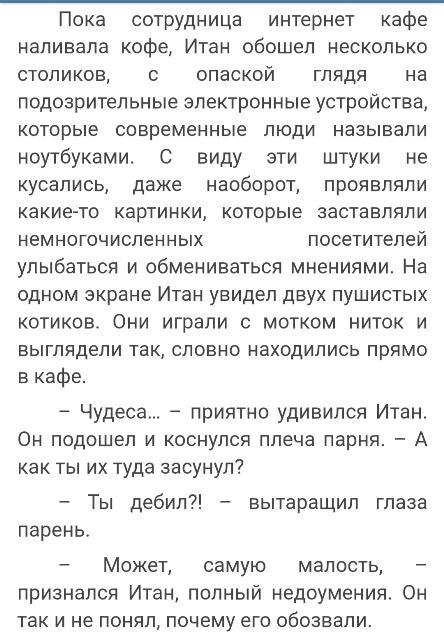

Почему главный герой не понимает, как работает компьютер, хотя успешно пользуется, к примеру, мобильным телефоном? (Действие, есичо, происходит в 2008 году)

Опустившийся человек, горький пропойца, живущий в старом автомобиле, оплатой своего труда интересуется у нанимателя только в девятой главе. Финал открывает правду, но почему вопрос оплаты не возникает у нанимателя? У читателя же он возникает.

Героя-американца, молодого священника, отправляют в Мексику, в маленькую деревню, раздавать еду голодающим и учить их читать и писать. Там нашлась англоговорящая деревня или в Мексике не хватает католических священников?

Почему читатель, давно представивший героя по собственному разумению, узнает о его росте, сложении и предпочтениях в одежде только в шестой главе (из шестнадцати)?

Как одному телу человека с раздвоением личности одновременно вколоть одной личности успокоительное, а второй — препарат, вызывающий неконтролируемую ярость? И почему анализы не нашли ни успокоительного, ни препарата, ни экстази?

В Америке вход в морг свободный?

Почему важные документы и результаты экспертизы существуют в единственном экземпляре и легко подделываются заинтересованными инстанциями?

Почему у текста такое название? Рецензент не понял, относится оно ко второй личности персонажа или к главгеру.

Почему у героини малиновые глаза? Просто потому, что красиво?

Откуда взялась курица?

И напоследок все же мнение, а не факт или вопрос. У творческих людей существует принцип: если творение можно показать своей маме и своим детям и даже дождаться от них похвалы — значит, создание его того стоило. А если нет…

Если нет, то, наверное, есть шанс заработать денег. Небольшой ныне шанс, когда вектор нравственных ориентиров сменился, но все же есть. Но стоит ли он того? Человек со временем меняется. А его книги остаются. И судят человека по ним.

Как человек в возрасте (хорошая отмазка, не правда ли?), иногда я люблю в рецензиях поговорить о себе. В начале двухтысячных случился литературный бум, читатели сметали с прилавков книги не лучшего качества, и чем больше в тексте было чернухи и порнухи, тем лучше такие писательские экзерсисы расходились. Сия волна коснулась и меня, обмочив немного. Мне довелось поучаствовать в соавторском проекте, несколько книг были изданы. Сейчас сказать, что мне за них стыдно — ничего не сказать. А в то время казалось, что уловить конъюнктуру — это о-го-го! Прошло немного времени, и о-го-го превратилось в и-го-го.

Такой пример из собственной жизни в этой рецензии необходим, поскольку мне (как, повторюсь, нецелевой аудитории данного текста) кажется, что автор наступает на те же грабли. И, как человеку Страны Советов, мне хочется дать ему совет…

Но не буду. Люди учатся на своих ошибках. Я просто рассказал о прочитанной книге так, как увидел сам, со своей личной колокольни с обитающими там тараканами, а каждый — как автор, так и читатель — пусть решает для себя сам. Автора есть за что хвалить и за что ругать, все зависит от точки зрения. Тогда тост: выпьем за то, чтобы люди разных точек зрения понимали друг друга!

С любовью,

Петр Ингвин.

(Рецензия написана для марафона «Читатель – Автор»)