Рецензия на роман «Дотянуться до звезды»

Глаголом жечь сердца людей

Первым делом спешу поблагодарить автора за доверие. После волны негатива и требований «не пущать!» от некоего читателя, недовольного предыдущей рецензией, самому напроситься на отзыв к такому рецензенту — это смело. Автор — человек рисковый.

Спешу успокоить, в данном случае риск оправдан. В последнее время ваш покорный слуга пишет что-то резкое (при этом обязательно аргументированное) в двух случаях: когда кто-то оскорбляет страну и людей, которые в ней проживают (мои страна и люди или чужие — неважно), и когда пишут некорректно о том, что важно для верующих людей — опять же, вне зависимости от конкретной религии. Когда я вижу, что автор пишет, например, о христианстве и искажает факты, я, в меру знаний о предмете, не могу не указать на несоответствие. Если со мной спорят — я рад, поскольку не настаиваю на собственной точке зрения как единственно верной, и хочу чтобы каждая сторона предъявила свои аргументы. В итоге решать читателю. Именно этого мне хочется в идеале — равноправного диалога разных мнений. В этой рецензии все будет именно так. Будет мой личный взгляд на произведение, а также желание, чтобы меня поправили или разубедили, если о чем-то придется высказаться не в приятном для автора ключе. Любой взгляд субъективен, никто на Земле не владеет истиной в последней инстанции.

Текст, который мы сегодня рассматриваем, по-своему притягателен. Наверняка существует категория читателей, которая оценит именно такой стиль — краткий, простой, обстоятельный, информативный (как заметил кто-то из тех, кто читал, — протокольный). К сожалению, не все читатели таковы, и само собой возникает «но», о котором уже сказали другие рецензенты и комментаторы. Нельзя воспринимать девиз Пушкина, вынесенный в заглавие этой рецензии, дословно, как призыв к конкретному действию — воздействовать на читателя только и исключительно глаголом.

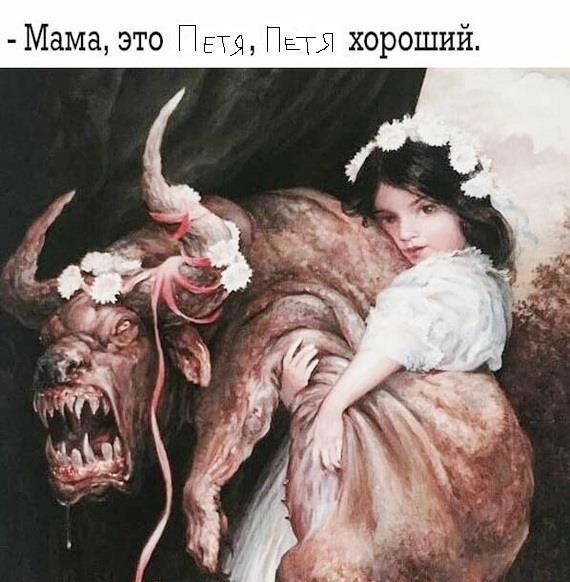

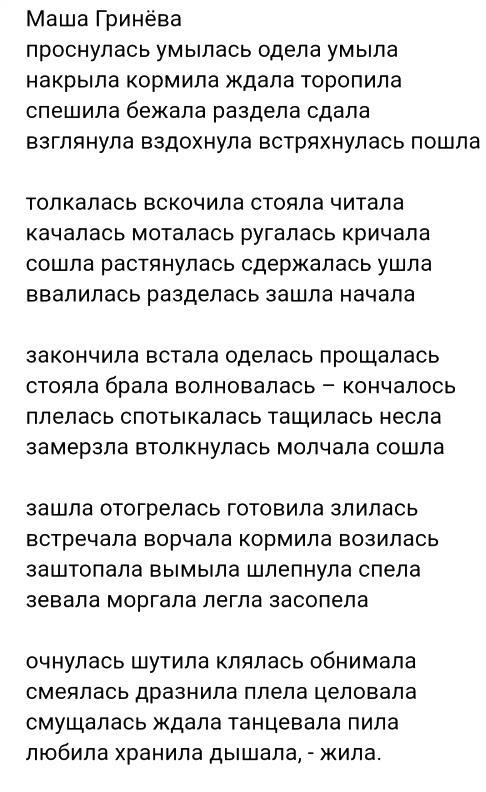

Иногда, впрочем, можно, если это является замыслом, как, например, здесь:

Уважаемый автор, из вас получился бы чудесный журналист. Ваше повествование очень четкое, точное. Но задачи у журналиста и писателя разные. Журналист рассказывает о событиях, а писатель показывает их — картинками, запахами, цветами, вкусами, эмоциями. Читатель журнальной статьи информируется и, иногда, эмоционально будоражится в случаях, когда его задели за живое, а читатель художественного произведения переживает сюжет — от начала до конца, со всей гаммой чувств и сопереживания героям. Художественно написанные тексты вызывают слезы, смех, слезы от смеха, смех сквозь слезы. Не говоря о других чувствах. Рассказать об эмоции, которую испытывает герой в описываемой сцене, — это одно, а литературными средствами заставить читателя испытать то же самое вместе с героем — немного другое, именно на этот факт напирают все ваши критики, включая меня. Рассказанная вами история (в том виде, в каком она существует сейчас) запоминается, ее можно пересказать другому, можно рекомендовать ее друзьям, сообщив о сюжете, и все это делается очень легко, потому что сюжет (даже не конкретно этот, а любой) должен двигаться, иначе он не сюжет. А чем мы описываем действия?

Глаголы двигают сюжет, с этим не поспоришь.

Или поспоришь? Потому что можно так:

Шепот, робкое дыханье.

Трели соловья.

Серебро и колыханье

Сонного ручья.

Свет ночной, ночные тени,

Тени без конца,

Ряд волшебных изменений

Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,

Отблеск янтаря,

И лобзания, и слезы,

И заря, заря!..

Это Афанасий Фет. Ни одного глагола. А сердце всколыхнулось, перед глазами — яркие картинки и (!) не только атмосфера, но и действия, ядрить их налево! Значит, чудеса случаются? В этом все и дело. Писатель намеренно нарушает правила, и рождается чудо. Но прежде, чем нарушать правила, надо с ними сжиться — сжиться так, чтобы чудесные исключения их подтверждали.

Нынешние одиннадцать авторских листов текста — это (с моей личной точки зрения, которую, конечно же, можно и, возможно, даже нужно спокойно пропустить мимо ушей) еще не законченный роман, а так называемая «рыба» — добротный костяк, который позже обрастет нужным мясом и, в объеме пятнадцати-шестнадцати алок, станет тем бриллиантом, который ныне в неограненном замутненном алмазе виден однобоко, что, соответственно, сейчас привлекает к нему лишь тех читателей, кто повернут к рассматриваемому нами объекту только этим боком.

О главном — все. Но оно — главное. Надеюсь, автор поработает в этом направлении и его произведение заблистает новыми красками.

В тексте есть серьезная проблема с пунктуацией, решение у нее простое и быстрое — вычитка самостоятельно или с чьей-то помощью. Нередко у себя не замечаешь случайных описок, которые бросаются в глаза в чужом тексте. Лучше попросить кого-то знакомого поймать лишние запятые и расставить потерявшиеся. Сейчас они нередко живут собственной жизнью. Это, повторяю, легко поправимо, и это надо сделать, чтобы не дать перфекционистам повода кривить губы. Но можно и проигнорировать совет, поскольку не все читатели — перфекционисты.

Достоверность событий и характеров. Почему нет? Очень даже да. В жизни бывает всякое, даже то, чего не бывает, а, значит, возможно и такое, и такие. Им бы побольше ярких описаний…

Личные отношения героини непонятны. Во всяком случае, мне. Опять же, в описаниях не хватило «мяса», о котором сказано выше. Чисто информативный язык протокола. Отношения с Максом — американские горки с индийским финалом, отношения с Левой — тоже американские горки, но другого рода, отношения с троицей Тема-Артур-Макс, потом, после всяких приключений, конкретно с Темой, и так далее. Для понимания мотивации читателю нужно знание эмоций героев в каждый конкретный момент, а они в тексте чисто описательные. Героиня кажется наивной, ведет себя инфантильно, она выполняет любые просьбы и приказы первых встречных, в том числе голимых уголовников, но ей, что любопытно, ничего плохого не делают. В жизни так не бывает. Джентльмены в криминальном мире долго не живут. И те, кто слишком вспыльчив и гневлив. И болтливые тоже. Обычно это маски для посторонних, а на самом деле люди, которые чего-то добились в криминальном мире, разговаривают и ведут себя совершенно иначе. Вся вторая часть книги, с моей точки зрения, мало походит на правду. Хотя, возможно, у автора перед глазами есть конкретный пример. Тогда да. Но мой жизненный опыт говорит, что бандиты так себя не ведут.

Речь у героев одинаковая у казанской героини, у москвичей разного положения, у криминала разных мастей.

Пару слов о жанре.

Читатель, когда выбирает жанр любовного романа, хочет погрузиться в чужую любовную историю, чтобы пережить вместе с героями рождение отношений, боль разлук, страдания и счастье. А что мы видим здесь? Любви с большой буквы в тексте нет, есть постельные и полудружеские отношения, героиня сначала любит Мирона, потом Леву, потом Тему, потом снова Леву и даже принимает его предложение, но выходит все же за Тему. Описание жизни — да, описание любви — увы, нет. Я бы на первое место поставил жанр «современная проза», поскольку более точного в списке нет. Зато читатель поймет, что любовь в тексте — не главное.

Но решать, конечно же, автору.

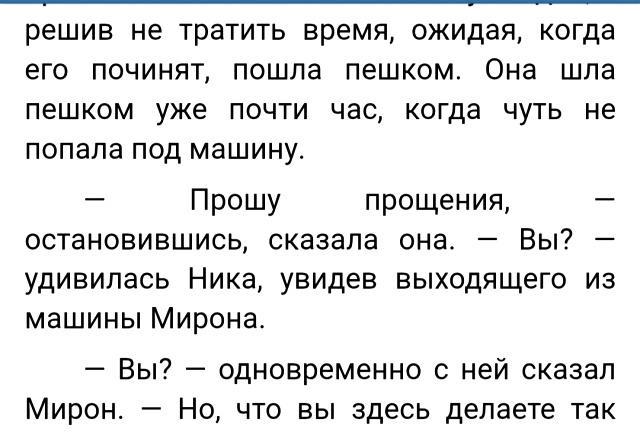

О странностях сюжета. Например, готовность героини взять на себя вину в том, чего не совершала, очень напряг, пришлось перечитывать историю с десятью тысячами евро трижды, и все равно ничего не стало понятным. А впереди, через несколько абзацев, — вот оно, объяснение. Но почему только потом, если читатель не находит себе места на страницу впереди? И это только один пример, а таких можно накидать много, где непонятно, что и почему происходит. Читатель не может понять героев, потому что не может представить такую ситуацию и себя в такой ситуации. Некоторые поступки героини и других персонажей кажутся противоречивыми. Это, повторяясь, потому, что читатель не видит себя на их месте. Он поступил бы иначе. То есть, проблема по-прежнему в том же, о чем идет речь в пространной первой части рецензии. Требуется бОльшая вовлеченность читателя в эмоциональный фон героев, в их характер и мотивацию, чтобы читатель ощутил сердцем, что и почему происходит. И чтобы, даже при несогласии с выбором героев, читатель понял их внутреннюю мотивацию. Это легко решается наращиванием того самого «мяса», о котором неоднократно сказано выше. Пример:

Чего здесь не хватает искушенному читателю? Да он же сразу завалит вас вопросами: где визг тормозов, где гарь свистящих шин, где летящая в лицо стальная махина, где внезапная слепота от вспышки фар, где круглые от ужаса глаза водителя на белом окаменевшем лице? Где, наконец, матерное «Прекрасная незнакомка, какая же нелепая оказия вывела столь милое создание в сей недобрый час на проезжую часть перед моим Коньком-Горбунком?» в речи или в глазах водителя, у которого перед внутренним взором вся жизнь пролетела, включая возможные годы в тюрьме? Если добавить в текст таких подробностей — он станет живым.

Некоторые ситуации показались мне недостаточно достоверными — исключительно с позиции личного жизненного опыта. Работа в продажах без паспорта, арест по бумажке с чистосердечным признанием, которая является единственным доказательством… Почему не сказать полиции, что это не признание реального преступления, а эскиз рассказа, который героиня хотела написать? Ну, и так далее. Но это мой личный взгляд. Автор может знать другие ситуации, где было именно так, как рассказывает он, поэтому больше придираться по подобным вопросам не буду.

В начале девяностых все книжные развалы пестрели детективами Корецкого и еще одного автора, не помню фамилию. Этот второй автор работал в прокуратуре, а когда начал писать книги, они тоже имели вид протокола или, если угодно, сценария: сплошные действия от начала до хеппи-эндистого финала. Книги того автора (да как же его зовут?!) издавались тиражами в сотни тысяч и отлично раскупались. Художественных изысков никто не требовал, читатели наслаждались исключительно сюжетом. Это я для примера, что стили разные нужны, стили разные важны. Просто каждому тексту свое время, свое место и свой читатель.

Порекомендовал бы я книгу друзьям? В ее нынешнем виде — только тем, кто до сих пор читает и перечитывает массовую литературу девяностых. Остальным, уважаемый автор, обязательно порекомендую после возможной переработки текста в сторону художественности.

Еще кое-что. Повествование в книге ведется от третьего лица. Оно практически профессиональное, ни одного сбоя фокала. Чудесная игра с третьестепенными персонажами (например, когда в разговоре участвовали «третье поколение» и «пятое»). Впервые после предыдущих рецензий, практически всех, приходится не пенять автору на недостаточность внимания к этой проблеме, а аплодировать двумя руками за ее абсолютное отсутствие.

Вот вроде бы и все. Наше вам с кисточкой.

С любовью,

Петр Ингвин.

P.S. Если что:

(Рецензия написана для марафона «Читатель – Автор»)