Рецензия на повесть «Конечная станция — Эдем»

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайяй».

В. К. Тредиаковский

«Я не прохожий, я рыцарь. И я пришел тебя убить».

Г. Горин, «Убить дракона»

«Один человек возле, тот, кто убил меня!»

Е. Шварц, «Дракон»

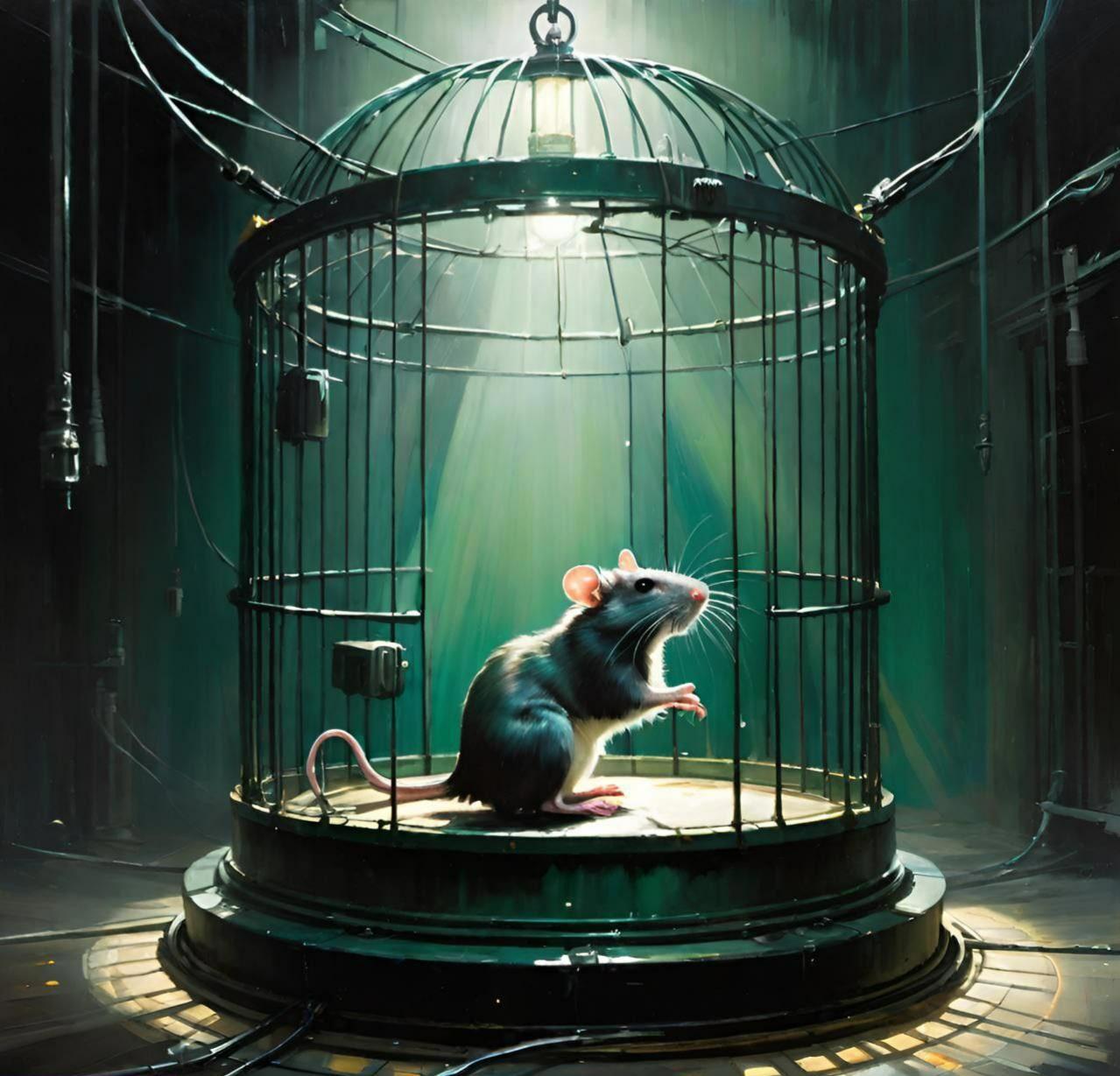

Что такое свобода? Единственно правильного ответа на этот вопрос не существует, поскольку у каждого отдельного взятого индивида будут собственные критерии того, что он считает для себя комфортным. Для кого-то свобода — безграничный полет фантазии и творчества, для кого-то — воможность путешествовать, а для кого-то — право сказать то, что он думает, не ожидая последствий. Пожалуй, последнее — самое, казалось бы, простое и обыденное — является самым невозможным в тоталитарном государстве. И пусть взят новый курс к светлому будущему и новые метла метут, казалось бы, «по-новому», шлейфом, запашком и послевкусием за ними следуют все те же идеи и устремления. Многоликого, многоголового монстра-режим нельзя победить, ведь — рано или поздно — спустя годы он вернется. Он жив, пока жив последний, кто его помнит и желает его возвращения. Подобно Гидре, отращивает он две, три, пять голов вместо одной отрубленной, сеет зубы-семена в надежде на собственное возвращение. Именно с таким многоголовым монстром придется столкнуться главному герою книги «Конечная станция — Эдем» Эриху Коллеру.

Что такое свобода? Единственно правильного ответа на этот вопрос не существует, поскольку у каждого отдельного взятого индивида будут собственные критерии того, что он считает для себя комфортным. Для кого-то свобода — безграничный полет фантазии и творчества, для кого-то — воможность путешествовать, а для кого-то — право сказать то, что он думает, не ожидая последствий. Пожалуй, последнее — самое, казалось бы, простое и обыденное — является самым невозможным в тоталитарном государстве. И пусть взят новый курс к светлому будущему и новые метла метут, казалось бы, «по-новому», шлейфом, запашком и послевкусием за ними следуют все те же идеи и устремления. Многоликого, многоголового монстра-режим нельзя победить, ведь — рано или поздно — спустя годы он вернется. Он жив, пока жив последний, кто его помнит и желает его возвращения. Подобно Гидре, отращивает он две, три, пять голов вместо одной отрубленной, сеет зубы-семена в надежде на собственное возвращение. Именно с таким многоголовым монстром придется столкнуться главному герою книги «Конечная станция — Эдем» Эриху Коллеру.

Так о чем же эта книга, написанная в традициях шпионского детектива, но с воистину ремарковским размахом, история, которая происходит на руинах проигравшей в войне тоталитарной Империи? Только ли о принятии героем собственных ошибок, его борьбе со злом и желании исправить хоть что-либо, пока есть возможность, или о более глубоком, касающемся каждого из нас? Психологические рефлексии Коллера, продиктованные его ПТСР, ставят читателя перед вопросом о том, возможно ли искупление в принципе, смещая фокус восприятия романа. Перед нами не просто шпионский детектив со всеми атрибутами жанра — практически неуязвимым агентом 007, знойной восточной красоткой Афрани в качестве помощницы, погонями и перестрелками, — а психологический роман-исследование, попытка проникнуть в область человеческого бессознательного. И именно на этом стыке можно увидеть раздвоение произведения на две совершенно различные, но не менее сильные по своей глубине книги: о борьбе человека с системой и о невидимом противостоянии, которое происходит только лишь в разуме главного героя. И я считаю своим долгом поговорить о каждой из этих книг по отдельности.

Я постараюсь избежать спойлеров, чтобы не портить первое впечатление, и очень надеюсь не навязать вам свое мнение, поскольку это может оказаться лишь моей разыгравшейся фантазией.

Очень, я бы даже сказал, невероятно редко попадаются истории, которые заставляют чителя (или зрителя, если это фильм) усомниться в истинности прочитанного. Что это было, прямая — в лоб — история или события, преподнесенные через призму ненадежного рассказчика? В фильмах это, обычно, объясняется в последних кадрах, переворачивая представление об увиденном. И только тогда вспыхивает в голове знаменитое: «Ах, вот в чем дело! И как я этого сразу не понял!», невольно вызывая желание перемотать ленту в самое начало, ухватить те явные, но неочевидные, на первый взгляд, зацепки, которые ускользнули при первом просмотре. В книгах подобный прием тоже встречается, но реже. Здесь, на АТ, книги с таким вот_это_поворотом можно перечесть по пальцам — за три года мне попалось только две. «Конечная станция — Эдем» стала третьей. И она настолько зацепила меня своей двойственной неоднозначностью, что я обязательно вернусь к ней еще не раз, поскольку не исключено, что пластов в ней может оказаться даже больше.

Книга о борьбе человека с системой, ошибками прошлого и надеждой на свет в конце туннеля.

Альтернативное поствоенное пространство — симбионт пятидесятых годов прошлого века и настоящего, где воедино сплетаются загнанные в подполье идеи (альтер)фашизма и компьютерные технологии уровня нулевых — становится ареной битвы случайно выжившего в войне Эриха Коллера с недобитыми (альтер)фашистами, докторами-социопатами, а так же их юными последователями, бывшими детдомовцами и беспризорниками, готовыми стать новым пушечным мясом в борьбе за чьи-то интересы и власть. Все делают ошибки, а молодость из-за недостатка жизненного опыта делает их гораздо чаще. Эриху Коллеру хватило силы духа, чтобы признать ошибочность своих прежних убеждений только тогда, когда он оказался на пороге смерти. Это изменило его, он вырос над собой и теперь готов нести ответственность за совершенное ранее. Стать отцом ребенку, который вполне мог быть и не его — отчаянная попытка исправить и загладить вину былых лет. Конечно же, этого ничтожно мало, потому жизнь преподносит ему возможность спасти целых двенадцать жизней — стариков из дома престарелых под названием «Эдем». Именно здесь организовали свою базу недобитые «фашисты», ставя эксперименты над теми, кого уже не хватятся, и привлекая в свои ряды все новых и новых «мальчиков», поскольку идея не может умереть, пока есть хотя бы один, верящий в нее. В борьбе с ними Эрих, конечно же, выглядит эдаким героем. Нет, из тех, которые без страха и упрека, ведь за его плечами стоит темное прошлое, грязь и страшные поступки, но все же героем, поскольку оставил их, отказался от собственных заблуждений и хочет реального, буквального и фактического искупления за свои грехи, а не формальной люстрации, которую ему устроил его друг Карл. И этот герой болен, устал, одинок и разочарован. Для него нет пристанища, нет дома, который он назвал бы своим, нет семьи, которая его ждет. Одиночка, обреченный скитаться по миру и бороться, бороться, даже если нет шансов. В параллель этому сразу же вспоминается герой фильма Захарова «Убить дракона», Ланцелот, который, согласно режиссерскому замыслу, точно так же несет за спиной какой-то неподъемный груз (в отличие от пьесы Шварца, где Ланцелот легок, свободен, творит только добро и по-настоящему верит в людей). Эрих, подобно захаровскому Ланцелоту, не стремится исправлять реальность и бороться со злом, потому что такова его природа — напротив: он и рад бы пройти мимо, да совесть не позволяет. И он принимает это вызов, идет, куда прикажут, попутно спасая жизни. Можно было бы отметить символическое число жизней спасенных — двенадцать — и сравнить Эриха с воскресшим Мессией, но это уже делали до меня, да и на Мессию Коллер никак не тянет.

«Конечная станция — Эдем» вроде бы это и не метафорическое полотно, поскольку здесь достаточно и экшена, и боевок, и остальных составляющих детектива, но в то же время эта книга заставляет думать. Думать, постоянно, ловя себя на мысли, а происходит ли это на самом деле или же это старая-старая история, пересказанная на новый лад? Или дело в другом — в том, что ничего этого попросту нет? И тут я хочу перейти ко второй книге, которая, хотел того автор или нет, проглядывается из каждого абзаца, каждой страницы.

Книга о невидимом противостоянии, которое происходит только лишь в разуме главного героя.

Книга о невидимом противостоянии, которое происходит только лишь в разуме главного героя.

Роман начинается с того, что Эрих Коллер едет в поезде к своему другу-чиновнику Карлу Бессеру. Бессер периодически дает ему задания сомнительного свойства, которые Эрих должен выполнить, чтобы доказать свою лояльность и преданность новому режиму. Это мы узнаем из первой главы, но загвоздка в том, что взгляд героя, его отношение ко всему, его усталость и внутренняя опустошенность присущи не двадцативосьмилетнему мужчине, как Эрих признается позже, а, скорее, пожилому человеку. Автор словно бы намекает: это слова героя, не мои. Плюс аннотация — «Джеймс Бонд в доме престарелых». Честно признаюсь, после знакомства с книгой после аннотации, которая меня сразу заинтриговала, я действительно ожидал встретиться с пожилым агентом, который выполняет очередную миссию, уже находясь на покое в доме престарелых, и слова Эриха о его двадцати восьми годах выбили меня из колеи. А что если все происходящее — всего лишь бред, галлюцинации больного воображения, как в фильме «Остров проклятых», где герой заменяет свои воспоминания и личность чем-то другим, чтобы спастись от ужасающей действительности? Эрих был на войне, неоднократно подвергался воздействию психотропных веществ, был смертельно ранен и чудом остался жив. Что если он хоть и выжил, но остался недееспособным, и потому был помещен в дом престарелых, где и обитает уже несколько десятилетий — до той поры как изобрели компьютеры и интернет? Тогда логично воспринимается и поствоенная разруха, и компьютеры. Тогда логично предположить, что Эрих находится в собственном разуме, проклинает себя и искупает грехи в своем воображении, которое считает реальностью? На это намекает, например, «преемственность» спортзалов: в спортзале убили его друга Ульриха, а в доме престарелых всеми (альтер)фашистами заправляет двоюродный брат Ульриха, и неугодных казнит все в том же спортале. Вероятнее всего, Эрих был свидетелем казни друга, и теперь она возвращается к нему в других лицах и образах, но в том же самом месте. Полли — санитар-садист и правая рука нового лидера — неоднократно называет Эриха «старичок». С позиции восемнадцателитнего почти тридцатилетний и вправду может получить такое прозвище, но что если речь не в этом, а в том, что Коллер — уже действительно древний старик, находящийся в доме престарелых? И Полли вполне может оказаться не садистом — таким его сделало лишь больное воображение Эриха, подобно тому как Дон Кихот в мельницах видел великанов. И война закончилась не 5-7 лет назад, а уже очень давно, продолжая звучать отголосками только лишь в сознании Коллера? И ведь не зря читателю намекают на то, что Эрих уже неоднократно был в состоянии, когда разум его отключен психотропными, и в сходной ситуации он ищет точку, за которую зацепиться, чтобы удержать себя в сознании. Не является ли созданный им мир возрождающегося фашизма, полюбившей его смуглолицей девы и призрачной возможности исправить собственные ошибки, огнем жгущие под кожей и в сердце, той самой точкой, позволяющей ему окончательно не скатиться в безумие? А может, это болезнь Альцгеймера, которая признает действительным только прошлое, да и то искаженное, и наглухо отрицает сегодняшний день? Все его размышления, самокопания — и неуязвимость, способность выйти победителем из схватки с группой противников, заброшенные станции, полные подвалы взрывчатки, поезд, несущийся на всех парах в неизвестность… Это больше напоминает тяжелый и затяжной сон, который, увы, никак не может закончиться, потому что лекарства очень и очень сильные.

Не могу сказать однозначно, какая из этих «двух книг» является более истинной и какая нравится больше — мне невероятно импонируют оба варианта, — но знаю, что я обязательно прочту ее вновь. Это одна из немногих вещей, которые действительно зацепили меня на АвторТудей. Настоятельно рекомендую к прочтению всем и каждому!

И еще в двух словах хотелось бы отметить точный, выразительный и притягательный язык, которым написана книга, динамику, яркий сюжет и сочных, живых героев. Читать ее было огромным удовольствием.

Автору желаю вдохновения, множества идей и новых, таких же замечательных и неоднозначных книг!