Рецензия на роман «Код: Бездна»

Книга интересна уже тем, что это антиутопия про инопланетный мир, а люди, хоть и упоминаются вскользь, в сюжете никак не участвуют. Причём это тот подвид антиутопии, который рассказывает не столько про жизнь общества под жёстким контролем, сколько про вымирание в последние дни перед апокалипсисом.

Главный герой — искусственный организм, репликант (наверное, его можно назвать киборгом, поскольку он сделан из живой плоти и синтетических материалов). Он рождён т. н. Стеной — сооружением, способным в автономном режиме переваривать простейшую биомассу, интегрировать в полученный результат некие механизмы и создавать программируемых разумных существ. Они относятся к полусинтетической расе ранивов — бесстрастных колонизаторов, перемалывающих флору и фауну на занятых планетах под свои нужды.

Обычно для низкокастовых репликантов уготован простой, заранее распланированный жизненный путь, но программа героя почему-то сбоит и выдаёт ошибки. Вдобавок Стена исторгла его незадолго до перерождения звезды, поэтому на планете практически не осталось обитателей — почти все поспешили смыться, пока не рванёт сверхновая. Ближайший город будет функционировать до тех пор, пока не наступит конец света. Ну а те, кто остался (кроме низкокастовых репликантов), могут подойти в качестве биомассы для перерождения Иерархов — главенства цивилизации ранивов. Иерархи проходят более сложный процесс трансформации, чем низшие касты, и способны сохранять память из прошлых жизней.

Герою, наречённому другими ранивами Нулевым, такое положение дел не нравится: умирать неохота, а на перерождение его не позовут. Предстоит разобраться, что за помехи в программе, можно ли избежать печальной участи, да и вообще — откуда в нём столько рефлексии, отличающей его от других бездушных рабочих…

«Становление героя», заявленное в тегах, тут действительно присутствует, и речь не о возмужании и прокачке, а о победе над стереотипами и собственными «демонами», самоосознании; наконец, поиске своего места в изменившемся мире. Без помощи извне тут не обходится: если б не мудрый пленник-инсектоид Лестил с телепатической способностью, ставший учителем ранива, герой вряд ли решил бы все мучившие его вопросы. Автор мелкими штришками показывает, как Нулевой проходит путь от бездумного повторения заложенных программой догм до формирования личных принципов, противоречащих порядкам ранивов: так, в начале Лестил для него — расходный биоматериал, но постепенно превращается в наставника и лучшего друга.

Кстати, поведение Лестила наталкивает на вопрос: этично ли это — умалчивать о критически важных обстоятельствах, понимая, что они могут отпугнуть товарища и порушить весь план? Вроде бы всё это во имя добра, но в то же время осадочек остаётся…

Нулевой, сумев вспомнить прошлую жизнь с подачи Лестила, преодолевает серьёзное испытание характера. Можно ли убить дракона и при этом самому не стать драконом? Можно ли разменять праведную месть на созидание? В Нулевом борются и личность до превращения в ранива, и нынешнее «я», сформированное под влиянием миролюбивого Лестила, да и замашки типичного репликанта-ранива отчасти дают о себе знать. Нулевой проходит испытание с достоинством — хотя, если честно, мне хотелось большей активности героя в финале книги, а не просто созерцания результатов труда:)

Двое второстепенных героев-ранивов, оказавшихся в той же ситуации, что и Нулевой, эту преграду не преодолевают и по сути остаются на прежнем уровне психологического развития. Их намного больше заботит факт обмана главенством ранивов, и они пытаются наверстать упущенное, вернуть прежний мир, а вместе с тем — получить в нём новое, более высокое положение в обществе. Нулевой-то понимает, что прошлое принадлежит прошлому, и потому отдаляется от потенциальных союзников, предпочитая общество Лестила.

Ближе к финалу возникает ещё парочка второстепенных героев, пленников, но я бы назвала их функциональными — без них Нулевому не удалось бы расправиться с опасными ранивами. Есть в отношениях с новыми персонажами некий элемент морали: «как аукнется, так и откликнется», но всё-таки они показались мне довольно проходными фигурами.

Перейду от смыслового наполнения к технической части.

Книга имеет жанр «киберпанк», но я б отнесла её к биопанку, потому что классический киберпанк — «high tech, low-life». Сложно сказать, как жилось простым репликантам при расцвете цивилизации — тут могу только предположить, что не так уж и плохо, если их разум контролировала программа.

Динамика в первой трети, если не половине книги очень неспешная. Повествование близко к камерному, потому что в окружении Нулевого практически никого нет — только запертый в камере Лестил, бездушный ранив-страж да редкие визиты других, более высококастовых ранивов. Нулевой в основном занят рефлексией, выполнением поручений Лестила, разведкой местности, изготовлением всяких приспособлений (рабочий всё-таки!) и ныканием по углам от подозрительных ранивов. Обстановка оживляется, когда ранивы всерьёз берутся за Нулевого, пытаясь использовать его против Лестила, и дальше накал страстей уже не ослабевает.

Мне понравилось разбиение каждой главы на части: объём каждой части комфортный, с завязкой-развитием-кульминацией-развязкой всё в порядке. Под самый конец книги длина каждой части увеличилась из-за большой концентрации событий.

Само повествование построено как от второго лица, так и от третьего. Меня нередко коробит от повествования во втором лице, но здесь всё показалось на удивление органично — наверное, потому, что темперамент и логика Нулевого чем-то схожи с моими, поэтому было комфортно читать «тыкание».

А вот на третьем лице внезапно довелось споткнуться, и не раз. Первая причина — я не поняла логику переключения со второго лица на третье. Сначала от третьего лица шли энциклопедические вставки, потом вдруг описание действий Нулевого. Почему мы внезапно смотрим на него «со стороны», хотя в предыдущем отрывке Нулевым был сам читатель? Я сперва думала, что это происходит в сценах, когда Нулевой выбирается на поверхность из своей конуры, но нет — попадались главы, где путешествие по окрестностям продолжается во втором лице. В общем, тут не разобралась.

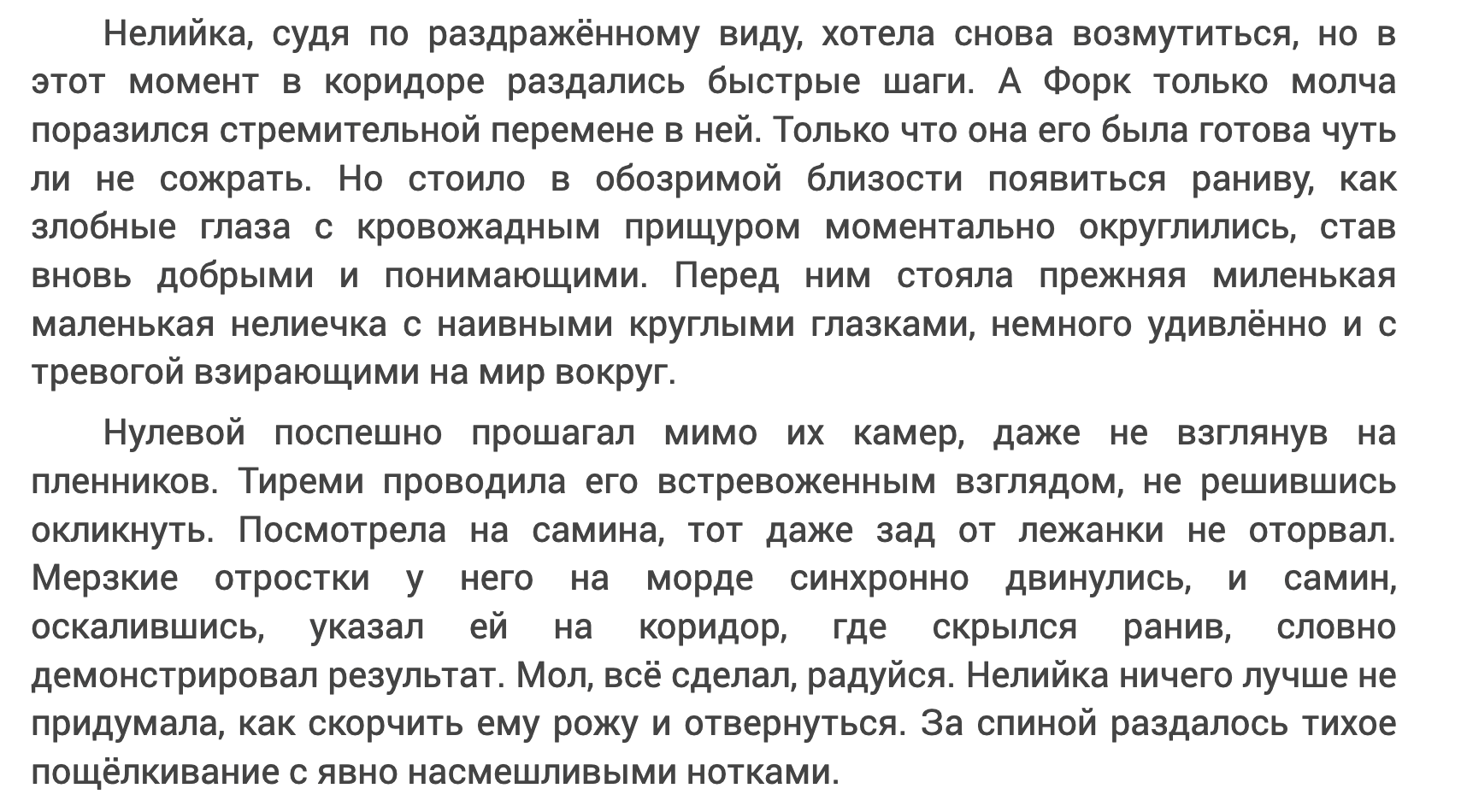

Второй момент: сам повествователь иногда «скачет» в третьем лице. Отрывок для примера:

До последнего абзаца мы смотрели на мир глазами Форка (определила по вставкам несобственно-прямой речи в тексте до скриншота, а также по отсутствию мыслей других персонажей), и я уже привыкла, что в этой части рассказчик — не всевидящий автор. Но вряд ли Форк сам про себя сказал бы "мерзкие отростки у него на морде" :) Да и последнее предложение тоже не похоже на слова Форка...

Научно-фантастическую часть не берусь оценивать, потому что не разбираюсь в динамике небесных тел и вообще космических штуках:) Сама идея о перерождении с задействованием чужого биоматериала очень понравилась. С обывательской точки зрения показалось странным, что даже ранивов-стражей очень легко вырубить вручную, вырвав один из имплантов.

Подводя итог: книга впечатлила, рекомендую любителям философских размышлений и этических проблем:)