Рецензия на повесть «Уикенд»

И снова здравствуйте, друзья!

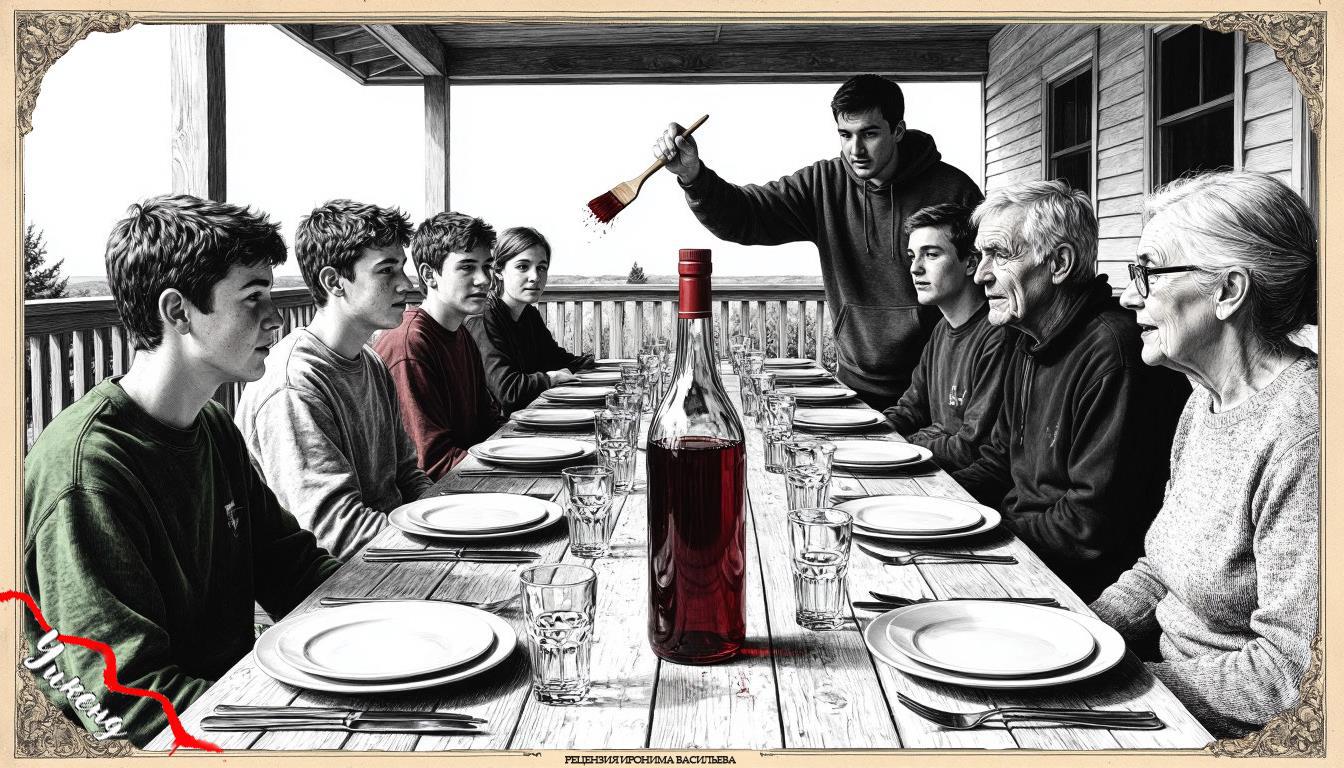

В моей библиотеке сегодня необычайно оживлённо. В кресле у камина сидит мой друг, литературный критик Ним, с видом человека, готового к тотальному разбору. На столе — потёртый экземпляр повести Валентина Волгина «Уикенд». А из кухни доносятся возмущённые возгласы и звон посуды — это наша незаменимая Дарья Петровна готовит что‑то этакое под наш разговор.

ИРО: Я, как всегда, восторженный читатель. Говорю образами и чувствами.

НИМ: А я, как всегда, скептик и аналитик. Буду разбирать эту повесть по винтикам.

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА(показываясь в дверях): А я, хоть и женщина необразованная, коли вы тут про ужасы да про дома загородные собрались говорить, я и своё слово вставить могу! Только дайте пирог из духовки вынуть, а то пригорит, как в той вашей истории, прости Господи!

Одна книга, три взгляда. Начинаем наш спор.

ИРО(поглаживает обложку): Ним, ты только вдумайся. Самая страшная вещь на свете — это не скрип половиц в тёмном доме. Это… тиканье настенных часов в идеально чистой комнате, когда ты уже понял, что здесь что‑то не так. После этой повести у меня именно такое чувство. Как будто я сам приехал в тот дом. Сначала — смех, запах пирога, солнце на озере… А потом ты замечаешь, что складки на скатерти лежат слишком ровно.

НИМ(делает пометку в блокноте): Начинаешь с ощущений, как и полагается. Но давай разберём фундамент. Аннотация играет на страхе доверия к друзьям. Банальный, в общем‑то, приём. Мой первый вопрос: не слишком ли долго автор тянет с введением в основной конфликт? Дорога, супермаркет, заправка… Я насчитал десятки страниц бытового среза, прежде чем началось хоть что‑то, напоминающее о жанре. Не рисковал ли автор утомить читателя?

ИРО: Утомить? Это же гениальная мимикрия! Это и есть тот самый «уикенд»! Тебя сознательно погружают в эту расслабленную, дурашливую атмосферу. Ты должен прочувствовать эту нормальность, чтобы потом содрогнуться от её изнанки. Когда Джим философствует в магазине: «У одной колы „более мягкий вкус“, у другой „максимум газов“. Видишь? Это философия» — ты же улыбаешься! Ты с ними. И это делает последующее в тысячу раз страшнее.

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА(вносит поднос с пирогом и кофейником): Философия, говоришь… У нас тут вчера сантехник философию разводил, пока трубу чинил. Тоже самое говорил! А я ему: дай срок, милок, трубу‑то почини, философия твоя потом никуда не денется! А в этой книжке вашей, я так понимаю, тоже сперва пирогом пахнет, а потом… (машет рукой) тьфу‑тьфу‑тьфу. Пирог‑то, кстати, остывает.

НИМ(вздыхает): Спасибо, Дарья Петровна. Вернёмся к пирогу, точнее, к его создателям. Хозяева. Клэр и Освальд. ИРО, твой восторг я чувствую, но как критик я обязан спросить: а где их мотивация? Они — воплощённый перфекционизм, да. Но что стоит за этим? Почему пятно на скатерти для них — не досада, а объявление войны? Не кажется ли тебе, что автор создал великолепные декорации, но забыл написать для актёров биографии? Они остаются символами, а не людьми.

ИРО: А вот здесь, дорогой мой Ним, ты промахиваешься! В том‑то и ужас, что они слишком человечны в своём извращении! Их мотивация не в прошлом, оно намеренно размыто. Их мотивация — в настоящем. В их системе. Это культ, где бог — порядок. Помнишь, как Освальд говорит о машине Джима? «Я предпочитаю механическую честность… В машинах, как и в людях». Вот он, ключ! Для них люди — механизмы, которые должны работать тихо и исправно. А если ломаются или шумят… их «чинят». Страшно не тогда, когда монстр рычит. Страшно, когда он смотрит на тебя внимательным взглядом механика и говорит: «Всё поправимо. Ну, по крайней мере, в теории».

ДАРЬЯ ПЕТРОВА(наливая кофе): Ох, уж эти мне механики! Мой покойный муж, царство ему небесное, тоже всё починить норовил. И часы, и утюг… А потом как бабахнуло это всё! Тьфу! Тьфу! Не к добру это — в чужие механизмы да в чужие души лезть. Так и до греха недалеко. Вы уж пирог‑то ешьте, пока я тут.

НИМ: Допустим, с мотивацией я принимаю твою трактовку как художественный приём. Но перейдём к развитию. Исчезновения. Сначала Том, потом Джессика. Не кажется ли тебе, что реакция оставшихся друзей — это классический штамп «тупых жертв ужастика»? Вместо того чтобы немедленно бежать или звонить куда следует, они пьют травяной чай и слушают успокоительные речи Клэр. Где логика?

ИРО: Да вся логика в том и состоит, что они не в фильме ужасов! Они в реальности, где твой друг Айван, пусть и странный, но свой, уверяет, что всё нормально. Где милая пожилая пара суетится с пирогами. Где твой собственный мозг отказывается верить в кошмар, потому что он неуместен в этом интерьере! Это же психологически безупречно! Они не верят в зло, пока оно не наденет маску абсолютного, леденящего душу спокойствия. Фраза Клэр после того, как Том пролил соус, — это шедевр: «Пятна, Том, — сказала она с улыбкой, но губы были натянуты, а глаза чуть шире обычного. — Не надо размазывать. Обычно их вырезают». После такого не кричать хочется, а замереть и надеяться, что это шутка. В этом и есть мастерство Волгина — он бьёт не по нервам, а по психике.

НИМ: Хорошо, с психологией жертв согласен. Пожалуй, это сильнейшая сторона повести. Но язык! Стилистика! Первая половина — живой, сочный диалог. Вторая — почти что протокол. Этот переход…

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА(вмешивается, собирая пустые чашки): А что переход? Всё правильно! Когда гости пришли — разговоры, смех. А когда дело к ночи и доходит до… непонятного чего… все умные слова заканчиваются. Остаётся тишина да взгляды. У нас в деревне так всегда: сперва гуляют, а потом, глядь, уже и молчат все, и смотрят куда‑то в одну точку. Не к добру это. Я так понимаю, у них там тоже до добра не дошло?

ИРО: Именно, Дарья Петровна! Язык — это точнейший индикатор. Сначала он шумный, хаотичный, живой — как сами друзья. А по мере того, как «порядок» начинает душить эту жизнь, язык становится стерильным, описательным, неумолимым. Это не неплавность, Ним, это — дыхание книги. Оно сбивается. И ты начинаешь читать, затаив своё собственное.

НИМ: Что ж, с языком и ритмом, возможно, ты прав. Последний вопрос — о финале. О том, что происходит в лесу и после. Не кажется ли тебе, что в погоне за атмосферой безысходности автор перегружает финал метафоричностью? Видения погибших друзей, почти библейское странствие Лесли… Не ушёл ли он от психологического реализма, который так выверенно выстраивал, в область притчи?

ИРО: А где грань, Ним? Когда человек на грани смерти, истощения и ужаса, для него грань между реальностью и видением стирается. Эти «голоса» в лесу — не литературный приём. Это — её рассудок, цепляющийся за последние обрывки любви, за то, что её делает человеком. «Не останавливайся. Только не останавливайся», — шепчет ей голос Джессики. Это не метафора. Это — инстинкт выживания, обличённый в самую дорогую для неё форму. И появление Освальда в финале в кафе… это не логистическая ошибка, как ты, наверное, хочешь сказать. Это окончательный триумф Системы. Он везде. Даже в спасении. Это последний, убийственный удар по читателю. После этого ты будешь вздрагивать от слишком вежливой улыбки официантки.

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА(стоя в дверях, крестится): Ну, всё, я пойду. Разговоры у вас нынче… неспокойные. Пирог на столе. А я, так и быть, пойду проверю, заперта ли дверь. И щеколды на окнах. Вдруг чего… Всякое, говорят, бывает.

НИМ (закрывает блокнот после ухода Дарьи Петровны): Что ж, Иро. Ты, как всегда, защищаешь книгу с фанатизмом крестоносца. Мои претензии к некоторой схематичности антагонистов и логистике финала остаются. Но я вынужден признать: автор, Валентин Волгин, блестяще справился с главным — созданием неподдельного, просачивающегося в кости психологического дискомфорта. Он заставил меня, скептика, по‑настоящему задуматься о природе «нормальности».

ИРО: Значит, перемирие? «Уикенд» — это не просто страшная история. После неё ты возвращаешься в свой мир и начинаешь замечать те самые «складки на скатерти». Ты по‑другому смотришь на порядок. И задаёшь себе тот самый вопрос из аннотации, который уже не кажется пафосным: «Насколько вы готовы им довериться?» И ответа нет. Есть только тиканье часов в внезапно наступившей тишине.

НИМ: Перемирие. С оговорками. Автор показал себя виртуозом атмосферы. Теперь дело за оттачиванием глубины и безупречности сюжетной механики. А нам, друг мой, пора допить кофе.

В дверном проёме бесшумно возникает Дарья Петровна. Её лицо — маска спокойствия, но пальцы бесконечно теребят угол фартука.

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА: Щеколду, родимые, я проверила. На месте. А вот в замочной скважине… будто маслом свежим пахнет. Не машинным. А лесным, сосновым. И смазано, значит, недавно… для тихого хода.

Она роняет эти слова, словно горячие угли, и растворяется в коридоре. Ним медленно ставит недопитую чашку. Тишина в комнате вдруг стала другой — густой, внимательной и абсолютно искусственной. Как та, что бывает в идеально убранных комнатах, ожидающих гостей, которые уже никогда не придут…