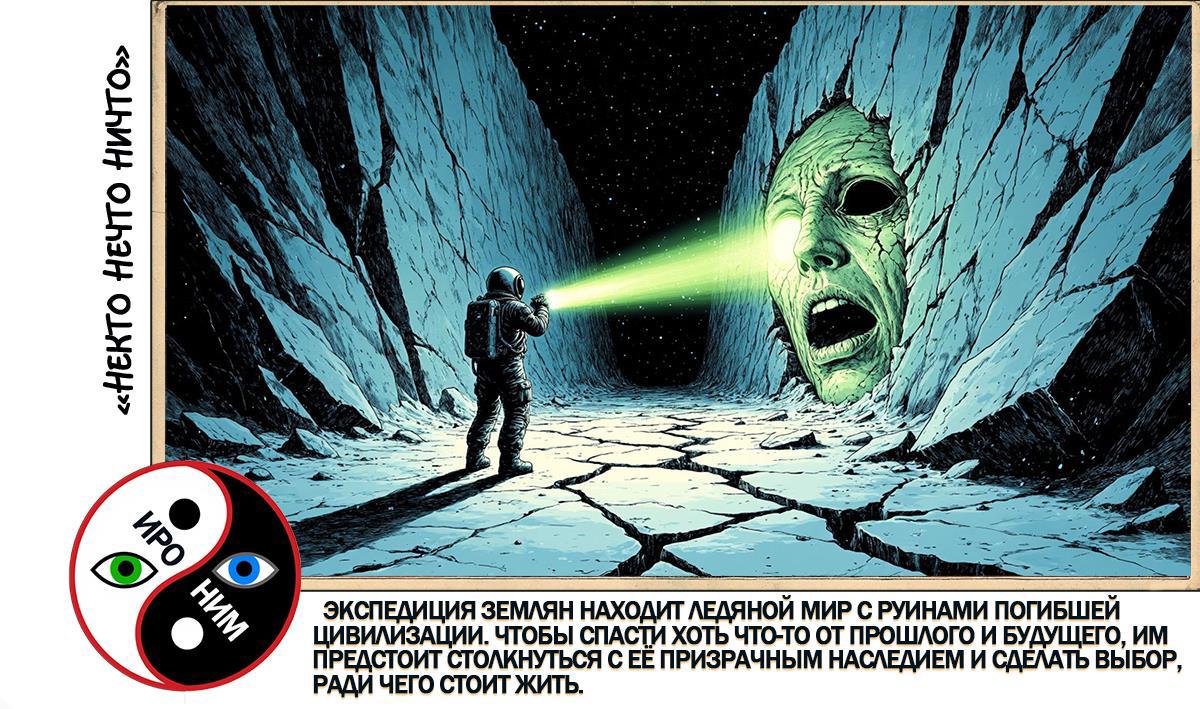

Рецензия на роман «Некто Нечто Ничто»

И снова здравствуйте, друзья!

В моей библиотеке сегодня, как и всегда, необычайно оживлённо. В кресле у камина, с неизменной тетрадкой для пометок и чашечкой кофе, сидит мой друг, литературный критик Ним. На столе — толстый том с загадочным названием «Некто Нечто Ничто». А из кухни доносятся недовольное ворчание и грохот кастрюль — это наша незаменимая Дарья Петровна явно чем‑то расстроена.

ИРО: Я, как всегда, восторженный читатель. Говорю образами и чувствами.

НИМ: А я, как всегда, скептик и аналитик. Буду разбирать этот космический опус по винтикам и спорам.

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (показываясь в дверях с половником в руке): А я, хоть и женщина необразованная, коли вы тут про далёкие планеты да про вымерших ящеров собрались говорить, я и своё слово вставить могу! Только дайте суп с плиты снять, а то пригорит, как та ваша цивилизация, прости Господи! Десять лет летели, а там одни руины да снег! Ну и нашли же местечко!

Одна книга, три взгляда. Начинаем наш спор.

ИРО (берёт книгу в руки): Ним, ты только вдумайся. Самый жуткий звук в космосе — не рёв двигателей. Это… тиканье часов в пустой кают‑компании, когда пятьдесят три минуты до долгожданной цели превращаются в вечность ожидания. С этого всё и начинается! С нервного, тягучего ожидания заката «лысоватой макушки» звезды за горизонтом стола. Это же гениально! Автор не бросает нас в эпицентр событий, она заставляет прожить эту томительную паузу, пропитаться нервами экипажа, который десять лет летел к цели. И через эту паузу мы узнаём героев лучше, чем через десяток погонь!

НИМ (открывает блокнот): Начинаешь с поэтики, это в твоём духе. Но позволь начать с конструкции. Аннотация гордо заявляет: «Не космоопера. Нет простых неубиваемых парней». Похвально. Но мой первый вопрос: не слишком ли автор, следуя канонам старой школы, перегрузила начало этой самой «томительной паузой»? Десятки страниц ожидания, болтовни, знакомства… В век клипового мышления это смертельный риск. Читатель, избалованный динамикой, просто закроет книгу, так и не дойдя до города из белого камня.

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (вносит поднос с супом и хлебом): Закроет, говоришь… А по‑моему, правильно! Это как суп варить. Не бросишь же всё в кастрюлю и сразу есть! Надо лук спассеровать, морковку… атмосферу, значит, создать! Пусть помучаются, попланируют, как они там. Чтобы потом, когда начнётся самое страшное — эти ваши призраки ледяные да смерти непонятные, — аж дух захватило от контраста! Вот у неё там: «Стало очень тихо. И на улице, и у тебя внутри». После всей этой болтовни — такая тишина! Это ж и есть самое страшное! Кушайте, пока горячий.

НИМ: Благодарю, Дарья Петровна. Вернёмся к нашим «призракам». Персонажи. Твой восторг я чувствую, но как критик я обязан спросить: где их психологическая глубина? Да, они раскрываются через диалоги, да, у каждого есть прошлое с Земли‑антиутопии. Но их реакции! Они ведут себя как скучающие сотрудники на корпоративе, а не как элитный отряд, столкнувшийся с непостижимым. Смерть товарища — и через пару страниц они уже спорят о чае. Где выучка, где дисциплина, где, в конце концов, элементарный инстинкт самосохранения, который запрещает ходить в смертельно опасный город по одному? Не кажется ли тебе, что автор, создав блистательные декорации вымершего мира, населила их людьми из бухгалтерии, которых случайно посадили на звездолёт?

ИРО: А вот здесь, дорогой Ним, ты совершаешь главную ошибку! Ты ждёшь супергероев, а автор показывает нам последних людей. Людей с уставшей, надтреснутой психикой после десяти лет в жестяной банке! Они не «бухгалтеры» — они истощены. Истощены ожиданием, однообразием, тоской по зелёной траве, которую никогда не видели. Их легкомыслие и недисциплинированность — не просчёт автора, а диагноз! Диагноз целой цивилизации, которая, спасаясь с умирающей Земли, теряет саму суть человеческого. Они летят спасать «произведение искусства» под названием человечество, а сами уже едва помнят, как это — быть людьми. И в этом — страшная правда книги!

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (присаживаясь на краешек стула): Диагноз, говоришь… Ох, знаю я эти диагнозы. Мой покойный муж, царство ему небесное, тоже всё норовил починить то, что давно сломалось. И доходило до того, что молотком по пальцам бил. А эти ваши космонавты… они же и есть тот самый молоток. И планета эта — хрупкая вещь. И ящеры эти несчастные… Всё правильно. Не герои они. Потерпевшие. И летят они не к спасению, а к последней катастрофе. Так, что ли?

НИМ: Допустим, с социальной составляющей я готов поспорить. Возможно, в этом есть своя мрачная логика. Но перейдём к научной составляющей. «Научная фантастика» — заявлен жанр. Однако, Иро, будь откровенен: «лучемёты», бесполезные в снегу? «Антигравы», которые никто толком не умеет пилотировать? Эксперты, не могущие отличить мгновенное замораживание? Это не научная фантастика, это — фэнтези в космических декорациях! Автор сознательно вычищает «скучную» науку, чтобы освободить место для мистики и метафизики. Не кажется ли тебе это подменой жанра?

ИРО: Подменой? Да это же единственно верный ход! Это не фэнтези, Ним, это фантастика высоких допущений, где главный объект изучения — не физика, а чужая психика! Да, техника условна. Потому что всё «научное» земное здесь бессильно. Чтобы понять этот мир, нужно не сканировать его, а войти в него. Воспользоваться сферой памяти, стать ящером, почувствовать его «пение камням»! Это же потрясающе! Автор меняет оптику. Мы перестаём смотреть на планету глазами учёного с прибором и начинаем видеть её глазами того, для кого камень — живой, а память — материальна. И главы, написанные от лица ящера, с их иным ритмом, иной логикой — это литературный подвиг! После земной суеты это — как глоток ледяного, чистого воздуха абсолютно иного сознания.

НИМ: Хорошо, с философским и стилистическим сдвигом я, пожалуй, соглашусь. Это действительно сильная сторона. Но мир ящеров! Их цивилизация, запертая в горе, их способ сохранения памяти… Не кажется ли тебе, что этот концепт, при всей красоте, слишком… гуманен? Слишком понятен нам, людям? Где настоящая чуждость, непостижимость инопланетного разума? Мы снова получаем зеркало, в котором видим собственные страхи о вырождении и утрате культуры.

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (встаёт и начинает собирать тарелки): Зеркало, говоришь… А что, по‑твоему, в дальнем‑то углу прихожей висит? Там пыль‑то какая! И смотришься — и не узнаёшь себя. Вот и они, ящеры эти… они и есть наше отражение в кривом зеркале. Тоже в норе сидели, тоже деградировали. Тоже детей хотели спасти. Даже имя у них для ребёнка — Шушик — почти человеческое. Нет, это не «чужие». Это мы сами, да только в чешуе. И от этого ещё страшнее. Пойду щёткой пыль в прихожей смахну. А то, глядишь, и правда что‑нибудь нехорошее в углу проступит…

(Дарья Петровна выходит, причмокивая и качая головой. Из кухни тут же доносится грохот кастрюли — будни, прерванные разговором о далёком космосе, неумолимо возвращаются.)

НИМ (медленно закрывает блокнот): Что ж, Иро. Ты, как всегда, защищаешь книгу с жаром миссионера. Мои претензии к психологии персонажей, условности научной базы и некоторой вторичности концепта инопланетян остаются. Это крепкая, добрая старая школа, но не прорыв.

ИРО: А мне и не нужен прорыв! Мне нужно погружение. «Некто Нечто Ничто» — это не про технологии. Это про тишину. Про тишину космоса, прерываемую лишь треском связи. Про тишину ледяного города, в котором поют камни. Про тишину в собственной голове, когда понимаешь, что ты — последний и должен сделать выбор. Автор не стремится поразить воображение экшеном. Она его — замораживает. И в этой ледяной, прекрасной гробнице находит место для последнего, настоящего подвига. Не для галочки в отчёте. Не для спасения человечества. А для спасения одной‑единственной чужой души. Шушика. В этом — вся её мощь.

НИМ: Что ж, перемирие. С большими оговорками. Майя Караванова написала несовершенный, но честный и атмосферный роман‑напоминание. Напоминание о том, какой была — и какой могла бы снова быть — настоящая, «высокая» фантастика. Не бряцающая оружием, а задающая вопросы. И ответ на главный вопрос — «Кто мы такие, летящие в темноту?» — здесь звучит не из динамика корабля. Он доносится тихим эхом из поющего города, заваленного снегом, и из последнего взгляда того, кого мы решили назвать Некто, но кто оказался нашим братом по несчастью во Вселенной.

В дверь бесшумно входит Дарья Петровна. В руках она держит старый фотоаппарат с оторванным ремешком.

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА: Родимые… вы тут про тишину да про снег… А я на антресолях этот аппарат нашла. Такой же фотоаппарат у моего деда был. А под ним — фотокарточки пожелтевшие. И на одной фотке… трава. Просто зелёная трава, до горизонта. И небо синее, без всяких там облаков серых. Я и не помнила уже, что так бывает… Пахнет от неё, от карточки этой… пылью и чем‑то сладким. Как те яблоки, что в детстве у бабушки в саду были. Вы уж извините, я, пожалуй, её в рамку поставлю. На кухне. Чтобы помнить. Мало ли… вдруг и правда всё это когда‑нибудь кончится. И полетим мы куда‑нибудь… а там только снег, тишина да белые камни.

Она кладёт фотографию на полку рядом с книгой. Ним и Иро молча смотрят на жухлое изображение зелени, которое в мрачном кабинете кажется самым фантастическим и недостижимым артефактом из всех возможных. Тишина в комнате стала иной — не космической и ледяной, а плотной, земной, горькой и бесконечно грустной. Именно такой, какая бывает на покинутой планете, когда последний корабль уходит в чёрное небо, оставляя после себя лишь след на снегу да призрачную надежду, упакованную в три простых слова: Некто. Нечто. Ничто.