Рецензия на повесть «Уловки разума»

Кот Бегемот, восседая на трёх томах «Истории свечного заводика», не чинил примус. Он меланхолично натирал его бок тряпкой, смоченной в керосине. Внезапно откуда‑то сверху посыпались листки рукописи. Кот, схватив один из листков, заорал: «Караул! У нас в доме нечистая сила!»

На листке виднелась надпись: «Уловки разума». Кот промокнул лоб тряпкой, отодвинул в сторону примус и, достав из жилетного кармана воображаемый пенсне, водрузил его на нос.

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот — древнее и неприкосновенное животное. А мне под лапу летит такое… вот этакое! Со мной едва истерика не сделалась! Ну не могу не отреагировать — характер не позволяет.

С первой же страницы, сударь, у вас абсурд! Герой бежит, сердце колотится, и автор комментирует: „Стремление скрыться — это всегда стресс, а на стресс все реагируют по‑разному“. Позвольте, так дело не пойдёт! Зачем мне, читателю, это эссе? Читатель должен бежать вместе с героем, а не размышлять о классификации его аффекта!

А можно же было вот как написать:

„Озираясь по сторонам, он бежал, и казалось, сердце сейчас проломит рёбра. В ушах стоял звон, а за спиной, в тесной темноте переулка, он кожей чувствовал их присутствие — холодное и настойчивое. Он не думал. Просто бежал“.

Видите? Не рассказывать о страхе, а показать его через дыхание, звон в ушах, ощущение спиной. Прошу меня не учить — сиживал в шкуре затравленного, не беспокойтесь, сиживал!

Теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь!

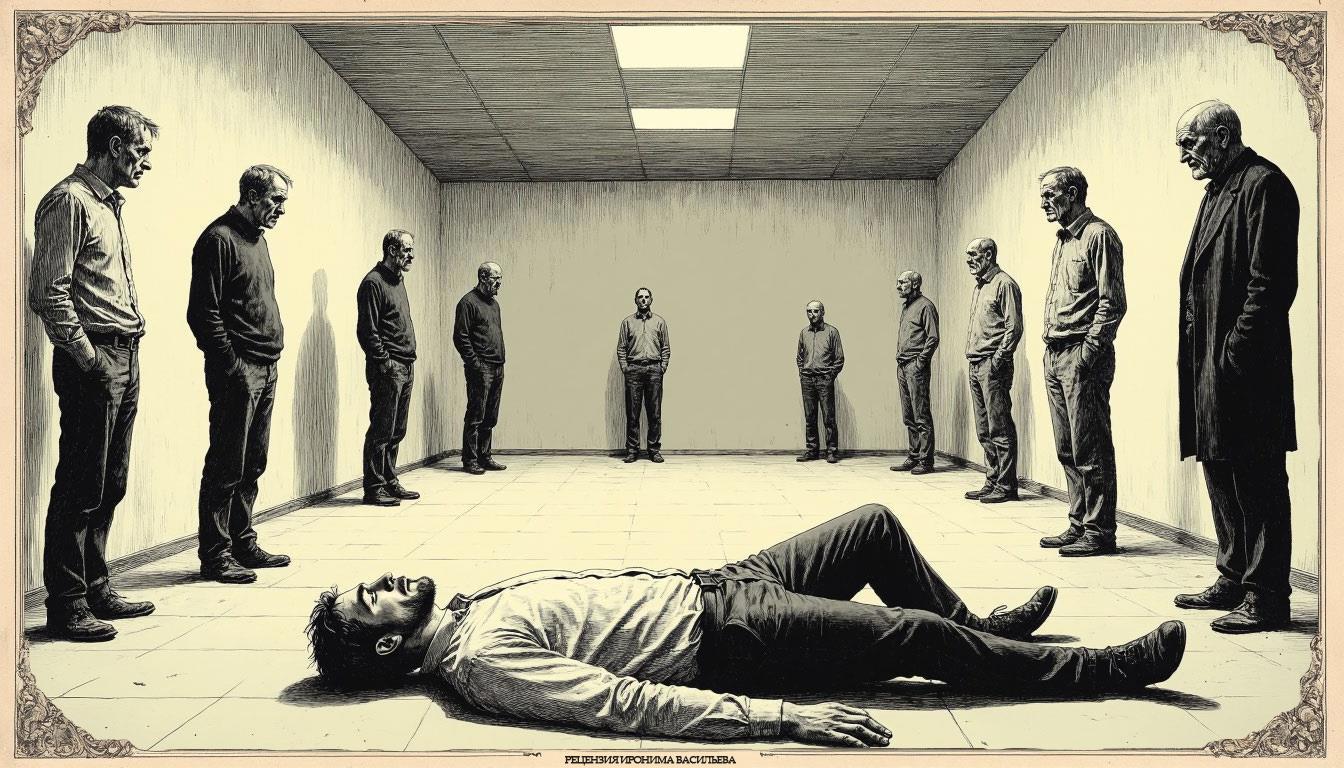

Дальше — кошмар с двойниками. Идея — что надо! Но исполнение… „Видеть себя оказалось страшнее всего… человек в ужасе схватил ведро… призраки стояли вокруг…“. И всё? „Стояли“? Это не описание, это констатация. Ужас — он в мелочах. Надо было дать эти мелочи:

„…И в ужасе, уже не соображая, он схватил первое, что попалось — мусорное ведро. Швырнул в запотевшее окно. Стекло брызнуло осколками с сухим хрустом. Вылезая в зияющий пролом, он до крови изранил ладони и предплечья о торчащие из рамы осколки. Рухнул на землю, отдышался, поднял голову. Они окружили его. Десятки лиц. И в прыще на щеке одного, и в старческом подрагивании века другого, и в кривой усмешке третьего — с тошнотворной ясностью он узнавал себя. Своё лицо, но обезображенное болезнями, возрастами и гримасами, которых на себе никогда не носил. Все молчали. Все смотрели“.

Вот тогда — да. Тогда мурашки. А „призраки стояли“ — это ни о чём.

А фраза „разрежённая вода“ — это и вовсе ляпсус. Я, как существо, искушённое в жидкостях (от коньяка до, простите, керосина), заявляю: вода не бывает разрежённой. Это нонсенс, как „сухая сырость“. Попахивает желанием блеснуть словечком. Скажите „редкая, невесомая морось“ или „такой густой туман, что кажется, пьёшь его, а не дышишь“ — и будет и точно, и образно.

(Кот снял пенсне, задумчиво почистил его лапой и снова водрузил на нос.)

Но — и вот здесь я буду откровенен — ядро‑то у вас, милостивый государь, крепкое, первосортное! Ваш Аристарх — это не банальный злодей. Он — диагност человеческой слабости. Он предлагает не адское пламя, а именно то, чего не хватает уставшему Олегу Сергеевичу: покой, достоинство, красоту вещей, тишину. Он говорит на языке понятном — языке договоров и выгодных предложений. „Вот вам квартира. Вот договор. Рубль в месяц“. Это прекрасно, потому что узнаваемо. Это страшно, потому что каждый в своей коммунальной тоске хочет такого Аристарха.

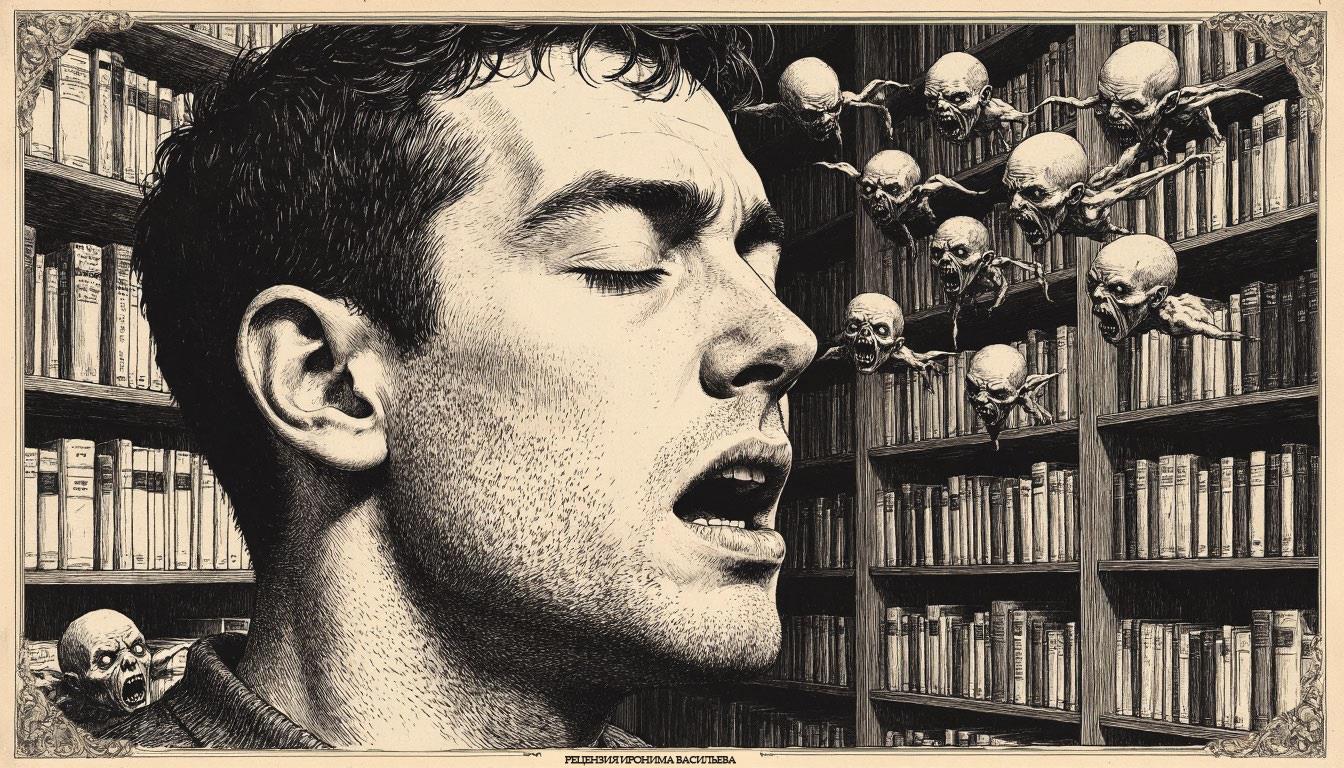

Беда в том, что, построив эту изящную ловушку, вы тут же начали демонстрировать её механизм. Зачем вводить психиатра Репчинского, который вместо того, чтобы вести приём, читает трактат? Цитирую:

„Генератором внутренней речи служит правое полушарие мозга, а приёмником — левое. Такая модель психики называется „двухпалатной“…“

Это ошибка. Вы останавливаете действие и объясняете магию. А магия от объяснений умирает. Это же двухлапие мозга! Страх „советчиков“ — в их неопределённости, в том, что они — как твоя же, но чужая мысль. Препарируя их, вы превращаете призрака в анатомический атлас.

Вот как могло быть. Не лекция, а сеанс:

— Они… не говорят, — Олег сжимает виски. — Это как мысль в голове. Только… не моя. Вчера шёл и подумал: „А свернуть бы шею этому соседскому коту. Он всё время орёт“. И я даже почувствовал, как его хребет хрустит под пальцами…

Репчинский не шелохнулся. Только перо в его руке замерло.

— Часто приходят такие… мысли?

— Когда я на пределе. Тогда они… советуют. Как решить проблему. Наверняка.

— И как? — голос врача стал тише и суше.

— Аристарх говорил… что дети — чистый резонатор. Для них. И вчера Лёнчик плакал… — Олег вдруг замолкает, глаза его полны ужаса. — Я ничего не сделал. Это просто… мысль.

— Просто мысль, — повторил Репчинский, и в его взгляде было не сочувствие врача, а ледяное, профессиональное узнавание. — А они… они когда‑нибудь советовали вам что‑то сделать… со мной?

Вот где саспенс. А не в лекции о двухпалатном уме. (С „двухлапым“ — это я, конечно, погорячился, извините.)

(Бегемот откидывается на стопку книг, его голос становится приглушённым, почти заговорщицким.)

И вот что парадоксально… Самый сильный удар вы наносите в самом конце. Когда уже, кажется, всё кончилось. История Олега завершается не громким крахом, а тихим, окончательным растворением. Реальность не рушится с грохотом — она просто гаснет, как мой примус, и её место занимает один‑единственный, вечный образ пустоты. Это сделано почти без слов, одной чистой картинкой. И это — ваша победа. Вы перестали рассказывать и начали показывать.

А потом — финальный штрих, который я изначально перехвалил. Да, он силён. Но не пафосной „гениальностью“, а своей будничностью. История становится сплетнёй. А потом в этой сплетне появляется… новый персонаж. И спрашивает не „где тут вход в преисподнюю?“, а самое обыденное: „Где мы можем побеседовать?“

В этом „можем побеседовать“ — вся суть. Ни угрозы, ни тайны. Вежливая, деловая готовность к диалогу. Как будто речь идёт не о похищении души, а о заключении договора аренды. Это и есть самый страшный вывод вашей повести: зло — не аномалия. Оно — часть системы. Оно работает по правилам, вежливо, эффективно и безлико. После этого любая лекция о природе зла кажется детской болтовнёй.

Ваша повесть — как мой примус. Искра идеи (Аристарх, „советчики“, финал) — яркая и живая. Но подача топлива (язык, объяснения, некоторые описания) — неровная, то густо, то пусто. Читатель то проваливается в ваш мир с головой, то спотыкается о фразу вроде „разрежённая вода“ или о целую главу‑лекцию.

Мой совет, как старого практика в делах иллюзий и морока: уберите лишние объяснения. Доверьтесь своей интуиции в сценах ужаса и силе молчаливого показа. Ваши лучшие моменты — когда вы не говорите, а внушаете.

А мне, кажется, пора. Этот примус так и не работает. И, как говорится, единственное, что может спасти кота, обременённого литературной критикой, — это глоток… ну, скажем, простой воды. Не разрежённой. Обыкновенной. А лучше — чистого и незамутнённого спирта.

(Кот Бегемот с достоинством снял пенсне, сунул его в несуществующий карман, вздохнул и, махнув лапой на примус, медленно растворился в воздухе, оставив после себя лёгкий запах керосина и чувство не до конца высказанной, но важной мысли.)