Рецензия на повесть «Слепые птицы»

И снова здравствуйте, друзья!

Сегодня мы с моим другом, знаменитым сыщиком Шерлоком Холмсом, устроившись в уютных креслах у своего старого камина на Бейкер‑стрит, 221‑б, выпьем по бокалу хереса и обсудим одну книгу, которую недавно прочли. Это повесть «Слепые птицы», написанная Алёной Моденской. Дело представляется мне чрезвычайно любопытным, но, как водится, мы смотрим на него с разных сторон.

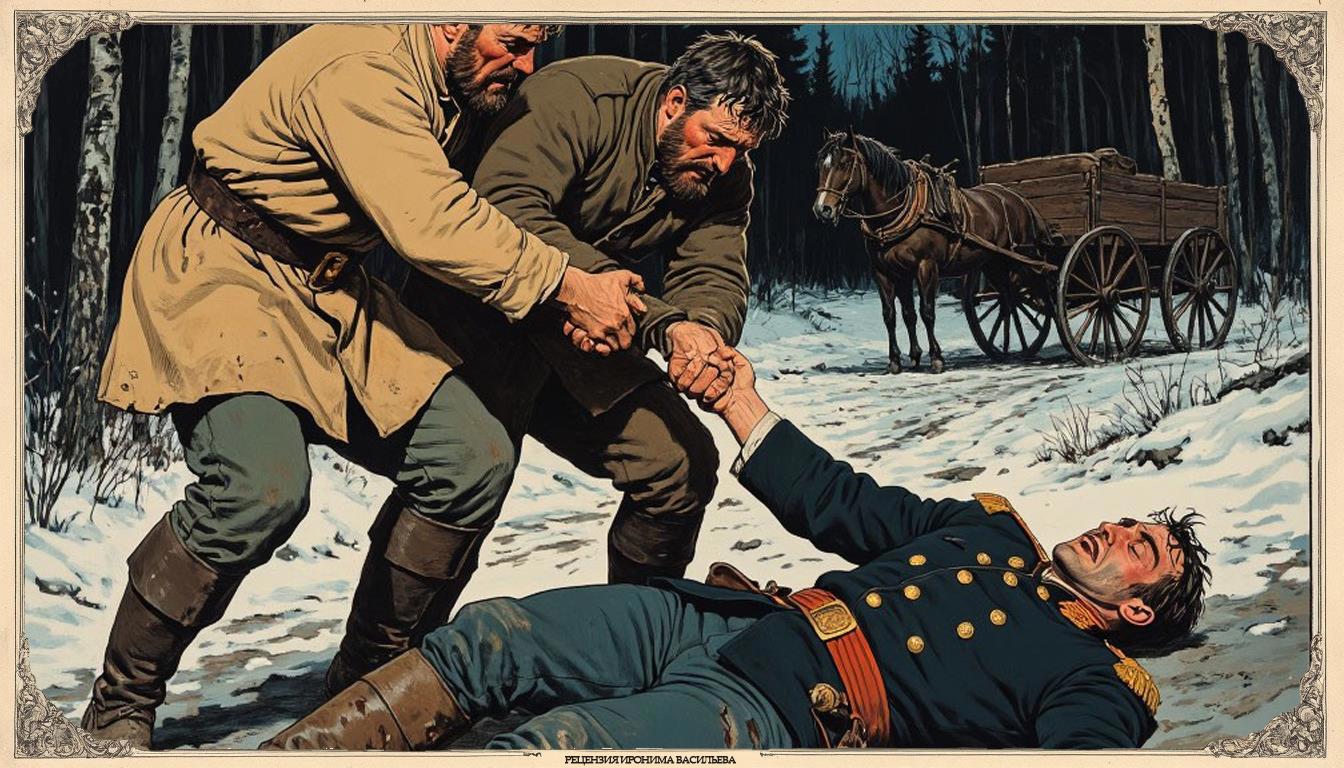

Ватсон: Дорогой Холмс, должен признаться, эта история произвела на меня сильнейшее впечатление! С первых же страниц ты ощущаешь этот промозглый холод, эту гнетущую атмосферу грозы над Пустошью. Чувствуешь кожей, как поручик Новиков, этот несчастный служака, забредает в гиблое место, где «нечисть хороводы водит». Это же чистый готический ужас, мастерски переданный!

Ватсон: Дорогой Холмс, должен признаться, эта история произвела на меня сильнейшее впечатление! С первых же страниц ты ощущаешь этот промозглый холод, эту гнетущую атмосферу грозы над Пустошью. Чувствуешь кожей, как поручик Новиков, этот несчастный служака, забредает в гиблое место, где «нечисть хороводы водит». Это же чистый готический ужас, мастерски переданный!

Холмс: (не отрывая взгляда от языков пламени в камине). Готический ужас, говорите? Любопытно. Я же наблюдаю иное. Я вижу тщательно выстроенный механизм разочарования в самом этом ужасе. Автор начинает с готовых штампов — гроза, Мёртвый лес, слухи о ведьме — лишь для того, чтобы методично их свести на нет. Это не история о сверхъестественном, Ватсон. Это история о социальной патологии, замаскированной под мистику.

Ватсон: Но атмосфера‑то создана блестяще! Описание грозы, когда «глухой перестук копыт… утонул в размашистом клокотании грома» — я буквально слышал этот гул и чувствовал порывы влажного ветра на своём лице! А образ Чёрной баронессы? Я ожидал увидеть зловещую колдунью, а встретил… усталую, умную женщину, которая единственная сохраняет рассудок. Это же прекрасный поворот!

Холмс: Поворот, безусловно, логичный. Более того, неизбежный. Автор ведёт читателя от коллективного безумия к единственному источнику здравого смысла. Обратите внимание на её первую реплику при виде подозреваемого: «Вряд ли… Как он с такой рукой мог всё это натворить». Это не интуиция, Ватсон. Это вывод, основанный на элементарном наблюдении за физическим состоянием человека. Факты против предрассудков — вот ось, вокруг которой вращается весь сюжет.

Холмс: Поворот, безусловно, логичный. Более того, неизбежный. Автор ведёт читателя от коллективного безумия к единственному источнику здравого смысла. Обратите внимание на её первую реплику при виде подозреваемого: «Вряд ли… Как он с такой рукой мог всё это натворить». Это не интуиция, Ватсон. Это вывод, основанный на элементарном наблюдении за физическим состоянием человека. Факты против предрассудков — вот ось, вокруг которой вращается весь сюжет.

Ватсон: Ты всегда сводишь всё к холодной логике, Холмс! А как же душа истории? Эти несчастные слепые птицы! Этот символ просто преследует меня. Маленькая серая пташка, которая «бессмысленно шныряла в воздухе», а потом Новикову приходится… (вздыхает) Словно сама невинность была искалечена в этом мире. И осознание, что птиц этих кто‑то берёт из клеток, где они ждали Благовещения… Это же чудовищный цинизм!

Холмс: Цинизм — да. Но и ключ. Птица — не просто «символ». Это материальная улика. Она связывает ритуальную жестокость с конкретным местом — усадьбой. Ослепление — это не колдовство, а практическая мера, чтобы лишить потенциального свидетеля возможности «напеть» правды, как считает убийца. Автор заменяет магический символизм психопатологической логикой. Что, надо признать, куда более убедительно и страшно.

Ватсон: Страшно — это точно! Но не из‑за психопатологии, а из‑за той абсолютной, ледяной безысходности, что сквозит в каждом диалоге. Эти люди в глуши брошены на произвол судьбы. Им не доехать ни до закона, ни до справедливости. И когда толпа уже готова совершить самосуд у старого дуба… у меня сердце сжалось! Это же настоящая трагедия!

Холмс: Трагедия социального устройства, а не личности. И здесь, мой дорогой Ватсон, я вынужден указать на некоторую механистичность конструкции. Автор столь увлечённо демонтирует миф о внешнем зле, что порой делает своих «внутренних» злодеев несколько схематичными носителями социальных язв. Их мотивация, особенно на финальном витке, рискует превратиться из глубоко личной драмы в иллюстрацию к тезису. Недостаточно показать, что человека довели до предела. Надо заставить читателя безоговорочно поверить в необратимость этого конкретного пути для этой конкретной души.

Ватсон: Позволь, но разве жена доктора — не живой характер? Её исцарапанные руки, её тихая ярость, её надломленность? Когда она говорит: «Я! Я их уморила, а теперь и мою девочку Бог прибрал!» — разве это не крик совершенно реального страдания?

Холмс: Крик — да. Но предшествующая ему череда поступков могла бы быть прописана с большей психологической глубиной. Мы слишком поздно получаем доступ к её внутреннему миру. Большую часть пути она — тень, объект подозрений или сочувствия. А для такого финала тень должна была накапливать объём с каждой главой, каждым случайным взглядом, каждым намёком в диалоге. Автор мастерски работает с атмосферой места, но чуть менее уверенно — с атмосферой неозвученных мыслей второстепенных персонажей. Возьмите того же Мартына. Он — воплощение «народной воли», грубой и непосредственной. Но что движет им лично? Жажда порядка? Страх? Личная обида? Его характер остаётся функциональным, как отмычка. Это не порок, Ватсон, но заметный шов в ткани повествования.

Холмс: Крик — да. Но предшествующая ему череда поступков могла бы быть прописана с большей психологической глубиной. Мы слишком поздно получаем доступ к её внутреннему миру. Большую часть пути она — тень, объект подозрений или сочувствия. А для такого финала тень должна была накапливать объём с каждой главой, каждым случайным взглядом, каждым намёком в диалоге. Автор мастерски работает с атмосферой места, но чуть менее уверенно — с атмосферой неозвученных мыслей второстепенных персонажей. Возьмите того же Мартына. Он — воплощение «народной воли», грубой и непосредственной. Но что движет им лично? Жажда порядка? Страх? Личная обида? Его характер остаётся функциональным, как отмычка. Это не порок, Ватсон, но заметный шов в ткани повествования.

Ватсон: Ох, Холмс, ты снова разбираешь всё на винтики! А я вот вижу в этом силу! Мартын — он как часть того самого пейзажа, сурового и необъяснимого. Его мотивы — мотивы толпы. И разве финал не блестящ? Эта ледяная справедливость, когда истина открывается, но не приносит облегчения. Никакого ложного утешения! Просто тяжёлое, некрасивое знание о том, как всё было на самом деле. И ты уносишь это знание с собой, закрывая книгу.

Холмс: В этом я, пожалуй, соглашусь. Что до финала… Да, он последователен и лишён слащавости. Но в своём стремлении избежать мелодрамы автор порой впадает в другую крайность — излишнюю сжатость, почти телеграфный стиль в ключевых психологических моментах. Сцена последнего объяснения между главными антагонистами могла бы быть не обменом репликами, а настоящей дуэлью мировоззрений. Вместо этого мы получаем скорее констатацию. Это вопрос темпа и баланса, Ватсон. Иногда стоит замедлить шаг, даже в самом стремительном расследовании.

Ватсон: Замедлить шаг? Да вся книга — это и есть замедленный шаг! Это же не детектив в твоём понимании, с погонями, перестрелками и построением логических выводов с помощью дедуктивного метода. Это медленное, неотвратимое погружение в трясину. И разгадка здесь — не «Ага!», а горькое «Да как же так…». Мне кажется, автор как раз отлично передала это ощущение. Все улики, все эти «пояски и крестики» — они ведут не к триумфу сыщика, а к бездне человеческого падения. И Новиков не становится героем. Он просто выживает и уезжает, навсегда травмированный увиденным. Разве это не гениально?

Ватсон: Замедлить шаг? Да вся книга — это и есть замедленный шаг! Это же не детектив в твоём понимании, с погонями, перестрелками и построением логических выводов с помощью дедуктивного метода. Это медленное, неотвратимое погружение в трясину. И разгадка здесь — не «Ага!», а горькое «Да как же так…». Мне кажется, автор как раз отлично передала это ощущение. Все улики, все эти «пояски и крестики» — они ведут не к триумфу сыщика, а к бездне человеческого падения. И Новиков не становится героем. Он просто выживает и уезжает, навсегда травмированный увиденным. Разве это не гениально?

Холмс: «Гениально» — сильное слово, Ватсон. Скажем так: это грамотно и смело. Автор берёт формулу исторического детектива и использует её не для развлечения, а для социально‑психологической вскрытия. Это достойно уважения. Однако смелость замысла должна быть подкреплена безупречностью исполнения в каждой детали. И здесь я возвращаюсь к языку. Встречаются фразы вроде: «Новиков ещё долго брёл по дорожке, но наконец деревья стали редеть». Для кульминационного момента напряжения — это слишком пассивная конструкция. Она не передаёт ни усталости, ни отчаяния, ни облегчения — лишь констатирует факт. Язык должен быть не фоном, Ватсон, а главным инструментом лепки характера и настроения.

Ватсон: Ну, положим, я не заметил этих шероховатостей! Я был слишком поглощён самим миром. Атмосфера — вот что главное! Эта хлюпающая под ногами грязь, скрип сосен, запах крови и трав в бане… Автор заставил меня почувствовать этот мир. И баронесса… Боже, какой образ! Это же лучшая часть книги. Женщина, которую объявляют ведьмой за то, что она умна, независима и занимается «неженским» делом — врачеванием. Она не борется с предрассудками, она просто живёт вопреки им, и в этом её сила. Её фраза: «Сама бы с него шкуру спустила» — звучит не как кровожадность, а как последняя мера отчаяния того, кто остался один на один со злом.

Холмс: Согласен. Евдокия Шварцстрем — несомненная удача. Это сложный, многогранный характер, выписанный с холодной симпатией. В её образе автор искусно сочетает рациональность, присущую, скажем так, нашему брату‑сыщику, с глубоко спрятанной, но живой человечностью. Она разгадывает преступление не только как головоломку, но и как личную трагедию, в которую вовлечена. Это придаёт ей вес и убедительность.

Холмс: Согласен. Евдокия Шварцстрем — несомненная удача. Это сложный, многогранный характер, выписанный с холодной симпатией. В её образе автор искусно сочетает рациональность, присущую, скажем так, нашему брату‑сыщику, с глубоко спрятанной, но живой человечностью. Она разгадывает преступление не только как головоломку, но и как личную трагедию, в которую вовлечена. Это придаёт ей вес и убедительность.

Ватсон: Вот видишь! И после всего этого ты можешь сказать, что книга не гениальна? Она заставляет думать, чувствовать, спорить — как мы с тобой сейчас! Она не даёт ответов, а ставит мучительные вопросы о природе зла, о справедливости, о цене молчания. Разве не в этом задача настоящей литературы?

Холмс: Задача литературы, мой дорогой друг, — вопрос философский, и мы с вами едва ли решим его у этого камина. Задача же конкретного произведения, с аналитической точки зрения, — достичь поставленной цели наиболее эффективными художественными средствами. Цель «Слепых птиц» — исследовать, как социальное зло маскируется под мистическое, и как личная травма порождает чудовищную месть. И это автору, Алёне Моденской, безусловно, удаётся. Хотя и достигается ценой некоторой схематичности второстепенных персонажей и периодических провалов в языковую иллюстративность там, где требуется полное погружение.

Ватсон: И всё же, Холмс, признай — это стоящая работа! Сильная, необычная, запоминающаяся.

Холмс: Признаю. Это определённо серьёзная, амбициозная повесть, демонстрирующая авторский потенциал, который, будем надеяться, в будущем отшлифует своё мастерство до алмазного блеска. Она оставляет после себя не столько ответы, как вы верно заметили, Ватсон, сколько волнующие душу вопросы. А это, пожалуй, и есть признак произведения, претендующего на нечто большее, чем просто «детективчик на час».

Ватсон: Ну, вот и славно! А теперь, дорогой Холмс, как насчёт того, чтобы отвлечься от критики и просто помолчать у огня?

Холмс (прикуривая трубку): Разумное предложение, Ватсон. Иногда тишина после прочтения говорит о книге больше, чем любые наши споры.

На этом, друзья, наш сегодняшний диалог у камина подошёл к концу. Как видите, даже два таких разных взгляда, как аналитический ум Шерлока Холмса и чуткое сердце доктора Ватсона, сошлись в одном: «Слепые птицы» — это произведение, которое не оставляет равнодушным и даёт пищу для долгих размышлений.

На этом, друзья, наш сегодняшний диалог у камина подошёл к концу. Как видите, даже два таких разных взгляда, как аналитический ум Шерлока Холмса и чуткое сердце доктора Ватсона, сошлись в одном: «Слепые птицы» — это произведение, которое не оставляет равнодушным и даёт пищу для долгих размышлений.

Рекомендовать ли её? Безусловно — если вы готовы к непростому, но глубокому путешествию в самые тёмные уголки человеческой природы, прикрытые туманом мифов и предрассудков.