Рецензия на повесть «Из воспоминаний доктора Уотсона»

И снова здравствуйте, друзья!

Сегодня в нашей уютной гостиной на Бейкер‑стрит будет весьма любопытная дискуссия. Всё дело в одной повести, которая попала нам в руки. Я, как всегда, записываю свои заметки, а мой друг Шерлок Холмс, отложив скрипку, устроился в кресле с произведением, которое вызвало у нас… скажем так, оживлённый обмен мнениями.

Речь идёт о повести «Из воспоминаний доктора Уотсона», которая, как утверждается, одержала победу в конкурсе за лучшую стилизацию.

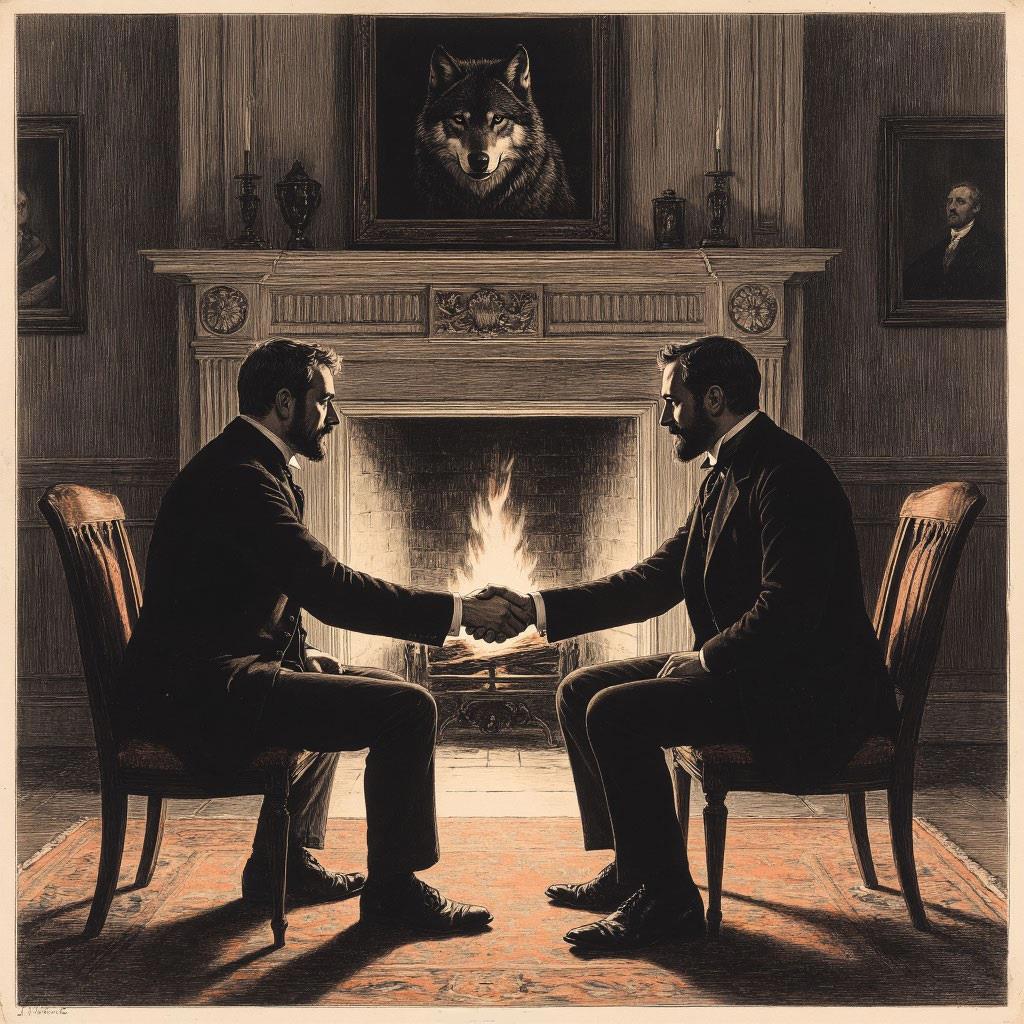

Ватсон: Дорогой Холмс, должен признаться, я прочёл эту повесть с огромным, почти личным интересом. Ведь повествование ведётся от моего имени! Автор, Ольга Кузьмина, предприняла смелейшую попытку — вплести в ткань наших с тобой приключений элемент сверхъестественного. Идея о том, что твоя невероятная проницательность, твоё почти животное чутьё могли иметь иную природу… Это завораживает! Чувствуешь себя немного иначе, когда читаешь, как некий вымышленный Уотсон размышляет: «Подозрения мои укрепились в то памятное утро, когда мне довелось первый раз сопровождать Холмса на место преступления… В такие моменты Холмс больше напоминал не собаку, а волка, выслеживающего добычу». Это придаёт нашим старым историям новый, тревожный оттенок.

Холмс:(неторопливо выпуская струйку дыма из трубки). Ватсон, Ватсон. Ваша вечная склонность к романтизации и принятию желаемого за действительное сыграла с вами шутку и на этот раз. Вы ухватились за атмосферу, за идею, совершенно игнорируя каркас, на который эта идея натянута. Автор заявляет о победе в стилизации, следовательно, это первое, что следует подвергнуть холодному анализу. И здесь мы сталкиваемся с вопиющей эклектикой.

Ватсон: Позволь с тобой не согласиться! Мне показалось, дух эпохи передан весьма достоверно. Описание моей службы в Индии, госпиталя, той злополучной ночи — «Ночь была тёплая, напоённая ароматами лесных цветов…» — всё это погружает в атмосферу. Да и наши с тобой диалоги вроде бы выдержаны в нужном тоне.

Холмс: Поверхностное сходство, друг мой, не более. Вы говорите о декорациях. Я же обращаю внимание на логику и язык. Автор пытается говорить устами викторианского джентльмена, но мыслит категориями века двадцатого, если не двадцать первого. Возьмём, к примеру, объяснения, которые даёт ваш литературный двойник со слов оборотня Стэплтона. Звучат рассуждения о «генах», о «гормонах», о «либидо» в духе Фрейда. Слышите ли вы, Ватсон, чтобы я или вы, или любой наш современник из научной среды рассуждали о наследственности в таких терминах? Это анахронизм. Явный и грубый.

Ватсон: Но, может быть, это допустимая вольность? Всё‑таки перед нами фэнтези…

Холмс:(категорично). Нет. Это фундаментальная ошибка. Если уж ты берёшься стилизовать повествование под конкретную эпоху, ты должен быть последователен. Ты не можешь в уста персонажа, расследующего преступления в Лондоне 1880‑х годов, вложить речь, насыщенную терминологией, которая не просто отсутствовала в лексиконе того времени, но и опирается на целые научные парадигмы, сформированные лишь в следующем столетии. Это разрушает иллюзию.

Рассуждать о «генах» (термин, который вошёл в обиход после 1909 года), «гормонах» (системное понятие, оформившееся около 1905 года) или о «либидо» как о движущей силе психики (концепция, популяризированная Фрейдом уже в XX веке) — это грубый анахронизм. Это всё равно что явиться на дуэль с револьвером, когда твой противник ещё только заряжает мушкет. Это не стилизация, Ватсон. Это механическое вкрапление чуждых концепций, которое выдаёт современный взгляд автора и рушит целостность картины. Непрофессионально.

Ватсон: Хорошо, допустим, с терминологией автор погорячился. Но сама интрига! Мысль о том, что ты, Холмс, мог быть одним из этих «изменяющихся»… Разве это не блестящая предпосылка для объяснения твоего характера? Твоей замкнутости, твоего неприятия женщин, даже твоего… твоего тяготения к сильным стимуляторам и мрачным размышлениям в периоды бездействия — всё это в повести сводится к некоей «подавленной природе».

Холмс: И в этом кроется вторая, ещё более серьёзная ошибка. Автор не создаёт убедительного мира, он его декларирует. Мне, как специалисту по логике, особенно режет слух непроработанность правил этого фэнтезийного сеттинга. Возьмём серебро. Установлено, что оно смертельно для оборотней, парализует их, не даёт крови свернуться. Однако тот же Стэплтон, будучи оборотнем, спокойно пользуется серебряными столовыми приборами. Где логика? Где инстинкт самосохранения? Это вопиющее нарушение внутренней согласованности.

Ватсон: Возможно, это была неосторожность с его стороны…

Холмс: Неосторожность? Дорогой Ватсон, это сюжетная дыра, в которую может провалиться целый экипаж. Далее. Вся эта могущественная организация «изменяющихся» с их Советом, агентами и глобальными планами. Она напоминает мне скорее отдел Скотленд‑Ярда или, чего хуже, шпионскую сеть из бульварных романов, но никак не тайное общество древних существ. Их действия нелогичны и зависят исключительно от потребностей сюжета.

Если они, как утверждается, столетиями контролируют ключевые позиции в науке, то возникает вопиющий вопрос: почему научно‑технический прогресс человечества, в котором они так глубоко укоренены, не опережает общеизвестные исторические рамки? Мы с вами живём в мире паровых машин и газового освещения, а не в мире, где, скажем, электричество или теория полётов были бы освоены на полвека раньше благодаря их скрытому влиянию. Их заявленное могущество остаётся декларацией, не находящей отражения в самой реальности повествования.

Более того, их действия нелогичны и зависят исключительно от потребностей сюжета. Они повсюду, но теряют ваш след в Европе. Они десятилетиями наблюдают за мной, но их верховный план «помощи» или контроля сводится к попытке свести меня с Ирэн Адлер — план, до смешного наивный и непрофессиональный для организации, претендующей на многовековую мудрость. Это не поведение тайного общества древних существ, Ватсон. Это механика бульварного романа, где могущество злодеев существует лишь до момента, когда оно должно быть побеждено героем.

Ватсон: Ты слишком строг. Мне, напротив, история с Мэри Морстен показалась очень человечной. Та боль, та растерянность, которые испытывает вымышленный Уотсон… Описание его состояния, когда «Мир вокруг меня рухнул со стеклянным звоном», а он, едва устояв на ногах, ушёл, чтобы рыдать в одиночку, — это же очень сильно! Это искренние, узнаваемые эмоции.

Холмс: Эмоции, не подкреплённые последовательной психологической мотивацией. Почему Мэри, существо иного вида, воспитанное в строгих правилах своей «стаи», внезапно нарушает все табу и влюбляется в человека? Потому что так нужно для сюжета. Почему вы, Ватсон, человек чести и долга, много лет скрываете от своего лучшего друга правду, которая напрямую касается его природы и безопасности? Вспомните дело Баскервилей: вы, подозревая причастность оборотней, действовали втайне, заказывали серебряную пулю, но не поделились ключевыми догадками. Почему? Потому что иначе повествование, построенное на тайне и недопонимании, рухнуло бы. Персонажи движимы не внутренними убеждениями, а необходимостью обслуживать заранее заданную концепцию. Это слабость.

Ватсон: Но разве сама концепция не заслуживает внимания? Объяснить твоё «воскрешение» у Рейхенбахского водопада через первую трансформацию — это же гениальный ход!

Холмс:(саркастически). О, да. Крайне «гениальный». Он основан на чудовищном стечении случайностей и полной бездеятельности той самой всемогущей организации. Позвольте мне восстановить логику, вернее, её отсутствие. Меня, человека, находящегося на грани первой трансформации, о котором так пекутся, отправляют на смертельную дуэль с Мориарти в полном одиночестве. Приставленная «охрана» теряет след. А затем, в момент смертельной опасности и высочайшего стресса, происходит чудо — трансформация, которая, по установленным же правилам, чревата безумием, если остаться в одиночестве. И что же? Я не только выживаю, но и успешно скрываюсь от лучших следопытов Европы, а потом три года путешествую по миру, движимый, простите, «обидой». Это не развязка, Ватсон. Это нагромождение невероятных совпадений, призванных заткнуть дыру в сюжете.

Ватсон: Ты анализируешь это как полицейский протокол! Это же литература. Здесь важны чувства, атмосфера, идея! Идея о том, что мы не одиноки в этом мире, что рядом существуют древние, почти забытые силы… Разве это не захватывает воображение?

Холмс: Воображение захватывает хорошо построенная история, где чудеса подчиняются внутренней логике. Здесь же логика принесена в жертву попытке поразить читателя неожиданностью. Самый яркий пример — финал. После трёх лет молчания и страданий вы, Ватсон, находитесь на грани. И в этот момент, когда психологическое напряжение достигло предела, автор вместо того, чтобы дать ему честное разрешение, прибегает к грубому приёму: я возвращаюсь внезапно и немотивированно, словно по мановению волшебной палочки, единственно чтобы мгновенно перечеркнуть трагедию и вернуть нас к статус‑кво. Вся накопленная боль растворяется в одной фразе: «Игра началась!». Это не развязка. Это сброс напряжения, как обрезание узла вместо того, чтобы его развязать. Это бегство от драмы, а не её кульминация.

Ватсон: Знаешь, Холмс, в твоих словах есть правда. Да, я как читатель ощущал некоторую… искусственность в мотивах героев. И стиль иногда спотыкался о современные словечки. Но, чёрт возьми, мне было интересно! Мне хотелось узнать, что будет дальше. Я сопереживал этому Уотсону, его одиночеству под грузом тайны. Возможно, автор и не достигла вершин стилизации, но она создала нечто увлекательное, что заставляет по‑новому взглянуть на наши старые дела.

Холмс: Увлекательное — возможно. Но заявленная «лучшая стилизация» — нет. Стилизация — это не только архаичные «сей» и «изволите». Это единство языка, мировоззрения, социального устройства. Автор же берёт внешний антураж, но наполняет его содержанием, совершенно ему не соответствующим. Вместо тщательно прописанного альтернативного мира мы получаем эклектичную конструкцию, где викторианские декорации соседствуют с психоанализом, а тайное общество оборотней управляется как современная корпорация. Это не целостное произведение. Это любопытный, но сырой и противоречивый эксперимент.

Ватсон: И что же, по‑твоему, эта повесть никуда не годится?

Холмс: Я бы сказал иначе. Она демонстрирует несомненную авторскую фантазию и смелость. Однако смелость — недостаточное условие для мастерства. Книга могла бы стать по‑настоящему сильной, если бы автор так же тщательно проработала внутренние законы своего мира, его историю, психологию не‑людей и, что самое главное, причинно‑следственные связи, как она проработала внешнее сходство с оригиналами Конан Дойла. Пока же это скорее многообещающий эскиз, нежели законченная картина.

Ватсон: Ну что ж… Возможно, ты и прав. Но всё равно, я рад, что прочёл её. Это дало пищу для ума и, прости за сентиментальность, для сердца. Автору есть куда расти, но начало положено интересное.

Холмс: С этим я соглашусь. Рост всегда начинается с попытки. И теперь, дорогой Ватсон, если вы закончили ваши литературные изыскания, мне кажется, я слышу шаги миссис Хадсон на лестнице. И, судя по скорости и лёгкому скрипу корзины, она несёт нечто гораздо более существенное для нашего с вами благополучия — свежие сдобные булочки к чаю. Предлагаю переключить наше внимание на этот неоспоримо приятный и логически завершённый факт.

Ватсон: Превосходная идея, Холмс! Превосходная.