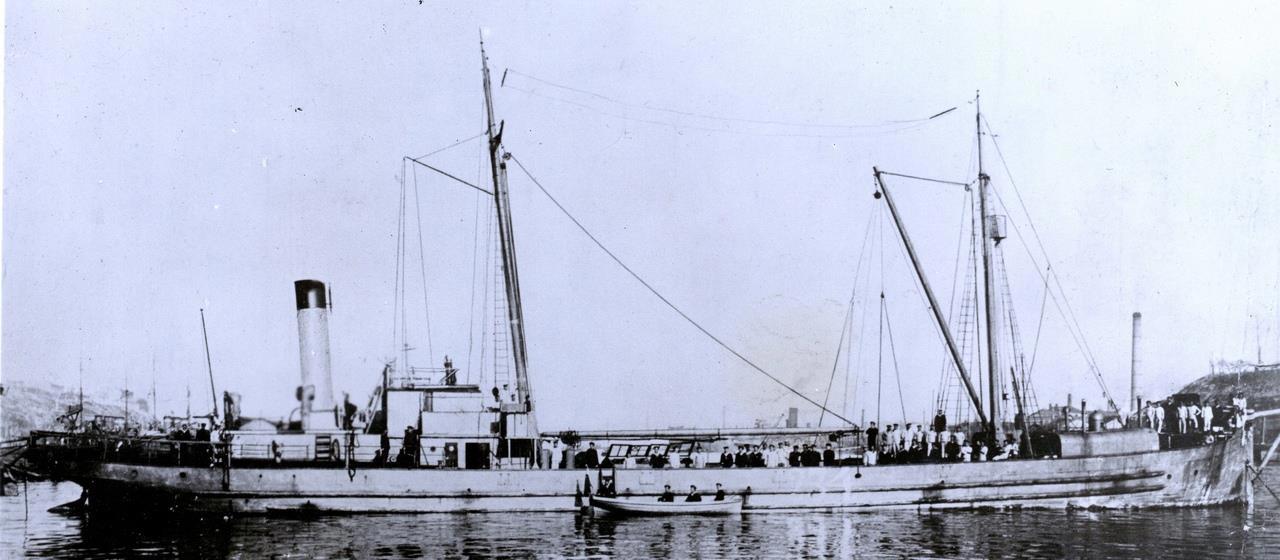

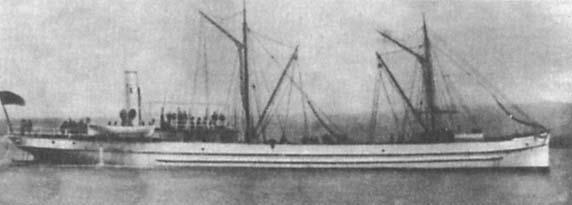

"Энрикетта". Типичная азовская железная двухвинтовая грузовая паровая шхуна.

"Энрикетта". Типичная азовская железная двухвинтовая грузовая паровая шхуна.

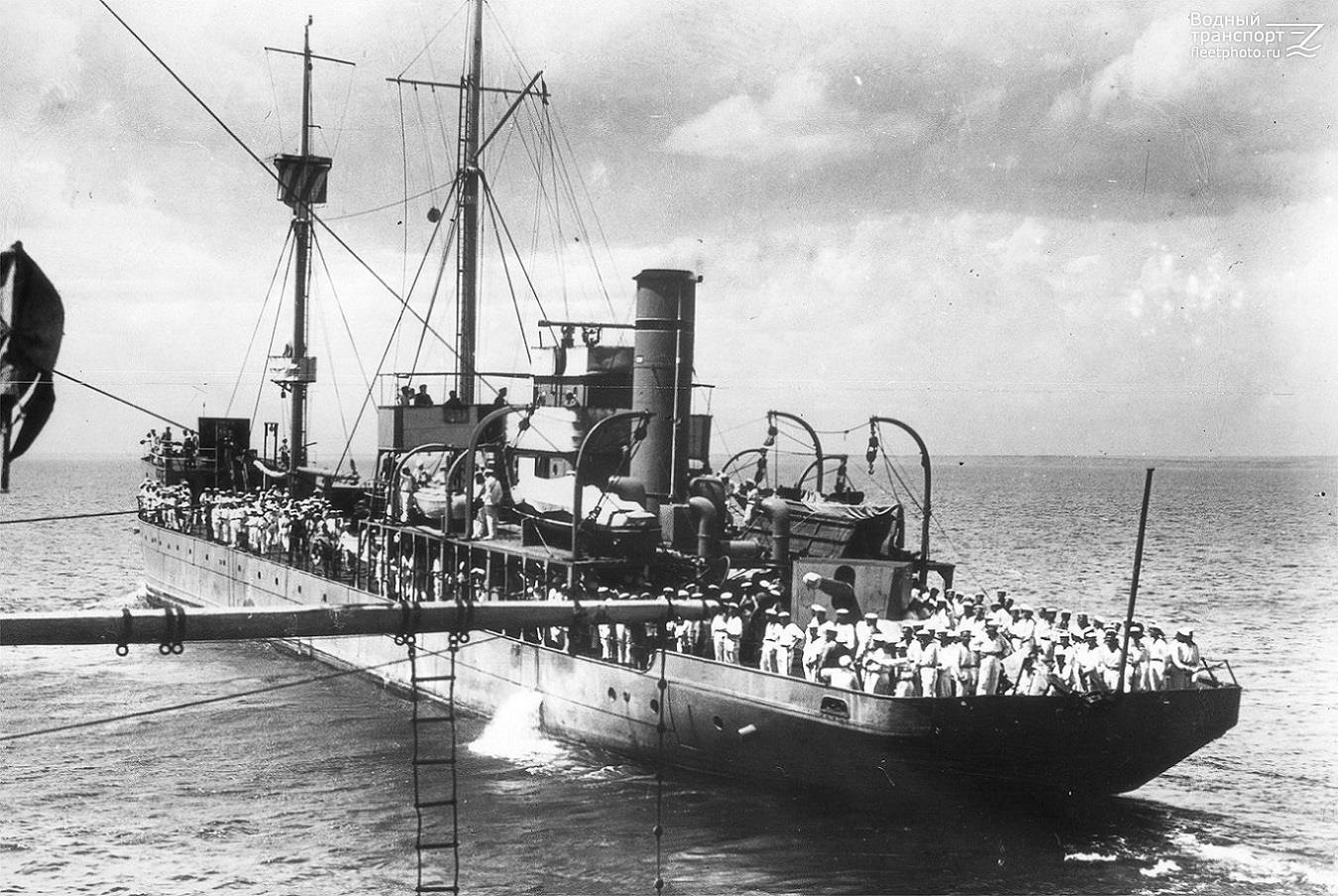

А вот тот самый "Елпидифор".

«Елпидифор» — паровая шхуна, построенная в Киле на немецкой верфи Howaldtswerke в 1905 году. Изначально принадлежала ростовскому купцу Елпидифору Парамонову, использовалась для перевозки зерна по мелководному Азовскому бассейну.

Некоторые характеристики шхуны:

- Корпус: стальной, ординарный.

- Размеры: 210,00 х 33,80 х 10,35 английских футов.

- Вместимость: полная — 671,85 брт, чистая — 393,04 нрт.

- Осадка: без груза — 5 1/2 футов, в полном грузу — 9 1/2 футов.

- Двигатель: две вертикальные паровые машины тройного расширения с приводом на два винта.

- Мощность: 600 индикаторных сил.

- Скорость: 10 миль в час.

- Грузоподъёмность: 55 000 пудов.

И снова тот самый "Елпидифор".

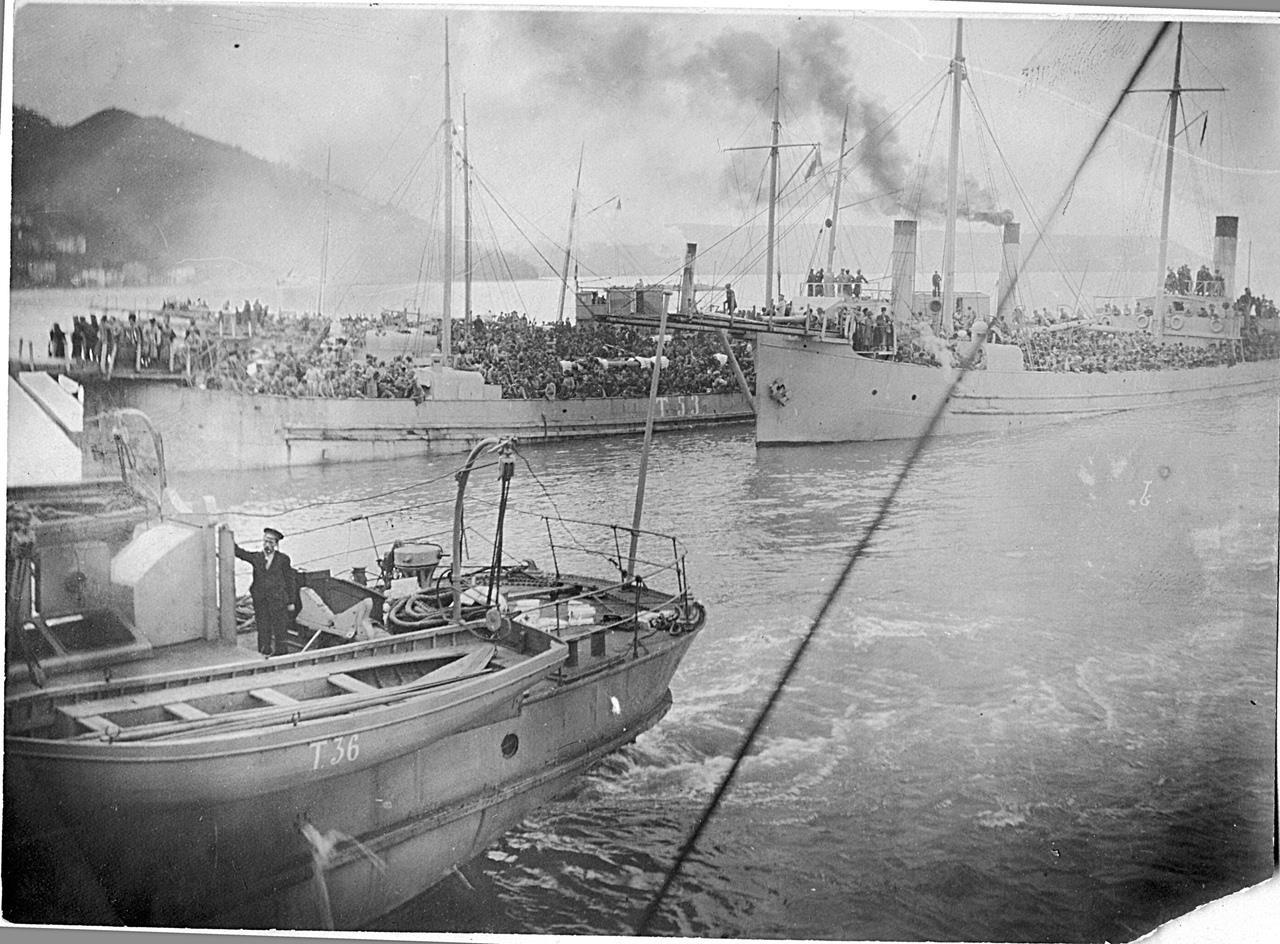

"Федор Феофани", "Мариэтта" и "Роза" высаживают десант.

Суда типа Эльпидифор, со всеми их разновидностями, представляли собою общеупотребительный тип каботажного судна торгового флота, целые флотилии которых, в виде траулеров и транспортов, служили для морских промыслов и прибрежных транспортных перевозок. Варьируя свои элементы и размеры, в зависимости от назначения и местных условий каботажа, суда этого типа получили самое широкое распространение всюду, где для надобности торговли являлась необходимость в судах сравнительно небольшого тоннажа, мелкосидящих, но с большой вместимостью и способностью быстро принимать и выбрасывать свои грузы. В России этот тип судна особенно привился на черноморских речных лиманах и в Азовском море в качестве паровой хлебной шаланды (местный термин) для подвоза зерна с рек, через мелководные бары, для перегрузки его на морские транспорты. В периоды прекращения хлебной кампании суда эти занимались каботажем по побережью обоих морей, доставляя всевозможные грузы как к железнодорожным пунктам, так и в мелкие порты.

Обычно суда этого типа обладали тоннажем от 500 до 1 200 т, с грузоподъемностью до 1 000–1 300 т. Их отличительным внешним признаком являлось расположение машины в кормовой части судна, вся же передняя часть, приблизительно на две трети длины, была занята вместительными трюмами, числом от двух до трех. Вследствие этого судно без груза сидело носом от 0 до 0,6–0,9 м, осадка же кормы была 1,5–2,4 м. Эта особенность, т. е. нолевая осадка носа, наделяла Эльпиднфоры неоценимым качеством и для мирного и для военного времени — работать без пристаней, прямо подходя к берегу, почти выскакивая на него и подавая груз на сушу, чем операция выгрузки упрощалась до минимума.

В военное время эта способность безболезненного выбрасывания на берег, даже на прибое, оказывала неоценимые услуги во время десантных операций, срочных выгрузок и т. п. Для скорейшего отхода от берега и для того, чтобы волна или прибой не поставили судна лагом, перед подходом к берету с кормы отдавался якорь, с помощью которого судно затем сходило на воду. Как только судно притыкалось к берегу, с носа, при по мощи носовой стрелы или брашпиля, спускались специально приспособленные сходни, по которым сходил десант или подавался весь наиболее портативный груз, в то время как бортовые стрелы начинали подавать из трюмов остальной более тяжелый груз на боты или баржи. Таким образом, длительные в обычных условиях процедуры выгрузок упрощались до минимума, сберегая и время и силы. 1000 человек высаживали за 15 минут.

Высадка десанта с помощью баржи.

В ходе ПМВ на базе этих шхун был разработан проект десантного корабля, рассчитанного на установку артиллерийского и минно-трального вооружения. Всего было заказано 20 таких кораблей.

ТТХ :

- водоизмещение:

- нормальное — 1050 тонн (проектное) / 1092,3 тонн (фактическое),

- полное — 1300 тонн,

- наибольшее— 2200 тонн;

- длина наибольшая: 74,68 метра;

- ширина наибольшая: 10,36 метра;

- осадка:

- носом — 1,22 метра,

- кормой — 2,44 метра.

Десантные пароходы имели двойное дно. Имелось электроснабжение всех корабельных помещений, а в рубке была установлена радиостанция. На палубе полубака в диаметральной плоскости устанавливался прожектор диаметром 60 см. Для того, чтобы на верхней палубе могли размещаться два гидросамолета или быстроходных катера, ограждение люков было усилено. Балластные цистерны позволяли менять дифферент, тем самым облегчая выход на берег. Высадка десанта и выгрузка техники (лошадей, артиллерийских орудий, передков, повозок и т. п.) осуществлялись через специальные открывающиеся лацпорты в носовой части полубака по выдвижным сходням, спуск-подъём которых осуществлялся с помощью специального бушприта.

Две паровые машины с двумя цилиндрическими огнетрубными котлами общей мощностью 676 л/с при 204 об/мин. Два гребных винта фиксированного шага. Скорость полным ходом составляла 11,2 узлов (выше проектной, которая составляла 10 узлов), экономическая — 6 узлов. Экономическим ходом пароходы могли преодолеть 970 миль, и 650 миль на 10 узлах.

В варианте минного заградителя судно было способно принять до 120 мин заграждения.

Экипаж в мирное время состоял из 25 человек, в военное время экипаж увеличивался до 60 человек.