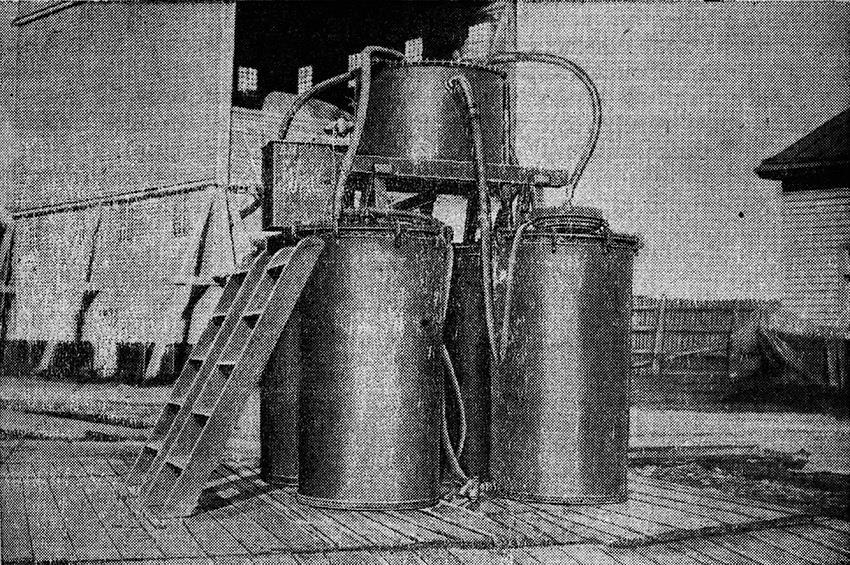

Газодобывающий аппарат в Воздухоплавательном парке.

Первоначально для наполнения аэростатов чаще всего использовался теплый воздух, который получали, просто разжигая и поддерживая пламя под нижним отверстием в оболочке шара. Позже вместо костра устанавливали и разжигали горелки. Постепенно наметился переход к водороду, получаемому из воды по принципу электролиза.

Методом проб и ошибок постепенно пришли к выводу, что для наполнения оболочек воздушных шаров и баллонов аэростатов лучше использовать не один какой-либо газ, а смесь следующего, считающегося оптимальным, состава: водород 50%, окись углерода 40%, углекислота 5%, азот 4,5%, кислород 0,5%.

Совершенствовалось получение водорода и его хранение. Первоначально аэростат наполнялся водородом прямо из бочки, где серная кислота, вступив в химическую реакцию, разъедала железную стружку. Обслуживали газодобывающую систему десятки рабочих, а наполнение оболочки аэростата длилось 1—2 дня.

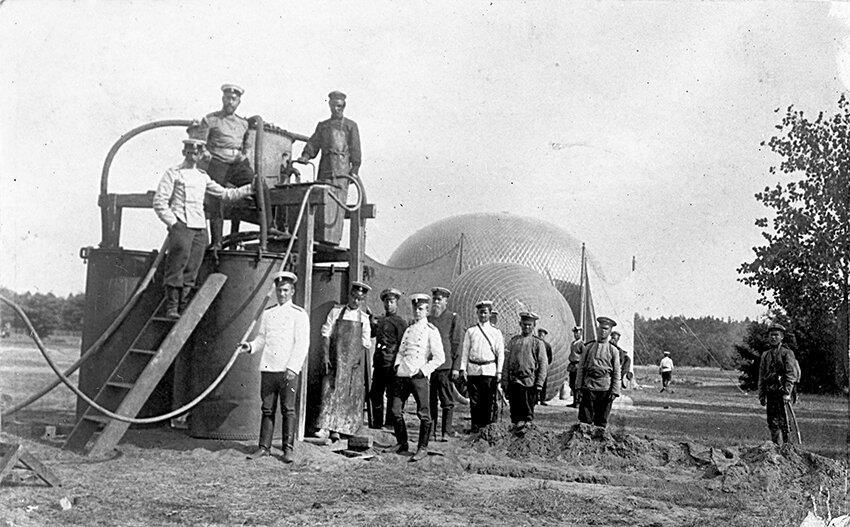

Помимо стационарных, использовались мобильные устройства для выработки газа. В России преобладали конструкции инженера Александра Елизаровича Гарута.

Решением проблем производством газа занимался и такой корифей химии, как Дмитрий Иванович Менделеев. Доставлялся газ к местам заправки в специальных емкостях: чаще всего это были алюминиевые баллоны, пригодные для транспортировки гужевым транспортом.

Газодобывающий аппарат А. Е. Гарута.

Военные воздухоплаватели перед газодобывательным аппаратом для воздушных шаров.

Процесс добывания газа двуколочными аппаратами для привязного разведывательного аэростата в сражении под Сандепу. 1905 год.

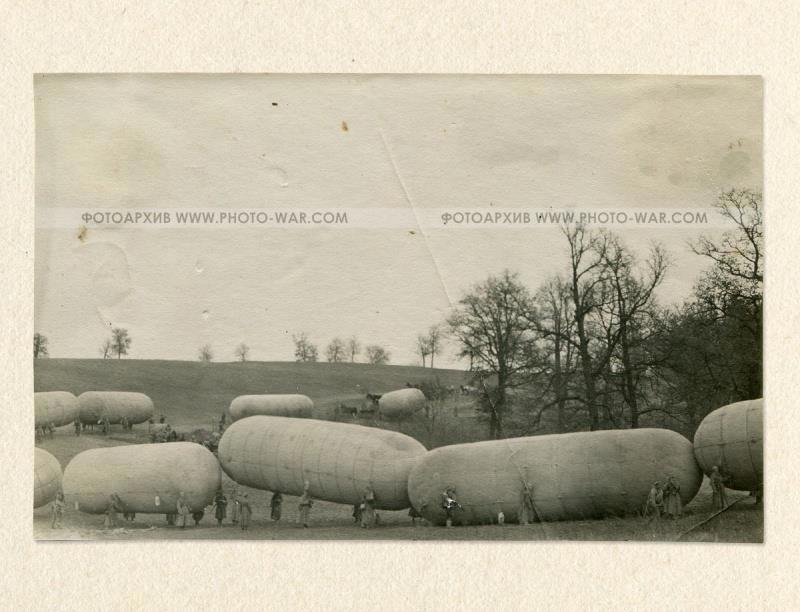

Алюминиевые баллоны для доставки газа.

Транспортировка заправленных водородом газгольдеров силами личного состава подразделения. Для переноски газгольдер снабжался веревочным такелажем, которму при необходимости крепились балластные мешки. Длина газгольдера составлял 13 метров, высота 3,65 метра, вес заправленного около 100 килограмм.