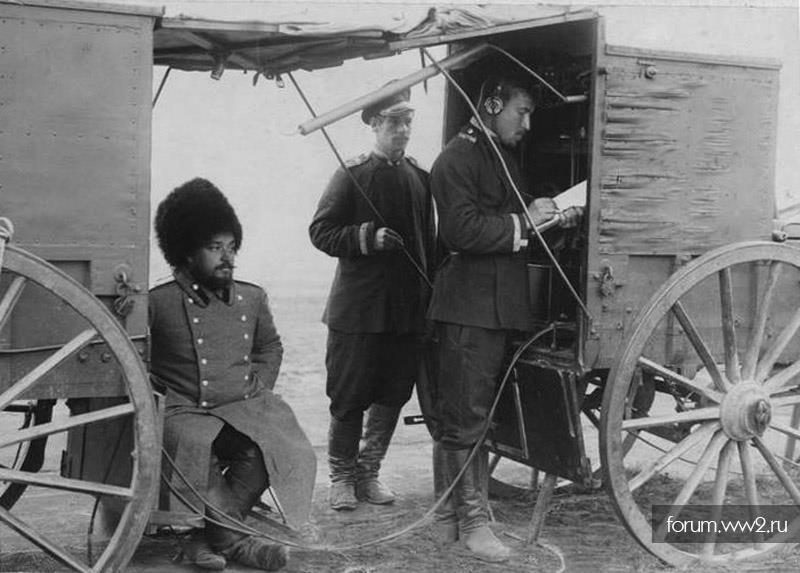

Полевая радиостанция. Русско-японская война.

Первым техническим подразделением связи была телеграфная рота, сформированная в сентябре 1851 года при управлении Петербургско-Московской железной дороги. Первый военный походный телеграф применялся в Крымской войне 1853-1856 годов. Военно-телеграфные подразделения связи использовались в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В 1884 году они были введены в армейские корпуса, а в 1894 году вместо них созданы военно-телеграфные роты.

Летом 1897 г. по поручению А. С. Попова, находившегося в это время в Нижнем Новгороде, его помощник П. Н. Рыбкин впервые осуществил радиосвязь между судами Балтийского флота – транспортом “Европа” и крейсером “Африка” на расстоянии около 5 километров. В 1899 г. они провели радиосвязь между гондолой воздушного шара и землей.

Применение радиосвязи в сухопутных войсках, как и в военно-морском флоте, началось по инициативе А.С. Попова. Под его руководством в Кронштадте из узлов, оставшихся от прежних опытов, были собраны две переносные радиостанции, которые в начале весны 1900-го года были испытаны на льду, вблизи кронштадтских укреплений. В период с 19 июля до 22 августа эти радиостанции были использованы на сборах 148-го Каспийского пехотного полка между Ораниенбаумом и Лугой для связи командира полка с подчиненными. С 1900 года радиосвязь стала интенсивно внедряться в армии. В 1902-1904 годах на крупных кораблях русского флота созданы команды радиосвязи.

С 1900 года радиосвязь стала интенсивно внедряться в армии. В 1902-1904 годах на крупных кораблях русского флота созданы команды радиосвязи.

В русско-японской войне 1904-1905 годов в действующей армии появились линейные части связи и подразделения радиосвязи, применялись проводной телеграф, радиотелеграф и телефон. Кстати, многие армии мира начали внедрять радиосвязь позже, используя опыт русской армии.

В русско-японской войне 1904-1905 годов в действующей армии появились линейные части связи и подразделения радиосвязи, применялись проводной телеграф, радиотелеграф и телефон. Кстати, многие армии мира начали внедрять радиосвязь позже, используя опыт русской армии.

Во время обороны Порт-Артура радиосвязь между кораблями поддерживалась с помощью аппаратуры конструкции А. С. Попова и фирмы “Телефункен”. До русско-японской войны основное радиооборудование флота производилось в Кронштадтской мастерской, изготовившей с 1900 по 1904 г. 54 радиостанции, а также поставлялось фирмой Дюкрете (с 1900 по 1904 г. от нее поступило 25 станций). Этими станциями оснащались корабли первой тихоокеанской эскадры, которые отдельными отрядами в течение 1900-1904 гг. уходили из состава Балтийского флота на Дальний Восток. По одной

станции было установлено во Владивостоке и в Порт-Артуре. Но дальность их действия (меньше 100 миль) была явно недостаточна для нужд флота.

В сухопутных войсках Дальневосточного театра военных действий радиосвязь начала использоваться только к концу войны. В мае 1905 г. в г. Годзядань прибыла 1-я Восточно-Сибирская “отдельная рота беспроволочного телеграфа” под командованием подполковника Д. С. Троицкого. По штату рота состояла из двух отделений, каждая из которых располагала тремя действующими и одной запасной радиостанциями. Транспортными средствами служили 14 инженерных и шесть интендантских двуколок. Радиостанции закупались у фирмы “Маркони”. Кроме того, в Военной электротехнической школе капитан И. А. Леонтьев и штабс-капитан Д. М. Сокольцев разработали отечественную “полевую радиостанцию образца 1905 г.”, как она называлась.

Военные связисты обеспечивали командование устойчивой радиосвязью на расстояниях до 77 км, применяя различные способы ее организации. По первому способу связь поддерживалась только между двумя штабами. Такой способ впоследствии стал называться организацией связи “по направлению”, второй способ – связь между несколькими штабами – получил название организация связи “по радиосети”.

В процессе эксплуатации радиостанций были определены следующие их технические характеристики:

- дальность связи – 75-100 км, а с антенной, поднятой на воздушном змее, – до 140 км;

- пропускная способность радиолиний в сутки – до 2100 слов;

- скорость передачи достигала четырех слов в минуту;

- объем одной депеши – около 200 слов;- надежность работы радиолинии позволяла передавать любые радиограммы, в том числе шифрованные.

Полевая радиостанция.

Полевая радиостанция.

Динамо-машина.

Искровой передатчик.

Первыми были искровые передатчики. Принцип действия был незамысловатым. В контуре возникали искры, от действия радиоключа, и от этого появлялись колебания, то есть волны. Поэтому подобные аппараты стали называть искровыми передатчиками. Недостаток, приемник мог ловить фактически только одну радиостанцию, впрочем, сигнал занимал почти всю шкалу настройки. Аппараты были простыми, но весьма энергоемкими и ненадежными.

При каждом разрыве цепи высокого напряжения раздавался очень громкий звук, утверждают, что напоминал пушечный выстрел, который было слышно за три километра. Чтобы сохранить в тайне радиодепеши, ведь звук работы радиоключа было не утаить, пришлось разрабатывать специальный шифр.