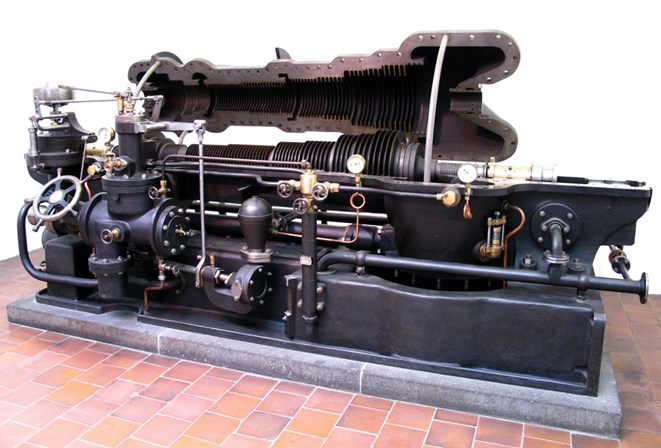

Паровая турбина Парсонса.

В 1884 г. англичанин Чарлз Алджернон Парсонс (1854-1931) изобрел первый пригодный для промышленного применения турбогенератор.

Парсонс создал принципиально новую конструкцию турбины. Она отличалась меньшей скоростью вращения, и в то же время в ней максимально использовалась энергия пара. Это достигалось за счет того, что в турбине Парсонса пар расширялся постепенно по мере прохождения через 15 ступеней, каждая из которых представляла собой пару венцов лопаток: один неподвижный (с направляющими лопатками, закрепленными на корпусе турбины), а другой подвижный (с рабочими лопатками на диске, насаженном на вращающийся вал). Лопатки неподвижных и подвижных венцов были ориентированы в противоположных направлениях, т.е. так, что если бы оба венца были подвижными, то пар заставлял бы их вращаться в разные стороны.

Другим изобретением стал новый тип подшипника, предназначенного специально для быстро вращающегося вала. Хотя Парсонсу и удалось снизить скорость вращения турбины, она все же оставалась раз в десять выше, чем у других двигателей. Поэтому изобретателю пришлось столкнуться с явлением, известным как «биение вала». Уже в ту пору было известно, что каждый вал имеет свою характерную критическую скорость вращения, при которой даже небольшой разбаланс создает значительное изгибающее усилие. Выяснилось, что критическая скорость вращения связана с собственной частотой поперечных вибраций вала (на этой частоте вал начинает резонировать и разрушаться). Парсонс и де Лаваль независимо друг от друга обнаружили, что на скоростях, больших критической, вал вращается устойчиво.

Несмотря на это, небольшой разбаланс все-таки приводил к отклонению вала от положения равновесия. Поэтому для того, чтобы избежать повреждения вала, его следовало устанавливать в подшипниках, которые допускали бы его небольшие боковые смещения.

Проблема снижения скорости вращения вала вызвала к жизни и другие изобретения. Скорости были настолько высоки, что решить эту проблему с помощью существовавших тогда передаточных механизмов (например, зубчатых) было нельзя. Невозможно было использовать и простой центробежный регулятор, нашедший применение на паровых машинах более ранних конструкций: шары регулятора были бы просто оторваны центробежной силой. Парсонс разработал совершенно новый тип регулятора. На валу турбины он поместил центробежный вентилятор, соединенный с системой трубок, в которых находился воздух. Вращающийся вентилятор отсасывал воздух из трубок, создавая в них разрежение. На это разрежение реагировала кожаная диафрагма, расположенная с другой стороны системы трубок и соединенная с управляющим клапаном, который контролировал подачу пара в турбину. Если скорость вращения турбины увеличивалась, разрежение воздуха в трубках росло и диафрагма выгибалась сильнее; в результате клапан, соединенный с диафрагмой, уменьшал подачу пара в турбину и ее вращение замедлялось. Также были разработаны механизм точной регулировки, система смазки подшипников на валу, муфта для устранения утечек пара в зазорах между валом и корпусом турбины.

Следующим был американец Гленн Кертис (1879—1954). С 1900 г. известная компания «Вестингауз» начала выпуск турбин новой системы, предложенной этим изобретателем. В его машине скорость вращения турбины была ниже, а энергия пара использовалась полнее. Поэтому турбины Кертиса отличались меньшими размерами и более надёжной конструкцией. Кертис в своей турбине направил пар, отработавший в первом ряду лопаток, на второй ряд рабочих лопаток, сидящих на том же самом диске и таким образом, разлагая его энергию последовательно на два и на три ряда рабочих лопаток, создал ступени скорости. Ступени скорости понизили число оборотов турбины и сделали для турбины ненужной зубчатую передачу.

В 1897 г. первый турбинный корабль демонстрировался на Парижской всемирной выставке; под гром аплодисментов тысячной толпы он промчался по Сене.

В 1898 г. Британское Адмиралтейство заказало два турбинных эсминца: «Вайпер» и «Кобра». Контракт предусматривал скорость полного хода 31,5 узла при водоизмещении, ограниченном 375 т. В 1900 г. эсминцы были построены.

В 1904 году Петербургский Металлический завод приобрел у французских партнеров лицензии на производство паровых турбин системы «Рато» мощностью 100, 300, 340 и 400 лошадиных сил, генераторов к ним и некоторых приспособлений. До 1917 года было построено всего 26 турбоагрегатов суммарной мощностью около 9000 кВт.

Советский период

- В 1924 году ЛМЗ изготовил турбину мощностью 2000 кВт с параметрами пара 1,2 МПа, 300 °С.

- В 1930-х годах ЛМЗ производил турбины мощностью 10, 25 и 50 тысяч кВт.

- В 1937 году завод освоил выпуск крупнейшей в Европе паровой турбины мощностью 100 тысяч кВт. За эту разработку группе работников ЛМЗ была присуждена Государственная премия СССР.

- Стационарные турбины меньших мощностей строились на других заводах: Кировском заводе в Ленинграде, Невском заводе им. Ленина, Уральском турбостроительном заводе и других.