"Так он один или их два?" Часть вторая

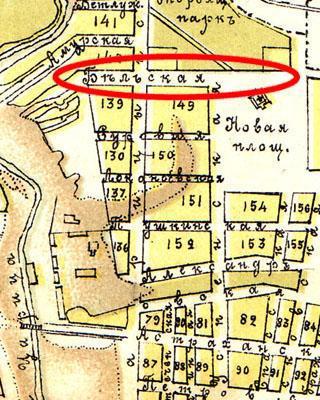

Автор: ЛиСиЦаДумаю, что лучше начать с нижней (той, которая ближе к Волге) части. На карте 1913 года она обозначена, как "Новая площадь", ограниченная снизу улицей Ломоносовской (ныне - часть улицы Мира), отделяющей Голубинку от Старого Города, сверху - улицей Бельской (ныне - часть улицы Коммунистической), слева - Успенской (ныне - улица Ленина), справа - Спасской (ныне - улица Володарского):

156-й квартал явно занимает гостиница "Столичные номера", о которой мы уже говорили немало - сейчас на её фундаменте гостиница "Волгоград", а на самом правом нижнем углу "Новой площади", оставив лишь проезд отделяющий Голубинку от Преображенского форштадта, в 1915 году появится Дом Науки и Искусств - ныне Новый Экспериментальный Театр, о здании которого разговор тоже уже был.

Невольно возникают вопросы: почему площадь названа "Новой"? - она появилась недавно? - что там было до этого? - а что за единственное на ней здание помечено крестом?

"Новой площадью" названо ничто иное, как первое царицынское кладбище, основанное за крепостной стеной в незапамятные времена. Причём, самое поразительное в том, что официально закрыто для похорон оно было в 1886 году - то есть, всего лишь двадцать семь лет назад... После разделения Голубинки железной дорогой нижняя часть её начала очень быстро, как говорится, урбанизироваться, и кладбищу здесь оказалось не место. Оно было превращено в площадь. А вот кладбищенская церковь (она и помечена крестом), называвшаяся Скорбященской, осталась. Неужели всё настолько цинично?

Слово краеведу Роману Шкоде:

в 1775 году начинается строительство деревянной церкви Во имя Скорбящей Божьей Матери. Территория за храмом тогда была занята кладбищем и церковь имела статус кладбищенской. К 30-м годам XIX века, после полувека эксплуатации здание обветшало и было принято решение о строительстве нового, каменного храма. Проект новой церкви разработал архитектор Г.В. Петров, однако, как пишут С.М. Иванов и В.И. Супрун в книге «Православие на Волгоградской земле: храмы Царицына-Сталинграда-Волгограда» (2003) проект этот был отклонён губернским архитектором. Был разработан новый проект, прошедший необходимое согласование, однако итоговый вид здания в значительной степени использовал первоначальный, не утверждённый проект. Строительство храма организовал и профинансировал царицынский купец Илья Бабаев (в дореволюционных источниках встречается вариант фамилии «Багаев»). Строительство завершилось в 1837 году. Первоначально храм был выстроен без колокольни и простоял в таком виде около пятидесяти лет.

Скорбященское кладбище было закрыто в 1886 году. Судя по всему, закрытие кладбища было формальным актом, официально засвидетельствовшим фактически сложившееся положение вещей. Вероятно реальные захоронения на этом кладбище прекратились задолго до 1886 года. Так, А.Н. Минх, говоря о Скорбященской церкви (в книге «Словарь Саратовской губернии), пишет, что "к западу и к северо-западу от церкви местность покрыта могилами, могильными, большей частью попадавшими, крестами и памятниками. Место, бывшее под кладбищем, занимает до 500 квадратных сажен". Он же указывает, что на площади у церкви на Рождество и Пасху устраивались "балаганы и качели". (Впрочем, кладбище на этом месте существует и по сей день: в конце 90-х, при восстановлении здания пожарной охраны, в земле было найдено много старинных гробов, которые были перевезены на другое кладбище).

Вероятно, в конце XIX века к церкви пристраивают высокую колокольню, после чего храм приобретает свой законченный вид.

На этом фото справа - уже, вероятно, знакомая читателю Первая пожарная часть, а слева - Скорбященская церковь:

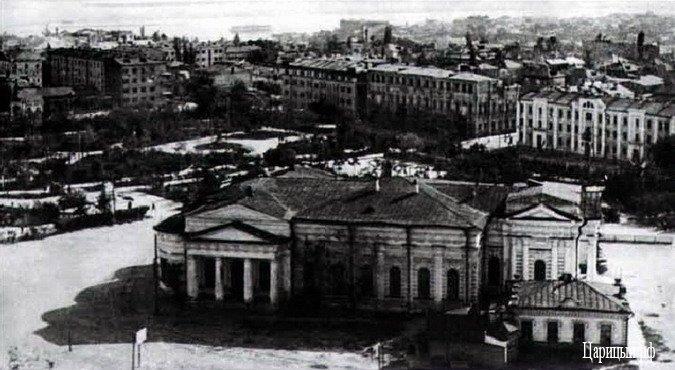

К концу девятнадцатого века на месте площади уже появился парк - снято как раз с пожарной каланчи - ничего выше неё рядом быть в те годы не могло:

Вновь "передаю слово" Роману Шкоде:

После окончания Гражданской войны начинаются гонения на Церковь. Скорбященскую церковь закрывают одной из первых, несмотря на сопротивление прихожан. Производится это постановлением Президиума Нижневолжского крайисполкома 7 октября 1929 года. Надо сказать, что закрытие это было совершенно неизбежно: прямо напротив церкви, на другой стороне улицы Володарского, планировалось строительство зданий Крайкома и Крайисполкома ВКП(б). Вид церкви из окон партийных кабинетов свёл бы краевое начальство с ума. Сразу после закрытия с церкви сбрасывают колокола и срывают кресты. На куполе и на колокольне вместо снятых крестов вывешивают красные флаги. Впрочем, продолжается это недолго, колокольню вскоре разбирают полностью, разбирают и купол храма. В итоге церковь приобретает такой вид:

Скорбященской церкви относительно повезло: она не была снесена в тридцатых годах, стала Аэроклубом и была разрушена лишь во время Сталинградской Битвы, но мы кажется слишком уклонились от темы самого парка. В тридцатых годах "Новая площадь" сначала получила название Первомайской, а затем уже - Комсомольского сада, потому что деревья там были высажены комсомольцами во время субботников.

Только кладбищенское прошлое так и не отпускало это место:

1. В 1918 году там был похоронен один из лидеров большевистского движения - председатель исполкома Царицынского совета Яков Ерман, позже дохоронены ещё несколько большевиков, а в 1925 году им был поставлен памятник. Тот самый, что пережил Сталинградскую Битву - один из всего лишь четырёх памятников. Вот он в соседстве сначала с Аэроклубом, а затем с тем, что от него осталось:

Что он символизирует? "Булыжник - оружие пролетариата", конечно. Можно по-разному относиться и к личности Ермана, и к большевикам вообще, но как же надо ненавидеть наш Город и его историю, чтобы назвать памятник переживший такое... "какашкой"?.. И это совсем недавно сделал не какой-нибудь маргинал, а человек облачённый властью... Впрочем, я стараюсь не касаться политики в своих исторических изысканиях...

2. В 1949 году в Комсомольском сквере был установлен памятник Героям Сталинградской Битвы, в народе называвшийся "Два солдата", пропавший "за ветхостью" в конце девяностых, а в 1957 году рядом с ним был перезахоронен генерал Василий Андреевич Глазков, погибший в 1942 году, - его могила на месте до сих пор:

Такова история Комсомольского сквера, сада или садика (кому как больше нравится). Об истории верхней части - собственно, Горсада - в следующий раз.