Земля Будущего -100 млн. лет тому вперед (муравьиный лес, разумные растения и "цивилизация" роботов)

Автор: Алекс А. АлмистовВсем космобродягам-Авторам и Читателям КНФ - пламенный космопривет! Типа - Пятничное. Фантастико-Фривольное. О Вечном и пока Непознанном и уму Непостижимом ...

Вот только речь сегодня пойдет отнюдь не о Космосе и Загадках Вселенной (наша традиционная тема), но...

Но, предлагаю обсудить не менее животрепещущую (я так полагаю) для всех авторов Научой (и не только ) Фантастики тему:

Как будут выглядеть океаны, леса, звери, "разумная цивилизация", скажем ... через 100 миллионов лет!? Какими путями пойдёт эволюция видов, биосферы и социосферы Земли?

Сразу скажу, что сей блогпост самозародился по мотивам и в развитие случайно увиденной автором (мною) на достаточно авторитетном среди писателей-фантастов Портале: "Мир фантастики" (https://www.mirf.ru/) статьи "Муравьиный лес и говорящие звери. Куда дальше пойдёт эволюция?" за авторством Игоря Край

Тем более что, и увы , на самом портале "Мир фантастики" данная статья что-то прошла без особого внимания авторов и писателей в Жанре Твердой Научной фантастики ...

Однако, давайте попробоем обсудить данную тему на Авторе-Тудей (может кому принодится для литтворчества и пинка для очередного, беспосадочного и через Пространство и Время, полета Фантазии...

Итак (сама статья И. Края и тема для обсуждения):

Земля Будущего (муравьиный лес, разумные растения и "социальная" цивилизация роботов)

Когда фантасту нужно описать вращающиеся у далёких звёзд планеты, он привычно берёт за основу современную Землю или одну из ушедших геологических эпох, иногда дополняя картину оригинальными деталями по своему усмотрению. Имея перед глазами учебник, представить мир папоротников и динозавров несложно. Но что, если чужой мир старше нашего? Как будут выглядеть океаны, леса и звери через 100 миллионов лет? Какими путями пойдёт эволюция видов?

Сады дьявола

Как известно, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. На Земле платят за всё растения, обеспечивающие живой мир пищей и кислородом. За последние 300 миллионов лет стволы деревьев стали крепче, благодаря чему современные леса втрое выше зарослей древовидных папоротников, которые когда-то покрывали планету. Ветви позволили увеличить крону, а корни научились не только вытягивать из почвы воду и минеральные вещества, но и, образуя дёрн, удерживать её от выветривания и размывания.

Наиболее же глубокие перемены коснулись механизмов размножения и расселения. Ведь если в море условия сравнительно однообразны, а течения способы перенести спору из одного океана в другой, то на суше всё намного сложнее.

В результате голосеменные растения сменились покрытосеменными, а затем и цветковыми. И если экстраполировать эту тенденцию в будущее, несложно вообразить идеал, к которому методом проб и ошибок идёт эволюция зелёного царства. Способное к активному полёту семя должно будет самостоятельно отыскать подходящий для укоренения участок с нужным составом почвы, уровнем освещённости и увлажнением. Затем уничтожить на нём сорную растительность, найти и отсечь протянувшиеся в грунте чужие корни. После чего как следует окопаться, первым же делом отрастив что-нибудь, чем можно будет обороняться от других семян.

Репейник, отправляя свои колючие семена в путешествие на шкурах животных, и не думает вознаграждать помощников

С эволюционной точки зрения самодвижущееся, самонаводящееся и устраняющее конкурентов семя вполне реализуемо. Но всё, что может быть сделано проще, делается проще. А дереву проще не обзаводиться крыльями, глазами и мозгом, а заплатить тем, у кого всё это уже есть. Десятки миллионов лет цветковые растения опыляются с помощью насекомых, которые получают в награду нектар, и расселяются при помощи птиц и зверей, которые поедают плоды и разносят семена в своих желудках.

Сравнительно новым изобретением эволюции стали растения-мирмекофиты, предоставляющие муравьям готовые гнёзда — полости в стволе, а также пищу — нектар для взрослых насекомых и белковые гранулы для личинок. Это обходится дешевле, чем если бы те же самые муравьи пожаловали со своими ручными тлями. И выгоднее, так как «прикормленная» семья охраняет «своё» дерево от насекомых-вредителей.

Но это только начало. Потому что муравьи способны на большее! В единичных пока случаях растения превращают общественных насекомых в орудие для захвата жизненного пространства. В Южной Америке быстро разрастаются «сады дьявола» — леса, состоящие только из деревьев Duroia hirsuta, которые истребляют всю прочую растительность с помощью живущих в них муравьёв. Уже в ближайшие миллионы лет исключение неизбежно станет правилом. Дерево, которое не может быть одновременно муравейником, просто не сможет существовать. Прежние леса исчезнут, и планету покроет новая, «мирмекофитная» флора. Соответственно, муравьи и находящиеся с ними в близком родстве осы переживут бурный расцвет. Количество же насекомых, питающихся живой растительностью, сильно сократится.

Позже — процесс может занять десятки миллионов лет — уйдёт в прошлое эра цветковых растений и насекомых-опылителей. Неразрывно связавшие свои судьбы с деревьями симбионты полностью возьмут на себя опыление и расселение. Отпадёт необходимость в плодах и большой массе семян: каждое семя будет со всеми предосторожностями доставляться в тщательно подобранное, полностью расчищенное, удобрённое и находящееся под неусыпной охраной место. Ведь муравейники больше не будут строиться из растительного мусора где попало. Свой новый дом семье общественных насекомых придётся посадить и вырастить. Это потребует времени, да… Но и некоторые современные муравейники могут существовать столетиями.

Особо гордые растения при расселении не прибегают ни к чьей помощи. Бешеный огурец полагается только на себя, «выплёвывая» семена на шесть метров

Carstor [GFDL & CC-BY-SA-2.5]

Новый мирмекофитный лес будет, пожалуй, местом малоприятным. Преимущество в захвате места под солнцем получат деревья, разводящие в недрах своих стволов самых свирепых и кусачих муравьёв, способных превратить в груду трухи даже более крупный «зелёный муравейник», если он закрывает кроной свет и отнимает корнями воду. Такие муравьи смогут отогнать и более крупного вредителя, чем гусеница! Соответственно, птицы и мелкие древесные звери будут питаться исключительно муравьями. Потому что плоды уйдут в прошлое вместе с «цветковой» эпохой, а за каждый лист в любом случае придётся сражаться с охраняющими дерево насекомыми.

Вторжение десятиногих

Ракообразные — древняя группа членистоногих, появившаяся, возможно, даже раньше, чем трилобиты. Но если трилобиты переживали расцвет более 400 миллионов лет назад, а 300 миллионов лет назад уже полностью вымерли, то раки шли к успеху долго и осторожно. В палеонтологическую летопись они вообще вписались как-то между строк. Зато в наши дни удерживают в океане две важные стратегические позиции. Мелкие и мельчайшие ракообразные составляют основную массу зоопланктона, который питается бактериями и одноклеточными водорослями — фитопланктоном — и, в свою очередь, служит пищей прочим жителям вод. Более же крупные и решительные виды оспаривают ресурсы морского дна у рыб и головоногих.

Если за малопочётную нишу планктона нет серьёзной конкуренции, то за господство на дне битва идёт нешуточная. Но раки пока держатся. Японский краб-паук, в размахе ног достигающий 3,7 метра, — самое крупное из когда-либо существовавших членистоногих (хотя вымершие вместе с трилобитами ракоскорпионы были тяжелее). В дальнейшем неизбежная в конкурентной борьбе «эскалация вооружений», скорее всего, приведёт к появлению ещё более эффектных видов.

Помимо паутины, в борьбе за место под солнцем паукам очень помогают лёгкие, позволяющие этим примитивным членистоногим достигать сравнительно крупных размеров. Но если восьмилапые не возьмутся за ум и не перейдут к общественному образу жизни, их будущее под вопросом

Но интереснее другое направление экспансии ракообразных — на сушу.

Четырёхкилограммовый пальмовый вор — абсолютный рекордсмен по весу среди членистоногих, когда-либо топтавших песок. А это уже серьёзная заявка! Не стоит забывать и о сухопутных равноногих раках — мокрицах. Они невелики, незаметны, но их очень много — по общей массе они уступают лишь термитам и муравьям. При этом, в отличие от привередливых насекомых, равноногие нечувствительны к температуре и влажности, поэтому могут населять как пустыни, так и холодные, избыточно увлажнённые регионы. В настоящий момент они освоили заботу о потомстве и колониальный образ жизни — а от него всего один шаг до сверхорганизма. И, как только этот шаг будет сделан, насекомые лишатся своего главного преимущества.

В борьбе за сушу успех гарантирован и высшим десятиногим ракообразным (к этому отряду относятся обычные речные раки, морские лангусты, раки-отшельники, креветки, крабы). Разумеется, всякая их попытка вторгнуться в ниши, занятые позвоночными, будет немедленно пресечена. Но менее продвинутым вдыхателям атмосферного кислорода придётся потесниться.

Крабы превосходят насекомых почти во всём, разве что не летают. При равных размерах они сильнее физически — мускулатура у ракообразных занимает куда большую часть объёма тела. Наружные покровы краба намного прочнее, чем у жука, и действительно могут именоваться панцирем. Главное же — наземные ракообразные обзавелись лёгкими и лучше приспособлены к дыханию воздухом, чем насекомые. Как следствие, они могут позволить себе расти, не опасаясь задохнуться или рухнуть без сил под собственным весом. А размер в природе имеет значение. Чем больше существо, тем меньше у него естественных врагов.

Удерживать позиции в борьбе против куда более прогрессивных рыб и головоногих крабам помогают особенности физического строения. Передвижение по дну с помощью длинных ног требует меньших затрат энергии, чем плавание. Но рыба хендфиш не без успеха перенимает этот метод. Barry Bruce / CSIRO (CC-BY 3.0)

Лес, в котором каждый упавший с дерева лист мокрицы немедленно утаскивают в подземные казематы, а по стволам деревьев снуют крабы — достаточно большие, чтобы поддерживать вооружённый нейтралитет хотя бы с мышами и птичьей мелочью, — может показаться недостаточно оригинальным для картины далёкого будущего. Но будут в нём и детали поистине яркие! Например, когда кусок коры, кочка мха или даже небольшой пенёк с опятами внезапно отрастит членистые ноги, щёлкнет клешнями и убежит.

Десятиногие ракообразные знамениты своей способностью использовать для защиты и маскировки всё, до чего дотянутся клешни. Одни крабы приклеивают себе на панцирь водоросли и песчинки. Другие украшают себя красивыми, но опасными актиниями. А раки-отшельники применяют для защиты раковины моллюсков. И хотя на суше, допустим, актинии не водятся, всё ядовитое, жгучее и колющее предприимчивый краб обязательно пустит в дело.

У равноногих раков (мокриц в том числе) семь пар ног (JMK / Wikimedia [CC-BY-SA 3.0])

Всё лишнее в тягость

Некоторые эволюционные тенденции универсальны для всех классов и типов, что позволяет определить, кто от кого произошёл, буквально с первого взгляда. На каждой следующей ступени число конечностей обычно сокращается. Например, у «живого ископаемого» наутилуса — 90 щупальцев. У каракатицы, ещё сохраняющей рудимент раковины, — десять. У осьминога — восемь, а у наиболее молодых в эволюционном отношении головоногих, кальмаров, фактически только два. Принцип работает для членистоногих. И даже для позвоночных, у которых и так всего четыре ноги. Самая молодая группа земноводных — безногие червяги. Самая преуспевающая группа рептилий — змеи. Не говоря уж о безногих ящерицах, змеями пока не ставших, но стремящихся к этому.

Проследить тенденцию можно и у приматов. Примитивные обезьяны пользуются хвостом, более продвинутые — двумя парами конечностей, а человекообразные буквально летают по ветвям, перебирая лишь одной парой рук. Разгадка проста: чем меньше конечностей, тем больше внимания можно уделить управлению каждой из них. Решения принимаются быстрее, моторика движений становится тоньше. В случае же рептилий, вынужденных конкурировать с заведомо более совершенными теплокровными животными, именно полный отказ от конечностей, высвобождающий ресурсы мозга для решения других задач, стал спасением. По крайней мере, временным.

Разумеется, в норме число конечностей стремится не к нулю, а к разумному минимуму, размер которого обусловлен устройством организма и стоящими перед ним задачами. Так, для бега четыре ноги — оптимальный вариант. Но только в случае позвоночных. Членистоногим, развитой нервной системой не обладающим, требуется хотя бы шесть ног — три используются для поддержания устойчивого равновесия, другие три переставляются. Как следствие, насекомые, от лишнего своевременно избавившиеся, бегают быстрее пауков и раков, шагающих по устаревшей формуле «четыре плюс четыре».

Формально богомол может служить примером прогрессивного четвероногого насекомого. Но в действительности он не способен нарушить правило «трёх точек опоры» и вынужден переставлять ноги по одной. Когда требуется двигаться быстро, богомол просто взлетает

Но эволюция не стоит на месте. В будущем следует ожидать, что и у членистоногих ходьба на четырёх ногах превратится в норму. Ставшая же лишней пара конечностей либо атрофируется, либо сменит функцию, превратившись в хватательные клешни. Уже сейчас у самого совершенного представителя членистоногих — пальмового вора — фактически лишь «две с половиной» пары ходильных конечностей. Передние две пары ног отлично развиты и служат для бега. Третья пара укорочена, но ещё используется при лазании по деревьям и неспешном передвижении. Четвёртая же пара и вовсе рудиментарна.

Учите языки!

Оценить «перспективность» эволюционной ветви можно, сравнив максимальные размеры ныне живущих и вымерших её представителей. Если потомки крупнее предков, значит, этот тип или класс смотрит в будущее с оптимизмом. Если же гигантские формы некогда существовали, но вымерли, вполне вероятно, что и мелкие скоро (по меркам геологии) последуют их примеру. Дело в том, что увеличение размера — самый простой и действенный способ продвинуться к вершине пищевой пирамиды или же, напротив, защититься от хищников. И если уж даже это не помогает либо невозможно удовлетворить возросший пропорционально массе аппетит — значит, конструкция безнадёжно устарела и полностью утратила конкурентоспособность.

Волки могут выжить повсюду — от арктических пустынь до субэкваториальных джунглей. Вряд ли можно вообразить среднего наземного хищника, физически более совершенного. А вот более хитрого волка придумать можно

Критерий размера достаточно надёжен — очевидный сбой случается лишь у млекопитающих. С формальной точки зрения самый передовой класс «на коне»: синему киту принадлежит абсолютный рекорд по массе среди живых организмов всех времён. Но в сухопутном зачёте получается ерунда. Вдвое превосходивший весом африканского слона индрикотерий вымер 20 миллионов лет назад. А последние миллионы лет начали мельчать все: слоны, медведи, волки. Даже приматы, ведь гигантопитек был крупнее гориллы.

Причина проста: в относительно недалёком прошлом правила игры изменились. Среди направлений эволюции проявилось однозначно приоритетное: увеличение интеллекта. Сложное поведение, способность к обучению и обмену информацией дают лучшие в плане приспособления результаты, нежели самая изощрённая физическая специализация. Гигантизм в том числе.

Случаи, когда морские или речные дельфины оказывали помощь рыбакам, загоняя рыбу в сети, описывались неоднократно. Любопытно при этом, что инициаторами межвидового сотрудничества всегда оказывались дельфины, а не люди

Можно предположить, что через 20–30 миллионов лет млекопитающие не будут заметно отличаться от современных зверей. Разве что увеличенным черепом и повышенной склонностью к стайному образу жизни. Дизайн станет скромнее и лаконичнее. Размер предпочтительнее средний: крупным существам труднее держаться вместе. Средними станут и пропорции тела. Слишком длинные клыки не нужны, если знаешь, куда их вонзать. Часовые, предупреждающие о появлении врага, или мастерство в устройстве засад избавляют от необходимости быстро бегать.

Но уже спустя 50 миллионов лет ситуация может в корне измениться. Специализация вновь войдёт в моду, породив виды мелкие, гигантские, длинношеие, располагающие мощным вооружением и бронёй, а также прочими выдающимися физическими особенностями, в том числе крайне обременительными и на первый взгляд не слишком полезными для обладателя. Мир в очередной раз изменится, когда до предела развившееся внутривидовое сотрудничество дополнится межвидовым.

Говорят, лучшая из фантастических рас — срисованные с общественных насекомых старкрафтовские зерги. Но это примитивно. Слишком уж сложно, используя одну-единственную ДНК, создать на её основе универсальный, способный решать любые боевые задачи набор монстров. Легче объединить возможности разных существ… Поэтому, не считая развития мозга, наиболее очевидным и перспективным направлением эволюции станет создание всё более сложных и эффективных симбиотических связей между видами.

В наши дни смешанные стаи, состоящие из животных двух видов, тоже встречаются, пусть и не часто. Звери в буквальном смысле не могут найти общий язык. Без обмена информацией плодотворное сотрудничество невозможно, но у каждого вида свой уникальный набор закреплённых инстинктом сигналов. В результате конфликт легко может возникнуть на пустом месте: если у собак взмахи хвоста — это признак дружелюбия, то у кошек — наоборот! Тем не менее проблема разрешима. Ведь когда родной язык усложняется настолько, что его приходится учить, как это делают дельфины, то и чужой лай и вой становится возможно истолковать.

Даже хорошо организованную группу легко может постичь неудача, если ни один из её представителей не умеет лазать по деревьям или нырять. Стая, объединяющая существ с максимально разнообразными, дополняющими друг друга физическими возможностями, получит огромное преимущество. И оно будет расти по мере того, как вступившие в симбиоз виды будут специализироваться, всё лучше и лучше приспосабливаясь к выполнению стоящих перед ними задач.

* * *

Сказка, в которой Шерхан и Табаки злодействуют вместе, рано или поздно должна стать былью. Возможно, шакалы даже научатся льстить тиграм. Но этого придётся ждать минимум сотню миллионов лет. Сначала же Табаки, как менее заметный член стаи, просто займётся разведкой. А значит, из сбалансированного, универсального существа, приспособленного для охоты, путём естественного отбора начнёт превращаться в гротескный ушастый нос с развитой покровительственной окраской… Кстати, именно так он в мультфильме и выглядит. Совпадение?

Дополнение про "роботов" (из другого источника и просто футурологический прогноз...

Прошлое, настоящее и будущее роботов (Эволюция социума)

Роботы давно стали частью нашего мира. Фантасты представляли, что машины заменят людей на вредных и поточных производствах, станут безропотными слугами и интеллектуальными помощниками. Но в реальности роботы не замещают человека, а создают для него принципиально новые виды деятельности. Чего нам ждать от дальнейшей автоматизации?

Любая технология появляется, когда на неё возникает социальный заказ. Идея искусственных слуг, помогающих человеку в быту, впервые появилась ещё в античности. Гораздо позднее возникла идея андроидов — механизмов, имитирующих облик и движения людей. Но даже паровые машины XIX столетия не могли заменить человека. Время настоящих роботов началось в эпоху электричества.

Эра дистанционного управления

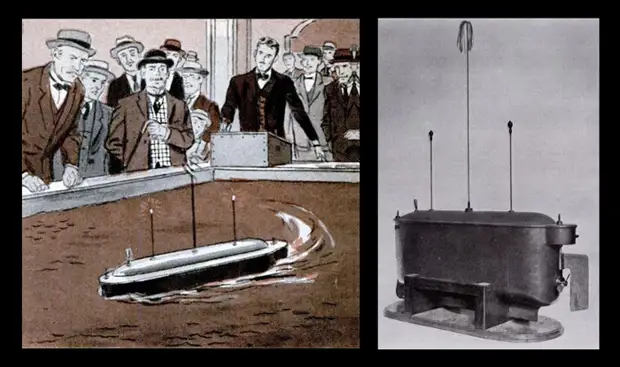

В начале ХХ века футурологи верили, что в грядущей мировой войне сражаться будут дистанционно управляемые боевые машины, а их водители смогут находиться на безопасном расстоянии от поля боя. Поверить в это их заставили обещания инженеров: так, в 1898 году Никола Тесла продемонстрировал миниатюрную лодку, управляемую по радио.

Никола Тесла создал первую телеуправляемую лодку

Как часто бывает, футурологи ошиблись с масштабами. Но военные «роботы» действительно появились в Первую мировую.

В 1915 году в состав немецкого флота приняли взрывающиеся катера Fernlenkboot, построенные по проекту фирмы Siemens & Halske. Некоторыми из них управляли по электропроводам длиной около 20 миль, другими — по радио. Наиболее успешным применением катеров стала атака на британское судно «Эребус» в 1917 году.

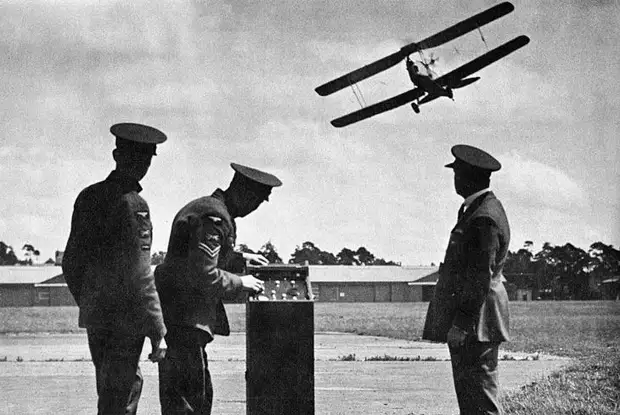

Кроме того, доктор Вильгельм фон Сименс разработал для немецкой авиации телеуправляемую планирующую торпеду, которая должна была сбрасываться с дирижабля, но дальше испытаний дело не пошло. Тогда же, весной 1917 года, совершил первый полёт и радиоуправляемый беспилотный аэроплан Aerial Target, построенный под руководством английского физика Арчибальда Лоу.

В 1920-е годы инициативу перехватили советские инженеры: появилось Особое техническое бюро, которое возглавил Владимир Бекаури. Оно создавало системы дистанционного управления для бомбардировщиков «ТБ-1» и «ТБ-3». Но задача оказалась слишком сложной: в первый и последний раз телеуправляемый бомбардировщик «Торпедо» взлетел только в 1942 году. Помимо самолётов, Бекаури разрабатывал телеуправляемый катер и телетанки «ТТ-26». Последние даже использовались в ходе Зимней войны с Финляндией и в начале Великой Отечественной. Впрочем, они показали низкую эффективность и были сняты с вооружения.

Немецким войскам тоже не помогли ни самоходная мина Goliath, ни крылатый самолёт-снаряд V-1, ни баллистическая ракета V-2. Все эти образцы «чудо-оружия» можно отнести к первым примерам серийной роботехники. Но они оказались несвоевременными и не столько наносили урон противнику, сколько пожирали ресурсы.

Британский тренировочный дрон-мишень Queen Bee, созданный в 1935 году

Впрочем телеуправляемые системы применялись не только в военном деле. Если полистать журналы 1930-х годов, можно увидеть, что телеуправлению собирались доверить все сферы жизни: энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство. И, конечно, научные исследования — ведь механизмы могли проникнуть туда, где человек не может находиться без риска для жизни.

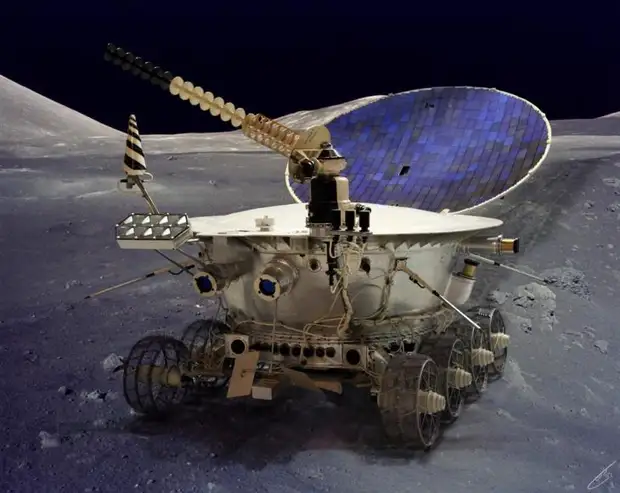

Наибольшее распространение системы дистанционного управления получили в космонавтике. Все спутники, межпланетные аппараты, грузовые и пилотируемые корабли так или иначе управляются с Земли. Настоящим прорывом стали в 1970-х годах советские «Луноходы», успех которых в наше время развили американские марсоходы Spirit, Opportunity и Curiosity. А в 2013 году и китайцы успешно доставили на Луну свой аппарат «Юйту».

На основе планетоходов были разработаны самоходные роботы, способные выполнять задания в зонах радиационного заражения. В ликвидации последствий Чернобыльской аварии участвовали роботизированные комплексы. Сегодня аналогичные системы используются в хранилищах радиоактивных отходов.

Телеуправляемые механизмы распространены и в авиации. Беспилотные летательные аппараты вошли в серийное производство сначала в качестве мишеней, затем — разведчиков. Появление спутниковой навигации расширило возможности дронов: теперь их используют, чтобы искать цели и наносить по ним удары. Наибольших успехов тут добились американцы, на вооружении у которых свыше 11 тысяч дронов.

Самым передовым считается беспилотник Х-47B, способный взлетать с авианосца и дозаправляться в воздухе; причём эти сложные манипуляции он может совершать и без оператора. А простые дроны уже давно доступны обычным людям, которые приобретают их для развлечения, фото видеосъёмки и доставки небольших грузов.

Современные боевые дроны могут не только заниматься разведкой, но и атаковать цель

В подводном деле роботы, управляемые по кабелю или акустическому каналу связи, используются с 1960-х. Первыми здесь стали английские инженеры, построившие подводного сапёра Cutlet. Особую известность приобрёл аппарат Argo, который в 1985 году отыскал обломки «Титаника». Для дальнейших исследований судна построили «блуждающий глаз» — миниатюрный аппарат Jason Junior. В 1995 году японский подводный робот Kaiko установил рекорд, погрузившись в Марианскую впадину на глубину 10 911 метров. В мае 2009 года американский аппарат Nereus, снабжённый оптоволоконным кабелем, попытался нырнуть ещё глубже, но остановился на отметке 10 902 метра.

Конечно, телеуправляемые системы нельзя назвать полноценными роботами: они зависят от человека-оператора. Но они помогают нам исследовать мир и меняют наше отношение к нему. Ведь благодаря этим системам любой, не выходя из дома, может стать исследователем планеты, океана и космоса.

Автопилоты и автоводители

Но бывают ситуации, когда робот должен сам принимать решения. Например, при дальних космических миссиях на управлении сказывается запаздывание сигнала, с чем учёные столкнулись при первых же попытках посадить аппараты на Марс.

Потребность в системах, способных самостоятельно реагировать на изменение обстановки, возникла на заре дальней авиации. Первый простейший автопилот, который мог удерживать курс и высоту полёта, не допуская крена, был построен Лоуренсом Сперри в 1914 году. Как водится, его разработкой заинтересовались военные, и через 15 лет компания Сперри выпустила серийный автопилот для американских ВВС. В то же время автопилоты начали использоваться в судоходстве.

В 1947 году трансатлантический рейс был впервые совершён под полным управлением автопилота

С тех пор автопилоты совершенствовались, забирая у людей всё больше функций. В 1947 году американский военный самолёт С-54 совершил трансатлантический рейс под полным управлением автопилота, включая взлёт и посадку. Понятно, что он не смог бы этого сделать без наземного оборудования, которое поставляло необходимую информацию. По сей день даже самые совершенные автопилоты нуждаются в поддержке наземных и спутниковых систем, помогающих ориентироваться в пространстве, учитывать перемены погоды и воздушную обстановку. Самым ярким примером работы автопилота до сих пор остаётся уникальная посадка космического корабля «Буран» в 1988 году, прошедшая полностью в автоматическом режиме.

Современный автопилот включает мощный компьютер, изготовленный с большим запасом надёжности: например, в составе AFDS-770, устанавливаемого на авиалайнеры «Боинг-777», используются радиационно-устойчивые микропроцессоры FCP-2002, которые подойдут и для космических аппаратов.

И всё же специалисты по безопасности полётов отмечают, что автопилоты привели к новой проблеме: лётчики теряются в случае технического отказа. Привычка полагаться на бортовой компьютер оборачивается катастрофами, которых можно было избежать, понимай пилоты логику работы автопилота в экстремальных режимах. Современный командир воздушного судна должен обладать более обширными знаниями об управлении самолётом, чем его предшественник, полагавшийся лишь на свой опыт.

Беспилотные автомобили готовятся завоевать рынок. Но будут ли они достаточно безопасны?

Похожие проблемы ожидают и беспилотные автомобили. Первые эксперименты в этой области начались ещё в 1980-е. Результаты в то время оказались скромными, ведь робот-водитель должен не только ориентироваться в пространстве и соблюдать правила, но и мгновенно реагировать на ситуации торможения, сближения, обгона и так далее. Всё это было трудно организовать, пока не появились компьютеры, встроенные радары и информационные сети.

Сегодня же к серийному выпуску беспилотных автомобилей готовятся как известные автопроизводители, так и новички вроде Google и Tesla. Власти Калифорнии даже выдают лицензию на испытание беспилотных автомобилей на своих дорогах. Но эксперты предостерегают, что при массовой эксплуатации возможны необычные аварийные ситуации, а потому пассажир в беспилотном автомобиле должен обладать навыками опытного шофёра, чтобы предотвратить аварию. И зачем тогда вообще роботы-водители?..

Автопилот куда ближе к образу интеллектуальной машины, известному нам по фантастическим книгам и фильмам, чем телеуправляемые аппараты Но он демонстрирует, почему мы ещё далеки от появления по-настоящему автономных роботов. Подчиняясь заложенным программам, автопилот способен работать эффективно в условиях, которые сумели предсказать программисты, но может «пойти вразнос», если условия изменятся. Поэтому ему нужен присмотр квалифицированного специалиста, разбирающегося в том, как работает автопилот.

Умные вещи века

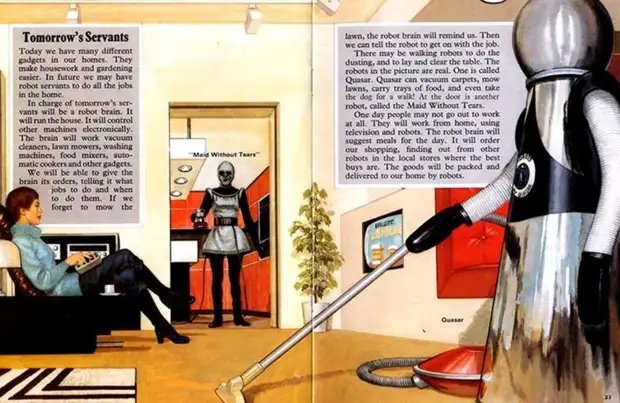

Социальный заказ на роботизацию включает и мечту о доме, где всё, от уборки до выбора вечерней телепередачи, автоматизировано. Вспоминается прекрасный и печальный рассказ Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь», где описано такое «умное» жилище.

Но фактически большая часть работ по дому давно автоматизирована. Ещё в первой половине ХХ века появились пылесосы (1901), тостеры (1909), посудомоечные машины (1913), электроутюги (1927), стиральные машины (1935) и СВЧ-печи (1945). Все они позволяют тратить на быт намного меньше времени, чем приходилось нашим предкам. Современные бытовые приборы достигли такой степени автоматизации, что их можно назвать роботами. Даже дешёвая стиральная машина способна выполнять функции целой прачечной XIX века.

Роботизированный дом будущего в представлении художника 1960-х годов

Но под «умным» домом всё же понимают нечто иное. В 1950-е годы появились проекты систем, управляющих целым зданием или квартирой. Наибольшую известность в то время получили Push-Button Manor Эмиля Матиаса, где расположенные по всему дому кнопки автоматизировали выполнение основных бытовых задач, и компьютер Echo IV Джеймса Сазерленда, который регулировал температуру в доме, включал и выключал приборы и распечатывал списки необходимых покупок.

В 1975 году шотландская компания Pico Electronics разработала первый специализированный стандарт управления домашними устройствами — X10. С тех пор появилось несколько других стандартов: EIB, EHS BatiBus, KNX. Главным управляющим центром «умного» дома становится специальное устройство — контроллер. С помощью набора сенсоров он сканирует пространство, чтобы обеспечить безопасность и комфортный микроклимат. Контроллер управляет актуаторами — приборами, которые подключены к сети и работают согласно заданному распорядку. Команды контроллеру можно отдавать как через компьютер или смартфон, так и голосом.

Со временем мы увидим дома, которые, как у Брэдбери, смогут поддерживать быт даже в отсутствие человека. Но вряд ли они кардинально облегчат нашу жизнь. Ведь если ломается один прибор, мы утешаемся тем, что другие работают. А если сломается контроллер или система сенсоров? Налаженный быт мгновенно превратится в ад. Готовы ли мы к подобному «бунту машин»?

Киберкоммунизм

Историк Ричард Барбрук в своей нашумевшей книге «Воображаемое будущее» (2007) обратил внимание на такой парадокс. Несмотря на колоссальный прогресс, за последние полвека кардинально преобразивший мир, представления людей о будущем почти не изменились. Мы всё ещё верим, что картинки из журналов 1960-х станут реальностью.

Один из образов, на который указывает Барбрук и который до сих пор владеет нашим воображением, связан с идеей киберкоммунизма. Её сформулировал в середине 1950-х советский учёный и замминистра обороны Аксель Берг. Он полагал, что электронная сеть может эффективнее управлять экономикой страны, чем свободный рынок или Госплан. А большую часть работ по обеспечению нужд населения собирались передать механическим киберам, находящимся в подчинении этой сети. За счёт высвобождения творческой энергии масс ожидался не только бурный рост экономики, но и практически безграничное расширение человеческих возможностей.

Смотрите также

Футурологи обещают, что создание искусственного интеллекта не за горами. Как это изменит нашу жизнь и в чём разница между искусственным интеллектом и искусственным разумом?

Концепцию киберкоммунизма популяризировал братья Стругацкие в утопической повести «Возвращение (Полдень, XXII век)» (1962). Вот что они писали в отрывке, который не вошёл в итоговый текст:

Многочисленные кибердворники, киберсадовники, киберперевозчики и другие киберы работали на гемомеханическом приводе — у них была мускульная и какое-то подобие кровеносной системы, они питались мусором, который они убирали, ветками, которые они стригли, пылью, через которую они двигались. Органы управления почти всех этих машин не конструировались, не собирались, даже не печатались, а выращивались в готовом виде…

Рутинный умственный труд, управление однообразными процессами, всё, что поддаётся алгоритмированию, изгнано из труда людей. Человек больше не управляет процессами, не делает статистических подсчётов, не рассчитывает новые машины и процессы. Он иногда снисходит до надзирания за управлением, всю статистику и даже выводы из статистики (стандартные, конечно) ведут машины, расчётом новых процессов и механизмов тоже занимаются инженерные машины, человек даёт только идеи.

Как мы видим, пока что из всех планов реализована только электронная сеть. Да и концепция киберкоммунизма выглядит сомнительной с учётом того, как на самом деле роботы интегрируются в общество. Они дают нам новые способы познания и преобразования мира, но остаются лишь высокотехнологичными «костылями», не способными решить ни одной по-настоящему серьёзной проблемы человечества.

Роботы компании Boston Dynamics стали невероятно популярны в интернете после серии видео с их испытаний

Настоящие андроиды

В современном обществе нет потребности в человекоподобных роботах. Даже для стресс-тестов хватает манекенов. Тем не менее, выполняя социальный заказ, сформулированный ещё в античности, инженеры стремятся создать андроида, который был бы неотличим от человека — не только внешне, но и по движениям, мимике, умению говорить и общаться.

Первого мобильного человекоподобного робота в духе фантастических фильмов построил из металлолома английский инженер Тони Сейл в 1949 году. Робот, прозванный Джорджем, мог ходить, садиться, поворачивать голову, поднимать руки, шевелить челюстью и произносить простейшие фразы. При этом он, конечно, не был автономным, а управлялся по радио. Сейчас он выставлен в Национальном музее компьютеров в Блетчли-Парк (Великобритания).

Главной проблемой человекоподобных роботов долгое время оставалась ходьба. С этой трудностью справился в начале 1970-х сербский специалист по биомеханике Миомир Вукобратович: он разработал теоретическую модель движения на двух ногах, а затем построил первый антропоморфный экзоскелет. В те же годы прорыв совершили японские специалисты университета Васэда, представившие робота Wabot-1. Он умел ходить, разговаривать с людьми, а главное — ориентироваться в пространстве с помощью рецепторов, имитирующих глаза и уши. Через десять лет появился Wabot-2 — он, помимо прочего, умел играть на электрооргане.

Успех вдохновил других разработчиков, и японцы вырвались вперёд в андроидостроении. В 2003 году в университета Осаки продемонстрировали робота Actroid с силиконовой кожей, напоминающей человеческую. С тех пор было выпущено несколько моделей серии Repliee, которые выглядели как японки средних лет. Движение нижней части тела у всех моделей ограничено, зато у них развитая мимика, они могут имитировать моргание, дыхание, умеют понимать человеческую речь и адекватно отвечать на вопросы.

Японских андроидов линейки Repliee издалека можно принять за людей

А вот американские инженеры создают роботов в основном для военных целей. Первая модель Greenman, сконструированная Центром SPAWAR (Space and Naval Warfare Systems), появилась в 1983 году и представляла собой торс с головой и манипуляторами. Её основной «изюминкой» была система наблюдения, смонтированная на шлеме. Следующим военным роботом стал Manny — он не умел ходить, зато ловко ползал. Наиболее перспективной разработкой SPAWAR считается ROBART III — мобильный боевой робот с пулемётом и сворой миниатюрных разведчиков, которые помогают ему выслеживать цели.

Недавно человекоподобные роботы появились и в космосе. В 2011 году шаттл «Дискавери» доставил на орбиту робонавта R2. Его тело состоит из двух частей: верхняя сделана по образцу человеческого торса, нижнюю же можно менять для решения специальных задач. Сейчас R2 под присмотром космонавтов занимается техобслуживанием внутри МКС; в будущем планируется научить его работать снаружи.

Робонавт R2 пока ещё немного умеет, но быстро учится

А российские разработчики создали робота по имени Фёдор (от Final Experimental Demonstration Object Research). Он довольно подвижен, автономен, подчиняется голосовым командам и даже умеет водить автомобиль! Вице-премьер Рогозин обещал, что Фёдор отправится в одну из космических миссий на МКС не позднее 2021 года.

Конечно, все эти проекты впечатляют. Но, скорее всего, андроиды так и останутся уникальными дорогостоящими игрушками. Даже робота-сиделку или робота-портье куда выгоднее делать не антропоморфными, а функциональными: две руки и две ноги усложняют конструкцию, не давая никаких преимуществ, кроме эстетических.

Робот Фёдор готовится к полёту на орбиту как настоящий кандидат в космонавты

Попытки создать полноценного андроида, которого не сможет отличить от человека даже эксперт, связаны не с логикой развития роботехники, а с образами из фантастики, на которой воспитывались современные инженеры. Но всё меняется, в том числе и фантастика. Возможно, в будущем проекты андроидов, которые сегодня радуют нас на выставках, будут восприниматься как технический курьёз, вроде аэропланов на паровой тяге или подземных лодок.

Источник - https://www.mirf.ru/science/roboty-proshloe-i-buduschee/