"Голубятня" графа Орлова

Автор: Д. В. АмурскийЕсли идти от метро "Ленинский проспект" к Донскому монастырю, то в лабиринте улиц между Донским и Даниловским кладбищами можно увидеть странный дом, резко отличающийся по архитектуре от окружающих его простых кирпичных пятиэтажек и претенциозных элитных жилых комплексов для "жирных котов".

Это здание, которое иногда называют "голубятней". Сейчас неизвестно, кто был заказчиком его строительства и какой архитектор руководил работами. Неизвестно даже в каком году его построили. Никаких официальных документов, которые могли бы прояснить эти вопросы, не сохранилось. Приходится довольствоваться одними лишь догадками.

Наиболее популярна версия, что здание построил в 1780 году Матвей Казаков для генерала-аншефа графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского. А участок, на котором возвели "голубятню", якобы подарила Орлову Екатерина II.

Виргилиус Эриксен. Портрет графа А. Г. Орлова-Чесменского. Между 1770 и 1783 годами.

Виргилиус Эриксен. Портрет графа А. Г. Орлова-Чесменского. Между 1770 и 1783 годами.

Алексей Орлов в 1775 году выполнил очень щекотливое и очень важное поручение императрицы по поимке княжны Таракановой. Но вернувшись в Россию, он обнаружил, что при дворе к нему относятся очень холодно, а его брат Григорий больше не является фаворитом императрицы. В ноябре 1775 года Алексей Орлов попросил отставку. 2 декабря его прошение было удовлетворено и графу Орлову назначили пенсию. В Санкт-Петербург с той поры он приезжал редко, а его появления там воспринимались приближёнными императрицы с очень большими подозрениями.

Зато у Алексея Орлова появилось много свободного времени, которое он отдал своей страсти, коневодству. В октябре 1776 года он основал Хреновский и Чесменский конные заводы в Воронежской губернии. Там он вывел знаменитую породу лошадей. Но есть сведения, что граф Орлов ещё увлекался и голубями. С его именем часто связывают породу орловский белый турман. И в этой связи есть предположение, что летнюю дачу Алексея Григорьевича назвали "голубятней" из-за того, что в верней ротонде здания действительно располагалась голубятня. Хотя некоторые исследователи утверждают, что данное название дали даче жители окрестных домов за нетрадиционную форму.

Летом 1780 года братья Григорий и Алексей Орловы отправились за границу, в город Спа (княжество Льеж), чтобы полечиться там Пуонскими водами. Сомнительно, чтобы именно в этом году была построена дача возле Донского монастыря. Тем более, что Матвей Казаков в том же самом 1780 году заканчивал Петровский дворец и переходил к его внутренней отделке. Одновременно Казаков работал над Сенатским дворцом в Кремле, церковью Спаса Нерукотворного в усадьбе Рай-Семёновское, церковью Филиппа Митрополита в Мещанской слободе и, возможно, усадьбой графа Захара Чернышёва на Тверской улице (ныне здание мэрии Москвы).

Мог ли он параллельно что-то строить для Орлова в 1780 году? Теоретически мог, ибо его называют "трудолюбивым гением", оставившим после себя очень большое количество зданий. Но в реальности даже феноменальной работоспособности Матвея Казакова могло не хватить на всех заказчиков. А были в Москве и другие архитекторы, который строили красивые здание в стилистике классицизма. Те же Родион Казаков, Иван Еготов или Фёдор Соколов вполне могли исполнить заказ графа и генерала-аншефа.

Но в жизни Алексея Орлова было событие, которое на мой взгляд, было идеальным поводом для того, чтобы обзавестись очаровательной летней дачей. В 1782 году он задумал жениться на Евдокии Николаевне Лопухиной.

Екатерина II одобрила этот союз собственноручным письмом от 28 апреля 1782 года и пожелала "всякого счастья и благополучия". Свадьбу отпраздновали 6 мая в усадьбе, которая располагалась возле села Остров. Торжества продолжались несколько дней. Но от Острова до Кремля даже по прямой километров 30 и ездить оттуда на приёмы в лучших домах Москвы с молодой женой было довольно утомительно. То же касается и других подмосковных имений графа Орлова. Поэтому, на мой взгляд, логично было обзавестись красивым и романтичным домиком возле Калужской заставы.

Домик этот стоит на пригорке. Скорее всего, в конце XVIII века с его верхней ротонды открывались прекрасные виды. На квадратном в плане первом этаже получилась уютная терраса. Если представить себе, что вокруг обустроен красивый сад, в котором цветут цветы и щебечут птицы, то лучшего места для новобрачных и представить трудно!

Но семейное счастье Алексея Орлова продлилось недолго. Евдокия Николаевна скончалась 21 августа 1786 года, сразу после рождения долгожданного сына Ивана.

Есть упоминания, что Екатерина II посещала имение Алексея Орлова рядом с Донским монастырём в конце июня 1787 года (28 июня она вернулась из поездки в Крым, а 11 июля возвратилась в Санкт-Петербург) и раскритиковала здание. Императрица заявила, что оно "неуклюжей архитектуры" и что его окна пропускают слишком мало света. Но неизвестно, шла ли речь о "голубятне", или о каком-то другом здании.

Известно также, что брат Алексея Орлова-Чесменского Фёдор купил в 1793 году у наследников скончавшегося Александра Алексеевича Вяземского имение в Нескучном (бывший Демидовский дворец). Фёдор Григорьевич хотел выстроить за городом "хоромы", которые превзошли бы по изяществу дачу брата возле Донского монастыря. Ныне в главном здании этого имения располагается Президиум Российской Академии наук.

Но у этой самой популярной версии происхождения "голубятни" есть противники, и их основными аргументами против неё являются отсутствие этого здания в списке построек, уцелевших после московского пожара, а также отсутствие информации о нём на картах Москвы и прилегающих окрестностей того времени. Можете посмотреть сами.

На фрагменте "Плана императорского столичного города Москвы", созданного Иваном Фёдоровичем Мичуриным в 1739 году, серый квадрат, помеченный цифрой 9, — это Донской монастырь. Буквой V отмечена Донская улица, буквой U — Калужская улица. Снизу проходит Компанейский вал, предшественник Камер-Коллежского. Видно, что к югу от Донского монастыря почти ничего ещё нет.

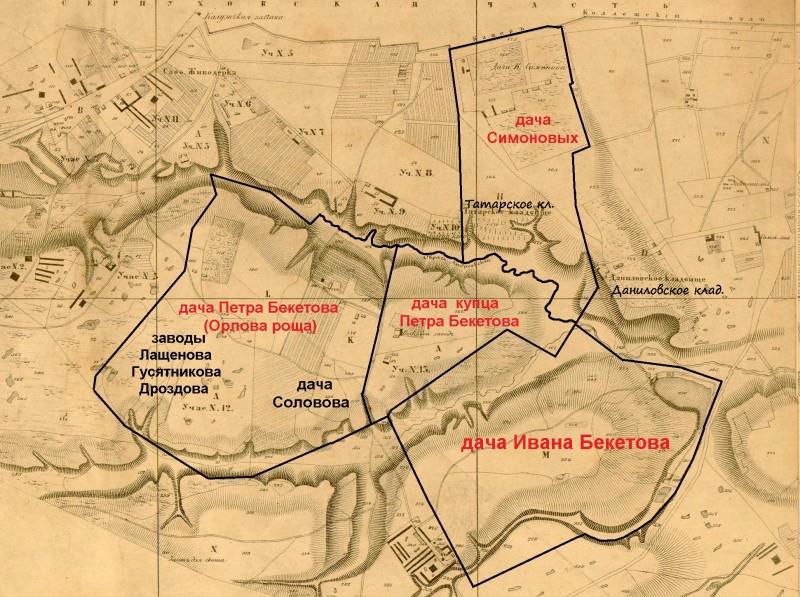

На фрагменте карты, созданной в 1823 году в Военно-Типографическом Депо при Главном штабе Его Императорского Величества по данным, снятым офицерами квартирмейстерской части в 1818 году, южнее Донского монастыря располагается некая "Дача Саловова". Подпись эта слишком большая, и понять, к какому конкретно месту на карте она относится — невозможно. Зато есть наложение на план выгонных земель топографической съемки 1851 года, на котором видно, что дача Соловова располагалась южнее.

На этой комбинированной карте подписана дача Симоновых. Это именно тот земельный участок, на котором расположено интересующее нас строение.

На фрагменте карты 1859 года южнее Донского монастыря показана фабрика Симонова. Известно, что купец Фёдор Симонов выкупил часть имения Александра Алексеевича Меденцова с каменной дачей, оранжерей и садом в 1839 году. Это как раз то самое место, где сейчас стоит этот замечательный дом. Через пять лет Симонов докупил оставшийся участок. Позднее земля перешла по наследству к его сыну Алексею Фёдоровичу. Вполне возможно, что "голубятня" была построена при Симоновых, или при предыдущих владельцах участка, которые достоверно известны, начиная с 1817 года, а истории про дачу графа Алексея Орлова относятся к другому зданию, утраченному при пожаре 1812 года.

На фрагменте карты 1881 года южнее Донского монастыря указана дача К. Симонова. "К." может расшифровываться, как купец.

На фотографии "дачи-голубятни", сделанной в советское время, видно, что тогда здание датировали 1820 — 1830 годами.

А ещё в двадцатых годах XX века на заседании клуба "Старая Москва" краевед Николай Чулков высказал предположение, что дачу эту использовали для заседаний масонской ложи, а из подвалов дома обустроили подземные туннели. При реставрации здания в конце XX века строители и в самом деле будто бы обнаружили два подземных хода, которые вели в сторону Нескучного сада и Москвы-реки. Один из них предназначался для кареты, запряжённой парой лошадей, второй — для одного пешехода.

Вот такие тайны скрывает эффектный особняк чуть южнее Донского монастыря.