Развитие эксперимента?

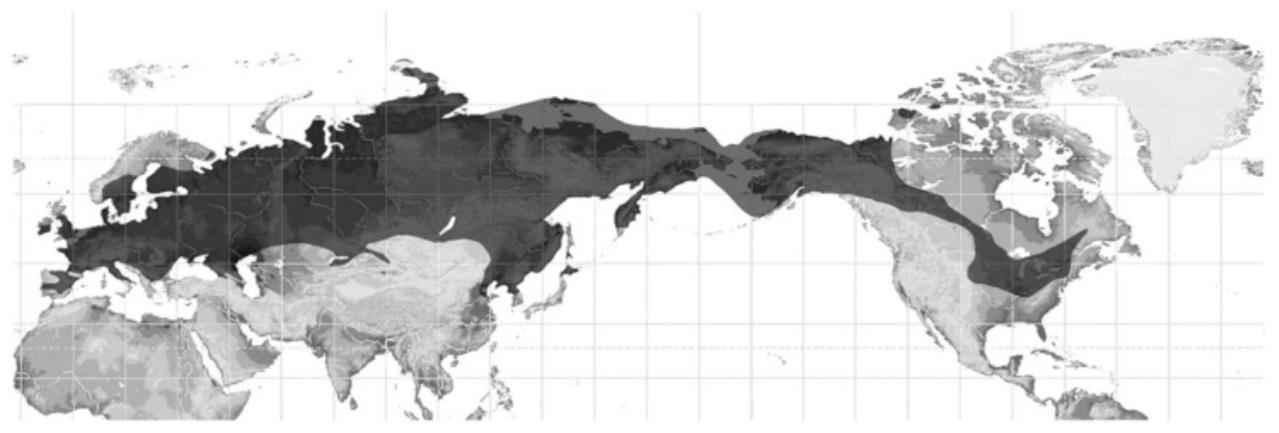

Автор: МВАНачну, пожалуй, с основ. Интересующиеся временами Ледникового Периода все это знают, но для многих это будет интересно. Итак. В прошлом, очень далеком, но уже во времена человека, существовал на Земле вот такой биотоп.

Тундростепь (также в англоязычной научной среде — мамонтовые прерии или мамонтовая степь) — некогда обширная экосистема (биотоп) полярных и приполярных областей Евразии и Северной Америки эпохи плейстоцена. Участки реликтовых тундростепных ландшафтов — дриадовые тундростепи — сохранились до наших дней в Хакасии, на Алтае (плоскогорье Укок), отдельные участки этих растительных сообществ сохранились в Забайкалье и Прибайкалье.

Во время Последнего ледникового максимума тундростепь — мамонтовая степь, была самым большим по площади биомом Земли. В долготном направлении она простиралась от современной Испании на восток через всю Евразию до Канады (в тот период Евразия и Северная Америка были соединены посредством Берингии — сухопутного пути на месте нынешнего Берингова пролива), в широтном — от современных арктических островов до Китая. Климат биома был холодный и сухой. В растительном покрове преобладали высококалорийные, кормовые виды трав и кусты ивы. Они круглый год обеспечивали надёжную кормовую базу для большого количества животных мегафауны. Основными травоядными того периода были — степные зубры, лошади, шерстистые мамонты.

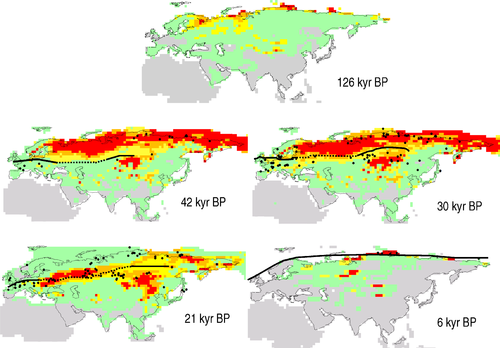

Тундростепь имела стабильный, характерный климат и биосистему на протяжении 100 000 лет. Постепенно исчезла как биом по мере потепления и повышения влажности климата Арктики, от 12 до 5 тыс. лет назад. Иллюстириует этот процесс изменение ареала обитания шерстистого мамонта.

Собственно я не знаю, как обстоят дела с возрождением самого мамонта, но вот эксперименты по воссозданию самого биома проводятся вполне успешно. В мире их несколько, но нас интересует один.

Плейстоце́новый парк — заказник на северо-востоке Якутии в нижнем течении Колымы, в 30 километрах к югу от посёлка Черский, в 150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана. В заказнике проводится эксперимент по воссозданию экосистемы «мамонтовых тундростепей» плейстоцена, существовавшей на больших территориях Северного полушария во времена последнего оледенения. Идея плейстоценового парка состоит в интродукции сохранившихся видов мегафауны с целью воссоздания почв и ландшафтов, характерных для мамонтовых тундростепей, что должно привести к воссозданию высокопродуктивного травяного покрова. На территории парка живут якутские лошади, северные олени, лоси, овцы, овцебыки, яки, зубры, верблюды и маралы.

Мамонтовые тундростепи, предположительно, были в десятки раз более продуктивными, чем существующие сейчас на их месте лесотундровые и болотисто-тундровые биоты. В результате вымирания крупных травоядных около 10—12 тыс. лет назад (мамонт, шерстистый носорог, большерогий олень и др.) система деградировала до нынешнего состояния.

Суть эксперимента довольно проста. Если в двух словах, то нужно увеличить "плотность населения травоядными" на единицу площади. Но все же расширим информацию.

По мнению некоторых биологов, превращение мамонтовых степей в современную заболоченную тундру, ставшее следствием гибели фауны крупных и средних млекопитающих, не является необратимым. Известно, что выпас скота в тундре приводит к обратному процессу — на месте съеденных животными мхов появляются травы, почва становится суше. В силу этого существует возможность частично восстановить прежний богатый биоценоз путём реинтродукции в тундре крупных копытных, некогда населявших тундростепь. Большое количество крупных животных могло прокормиться в приполярных областях благодаря тому, что вместо современной тундры и тайги существовала совершенно другая экосистема. Особенностью тундры является то, что мёртвые растения в ней почти не разлагаются, как это происходит в более тёплых широтах, а уходят в вечную мерзлоту. В результате органические вещества безвозвратно теряются: «пониженная активность микрофлоры обусловливает бедность тундровых почв азотом и приводит к накоплению в верхнем горизонте оторфованых растительных остатков» (МСЭ). Но если бедность тундровых почв компенсировать внесением азотных удобрений, например, навоза, то на месте скудных мхов и лишайников появляются быстрорастущие и высококалорийные злаковые растения.

Вот и пример успешности. До забора - тундра, за ним - территория парка. Фото маленького размера, но разница видна.

Вот другое, демонстрирующее изменение тундры.

В 1997 году часть территории заказника была окружена по периметру (около 20 км) изгородью из жердей. В настоящее время территория заказника составляет 144 км² (из них огорожено лишь 20 км²)[1]. Его основатель, Сергей Зимов, планирует добиваться увеличения территории до 750 км². Ему было отказано, на основании того, что не вся уже выделенная территория использована.

Однако в свете происходящего в последние годы, а особенно в этом году, у Сергея Зимова похоже есть шанс возродить биотоп просто таки в исторических масштабах.

Если возрождение древнего биотопа цель всего происходящего, то лично я рад за энтузиастов. Так что ждем лишь новостей из Китая о клонировании мамонта.