"Горы". Часть седьмая

Автор: ЛиСиЦаС Сибирь-горой напрямую связано одно из исторических событий. Из Википедии:

Начиная с весны 1774 года, теснимый правительственными войсками под предводительством Суворова, Емельян Пугачёв отступал со своими отрядами вниз по Волге. 6 августа 1774 года армия повстанцев захватила Саратов[1]. Коменданту города Ивану Бошняку удалось с отрядом из шестидесяти солдат и офицеров вырваться из окружения и уйти в Царицын. 11 августа Пугачёв занял Камышин (называвшийся тогда Дмитриевском) в пределах[уточнить]Царицынского уезда[уточнить]. 16 августа у станицы Балыклейской Пугачёв одержал победу над царскими войсками; 17 августа Пугачёв занял Дубовку, часть гарнизона которой также отошла в Царицын, а другая часть присоединилась к Пугачёву. Начинается подготовка к обороне Царицына. Все окрестные гарнизоны получают приказ в спешном порядке двигаться в Царицын[2].

Коменданту Царицына полковнику Цыплятеву удалось собрать в крепости 6000 человек и 73 пушки, у Пугачёва было около 10 000 человек. Первое столкновение между ними состоялось в бою при Мечётке (вблизи нынешней станции), где Пугачёв разбил отряд царских войск. 21 августа 1774 года, около двух часов дня, повстанцы столкнулись с правительственными войсками в районе современной Спартановки. В результате этой стычки царские войска отступили к крепости. Окрылённый успехом, Пугачёв подвёл войска по берегу Волги вплотную к стенам крепости, а свою артиллерию разместил на Сибирь-Горе, которая была в опасной близости от крепостных батарей.

Цыплятев разделил артиллерию. Часть он оставил на крепостных стенах, а часть погрузил на плоты, запустив по реке плавучие батареи. Завязавшая артиллерийская перестрелка закончилась разгромом повстанцев, которых залпом с Волги добили плавучие батареи. Массированный артиллерийский огонь заставил отряды Пугачёва отступить[2]. Царицын стал первым городом, который не сдался Пугачёву. Успех правительственных войск был достигнут благодаря деятельности коменданта города Ивана Цыплятева, а также известию о приближении корпуса царских войск под руководством генерала Михельсона[1]. Пугачёв отступил к Чёрному Яру[3] и 24 августа в сражении у Солениковой ватаги был разбит[1].

Итак, что же произошло? Комендант Царицынской крепости Цыплятев смог предугадать действия войска Пугачёва и заранее пристрелял пушки к Сибирь-горе, а у повстанцев подошедших с севера такой возможности не было. Но для нас сейчас важно то, что уже тогда, в 1774 году, существовало название Сибирь-гора. За исключением южного подножья, где находилась ещё не разделённая железнодорожным полотном Голубинка, она была ещё практически не заселена. Причин для возникновения названия могло быть две: на высоком бугре зимой было действительно намного холоднее, чем в низине, и там, в начале пути на Москву, могло действовать немало разбойничьих шаек, "по которым Сибирь плачет". То, что знаменитый Вал Анны Иоановны, остатки которого можно обнаружить до сих пор в виде возвышенностей кажущихся естественными - https://author.today/work/71686 , был построен в 1720 году именно для охраны пути, лишь подчёркивает, что название могло появиться ещё до его постройки. Расположение там пугачёвских пушек только укрепило уже существовавшее название.

Заселять Сибирь-гору, в отличии от Вор-горы (Дар-горы), власти не стремились: не хотелось им получить бедняцкий и неблагонадёжный посёлок прямо над крепостью. Её заселение началось лишь во второй половине девятнадцатого века, и причиной стало строительство железной дороги. Поначалу лишь небольшая часть Сибирь-горы была выделена под постройку временных бараков для железнодорожных рабочих, но вместе с ними в Город потянулись и самовольные переселенцы, которых никто не приглашал, и самострой. Поначалу власти пытались с этим бороться, но в конце концов решили всё же всё это узаконить. К концу девятнадцатого века Сибирь-гора вместе с Верхней Голубинкой получила название 3-й части Города, а вновь возникшим улицам были даны названия по названиям рек, озёр и морей, чтобы сразу же можно было понять, что если кто-то живёт, например, на улице Байкальской, Аральской или Тихвинской, то это именно на Сибирь-горе, которая как и Вор-гора имела сообщение с нижней частью Города через "проколы" в насыпи железной дороги. Или, если пешком, с риском как для жизни, так и нарваться на арест - через пути.

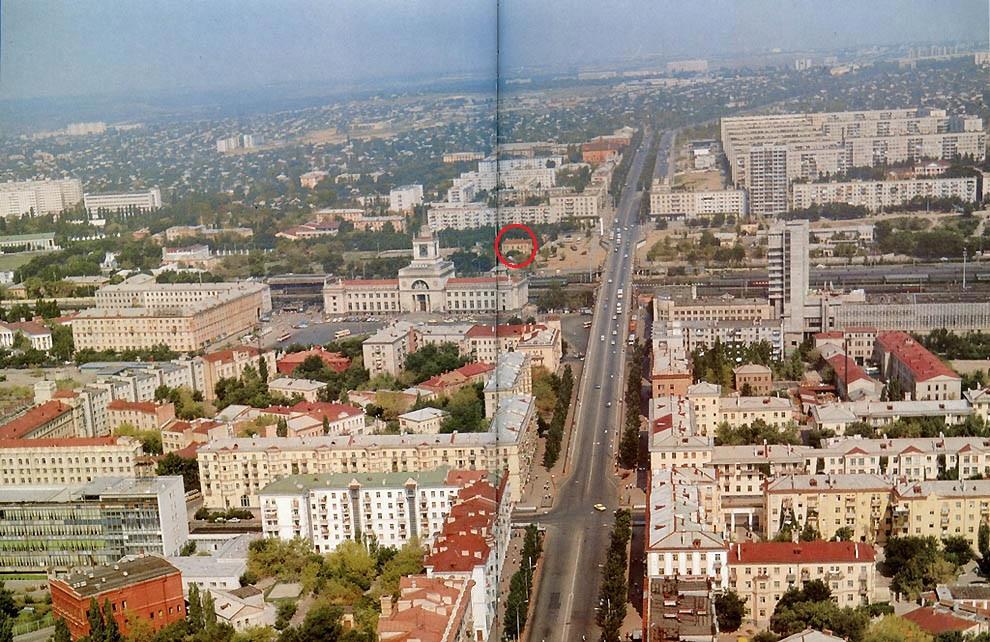

Несмотря на своё, по сравнению с Вор-горой (Дар-горой), гораздо более позднее образование как части Города, достопримечательностей на ней больше. Начну с фотографии, которую читатели уже видели. 1942 год, в левом нижнем углу видно повреждённое бомбёжкой, но не разрушенное двухэтажное здание:

Что о нём известно? Увы, немного: бывший купеческий особняк (фамилия владельца неизвестна), построенный в конце девятнадцатого века (точный год неизвестен). О том, что было в нём в предвоенные годы тоже неизвестно. Известно лишь то, что здание было восстановлено после Сталинградской Битвы и в нём долгое время находилось Общество глухонемых:

Послевоенное восстановление серьёзной реставрацией назвать было трудно - лишь бы в нём можно было находиться людям, поэтому здание не привлекало к себе особого внимания. Вплоть до девяностых, когда его выкупил у Города частный банк "КОР". Честно признаюсь, что считаю его реставрацию одной из лучших в Городе. А может быть, и не только в Городе. Обратите внимание даже на такие "мелочи", как ограда балкона и водосточные трубы в духе купеческих особняков Царицына:

Современный адрес: улица Невская 3. В прошлом (вроде) году у банка была отобрана лицензия, поэтому сейчас здание, увы, пустует, и дальнейшая его судьба неизвестна. Наверняка нашлось бы немало желающих построить на этом месте торговый центр или очередную высотку, но присвоенный ему в 1997 году статус Объекта Культурного Наследия сделать это, к счастью, не позволяет. Пока, по крайней мере.

О других достопримечательностях Сибирь-горы - продолжение следует.