и снова авторам-мореманам. Медицина в Эпоху Паруса

Автор: Борис БатыршинВзято с Дзен-ленты George Rooke

Перед тем, как мы перейдем к описанию других болезней, стоит понять, что экипаж военного корабля в известной степени состоит из избыточного числа людей, которые в обычном плавании являются лишними, бездельниками. Например, экипаж известного чайного клипера «Катти Сарк» в 1870 году составлял 35 человек, потом был сокращен до 28, потом – до 23, а к 1880-му и вообще до 19 человек.

Соответствующий «Катти Сарк» по тоннажу 38-пушечный британский фрегат «Помон» (1805 год постройки) имел команду в 295 человек, то есть в десять раз больше! Естественно, что основная масса людей на корабле нужна была только в бою. В обычном рутинном плавании эти лишние 260 человек представляли собой обузу, которую надо было кормить и поить. Кроме того, они нарушали эпидемиологическую ситуацию на корабле.

Таким образом, если на судне появлялись, к примеру, вши, то эпидемия тифа охватывала корабль с ужасной скоростью. Скученность большого количества людей, не имеющих своего личного пространства, просто провоцировала разрастание эпидемий.

Именно это переполнение людей и было основной проблемой, которое тянуло за собой другие проблемы. Для Адмиралтейства большая смертность моряков была секретом Полишинеля, поэтому в дальние плавания корабли комплектовали увеличенной командой, в расчете на ожидаемую смертность. Это приводило к еще большей скученности, и как следствие – к еще большей смертности. Замкнутый круг, который не имел решения.

Как следует из вышесказанного, самая высокая смертность была на линейных кораблях, имеющих экипаж от 700 до 1000 человек. А самая низкая – на малых судах (шлюпы, куттеры, бомбардирские кэчи и т.д.), поскольку в пересчете на тонну водоизмещения показатель населенности там был значительно ниже. Недаром считалось, что на малых судах матросы были более здоровыми.

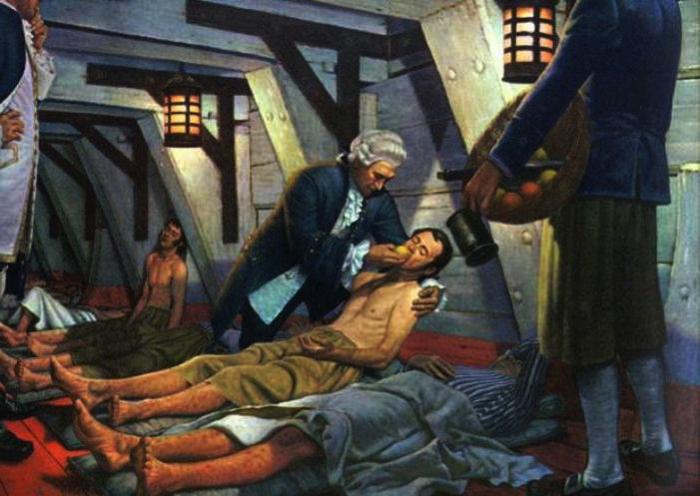

Военно-морские хирурги XVIII века лечили экипажи в полном соответствии с тогдашними представлениями в медицине, а господствовали тогда взгляды Гиппократа и Галена, которые представляли собой концепцию «четырех гуморов».

Согласно воззрениям Галена тело человека состояло из этих самых гуморов: кровь, слизь, рыжая желчь и черная желчь. Выдержка из книги немецкого гуманиста и историка Матвея Дрешера «О частях тела человека и о душе и ее возможностях»: «Кровь - гумор, смешанный из жара и влаги, приятный, поскольку является подходящим и соответствующим для питания тела.

Слизь - гумор холодный, влажный, безвкусный, как бы недоприготовленная кровь, беловатый, который несется с кровью, чтобы смягчить ее жар, а также дальнейшим варением может превратиться в кровь, помогает распределению гуморов, и питает родственные себе части. Еще называется φλέγμα [греч. флегма, слизь, мокрота], das wesserige geblüt [нем. водянистый род].

Рыжая желчь - гумор горячий, сухой и горький, который также подобен пене крови, несомой с нею, чтобы питать родственные члены, отворять путь и проникать, das scheumigte geblüt [нем. пенистый род]. Полезный для питания частей, которые имеют подобный темперамент.

Черная желчь или меланхолия - природный гумор, холодный, сухой, густой, черный и терпкий, часть которого несется с кровью, чтобы делать ее более густой и питать кости и селезенку. И является как бы гущей и осадком крови, das schwartz geblüt [нем. черный род].

Столько же противо природных гуморов, которые называются нездоровыми и не естественными ввиду того, что повреждают природу. Это происходит тогда, когда природные теряют свои качества и вырождаются. Например, когда меланхолия сжигается, становится испорченной и производит беснование. Когда сильно разбавлена флегмой, производит тупость и порождает холодные болезни. Когда вырождается кровь, становится бледной или водянистой и вредоносной, как при водянке. Когда сжигается красная желчь, становится испорченной и жгучей. Когда флегма отклоняется от природного качества вследствие слабой варки, гумор становится водянистым и вредным для тела.»

К середине XVIII века теорию «четырех гуморов» начала вытеснять теория «миазмов» доктора Ганнемана, согласно которой в окружающей среде существуют «заразительные начала», которые могут попасть в человеческий организм с несвежим воздухом, пищей или водой, и образовать там болезнь. К «миазматическим» болезням относили брюшной тиф, холеру, чуму, малярию и т.д.

При этом болезнь, описанная одним хирургом как лихорадка, могла быть описана другим как «болотная лихорадка», третьим – как «тошнотворная лихорадка», и т.д. То есть четкой идентификации болезни почти весь XVIII век не существовало, как класса.

Сделав столь необходимое предисловие, теперь перейдем к рассмотрению самих болезней.

Итак, мы с вами рассмотрели цингу и желтую лихорадку.

Следующей напастью после желтой лихорадки была малярия. Разносчиком ее также являются комары, только других видов – Anopheles, Еoxorhynchites и т.д. Соответственно природа у малярии схожа с желтой лихорадкой. Отличительным симптомом для врачей XVIIIвека у малярии была рвота – в отличие от «Желтого Джека» больного рвало не черной, а желтой слизью.

Согласно тогдашним воззрениям хирурги определяли три стадии заболевания: холодная стадия, горячая стадия и потеющая стадия.

В холодной стадии пациента была дрожь, он жаловался на сильную головную боль и рвоту.

В горячей стадии у человека возникала большая температура, он метался в бреду, часты были галлюцинации.

Наконец, в потеющей стадии пациента пробивал пот, больной слабел, боли отступали, галлюцинации и бред прекращались, больной наконец засыпал и шел на поправку.

Малярия начала процветать по тем же самым причинам, что и желтая лихорадка. Вырубка лесов, заболочивание местностей, уменьшение популяции птиц, как следствие – скачкообразное размножение малярийных комаров.

Опять-таки, понятия об эпидемиологии тогда никакого не было, врачи старались лишь облегчить страдания больного, а не вылечить болезнь. Предписывалось частое проветривание, свежий воздух, чистая вода и т.п. гигиенические меры.

Противоядие от малярии нашли только экспериментальным путем в 1809 году. Во время высадки на Вальхерене (Голландия) британские войска поразила эпидемия малярии. К тому же Наполеон приказал разрушить дамбы, вода затопила подходы к острову и редкую растительность, что способствовало размножению комаров. К 17 сентября 8200 человек уже были больны, умирало по 250 человек в день. К счастью, на медицинских складах флота в Дувре были сосредоточены запасы толченой в порошок перуанской коры (хинина), который индейцами считался действенным средством против малярии. Начальник медицинской службы экспедиционного корпуса Джеймс МакГрегор наладил поставку и выдачу хинина больным. Правда эпидемия была уже в разгаре, и 4000 человек умерло от болезни, однако 12000 выжило.

И все-таки малярия убила гораздо меньше людей, чем цинга или желтая лихорадка. Все дело в «малом ледниковом периоде», который просто спас жителей северной и центральной Европы от этой напасти. Температурный фон понизился, и популяция малярийных комаров росла в Европе очень медленно.

Еще одна напасть - сыпной тиф. Так же называемый: «корабельная лихорадка», «тюремная лихорадка», «больничная лихорадка». Если в случаях желтой лихорадки и малярии распространителями были комары, то с сыпным тифом все гораздо сложнее. Здесь переносчиками болезни были вши и блохи. Соответственно, желтая лихорадка и малярия передавались от комара к человеку, и достаточно было покинуть зараженные области, чтобы болезнь сошла на нет. В случае с тифом это не помогало, ведь блохи и вши отлично селились на самих людях.

Вши и блохи прекрасно жили в грязной одежде, постельном белье, гамаках, и т.д. И естественно, что эпидемия тифа часто принимала катастрофические формы.

Врачи того времени не думали, что болезнь передается через этих паразитов, но согласно теории «миазмов» требовали придерживаться правил чистоты и гигиены. Меры по чистоте и гигиене мы уже описывали в предыдущих частях, нет смысла их повторять. Что касается самого течения болезни: она делилась на два периода.

Это лихорадочный период, характеризующийся высокой температурой, сыпью по всему телу и повышенным потоотделением (длился примерно две недели) и период восстановления (уменьшение сыпи, снижение температуры, слабость организма). В первом периоде возможны были временная глухота, оцепенение, бред, и в конечном итоге – смерть. Если больному удавалось пережить лихорадку – он выздоравливал.

Известный историк Роджер в своей книге «Деревянный мир» пишет, что тиф больше всего людей убивал в холодную погоду. Это и понятно, ведь в сыром, неотапливаемом помещении ослабленный организм легко заболевал дополнительно простудой или воспалением легких, и букет болезней легко доводил до смертельного исхода.

Так, эпидемия тифа в Роял Неви в 1739-1741 годах убивала команды и новобранцев быстрее, чем корабли успевали выходить в море. В период с 1755 по 1756 год Королевский Флот потерял 2000 человек от сыпного тифа. В 1778 году у берегов Северной Америки контр-адмирал Байрон потерял от тифа 1233 моряка.

Хотя кардинальные меры по гигиене и чистоте, реализованные в Королевском Флоте в 1760-х годах резко снизили эпидемии тифа, но заболевания эти еще встречались на кораблях Его Величества и в 1779 году (фрегат «Помпея»), а в 1780-м началась эпидемия на линейном корабле «Дартмут», о которой мы имеем свидетельства из журнала корабельного хирурга Джеймса Вилкса.

Прежде всего, всех больных перевели на специальное госпитальное судно - «отстойник». Убирали корабль по три раза в день, все нижние палубы окуривали можжевельником, одежду и гамаки мыли раз в два дня, однако ничего не помогало, умирало по 25 человек в день. И тогда Вилкс приказал… обрить всю команду (причем везде, и пах, и подмышки), и полоскать все белье и одежду в морской воде с уксусом. Эта мера помогла – эпидемия резко пошла на убыль. Вилкс доказал, что вши и блохи могут гнездиться не только в одежде, но и в волосах на теле.

Сорока годами ранее уже упоминаемый нами врач Джемс Линд ввел в обязанность поставку на корабли обычного хозяйственного мыла, но вскоре от этих рекомендаций Адмиралтейство отошло, поскольку «закупка мыла требовала большого бюджета». В 1790-х Гилберт Блейн продавил-таки поставку на флот самого дешевого хозяйственного мыла, которое использовалось, как для стирки одежды, так и для мытья матросов.

Примерно в это же время было принято следующее правило: новобранцы на флоте получают чистые, новые комплекты одежды, а у отпущенных со службы моряков их одежда во избежание недоразумений сжигается.

Кроме того, палубы окуривали табаком, который помогал бороться с блохами (блохи не выносят его запаха), а так же мыли палубы и гамаки отваром из табака.

К 1793 году сыпной тиф практически был изжит на кораблях Роял Неви.