о знаках препинания

Автор: Елена МатеушСейчас, как я уже писала, участвую в литературном марафоне-конкурсе "Пишу роман 2019" и нахожусь на втором этапе. О нём я напишу позже, когда этап подойдет к концу. А сейчас о другом. На конкурсе мы должны прочитать работы других участников, и я впервые поняла, что ошибки действительно мешают воспринимать текст. Я никогда не относилась к граммар-наци и довольно спокойно воспринимала ошибки и опечатки в чужих текстах. Сама не безгрешна:) Поэтому раньше удивлялась на возмущение по языку авторов, которое иногда встречала в обсуждениях.

Но видно мне просто не попадалось раньше то, чем читатели возмущались. А здесь мне впервые пришлось читать совершенно сырые тексты и я поняла, почему люди "цепляются" к языку. Стилистические ошибки, не соблюдение правил пунктуации действительно очень затрудняют понимание смысла текста, не дают погрузиться в него. Это особенно обидно, когда всё остальное хорошо.

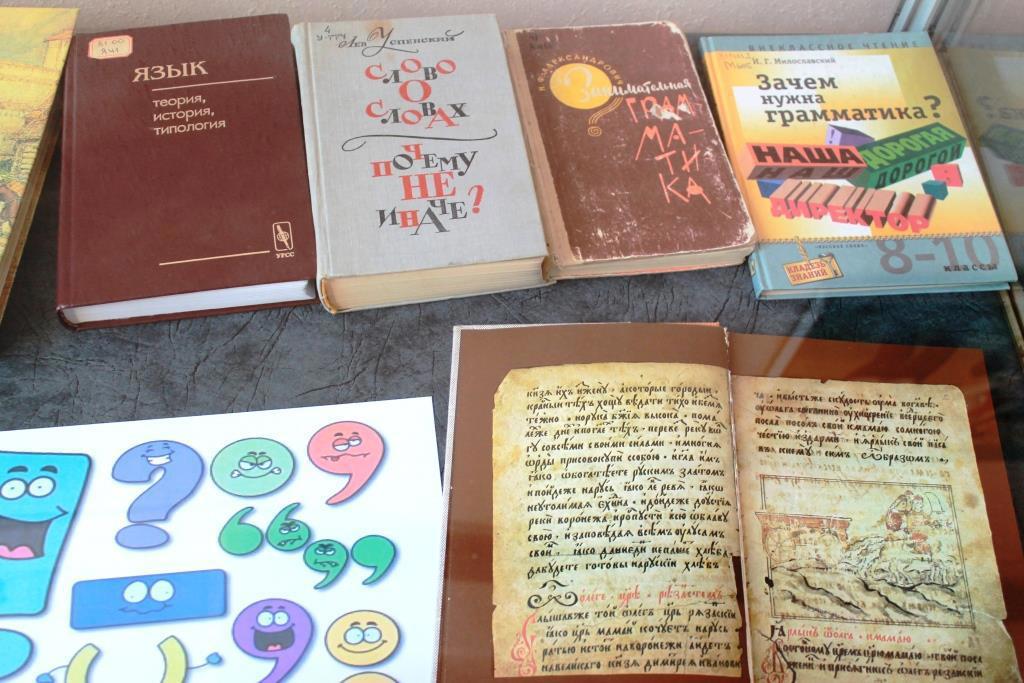

Не знаю кому как, а мне особенно сложно даются знаки препинания. И вот ещё раз оценив их важность, читая чужие главы, я сегодня наткнулась на интересную информацию по истории русской пунктуации. Решила поделиться с вами.Вдруг и вам будет интересно. Это по материалам выставки в нашей библиотеке

История русского языка и знаков препинания полна интересных фактов. Когда-то мечта нынешних двоечников была явью. В далеком прошлом люди писали и печатали книги без обсуждаемых значков, тех самых знаков препинания. Но такая практика наших предков в конце концов утомила и был придуман первый знак - точка.

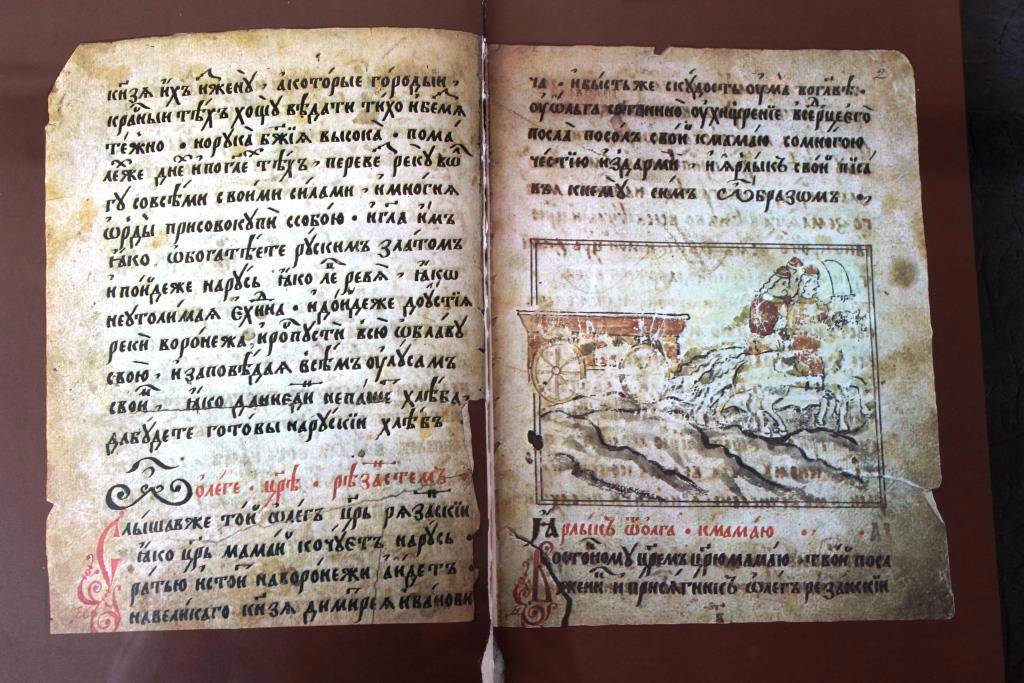

Она стала первым изобретением в деле пунктуации и помогла разделять сплошной поток текста на меньшие отрезки, помогая читателям добираться до смысла. Точка встречается уже в памятниках древнерусской письменности.

Это факсимильное издание «Сказания о Мамаевом побоище». Если присмотреться внимательно, то заметите, что точку ставили не внизу на строке, а выше, посередине текста.

Точку по праву можно назвать родоначальницей русской пунктуации. Она присутствует в других знаках препинания: точка с запятой, многоточие, двоеточие.

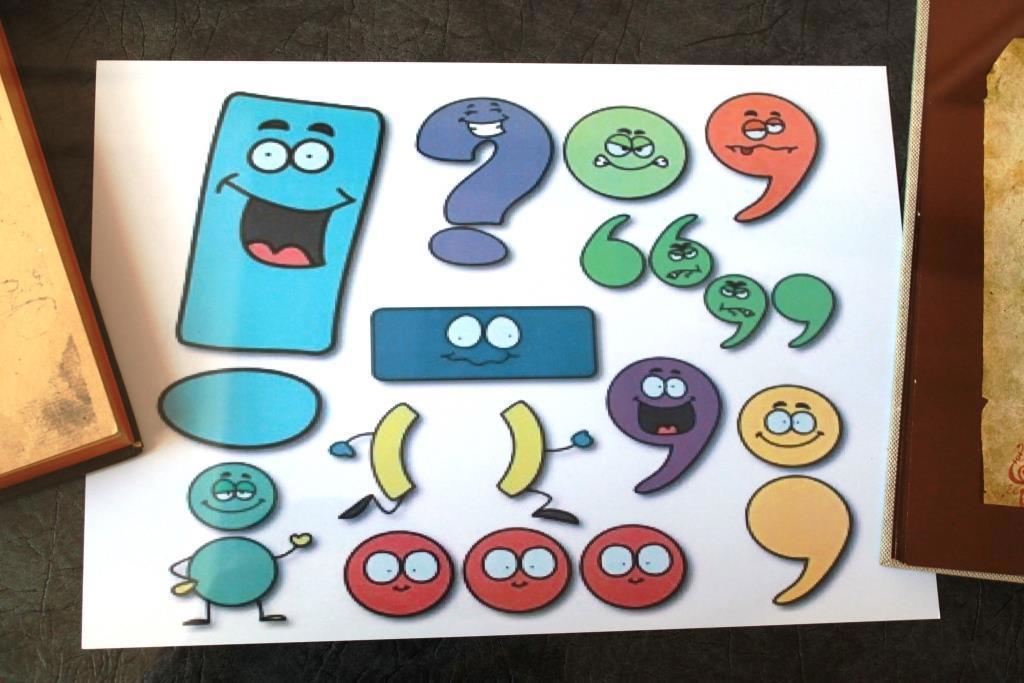

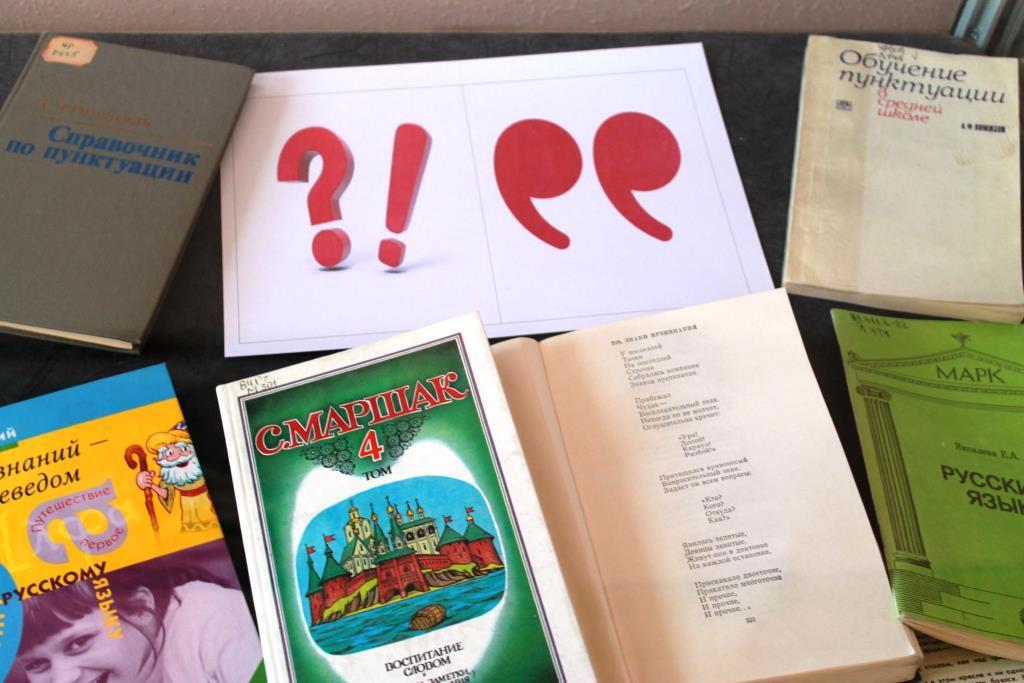

В русском языке 16-18 веков вопросительный знак так и назывался - точка вопросительная, восклицательный – точка восклицательная. А вот самым распространенным знаком препинания в русском языке является запятая.

Возможно, потому что древнерусские писцы и монахи были людьми серьезными, стремились выглядеть солидно, то знак, передающий эмоции, который так любят сегодня ставить в конце объявлений, - восклицательный знак, - появился довольно поздно, только в 15 веке. Но и после появления его ещё лет триста ставили кто как хотел. Лишь Михайло Ломоносов разработал в "Русской грамматике" правила его постановки

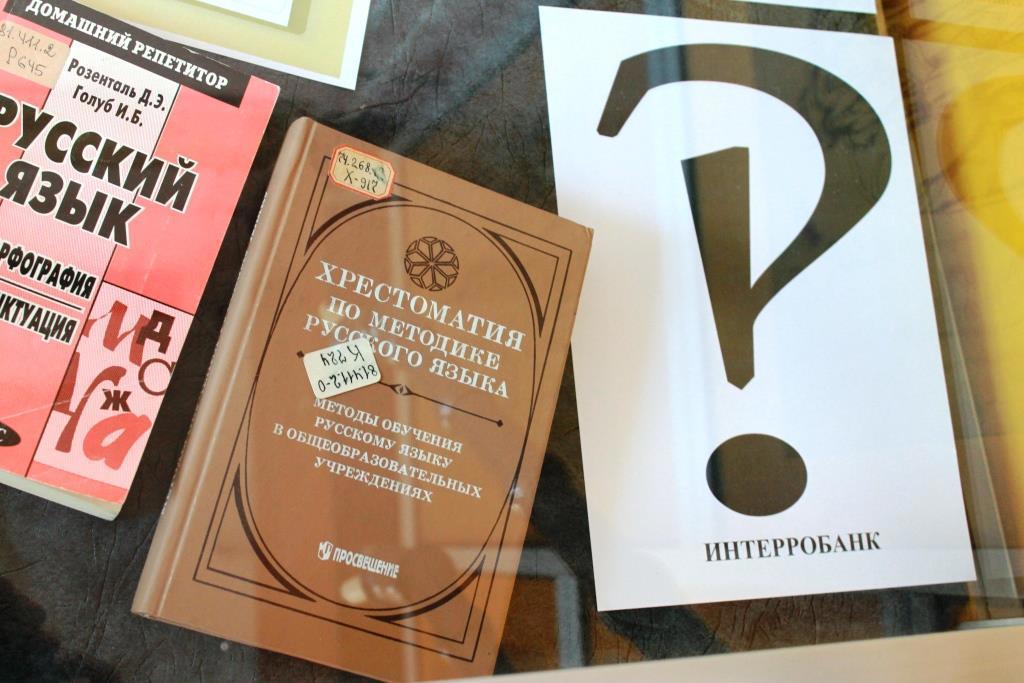

Сегодня мы знаем и используем 10 знаков препинания, да и те большинство так сразу не перечислят. Но оказывается это далеко не всё, что хранит в своих закромах русский язык. Например, слышали ли вы про интерробанг? Я раньше нет. А оказывается, был придуман такой знак.

Это сложное слово обозначает наложенные друг на друга вопросительный и восклицательный знаки. Ставится в конце предложения, чтобы выразить вопросительно-удивлённую эмоцию.

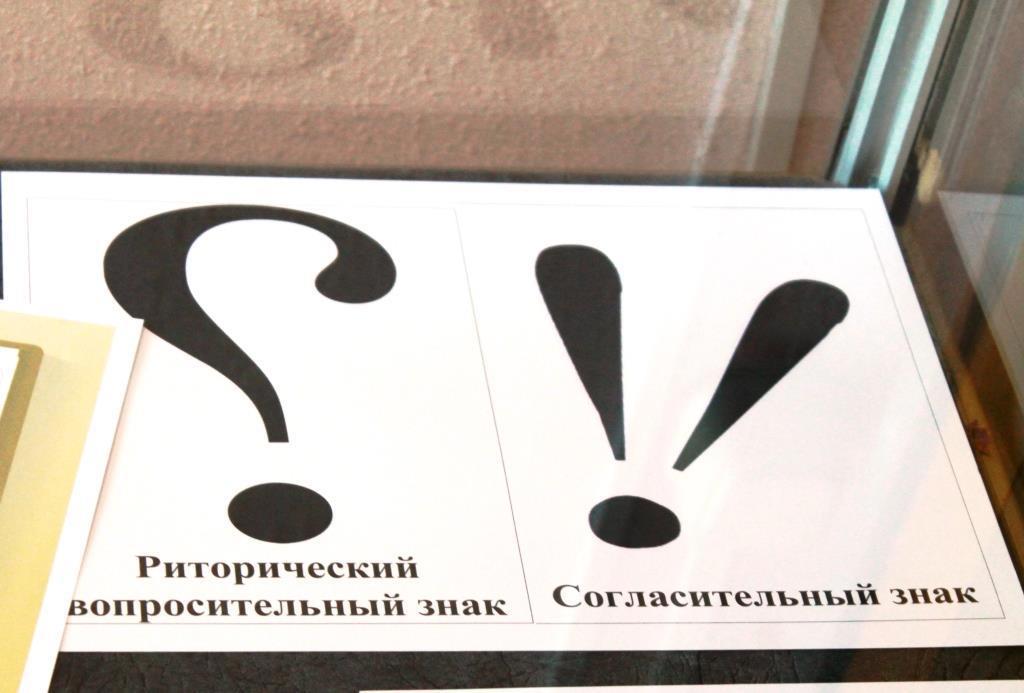

Этот вывернутый вопрос тоже не просто так. В конце 16 века придумали и стали использовать риторический вопросительный знак. Выглядел он как знак вопросительный в зеркальном отражении. А посмотрите, как мило выглядит согласительный знак. Такое очень радостное согласие!

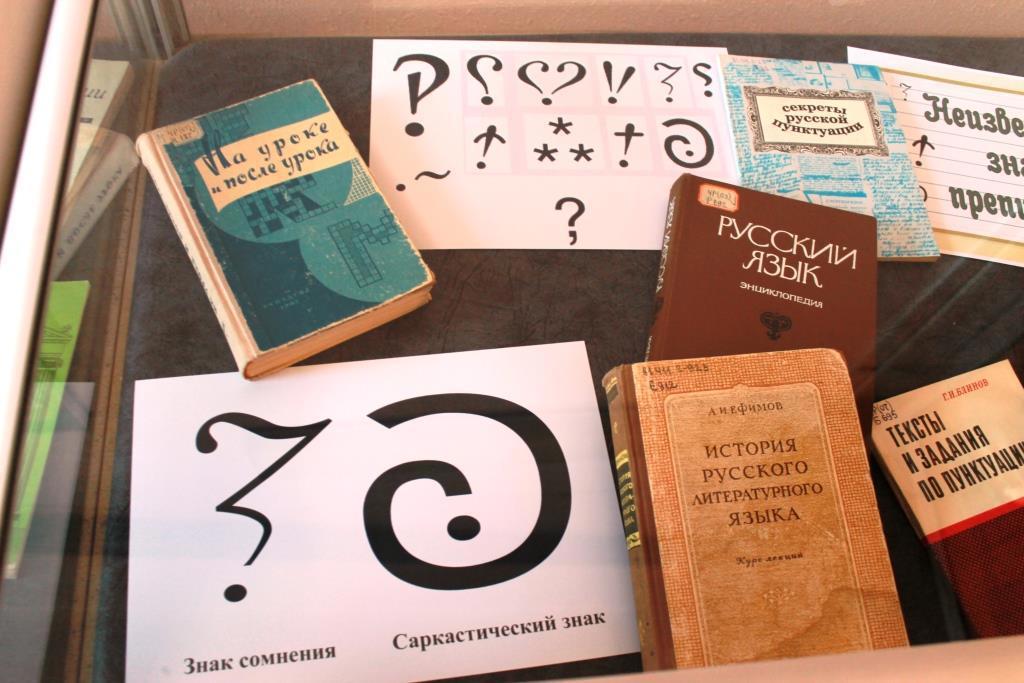

Но и это ещё не всё! Сегодня наши эмоции мы передаём смайликами, а тогда вместо них использовали знаки препинания. Например, написали в тексте сарказм и хотите указать на это адресату, в этом тоже вам поможет знак препинания, о котором мы сегодня забыли. А жаль! А то в интернете далеко не все могут почувствовать сарказм и часто принимают его за чистую монету, порождая ненужные споры и обиды.

Наши предки придумали знаки сомнения, знаки любви, знак уверенности и многие другие. Но мы и с 10 известными не всегда справляемся, поэтому они забылись. Сегодня их с успехом заменили смайлики