Гурзуф. Путевые эссе

Автор: Нематрос«Если ружья заряжают, значит это кому-нибудь нужно». Примерно так говаривал Антон Павлович Чехов, размышляя о судьбах маленького человека и Отечества в общем.

- Нью-Йорк – город контрастов! – скажет один.

- Стамбул – город контрастов! – парирует другой.

- Гурзуф – поселок городского типа контрастов, - скромно скажет третий, но именно в его негромкой фразе сосредоточена вся правда жизни.

Гурзуф действительно контрастен, но при этом неимоверно уютен и обаятелен. Недаром на каждом углу здесь можно встретить дремлющего котика. Зимой им, наверное, не до сна, но летом, когда толпы туристов так и норовят расстаться с вкусняшками, бедные коты вынуждены жрать в три горла и начисто забывают охотничьи инстинкты. Даже на старом кладбище, вокруг которого и разросся современный Гурзуф, как пончик вокруг дырки, им приносят еду, и несчастным котам не приходится разрывать могил.

Гурзуф красив, и спускаясь к морю из своих арендованных халуп, любой отдыхающий может почувствовать себя где-нибудь в Генуе, особенно если он никогда там не бывал.

Гурзуф посещали Прокопий Кесарийский и Афанасий Никитин, Александр Суворов и Александр Пушкин, Антон Чехов и Валера Буханкин. Последний, кстати, до сих пор в Гурзуфе.

Если добавить конкретики, то Пушкин работал в Гурзуфе над «Кавказским пленником», а Суворов – над выселением татар. Но это скорее исключения, ибо работать в Гурзуфе совсем не хочется, а вот отдыхать – да.

Именно поэтому заимел здесь дачу Антон Павлович Чехов. Поэтому, а еще оттого, что в Ялте, где у него был дом, каждый приезжающий в город считал своим долгом навестить практикующего доктора и человека искусства, тем самым взращивая в писателе и драматурге социопата и мизантропа. В одном из писем брату Александру он пишет: «Я вместо дачи, за собственные деньги в Крыму умудрился возвести тюрьму…» В недошедших до нас устных речах он использовал более точные и едкие формулировки.

И вот, желая скрыться от всех, одним воскресным утром Чехов рванул в Гурзуф и на совершенно случайно завалявшиеся в кармане три тысячи рубликов купил у местного татарина саклю. Вот как он сообщал об этом сестре: «Я купил кусочек берега с купаньем и Пушкинской скалой около пристани и парка в Гурзуфе. Принадлежит нам теперь целая бухточка, в которой может стоять лодка или катер. Дом паршивенький, но крытый черепицей, четыре комнаты, большие сени. Одно большое дерево — шелковица».

Это пристанище Чехов сумел удержать в тайне, допустив лишь два визита – Комиссаржевской и Бунина. После смерти Чехова дача отошла его супруге Ольге Леонардовне Книппер, и тогда уже на даче не побывал только ленивый. Бухту из окна дома рисовали Айвазовский и Кукрыниксы, а союз художников СССР затем и вовсе прибрал ее к рукам. Негоже мол такую красоту рисовать кому попало.

Именно здесь Антон Павлович начал работу над первым актом пьесы «Три сестры». И многие знакомцы писателя потом рассказывали в мемуарах:

«Сидим мы, значит, размышляем над «Тремя сестрами…» или «Вы ведь несомненно в курсе, что действие там происходит в губернском городе? Так вот про губернский город – моя придумка…»

После дачи Чехова направляемся в санатории Гурзуфский и Пушкино. История этих мест тоже весьма увлекательна и ведет еще к кардиналу Ришелье. Вернее не совсем к нему, а к его праправнучатому племяннику Арману Эммануэлю дю Плесси Ришельё. Этого скромного французского аристократа, успевшего сделать карьеру при дворе Людовика XVI, вежливо попросили из Франции во время Великой французской революции. Тогда он использовал трудные жизненные обстоятельства как возможность попутешествовать, и рванул через Австрию в Российскую империю, где поступил на военную службу (а где еще можно путешествовать на полном казенном обеспечении?)

За время службы успел зарекомендовать себя, брал, например, Измаил под командованием Александра Васильевича Суворова, позже возглавлял Одессу и Новороссийский край. Так вот в перерыве между подвигами и государственными делами Эмануил Оиспович, как звали его в России, заполучил имение в Гурзуфе, где десятилетием позже, например, гостил Пушкин, и где в нынешнее время находится Пушкинский музей.

Позже Ришелье вернулся-таки во Францию, где уже при другом Людовике вновь сделал карьеру (министр иностранных дел и глава правительства), но это уже совсем другая история.

Вернемся к нашим санаторным делам.

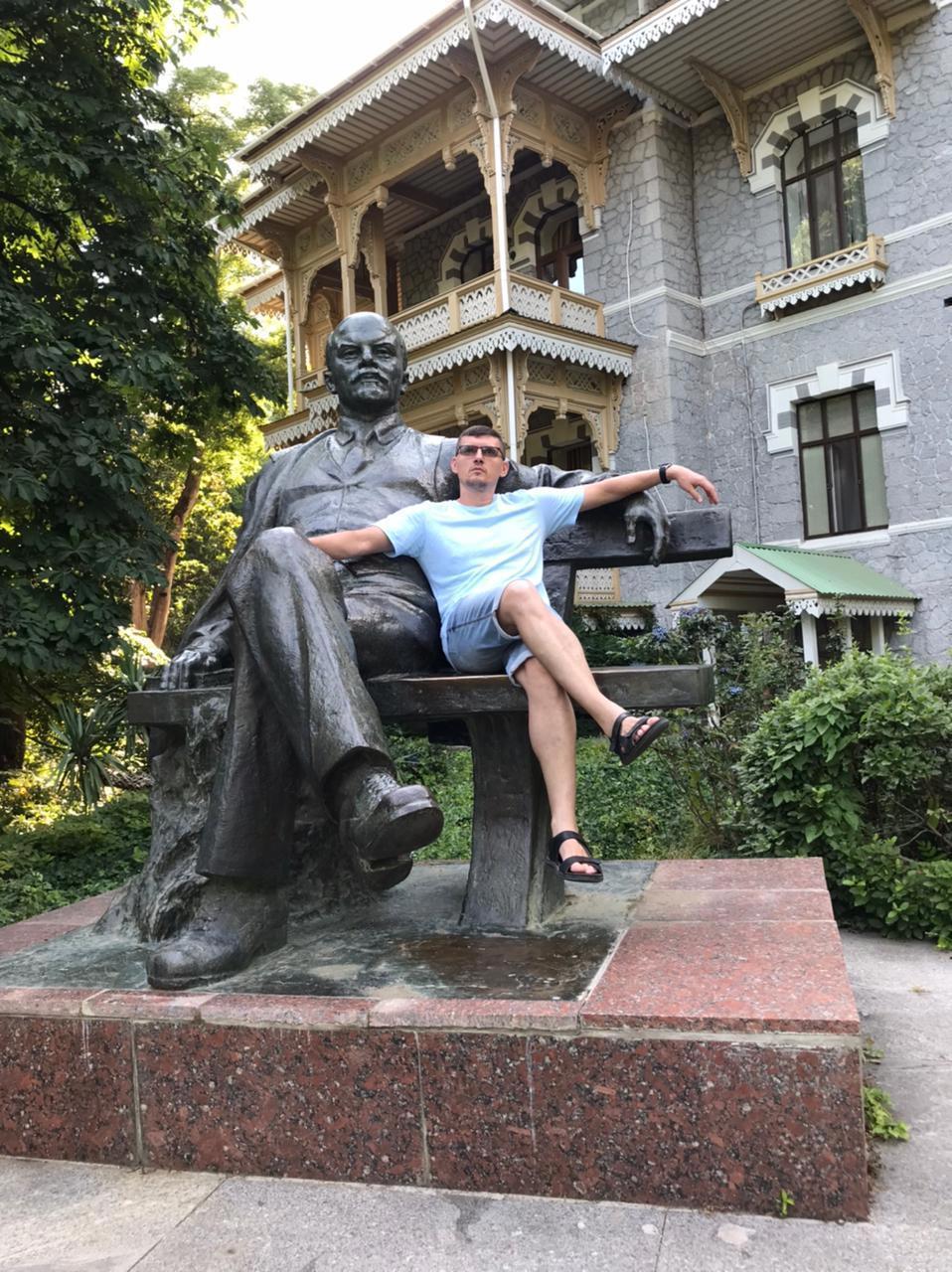

Почти все корпуса сохранили свой первоначальный вид. Корпус «Гагаринский» назван так тоже не с бухты-барахты. В нем дважды отдыхал Юрий Алексеевич, в номере на втором этаже, глядя свысока на лысину Владимира Ильича, который в Гурзуфе не бывал никогда (и это, наверное, к лучшему).

Ильич, кстати, оказался нормальным мужиком, эрудированным и компанейским. Обсудили геополитику и социальные противоречия. Вижу, и хочет вроде нахуй меня послать, но улыбается, и глаза такие добрые-добрые...

В тени аллей притаился скромный памятник, по названию которого мнения разделились.

Одни уверены, что это «Харви Вайнштейн - начало», другие - «В Советском Союзе петтинга нет». В общем, решайте сами.

А немного в стороне от основных путей расположилась скульптура со скромным названием "Диалог".

Диалог, кстати, примерно такой:

- Девушка, у нас с вами все серьезно?

- Нет, всего лишь легкий сквирт...

Пройдешь пару шагов и замираешь – кажется, будто Шаляпин смотрит тебе прямо в душу. Потом присмотришься – нет, не кажется.

Ну и никак нельзя не упомянуть Богиню Ночи, которую возвели русские мастера по заморским эскизам на денежки железнодорожного короля Петра Губонина, который владел курортом продолжительное время и по отзывам работников санатория был хорошим человеком. В отличие от фашистких оккупантов, которые в годы второй мировой войны разрушили или вывезли остальные скульптуры парка.

После, с чувством глубокого удовлетворения и честно выполненного долга, отправляемся на набережную за шавермой, но ее вытеснила проклятая шаурма.

Однако, это уже совсем другая история…

Ну и по вновь заведенной традиции железный конь, возивший нас по пейзажам

Всем мира и добра!