Забытые имена. Павел Трубецкой.

Автор: Лара Горская Павел (Паоло) Трубецкой (итал. Paolo Troubetzkoy), скульптор и художник, работал в Италии, США, Англии, и Франции,много лет прожил в России, оказав заметное влияние на отечественное искусство, не получил никакого системного художественного образования, но преподавал в Московском училище живописи, не читал «Войну и мир» и других книг, но был другом Льва Толстого.

Павел (Паоло) Трубецкой (итал. Paolo Troubetzkoy), скульптор и художник, работал в Италии, США, Англии, и Франции,много лет прожил в России, оказав заметное влияние на отечественное искусство, не получил никакого системного художественного образования, но преподавал в Московском училище живописи, не читал «Войну и мир» и других книг, но был другом Льва Толстого.

Его критиковали за карикатурность образов, но доверили создание памятника императору, что привело к скандалу. И это далеко не все

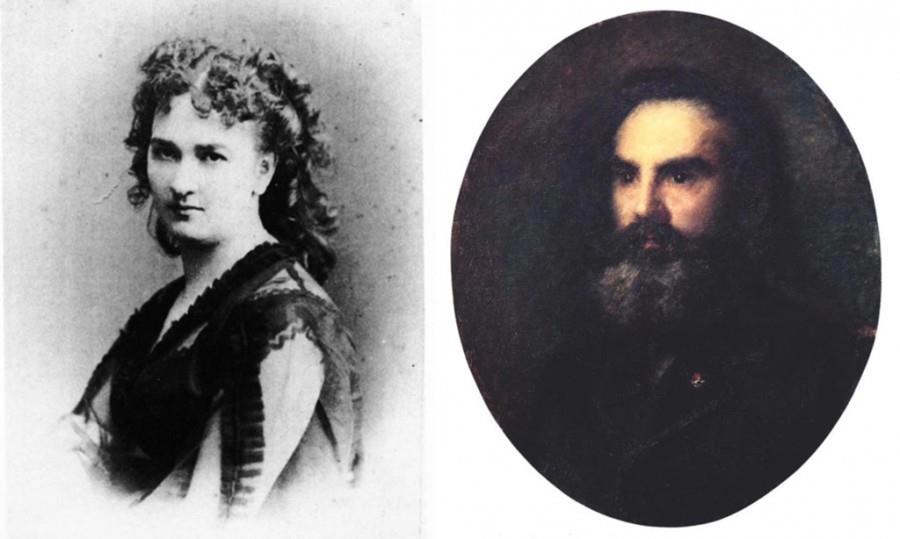

Внебрачный сын русского эмигранта, князя Петра Петровича Трубецкого (1822–1892). Князю, имевшему сразу двух жён — одну в России, другую за границей, — император Александр II запретил возвращаться на родину, чтобы, как было сказано, —"не допустить в родимое отечество дух разврата" Павел (Паоло) Трубецкой родился 15 февраля 1866 года в Италии в местечке Интра близ озера Маджоре. Отец его, князь П. И. Трубецкой, состоял при русском царском дворе.

Павел (Паоло) Трубецкой родился 15 февраля 1866 года в Италии в местечке Интра близ озера Маджоре. Отец его, князь П. И. Трубецкой, состоял при русском царском дворе.

В 1863 году он приехал в Италию в качестве дипломата русского посольства во Флоренции, не зная ещё, что останется здесь до конца жизни.

В России у него осталась жена, но за границей он встретил другую женщину, с которой захотел связать свою судьбу, – американскую пианистку Аду Винанс, приехавшую в Италию учиться пению.

Чтобы спасти от огласки свой незаконный брак, князь Трубецкой переехал со своей избранницей на север Италии, где они представились супругами Шталь.

Вскоре у них родилось трое сыновей: Пьер (Петр), Паоло (Павел) и Луиджи (Людвиг).

Ада Винарс Трубецкая с детьми Паоло, Пьером и Людвиг

Узнав о том, что у Трубецкого за границей появилась вторая семья, император Александр II запретил ему возвращаться в Россию, чтобы «не допустить в родимое отечество дух разврата».

В результате длительных процедур князю Трубецкому в 1870 г. все же удалось получить развод, но все его сыновья считались незаконнорожденными, и он через суд добился присвоения им своей фамилии и титула.

Паоло, рожденного под фамилией Шталь, в 6 лет перерегистрировали как Трубецкого.

Мать Паоло увлекалась не только музыкой, но и скульптурой и живописью, в их доме часто бывал художник Даниеле Ранцони, что оказало большое влияние на формирование интересов всех сыновей. Старший брат Петр стал художником, а Паоло с 8 лет увлекся скульптурой.

Вербания- Интра. Памятник художнику Даниэле Ранцони,

В 1874 году Паоло выполнил первую скульптуру — голову поющего старика из воска. Эту работу похвалил скульптор Дж. Гранди. Затем Паоло выполнил ещё одну работу, привлёкшую внимание Гранди, — высек из мрамора скульптуру «Отдыхающие олени».

П. Трубецкой. Портрет матери, 1912

В 1877–1878 годах Паоло учился и окончил начальную школу в Милане. Вернувшись в Интру, он по настоянию отца поступил в техническую школу. И даже брал частные уроки физики и математики, но учился неохотно.

Он не бросил своего любимого занятия и в 1882 году вылепил гипсовую скульптуру «Корова с телёнком». Юноша увлёкся анималистикой. В 1883–1884, после окончания колледжа в Интре, побывал в России. П. Трубецкой.

По возвращении поселился в Милане. Тем временем отец стал подумывать о военной карьере сына. К счастью, мать настояла на занятиях в художественной школе, и Паоло поступает в миланскую студию Джузеппе Гранди.

Вскоре он переходит в студию Д. Баркалья, мраморщика из Пьемонта, затем в студию Эрнесто Баццаро, у которого брал уроки технически-ремесленного характера. Законченного художественного образования так и не получил.

П. Трубецкой. Госпожа Хернхеймер, 1897

Вскоре семья Трубецких разорилась и продала виллу. Паоло вынужден жить самостоятельно. С 1886 года и до приезда в Россию у Трубецкого так называемый «период нищеты». Художник переезжает с места на место, работая на фермах, чтобы заработать деньги на жизнь и занятия искусством. Это и время его художественного становления. Примерно до 1891 года главное место в его творчестве занимает анимализм. Позднее для заработка, пользуясь своей известностью, начинает работать над заказными портретами.

П. Трубецкой. Портрет князя А. Мещерского, 1895

В 1885 г. Паоло Трубецкой приобрел собственную студию в Милане, а еще через год участвовал там же в выставке, где представил свои работы, и посетил США, где провел персональную выставку. После этого он начал получать заказы от богатых итальянских клиентов. Но первые успехи вскоре сменились чередой неудач: его семья разорилась, продала виллу, и Паоло пришлось переезжать с места на место и даже работать на фермах, чтобы обеспечить семью.

Но к тому моменту его имя уже стало известным в Италии, и вскоре дополнительным источником дохода стали заказные портреты .Исаак Левитан

.Исаак Левитан

Отец и дочь (1895). Вербания-Палланца, Италия.

Мраморный бюст девушки (1895)

В 1890 году Трубецкой участвовал в конкурсе на памятник Гарибальди для Милана. За свой проект он получил первую премию, а о его достоинствах написал большую статью известный итальянский писатель Г. д'Аннунцио. Ещё через год скульптор выполнил проект памятника Данте для города Тренто, получив денежную премию. Проект обладал многими достоинствами, но из-за сложной аллегоричности был отклонён жюри. В дальнейшем работа Трубецкого неоднократно экспонировалась на международных выставках, в том числе и в России. В 1896 году Трубецкой исполнил памятник сенатору Карло Кадорна для Палланцы.

Памятник итальянскому политическому деятелю Карло Кадорне в Вербании-Палланце, автор Паоло Трубецкой

Вербания-Палланца. Памятник мэру Паоло Каванне, бронзовый бюст, созданный по образцу Паоло Трубецкого в 1896 году.

С 1895 участвовал почти во всех Международных бьеннале в Венеции (до 1934). С первых шагов получил поддержку критика Витторио Пика, который стал его восторженным поклонником, позже о нем много писал критик Уго Ойетти. Участвовал во многих европейских выставках.

"Граф Роберт де Монтескью" Паоло Трубецкого (1897)

Статуя Роберта де Монтескье (1907) в мастерской П.П.Трубецкого в Париже. Фотоархив Музея пейзажа, Вербания, Палланца

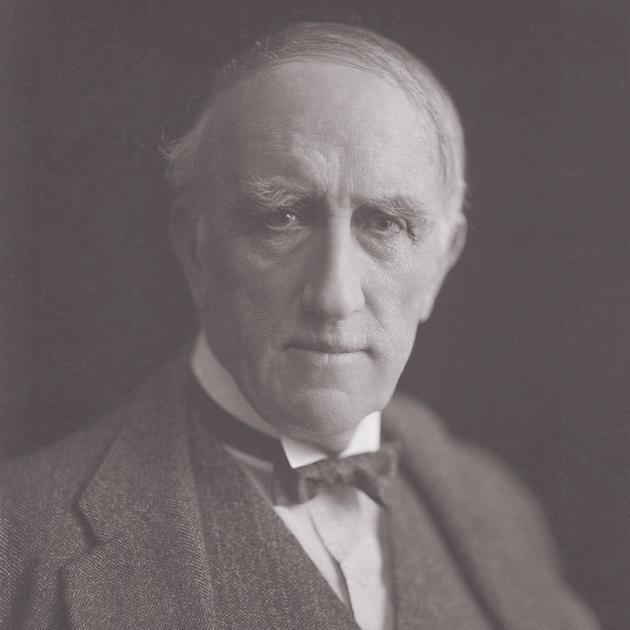

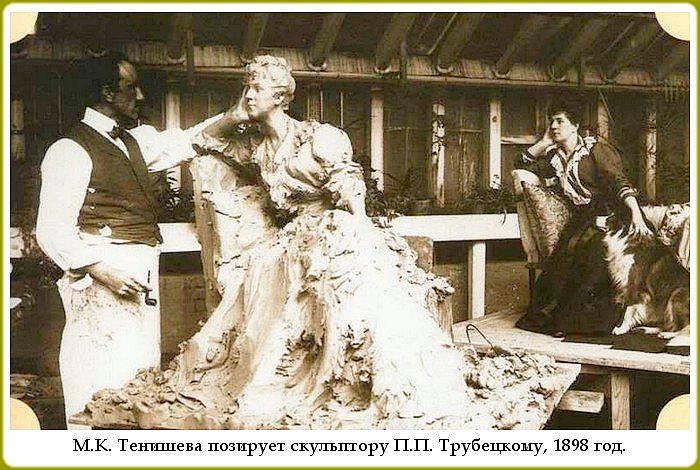

В 1897 приезжает в С.-Петербург и принимает предложение князя Львова, директора Московского училища живописи, ваяния и зодчества, преподавать скульптуру. В 1898–1906 гг. состоял профессором скульптуры в МУЖВЗ.

Его деятельность в качестве преподавателя оказала большое влияние на формирование целого ряда русских мастеров. Молодые ваятели - А Т. Матвеев, Н. А. Андреев и другие - получили у него уроки мастерства, иные, как, например, В. Н. Домогацкий, испытали его влияние. В эти годы вошел в круг «Мира искусства». В 1899 г. его портрет написал В. А. Серов.

В 1899 г. его портрет написал В. А. Серов.

Выражение «лепить à la Трубецкой» (т.е. быстро, сочно, живо и весело) вошло в речевой обиход московских скульпторов. Для них был нов и сам тип художника, который олицетворял собою Паоло. «Высокий», «видный», как писали о нем в прессе, с прекрасными манерами, умеющий держать себя и в то же время раскрепощенный, чуждый светских условностей артист, художник европейского типа, он позволял себе игнорировать любые авторитеты, иметь хобби (как то: держать в своей студии зверей и животных и быть вегетарианцем) и бравировать тем, что «ради полной самостоятельности мысли и отношения к жизни он никогда ничего не читал и не читает».

Природное чувство собственного достоинства, независимость, естественное требование уважения к своему искусству поставило его в совершенно особую позицию в училище. Для скульптора выстроили отдельную мастерскую, высокую, с верхним светом и широкими дверями, в которые могли свободно въезжать «парные кареты и казаки верхами», как вспоминает Б.Л.Пастернак, оказавшийся невольным наблюдателем всего, что там происходило (в эту мастерскую стало выходить одно из окон квартиры его отца Л.О.Пастернака).

Директор МУЖВЗ князь А.С.Львов спешил построить для Трубецкого бронзолитейную мастерскую и выписал из Италии великолепного литейщика Карло Робекки. С точки зрения москвичей, такое внимание к потребностям художника было беспрецедентным.

Мастерская П.П.Трубецкого во дворе Московского училища живописи, ваяния и зодчества. 1900-е

Бронзовая скульптура "Московский извозчик" (1898, ГРМ) — первое произведение, исполненное в России. Жанровая композиция, казалось бы, традиционна по сюжету. Подобные бытовые сцены не раз встречались в работах русских скульпторов — Е. А. Лансере и Л. В. Позена. Для Трубецкого же это было воплощением первых российских впечатлений, без созерцательной этнографичности, с подкупающей искренностью, особой пластической выразительностью мягких, "льющихся" форм.

Московский извозчик. Бронза (1898)

Талант Трубецкого оказывается столь ярким и необычным, что работы совсем ещё молодого скульптора начинают появляться на выставках и привлекают к себе внимание.

Портрет Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны, 1899 год

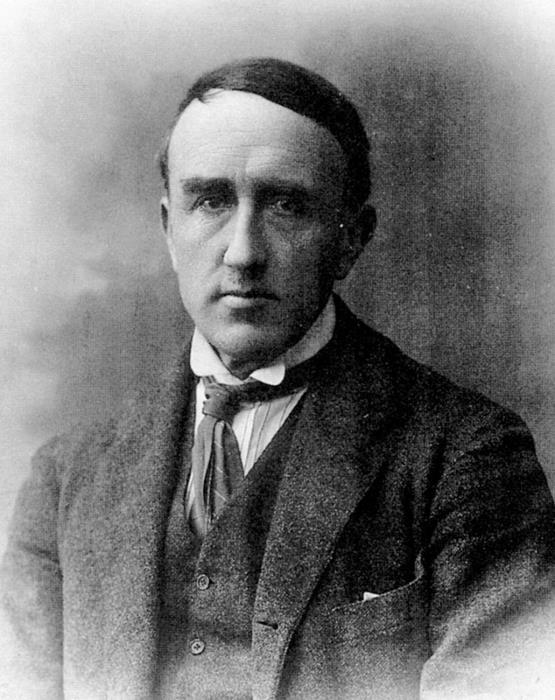

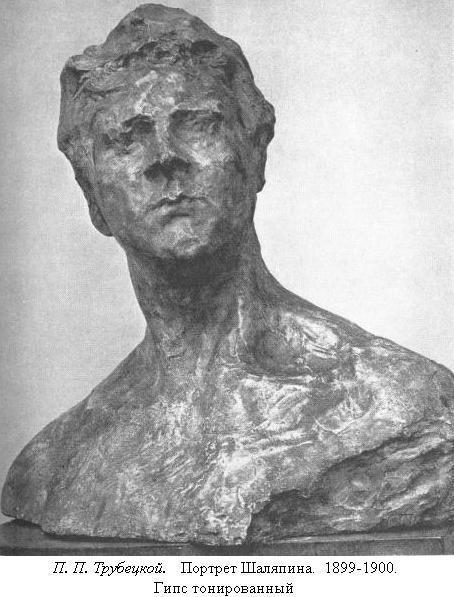

Появившиеся на выставках работы Трубецкого вызвали резкую критику консервативных кругов петербургской Академии, усмотревших в его новаторском методе нарушение "классических" канонов, и привлекли внимание передовых представителей русской общественности, художественной интеллигенции. Скульптор знакомится и сближается с И. Е. Репиным, И. И. Левитаном, Ф. И. Шаляпиным.  .

.

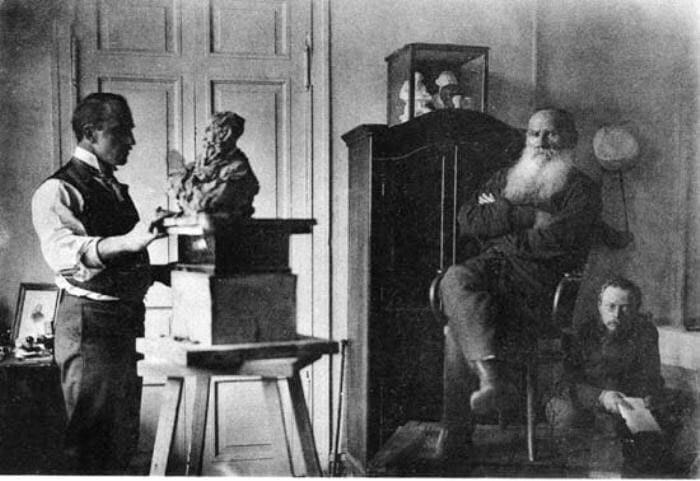

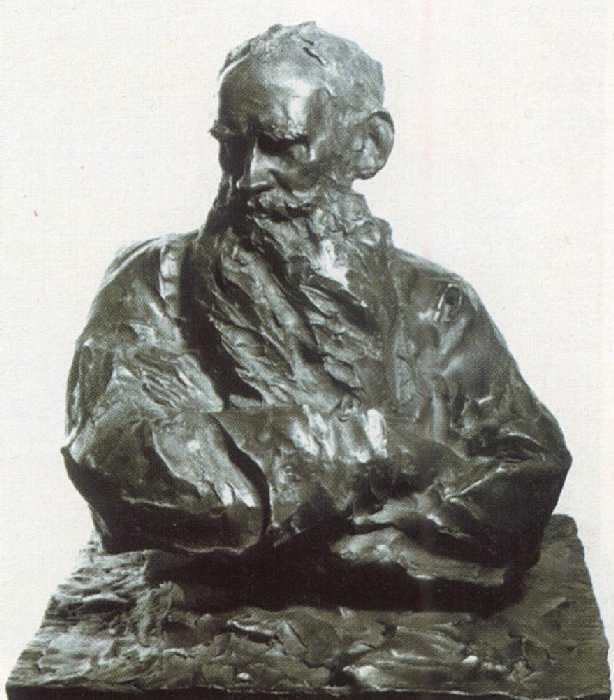

Большая дружба связывала Трубецкого с Л. Н. Толстым. Высокий, крупный, человек незаурядной физической силы, нежно любящий животных, вызывал живейшую симпатию писателя. По свидетельству секретаря Л. Н. Толстого — В. А. Булгакова, "скульптор Паоло Трубецкой ... принадлежал к любимцам Льва Николаевича... Он любил его за простую открытую душу, правдивость, ненависть к светским условностям, любовь к животным, вегетарианство". Лев Николаевич охотно позировал ему и беседовал с ним в мастерской скульптора и у себя в Ясной Поляне.

С 15 по 23 апреля 1898 г. он моделирует бюст писателя: « Вечером был у нас князь Трубецкой, скульптор, живущий, родившийся и воспитавшийся в Италии. Удивительный человек: необыкновенно талантливый, но совершенно первобытный. Ничего не читал, даже Войны и мира не знает, нигде не учился, наивный, грубоватый и весь поглощенный своим искусством. Завтра придет лепить Льва Николаевича и будет у нас обедать». 9 /10 декабря Трубецкой другой раз заезжает к Толстым, вместе с Репиным. 5 мая 1899 г. Толстой в письме Черткову ссылается на Трубецкого, оправдывая задержку в завершении романа Воскресение, причиняемую новыми изменениями в рукописи: «Дело в том, что, как умный портретист, скульптор Трубецк<ой>, занят только тем, чтобы передать выражение лица — глаз, так для меня главное — душевная жизнь, выражающаяся в сценах. И эти сцены не мог не перерабатывать». Спустя чуть более десятилетия, в начале марта 1909 года, Трубецкой создал еще две скульптуры писателя — Толстой верхом и маленькую статуэтку.

9 /10 декабря Трубецкой другой раз заезжает к Толстым, вместе с Репиным. 5 мая 1899 г. Толстой в письме Черткову ссылается на Трубецкого, оправдывая задержку в завершении романа Воскресение, причиняемую новыми изменениями в рукописи: «Дело в том, что, как умный портретист, скульптор Трубецк<ой>, занят только тем, чтобы передать выражение лица — глаз, так для меня главное — душевная жизнь, выражающаяся в сценах. И эти сцены не мог не перерабатывать». Спустя чуть более десятилетия, в начале марта 1909 года, Трубецкой создал еще две скульптуры писателя — Толстой верхом и маленькую статуэтку. С 29 по 31 августа Трубецкой моделирует бюст Толстого.

С 29 по 31 августа Трубецкой моделирует бюст Толстого.  В последний раз он пребывает со своей женой в Ясной Поляне с 29 мая по 12 июня 1910 г.; он пишет портрет Толстого маслом, создает два этюда карандашом и занимается скульптурой «Толстой верхом». 20-го июня писатель снова выражает мнение, что Трубецкой весьма талантлив.

В последний раз он пребывает со своей женой в Ясной Поляне с 29 мая по 12 июня 1910 г.; он пишет портрет Толстого маслом, создает два этюда карандашом и занимается скульптурой «Толстой верхом». 20-го июня писатель снова выражает мнение, что Трубецкой весьма талантлив.

Толстой Л.Н. и Трубецкой (на верховой прогулке)

Рассматривая его портретные работы, можно убедиться, что «живописное», прихотливо-эскизное обращение Трубецкого со скульптурной формой относится, как правило, прежде всего к изображению одежд. Даже в небольших статуэтках человеческие лица у Трубецкого проработаны тщательно и достаточно чётко. Таковы его работы «С. Ю. Витте с сеттером» (1901), «Гагарина с дочерью», «Натурщица Дуня» (1912) и другие.

Портрет княгини М.Н. Гагариной с дочерью Мариной, 1898 год

Портрет Сергея Витте с сеттером, 1901 год

М.С.Боткина. 1901 Бронза. ГТГ

Большинству названных произведений Трубецкого свойственны большой лиризм и теплота. Последнее относится не только к портретным статуэткам, но и к целому ряду превосходных изображений детей и животных, а также к типично жанровым композициям.

Друзья, 1901 год

Дети

Трубецкой показывает свои работы на выставках «Мира искусства», «Союза русских художников», на зарубежных смотрах, в том числе и на Международной выставке в Париже в 1900 году, где его произведения были отмечены почётной медалью.

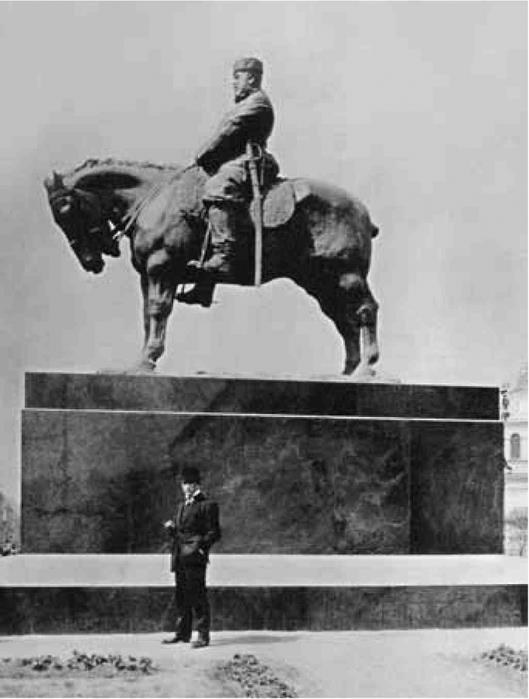

В 1900 году Трубецкой выигрывает конкурс на создание памятника Александру III среди таких известных скульпторов, как Р. Р. Бах, В. А. Беклемишев, А. М. Опекушин, М. А. Чижов, А. Л. Обер, А. О. Томишко.

Конкурсная программа предусматривала, что царя изображают сидящим на троне.

Это Трубецкому не нравилось, и, вместе с эскизом, соответствующим объявлению конкурса, он предоставил еще один эскиз, показывающий царя сидящим на коне. Этот второй макет привел в восхищение вдову царя, и, таким образом, Трубецкой получил заказ на 150 000 рублей.

Был утверждён эскиз Трубецкого с пьедесталом Шехтеля, четырёхугольным в плане. С двух сторон постамента помещались барельефы, сюжетно объясняющие смысл и назначение монумента.

Мастер проделал колоссальную предварительную работу. Он исполнил восемь малых моделей, две в натуральную величину и две в масштабе самого памятника. Скульптор отнёсся к его созданию как к исторической миссии, выпавшей на его долю. «Как бы мог я осмелиться, — сказал он, — взяться за такой памятник, если бы не был уверен, что сделаю шедевр. Не сомневайтесь, это будет прекраснейшая статуя в мире».

«Меня упрекают, — говорил он в другой раз, — что я как будто не окончил моего труда, что в нём много недоделанного. Мне думается, что это упрёк неоснователен. Всякий по-своему понимает законченность данного произведения. В памятнике нет ничего классического — это совершенно идейный памятник. Отрицательное отношение ко мне со стороны публики я склонен объяснить в значительной степени известной оригинальностью, новизной… Оно тем более понятно, что петербуржцы вообще не привыкли к новому слову в этой области искусства…» «Ставят мне в упрёк, — жаловался скульптор, — толстую лошадь. Но я должен был выбрать для памятника тяжёлую лошадь, считаясь с богатырской фигурой царя. Что касается вопроса, к чему стремился — к портретности или выражению известной идеи, — то в данном случае я, конечно, преследовал обе цели, ибо без портретности не может быть памятника, а без символа — произведения искусства. Я хотел в образе Александра III представить великую русскую мощь, и мне кажется, что вся фигура императора на моём памятнике воплощает мою основную мысль».

Многие члены императорской семьи были против установки памятника, считая его карикатурой. Сам же скульптор шутил: «Моя цель — изобразить одно животное на другом».

Русская критика очень часто приписывала произведениям Трубецкого черты, которые изначально не были им свойственны. Прежде всего это коснулось памятника Александру III. Из слов, будто бы сказанных автором, что в этой работе он ставил перед собой задачу изобразить одно животное на другом, делались далеко идущие выводы. По укоренившейся привычке толковать произведения пластических искусств с более понятных обществу литературных платформ, в этом монументе долгое время пытались угадывать некое скрытое глубокое и критически-смелое содержание. Трубецкой же совершенно искренне говорил, что принципиально чужд политики, как и любых социальных проблем. В памятнике императору бессмысленно было искать критику, ибо автор очень хотел понравиться царской семье и выиграть конкурс. К тому же известно, что к животным скульптор относился едва ли не лучше, чем к людям. Поэтому даже если он действительно произнес приведенные слова, то вкладывал в них совсем простой смысл. В памятнике Александру III Трубецкой решал смелую художественную задачу взаимосвязи двух больших скульптурных масс в момент остановки движения. Изобразить эту взаимосвязь правдиво – задача более чем достаточная для художественного произведения и, конечно, более содержательная и емкая, чем просто заявить своим памятником, что царь – самодур (коим он, к слову сказать, не был).

Лишь благодаря неожиданному благоволению вдовствующей императрицы, умилившейся портретному сходству, работу было дозволено довести до конца.

Отливка памятника в бронзе продолжалась более полутора лет. Открытие монумента состоялось 23 мая 1909 года.

Открытие памятника Александру III 23 мая 1909 года на Знаменской (Восстания) площади в Санкт-Петербурге. В 1937 году памятник снят под предлогом реконструкции площади и помещен на хранение во двор Русского музея. 9 ноября 1994 установлен во дворе Мраморного дворца. Скульптор: Трубецкой

Появление в 1909 году памятника Александру III в Петербурге вызвано бурю споров, дискуссий, разнотолков. «Опальный памятник», «Величие и вульгарность» — названия газетных статей красноречиво определяли оценку публики. Но много было и положительных отзывов.

Илья Ефимович Репин со свойственным ему темпераментом восклицает в адрес автора монумента: «Браво, браво, Трубецкой! Очаровательно! Поздравляю Россию… какая смелость, широта…»

Однако правящие круги не были довольны оконченным творением: дату открытия памятника (май 1909 г.) художнику объявили так поздно, что он не мог вовремя попасть на торжество.

Описание этих событий оставила Н. Б. Нордман в своей книге Интимные страницы. Одна из глав, датированная 17 июня 1909 г., называется: «Письмо к другу. День о Трубецком». Нордман описывает, как они с Репиным приезжают в Санкт-Петербург и направляются в гостиницу, где Трубецкой остановился, и как сперва не могут его найти.

Вместе с Трубецким они все «летят трамваем» осмотреть памятник: «Стихийное, могучее творение, обвеянное свежестью гениальной работы!!» После осмотра памятника — завтрак в гостинице. Трубецкой и здесь остается самим собой.

Он сразу же, на своем неправильном русском языке, в обычной своей манере пускает в ход вегетарианство:

« — Maitre d’hotel, eh! Maitre d’hotel!?

Перед Трубецким почтительно склоняется Дворецкий.

— А ви варил покойник здесь? В этот суп? О! Нос слышит… труп!

Мы все переглядываемся. Ох, эти проповедники! Они, как статуи в Египте на пирах, говорят и напоминают о том, о чем не хочется думать в обычных формах нашей жизни. И к чему это о трупах за едой? Все сбиты с толку. Не знают, что выбрать по карте.

.....И вот заказывают вместе. И смеется Трубецкой детской улыбкой. Он в духе.

О! Меня в Париже больше никогда не приглашают на обеды. Я всем надоел своей проповедью!! ....

И.Е. Репин, скульптор Паоло Трубецкой с женой у крокетной площадки

Позже Репин в ресторане Контан устраивает для своего друга Трубецкого банкет. Около двухсот приглашений были высланы, — но «во всем Петербурге нашлось всего 20 человек, которые пожелали чествовать всемирно известного художника.» Долго о нем замалчивали, «пока наконец Дягилев не понавез его вещей и не познакомил с ним русских!». Репин в пустом зале выступает с бойкой речью, причем он намекает и на необразованность Трубецкого, нарочную и сознательно культивированную. Лучший в Италии памятник Данте создал Трубецкой. «Его спросили — вы вероятно знаете каждую строчку Рая и Ада наизусть?…Я никогда в жизни не читал Данте!»

Как он учит своих учеников, спрашивает Репин риторически, «ведь он плохо говорит по-русски. — Да, он учит только одному — когда вы, говорит, лепите — вы должны понимать, где мягко, и где твердо. — Вот ведь! Где мягко и где твердо! Какая глубина в этом замечании!!! т.е. мягко — мускул, твердо — кость. Кто это понимает — у того чувство формы, а для скульптора это все». На выставке 1900 г. в Париже жюри единогласно присудили Трубецкому grand prix за его работы. Он — эпоха в скульптуре …

И.Е.РЕПИН Портрет П.П.Трубецкого. (1908, Фрагмент Национальная галерея современного искусства, Рим)

Сооружение памятника подвело итог творчеству Трубецкого в России. Около пятидесяти станковых работ создал Трубецкой в России. Это был необыкновенно плодотворный период его творчества.

В С.-Петербурге познакомился со шведкой Элин Сандстром (Сундштрём), которая стала его женой (их сын Пьер умер в 1908 в двухлетнем возрасте). В 1905 г. переехал с женой в Финляндию.

Портрет жены (ca. 1911)

Портрет сына

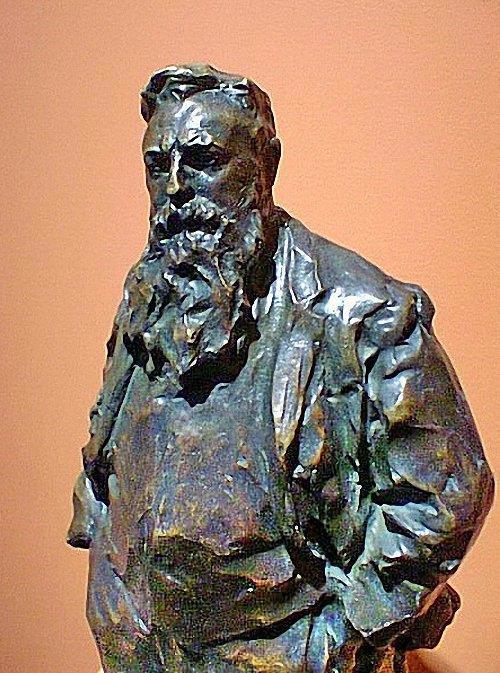

1906–1914 жил в Париже. На парижском Салоне 1906 года Трубецкой выставил выразительный портрет Огюста Родена, изображение изысканной госпожи Декори, портрет Армана Дейо, о котором Роден сказал: «великолепно».

Критика констатировала, что Трубецкой принёс в Париж свой специфический жанр «portrait-statuette». Однако то был последний всплеск широкого интереса к творчеству Трубецкого. На Западе уже слышались не только благожелательные отзывы. Появились и другие высказывания в его адрес: «лёгкий, незрелый», «скульптор аристократической знати».

Сидящая дама. 1909 год

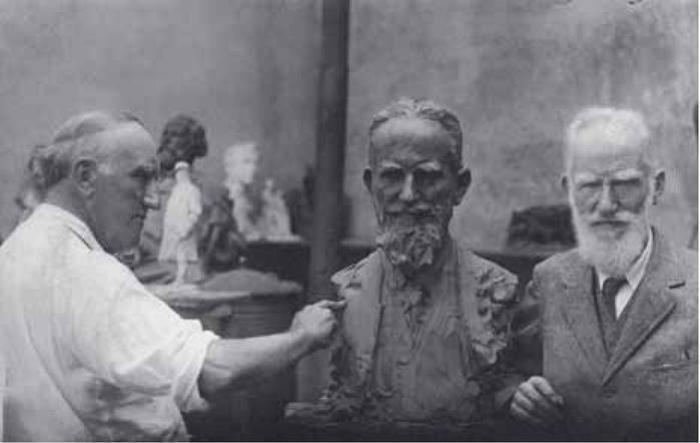

В 1910 г. Трубецкой был избран почетным членом ТПХВ; помимо этого, являлся членом Миланской академии художеств и постоянным участником парижского Осеннего Салона. П. Трубецкой лепит портрет Бернарда Шоу, 1926

П. Трубецкой лепит портрет Бернарда Шоу, 1926

В 1911 -.1912 во второй раз побывал в США. Провел персональные выставки в Нью-Йорке (1911, Hispanic Society of America и Albright Art Gallery) и в Чикаго (1912, Художественный институт). Для каталога выставок в Нью-Йорке большую вступительную статью написал Кристиан Бринтон.

Скульптор Трубецкой маркиза Катази

Во время поездки исполнил портрет морского офицера Ф.-Д. Рузвельта – будущего президента. По возвращении в Италию купил сельский дом в Суна ди Новара близ Палланцы. Когда в 1913 году Трубецкой выставил свои работы на римском Сецессионе, они уже не вызвали большого интереса. Критики писали, что Трубецкой работает в духе «устаревшего импрессионизма». С выставками своих произведений скульптор выезжал в Египет (1934) и Испанию (1935).В последние месяцы жизни из-за физической невозможности заниматься скульптурой обратился к живописи и написал несколько портретов. Последним произведением мастера стала фигура Христа, оплакивающего человечество, которое творит зло.

С выставками своих произведений скульптор выезжал в Египет (1934) и Испанию (1935).В последние месяцы жизни из-за физической невозможности заниматься скульптурой обратился к живописи и написал несколько портретов. Последним произведением мастера стала фигура Христа, оплакивающего человечество, которое творит зло.

12 февраля 1938 года Трубецкой скончался на вилле Кабианка.

Трубецкой портрет Елизаветы Фёдоровны

Этюд женщины с прической шиньон в профиль

Перед свадьбой.