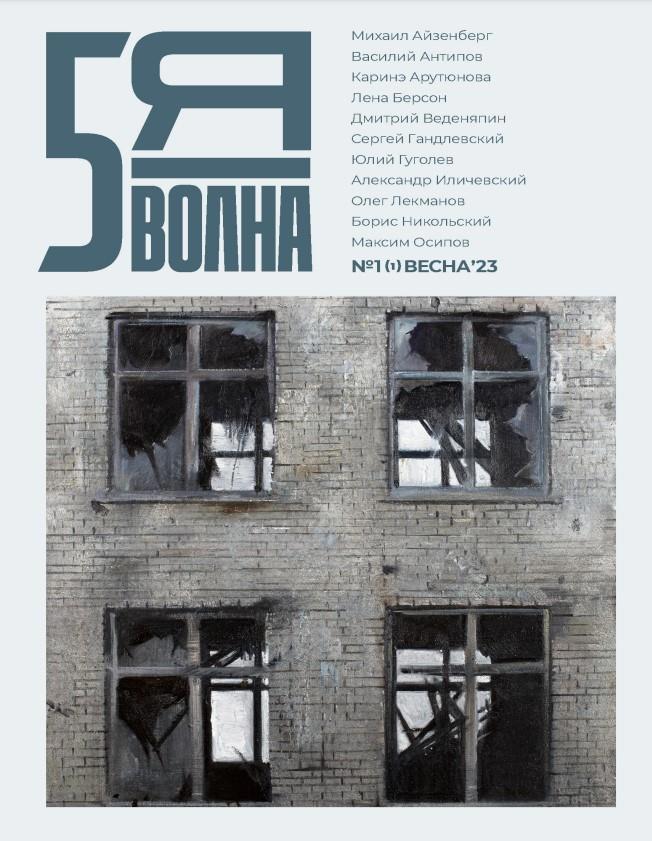

Независимый литературный журнал "Пятая волна". Обзор на первый выпуск

Автор: Lilya VelikayaНедавно вышел в свет новый независимый литературный журнал “Пятая Волна”, и я решила сделать небольшой обзор на первый выпуск. Хочу сказать, что чтение это не для эскапизма. О нет, проза и поэзия этого сборника получилась смелой, прямолинейной, и нуждающейся не в литературной критике, а, в первую очередь, критическом осмыслении каждым читателем тех тем, о которых вещает.

Стихи Лены Берсон, которые первыми встречают читателя на страницах журнала, получились больными, пронзительными и честными. Когда я говорю “больными” - это, скорее, комплимент. Потому что невозможно о таком без боли. Меня сложно назвать каким-то большим ценителем поэзии, не умею я ее разбирать как-то по-умному. У меня все просто - если чувствую - значит хорошо. Если нет - простите. Здесь же - да, тронуло, и легло где-то в той большущей дыре в груди, которую я пытаюсь как-то залепить.

Далее повесть Василия Антипова - В заключении. Опыт белорусской тюрьмы и психбольницы, раскрывающая жизнь заключенных. Главный герой рассказывает о том, как попал в белорусское сизо и какова была жизнь после. Касаясь конечно и темы политзаключенных. И это очень страшно. Страшно читать и представлять это себе не только рамках художественного вымысла. В тексте конечно встречаются жесткие, даже мерзкие детали, никто не пытается прикрывать гласные и негласные правила зоны. Однако рассказывал герой не только об этом и о своем противостоянии с сокамерниками. А еще про то, какую роль в его жизни теперь занимала литература. Так отдельная небольшая глава посвящена Ремарку, Острову доктора Моро Уэллса, Мюссе, и многим другим. А еще - музыке. И если у этого рассказа есть музыка, то в ней слышно, как трескаются судьбы.

Стихи Юлия Гуголева короткие, лаконичные и такие же пронзительно больные. В них слова нежные, и скорбные, и отчаянные, и не дающие покоя. В них красота природы как бы переплетается с кровавым месивом, которое устраивают люди, и все это создаёт чудовищный контраст.

Рассказ Каринэ Арутюновой “Цвет войны и цвет мира” очень глубокий и экзистенциальный. О человеке в темноте, во всех смыслах. Очень объемный, цветастый, фактурный слог, рассказ пропитан запахами, ощущениями и мыслями очень тонко воспринимающего мир человека. И как ни странно рассказ о человеке в темноте стремится к свету, к дыханию жизни, принимает его и осмысляет. Осмысляет еще и память, общность воспоминаний. Текст тоже полон больного обще прожитого. Когда ты сам проживал то же самое, он удивительным образом выходит на какой-то невероятный уровень со-чувствия. Этот рассказ пожалуй один из моих фаворитов в этом сборнике.

Стихи Михаила Айзенберга тоже прекрасно дополнили сборник. Стихи мне описать трудно, все они разные, но все - о людях. Они полнятся мыслями о том, как жить дальше среди творящегося хаоса и ужаса. В них прослеживается образ земли, остающейся бездетной, рифмующейся с войной, и мы все на этой земле, полны “печального, злого и непечатного слова”. Вообще, когда читаешь такое удивляешься как некоторые люди умеют находить слова о том, что на душе, но о чем сам ты едва сможешь говорить. Это одно из самых замечательных свойств подобной поэзии, она помогает тебе справляться со своей немотой.

Есть такая проза, о которой говорят “ни о чем и сразу обо всем”. Отрывок из романа Александра Иличевского “Тела Платона” именно такой. На его страницах сам пишущий и тот, о ком пишут - сливаются в единый голос. В нем воспоминания о Никите Глуховом, который уезжая на войну, отдает черновик недописанного романа, и мысли о самой войне, о маме, о писательстве, утрате, гениальности, юности, памяти и о многом другом. Но при этом текст - цельный поток сознания, в котором однако есть и критический взгляд на реальность. В общем, с удовольствием прочитала бы весь роман полностью. Если в рассказе Антипова было о роли текста в личной судьбе, то здесь размышления о более глобальной ее роли для общества сегодня и в будущем.

Стихи Дмитрия Веденяпина наполнены темой умирания и скорби еще в первых стихах в журнале. “Она немножко умерла” фраза, которая засела. Как обо мне, подумала я. Ведь я тоже немножечко умерла. Однако ближе к концу стихи признаются в сострадании и наделяют обычные вещи чувством особенным.

Финальным аккордом стали вещи публицистические. Это очерки о литературе, прекрасные анализы произведений, которые однако также приводят авторов к темам, которые стали главными в этом выпуске: войны, эмиграции, совести, человечности, воспоминаний, свободы. Так Сергей Гандлевский пишет о “Маленьких трагедиях” Пушкина, так или иначе приводят к теме нужды и страданий, страсти и зависти, ревности и в конце концов смерти. Олег Лекманов - о Бродском и опыте прочтения его рождественского стиха, которое также приводит автора к темам утраты близких, родины, положению беженца. Лекция Бориса Никольского - о Еврипиде и войне, потрясающе раскрывает тему и взгляд на произведения с точки зрения современного человека и современных потрясений, тоже приходит к теме справедливости, возмездия и прощения.

Заключительный очерк Максима Осипова - путевой, поэтому он, можно сказать, не ставит точку. Он рефлексирует все, что было совсем недавно, и что сейчас тоже волнует. А еще ничего не закончилось, поэтому мне кажется, еще будет много о чем подумать и написать.