Осады Албазина

Автор: Д. В. АмурскийВ среднем течении Амура ещё в XVII веке жили дауры. Правили ими местные вожди, одним из которых был Албаза. Восточнее места впадения в Амур реки Урка стоял укреплённый городок Албазы Якса, в котором обитало по разным оценкам от нескольких сотен до тысячи дауров. От врагов такие городки защищали валы, рвы и башенки по четырём углам. Но дауры не были воинственным народом. Горький опыт столкновения с маньчжурами в первой половине XVII века приучил их к тому, что лучше спасаться бегством, чем попадать в плен к жестоким чужакам.

Летом 1650 года Яксу попытались захватить полсотни русских охотников из экспедиции Хабарова во главе с Дружиной Васильевичем Поповым. Когда это не удалось, людям Попова пришлось отсиживаться в крепком срубе, отбиваясь от дауров. От гибели их спасло лишь своевременное появление Ерофея Павловича Хабарова со своей пополненной ватагой.

Увидев, что к чужакам пришло подрепление, люди Албазы бежали. А их городок достался Хабарову, получив название Албазинского острога. Именно там участники приамурской экспедиции и зазимовали. Но 2 июня 1651 года Хабаров со всем своим войском отправился вниз по течению Амура. А Албазинский острог сожгли, чтобы он не доставался никому.

Но уже в 1663 году на это место пришли 64 казака, бежавших из Нерчинского острога. Верховодил ими Абрашка Парфенов, сын енисейского казака Парфенко Васильева. В 1666 году к ним добавились Никифор Романович Черниговский и несколько десятков человек, бежавших с берегов Лены. Кто-то из них был виновен в убийстве илимского воеводы, кто-то просто захотел вольной жизни. Когда число обитателей Албазинского острога увеличилось, изгнанники выбрали себе нового предводителя. Им стал Черниговский. Благодаря его разумному и осторожному руководству уже в марте 1675 года всех беглецов царь Алексей Михайлович простил и даже наградил двумя тысячами рублей серебром. С тех пор они более не считались преступниками, сделавшись албазинскими казаками. В 1682 году было основано Албазинское воеводство, руководить которым назначили Алексея Ларионовича Толбузина.

Но маньчжуры, завоевав Китай и провозгласив Империю Цин, не могли смириться с тем, что на их северных границах появился русский форпост. И уже в ноябре 1682 года фудутун Лантань и гун первой степени Пэнчунь отправились на берега Амура, чтобы провести тщательную разведку пограничной территории. Чтобы не вызвать подозрений у русских, маньчжуры послали в Нерчинский острог гонца, который сообщил там, что его господа захотели поохотиться на оленей.

Разведчики установили, что местность вокруг Албазина довольно сложная: "зимою, когда лежит снег, ездить по здешним местам невозможно; летом же идут проливные дожди и путь преграждают наносы". Но оставался ещё водный путь. Чтобы отправить войска по Амуру и его притокам, Лантань и Пэнчунь запросили у императора 80 малых судов и 20 пушек, чтобы разбить деревянные стены острога.

Император Канси внимательно изучил донесение разведчиков и повелел подготовить военную операцию без всякой спешки, основательно и планомерно. С пограничных племён следовало собрать продовольствие, необходимое для прокорма трёхтысячного отряда в течение трёх лет. Войска, прибывшие в Приамурье, должны были сразу же начать заниматься земледелием, чтобы пополнять запасы провианта. Помимо постройки речных судов, были также заложены крепость Айгунь, деревянные городки и почтовые станции в Хэйлунцзяне.

Почему было задействовано так мало цинских солдат? Ведь в ходе подавления Восстания трёх князей-данников использовались армии, насчитывавшие сотни тысяч человек. Всё дело в том, что сил самих маньчжуров едва хватало, чтобы контролировать основные города Китая. К тому же война на юге велась в густонаселённых районах, где существовали дороги, а населения там имелось достаточно, чтобы снабжать продовольствием такие огромные армии. Другое дело Приамурье с его суровыми зимами, малочисленным населением и полным отсутствием дорог. В таких условиях даже планирование операций трёхтысячного отряда было нетривиальной задачей и требовало привлечения ханьских администраторов и военных специалистов под контролем маньчжуров.

Пока собирались главные силы и строились речные суда, Лантань нападал на небольшие русские отряды на реках, беспокоил земледельцев Приамурья и запугивал дауров, принуждая тех не платить русским ясак. Его действия привели к тому, что русские оставили без боя Долонский и Селемджинский остроги, а Верхнезейский острог оборонялся до февраля 1684 года, но всё же был оставлен.

Весной 1685 года маньчжурский отряд был готов начать активные боевые действия. Лантань отправил в Цинши формальное донесение о том, что русские по-прежнему вторгаются в пограничные земли и уже неоднократно нападали на племена, присягнувшие империи. Император повелел начать операцию, но требовал проявить милосердие к русским, если те сдадутся.

Следуя указаниям повелителя, Лантань 11 июня 1685 года отправил в Албазин двух пленных казаков с требованием немедленно оставить острог и уйти с Амура. Через два дня он сам прибыл к русской крепости и огласил подобный ультиматум. В остроге насчитывалось четыре с половиной сотни мужчин, способных носить оружие, но воевода Алексей Ларионович Толбузин отказался сдаваться, надеясь на крепость стен и на приход подкреплений, за которыми уже были посланы гонцы.

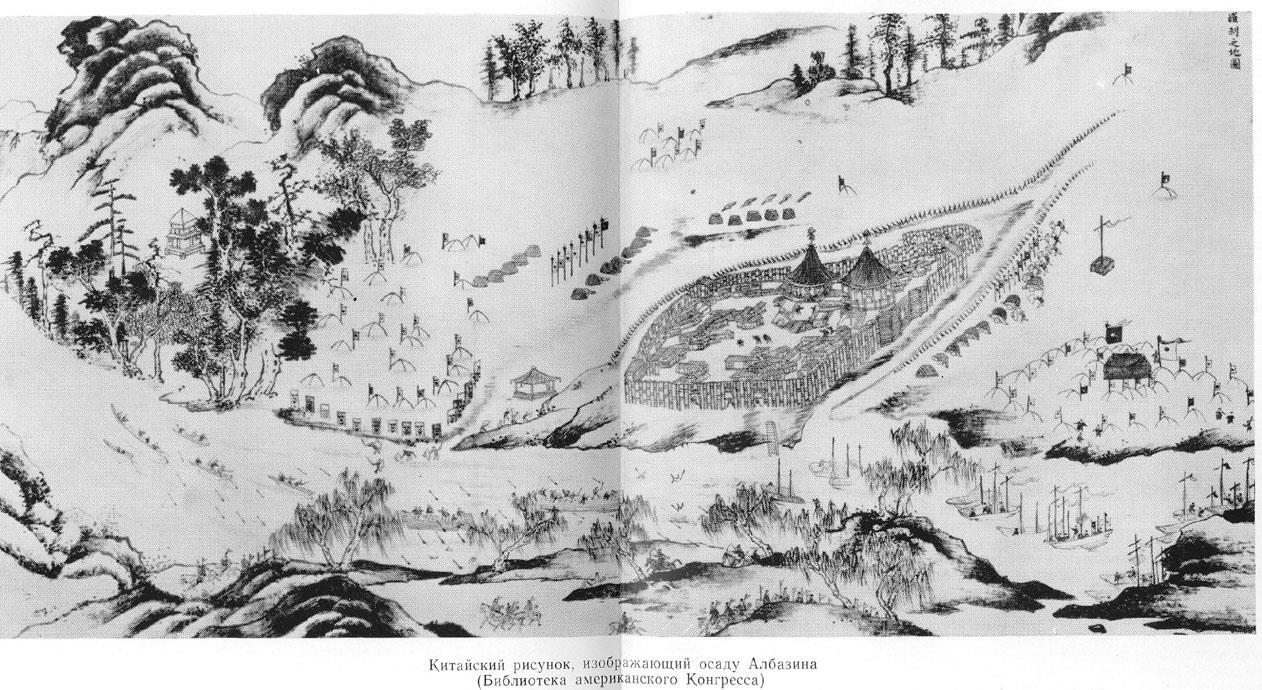

По всей видимости, с 11 по 14 июня активных боевых действий не велось. Лантань пытался склонить защитников к сдаче, одновременно готовя свои войска к штурму и намечая места для осадных сооружений. 15 июня к Албазину подошли плоты, на которых находилось более четырёх десятков русских, спасавшихся от нападения маньчжуров. Но им не дали войти в острог. Большую часть этих беглецов цинские солдаты зарубили, а их жён и детей взяли в плен.

15 июня Албазинский острог был обложен со всем сторон воинами империи и подвергся массированному обстрелу. Как писал потом в донесении воевода Толбузин, "и башни и острог из пушек разбили ... церковь, и колокольню, и лавки, и хлебные амбары зажгли". Городские укрепления после этого прекратили своё существование. Погибло более сотни защитников острога. Однако же, когда маньчжуры пошли в атаку, их встретило ожесточённое сопротивление русских, не давших вражеским солдатам преодолеть ров. На участке, обращённом к берегу Амура, казаки даже перешли в наступление, лишь немного не пробившись к стоянке вражеских судов.

Далее имеются разночтения. По одним сведениям, Лантань отдал приказ сжечь Албазин, по другим — приказал готовиться к новому штурму и для этого маньчжуры принялись заваливать ров хворостом. Сражение 15 и 16 июня истощило почти все запасы пороха у защитников, отгонять врага стало нечем, поэтому Толбузин вступил в переговоры. Лантань, помнивший об императорском указании о милосердии к врагу, согласился на отход русских в Нерчинский острог.

С воеводой ушли около трёх сотен казаков и членов их семей. 45 человек, скорее всего, из числа сосланных в Сибирь участников восстания Степана Разина или из людей, имевших проблемы с сибирскими воеводами, захотели принять подданство императора Канси. В Цинши из казаков сформировали Русскую сотню в составе "Жёлтого с каймой знамени". Их потомки до сих пор живут в Китае, хотя русский язык почти все утратили.

Лантань убедился, что Толбузин со своими людьми действительно ушли с Амура, отправил донесение императору о победе, после чего разрушил оставшиеся в Албазине постройки и отошёл к Айгуни. Там он оставил гарнизон в пять сотен солдат, а с остальными отправился на зимовку в более южные земли.

Император Канси, получив из вести с Амура, издал указ, в котором говорилось следующее:

"Что касается Албазина, то нельзя забывать о необходимых мерах предосторожности, и туда следует послать нужное число мукденских и даурских воинов, несмотря на то что это место уже было нами взято. Необходимо разместить в здешних местах постоянные гарнизоны, чтобы внушать русским страх, и поэтому всем ванам и сановникам обсудить, в каком именно месте лучше поставить нашу крепость и какой численности гарнизон в ней определить. Все эти вопросы обсудить и донести нам свое мнение."

Но, вероятно, вопросы логистики и снабжения войск волновали Лантаня и его офицеров больше, чем высочайшее распоряжение о контроле над Албазином. Так что никакого гарнизона на развалинах острога оставлено не было.

Тем временем Толбузин по пути к Нерчинскому острогу собирал группы беженцев и отряды, направленные в Албазин для подкрпления гарнизона. Так что когда в конце июля 1865 года он встретил нерчинского воеводу Ивана Евстафьевича Власова, под его командованием находилось уже более четырёх сотен казаков и охотников. Власов передал Толбузину ещё 576 человек, прибывших из Енисейска. Более того, вместе с ними к албазинскому воеводе поступил полковник Афанасий Иванович Бейтон, наёмник из Пруссии, перешедший в 1654 году на русскую службу. Власов справедливо полагал, что захватив Албазин, маньчжуры, скорее всего, нацелятся и на его воеводство, поэтому всячески помогал Толбузину.

К Албазинскому острогу отправили 70 казаков на пяти дощаниках под командованием десятника Телицына. Тот быстро установил, что развалины города покинуты и даже поля вокруг него не разорены. 7 августа 1685 года Телицын вернулся в Нерчинский острог и доложил обоим воеводам обо всём, что увидел и услышал. Те сразу же решили, что нужно отправлять войска. Две сотни конных под командованием Бейтона отправились по суше, а следом за ними двинулся по рекам на дощаниках отряд Толбузина в три с лишним сотни человек. При себе люди албазинского воеводы имели шесть пушек и сто ручных пищалей. Кроме того, туда же отослали полторы сотни крестьян и промышленных людей.

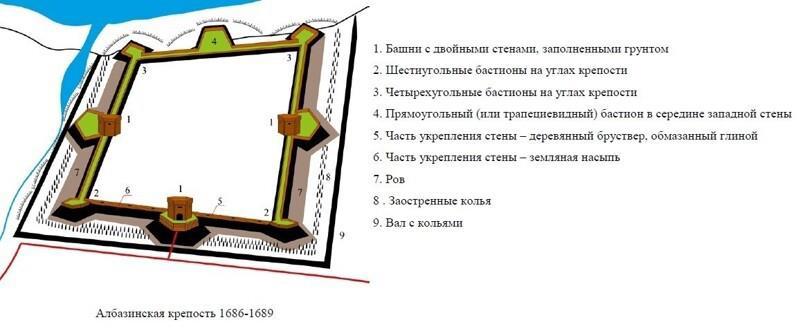

Прибыв на пепелище Албазина 27 августа 1685 года, воевода тут же отправил крестьян убирать зерновые с окрестных полей, а всех остальных привлёк к сооружению нового острога. Был построен двойной ряд бревенчатых стен, между которыми засыпалась утрамбованная земля. Ширина оборонительных сооружений достигала 4 саженей (8.5 метров), а в высоту до наступления холодов стены успели поднять до полутора саженей (3 метра). Со стороны Амура поставили башню, чтобы удобнее было обстреливать из пушек вражеские суда. Внешний периметр обороны составлял глубокий ров с вбитыми в его днище кольями. К весне 1686 года в Албазинском остроге имелось 12 орудий: мортира, стрелявшая пудовыми ядрами, 8 медных пушек и 3 затинных пищалей. Гарнизон крепости состоял из 826 служилых и промышленных людей, а также пашенных крестьян.

Маньчжуры из Айгуна совершали разведывательные рейды начиная с осени 1685 года, так что для императора Канси возрождение Албазина не стало сюрпризом. На русских непадали небольшие конные имперские отряды, а 17 апреля 1686 года император Канси вызвал во дворец Ганьцингун Лантаня и отдал ему такие распоряжения:

"Вам надлежит в нынешнем походе действовать осторожно. Нужно, как и при предыдущей их капитуляции, разъяснить им наш указ о том, что они, русские, будучи людьми другого государства, рискуя ради корысти своей жизнью, беспокоят наши границы. Ныне большое войско вновь прибыло [под их город и им] надлежит поскорее покориться, ибо если они не покорятся, то будут все до одного уничтожены. Если вы город Албазин возьмете, то немедленно идите на город Нерчинск, а когда окончите дело, возвратитесь в Албазин и, разместив тут войска, перезимуйте. Не разрушайте их города и не наносите ущерба их полям, ибо, когда хлеба поспеют, их [можно] собрать и использовать для наших нужд."

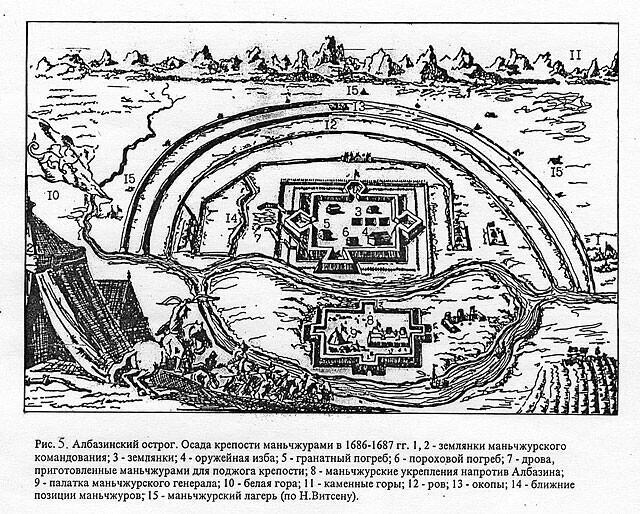

На этот раз против русских отправили 5 тысяч солдат и 40 пушек. Чтобы их перевезти, потребовалось 150 малых речных судов. Кроме того, маньчжуры двигались как по рекам, так и по их берегам, а соединили свои силы уже непосредственно возле Албазина 7 или 8 июля 1686 года. При высадке с речных судов на цинские отряды напали кавалеристы Бейтона. Им удалось внести расстройство в развёртывание вражеской армии, а несколько кораблей с провиантом даже поджечь.

Лантань снова зачитывал осаждённым императорское послание с угрозами смерти тем, кто посмеет остаться в Албазине, но это снова не оказало никакого воздействия на русских. А вторая вылазка кавалеристов Бейтона вынудила маньчжурского командующего отодвинуть свой лагерь подальше от острога. Цинцы начали возводить осадные сооружения, установили на них пушки и принялись обстреливать город. Неприятным сюрпризом для них стало то, что в этот раз ядра почти не повреждали стены Албазина. Правда, маньчжуры не знали, что 12 или 13 июля воевода Толбузин был тяжело ранен ядром в ногу и через четыре дня умер. Командование крепостью перешло к Афанасию Бейтону.

Лантань несколько раз отправлял своих солдат штурмовать Албазин. Один из таких штурмов длился непрерывно пять суток подряд, но защитники крепости выстояли и нанесли врагу существенный урон. Более того, казаки регулярно устраивали вылазки, в ходе которых уничтожали как живую силу противника, так и его склады. В результате этого положение самих цинцев оказалось очень сложным.

Убедившись, что штурмовые действия не приносят желаемого результата, Лантань перешёл к осаде. С северной и южной стороны Албазина воины императора начали возводить ещё более высокие насыпи, чтобы установить на них наиболее крупные пушки и бить из них по городу. Но это не изменило ситуации. Маньчжуры пробовали вести подкопы, чтобы взорвать стены острога — но русские находили их раньше и уничтожали. Солдаты империи также пытались завалить стены просмоленной древесиной, чтобы потом поджечь, — но это лишь позволило обороняющимся получить дрова, которых им так не хватало. А вот цинга, свирепствовавшая среди защитников, оказалась более существенным фактором. Всего в ходе второй осады Албазина погибло около 670 русских. Из них 500 человек унесла цинга, около сотни были убиты во время вылазок и приблизительно семьдесят пали от вражеских ядер.

Наверное, если бы Лантань узнал, что в конце ноября 1686 года острог оброняли полторы сотни человек, из которых на ногах могли уверенно держаться менее полусотни, он был предпринял ещё один штурм. Но у маньчжуров дела шли тоже не слишком хорошо. По русским оценкам, в ходе осады примерно половина вражеского войска погибла: полторы тысячи были убиты или скончались от ран, а тысяча — от голода и цинги. А императорского приказа, разрешавшего отход на зимние квартиры, всё не присылали.

Русские послы, подьячие Посольского приказа Никифор Данилович Венюков и Иван Фаворов, прибыли в Цинши в конце октября 1686 года. Император Канси согласился на перемирие, но это распоряжение достигло Албазина только в декабре (по другим данным — в конце ноября 1686 года). Воины империи прекратили обстрелы и отошли от осадных сооружений в большой лагерь. Но русских из Албазина не выпускали. Впрочем, Лантань разрешил впустить в город стадо скота, отправленное нерчинским воеводой Власовым.

По маньчжурским истоникам, когда в январе 1687 года Бейтон посылал во вражеский лагерь парламентёров с просьбой поделиться продовольствием, цинские воины действительно поделились. Правда, вместе с едой они направили соглядатая, который оценил положение дел у осаждённых. Но, по русским источникам, когда Бейтон выслал двух казаков в тайгу для сбора сосновой хвои, чтобы лечить всех хворых её отваром, маньчжуры перехватили русских и убили. А в феврале 1687 года маньчжурские солдаты жестоко избили двенадцать вышедших для заготовки дров казаков. К вечеру шестеро русских умерли. Так что говорить о каком-то особенном благородстве солдат императора Канси не приходится.

Приказ о полном снятии осады Лантань получил лишь в конце весны 1687 года. 6 мая 1687 года он отвёл своих солдат от Албазина на 20 ли (10 км) ниже по течению Амура в Чакэдань. Здесь его войско соорудило временный лагерь, где приводило себя в порядок до конца лета. Только 30 августа оно оказалось в состоянии начать обратный путь в Эсули.

23 мая 1687 года Бейтон запросил у Лантаня разрешения начать сеять зерновые рядом с Албазином, но получил отказ. Тем не менее, волевой полководец начал восстанавливать укрепления и сооружения внутри острога, а в середине лета сообщил в Нерчинск, что ждёт подкреплений и готов удерживать крепость и далее.

Не смотря на неудачную осаду, Лантань получил повышение: 9 октября 1687 года его сделали дутуном. В июле 1688 года он приехал к Албазину во главе пяти сотен воинов и произвёл осмотр городских укреплений и полей вокруг. Состояние острога его удовлетворило — новоявленный дутун признал его укрепления неопасными. А вот посевы зерновых вблизи острога Лантань приказал уничтожить.

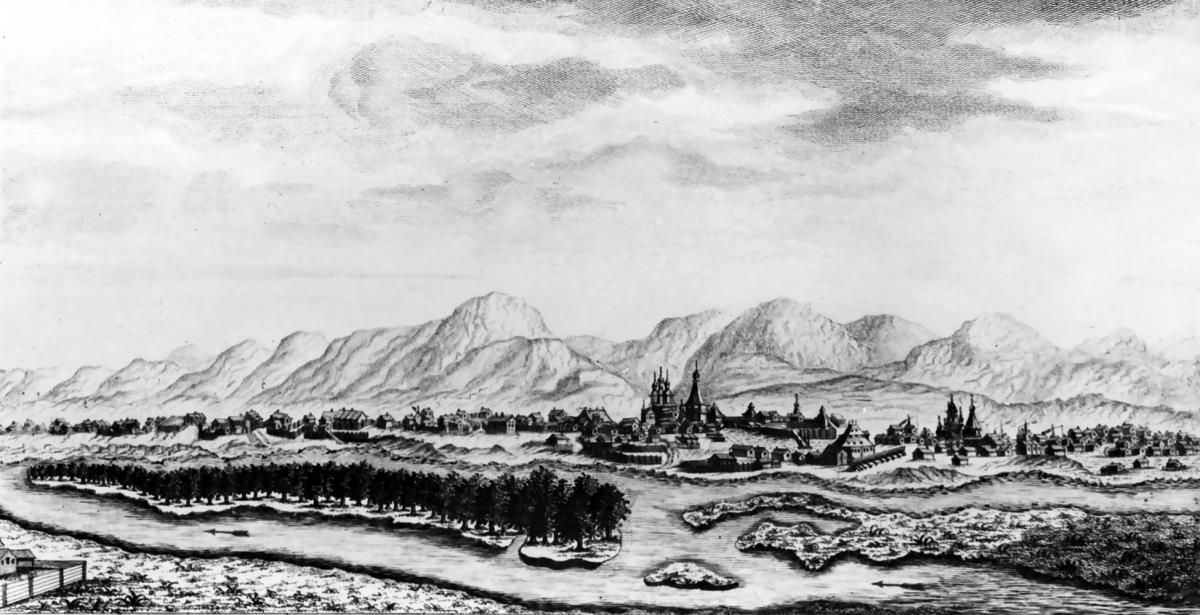

В начале 1688 года союзное маньчжурам монгольское войско Чихуньдоржа осадило Селенгинский острог. Гарнизон острога состоял из 294 человек, вооружённых 6 пищалями и мушкетами. Выдержав тринадцатинедельную осаду и один монгольский штурм, в конце марта защитники Селенгинска, совместно с подошедшими стрельцами и казаками из Удинского и других острогов, разгромили монголов на перевале близ Гусиного озера. Сражение было настолько упорным и кровопролитным, что его место до сих пор носит имя Падь убиенных. Монголам пришлось бежать в родные степи.

Люрсениус Иоганн Вильгельм. Вид города Селенгинска. Приблизительно 1770 год.

20 июля 1689 года маньчжурские послы на 76 военных судах доплыли до Нерчинского острога. В то же время туда же подступила цинская армия с обозом в пять тысяч лошадей и четыре тысячи верблюдов. Суммарно силы императора достигали 15 тысяч воинов, тогда как в остроге находилось около 600 русских. И если бы не помощь эвенков, чей вождь Павел Петрович Гантимуров, сын князя Гантимура, применил военную хитрость, имитировавшую прибытие на помощь к русским крупных военных отрядов кавалерии, маньчжуры вполне могли бы захватить Нерчинск. Но, испугавшись западни, родственник императора Сонготу согласился на переговоры.

Вид на Нерчинск. Гравюра 1710 года.

С 12 по 27 августа 1689 года в поле между реками Шилкой и Нерчею в полуверсте от Нерчинского острога шли переговоры. По их результатам был заключен договор из семи статей, установивший границу между Русским государством и Империей Цин. Третья статья этого договора обязывала русских разорить свой город Албазин, причём в дополнительной статье указывалось, что "в Албазинских местах никакому строению с обеих сторон не быть".

Так что 31 августа 1689 года Афанасию Бейтону было отправлено распоряжение "построенный город Албазин разорить без остатку, и впредь с обеих сторон в нем крепости и жилища никакова не иметь". 8 октября Бейтон доложил, что стены и укрепления Албазинского острога срыты, а весь гарнизон выводится в Нерчинский острог. Так закончилась эта славная страница российской истории. Вернуть земли, утраченные по Нерчинскому договору, Российская империя смогла только во второй половине XIX века (Айгунский и Пекинский договоры). А Афанасий Иванович Бейтон, руководитель второй обороны Албазина, до 1701 года был иркутским казачим головой.