За что не любят социализм?

Автор: Николай Владимиров«...в теории в общем-то понятно, каким образом мы придём к Эре Кольца, описанной в "Туманности Андромеды": во-первых, во всех странах Земли побеждают социалистические революции, во-вторых, все страны, объединяются в мировую республику Советов, в-третьих, благодаря техническому прогрессу исчезают различия между городом и деревней и между людьми умственного и физического труда, в-четвёртых, решаем все земные экологические проблемы и выходим в дальний космос. И вот мы здесь...».

Так начинается статья Екатерины Богатырёвой «На пути к Туманности Андромеды», опубликованная на «дзене» по адресу:

https://dzen.ru/a/ZEPBwwro-QRM7TLW

На что сразу можно ответить, что ничего хорошего, кроме плохого, из подобной затеи не выйдет. Можно свергнуть власть богатых, передать землю и все средства производства в общественную собственность, учредить выборное коллегиальное правительство, состоящее исключительно из трудящихся, более того – из рабочих... Как вдруг оказывается, что среди наших рабочих есть труженики и лодыри, мастера и бракоделы, инициативные и плывущие по течению. Оглянуться не успеешь, как уже среди рабочих появятся новые «сильные» и «слабые», богатые и бедные, счастливчики и неудачники... Словом, всё вернётся на круги своя.

Но не спешите – оказывается, у дамы данная ситуация предусмотрена:

«Но, очень интересно посмотреть, как преобразуется жизнь людей при переходе от социализма к коммунизму и какие формы она принимает. В этом нам поможет статья нашего замечательного писателя-соцреалиста Всеволода Кочетова "Герои наших дней" от 1959 г.»

Сразу предупредим, что найти статью Всеволода Кочетова в интернете – дело непростое. «Гугл» тут вам не в помощь по той причине, что никому не пришло в голову выложить её отдельно. Нам, чтобы с ней ознакомиться, пришлось скачать авторский сборник «Эстафета поколений». К счастью, находить её и скачивать совсем не обязательно – дама так раздёргала искомую статью на цитаты, что оригинал можно и вовсе не читать.

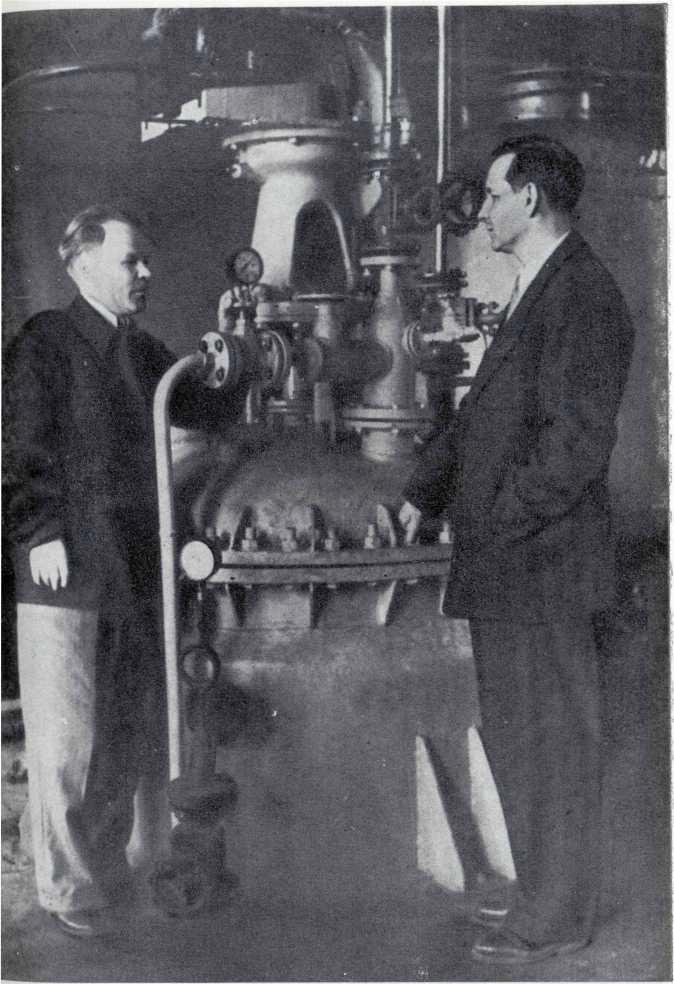

Всеволод Кочетов в цехе по производству технически спиртов в городе Дзержинске Горьковской области, 1959 год.

И так, каким образом Всеволод Кочетов в 1959 году, а следом за ним Екатерина Богатырёва в первой половине XXI века предлагают нам строить коммунизм:

«Появились вот такие интересные особенности: со шкафчиков работников в бытовках исчезли замки. До того как цех стал цехом коммунистического труда, на шкафчиках висели самые разные замки, от изящных до амбарных, но кражи иногда случались. С ноября 1958 г. замки убрали и кражи прекратились. Причём замки сняли не все одновременно, некоторые ещё опасались за сохранность имущества».

(с) Екатерина Богатырёва, «На пути к Туманности Андромеды».

Сразу возникает вопрос: с чего это вдруг? «Крыса» на то и «крыса», чтобы воровать у своих – на воровском жаргоне «крысячить». Причём воровать у своих или «крысячить» она будет при любом общественном строе: и при коммунизме, и при капитализме, и даже при раннем феодализме. С какого такого перепугу она вдруг должна «перековаться»-перевоспитаться? Оказывается, вот почему:

«Но после того, как работники цеха установили принцип: "Весь коллектив отвечает за поступки каждого, и каждый отвечает за них перед коллективом" — кражи прекратились, наступило новое отношение к труду».

(с) Екатерина Богатырёва, «На пути к Туманности Андромеды».

По-нашему, по-простому это называется «круговая порука». Как в Китае времён династии Тан, когда сажали не только самого преступника, но и его соседей – за то, что от преступления не удержали, и заблаговременно не донесли. Властям, конечно удобно – не надо содержать полицию и проводить оперативно-розыскные мероприятия. А подданным-то каково? Нет уж! За своё отвечу, отсижу – а чужого ты мне не шей, гражданин начальник.

Это – с одной стороны. А с другой, даже сейчас, при капитализме в той или иной форме коллектив отвечает за поступки каждого. Недобросовестный работник запросто сможет подвести всех, нарушив производственную цепочку и сорвав поставки. Автору этих строк не забыть, каким вежливым и предупредительным сделался начальник, когда нам предстояла срочная отгрузка продукции.

Зато «крыс» нигде не любят – даже при раннем феодализме. Первый раз, когда коллеги-сотрудники не ждут подлянки, в чужой шкафчик можно успешно залезть. Зато потом, будучи начеку, окружающие станут приглядываться друг к другу. Рано или поздно зарвавшуюся «крысу» поймают. А поймав будут бить. Может быть, даже ногами.

«В цехе навели и поддерживали безукоризненную чистоту и принесли большое количество зелёных растений, за которыми ухаживали как мужчины, так и женщины».

(с) Екатерина Богатырёва, «На пути к Туманности Андромеды».

Чистота и порядок в производственных помещениях – требования не идеологии, а технологии. У нас на предприятии для этого существует специальная инспекция, которая ходит, проверяет – как планово, так и внезапно. Точно так же у нас растут растения – как в лабораториях, так и в коридорах и на лестничных площадках. Немало растений и на территории – ёлочки и сосны, клёны, можжевельник, барвинок и лесная земляника. А, помимо растений в горшках, в некоторых лабораториях стоят аквариумы с водяными растениями и рыбками. В этом плане капитализм даёт фору социализму.

«Также коллектив принял на себя обязательство: "Не допускать никаких аморальных поступков в ни быту, ни на производстве, ни в общественных местах". Только один работник за три месяца пришёл на рабочее место нетрезвым и было это в нерабочее время. Решением коллектива попросили дирекцию завода перевести оступившегося товарища на три месяца на нижеоплачиваемую должность. Через три месяца безукоризненного поведения товарищ подаст заявку на имя коллектива и его восстановление обсудят».

(с) Екатерина Богатырёва, «На пути к Туманности Андромеды».

У нас за систематическое появление на рабочем месте в нетрезвом виде сняли ни кого-нибудь, а главного инженера. Года за три до того у нас сменился собственник, а вместе с ним и администрация – упомянутый главный инженер был в числе «специально приглашённых звёзд». Теоретически новый директор должен был бы защищать «своего человека» – так нет же, сняли как миленького. А что до рядовых сотрудников, то первый раз следует вежливое предупреждение, во второй – выговор с занесением и написанием «объяснительный», а в третий раз предложат на выбор: «по собственному желанию» или приказом. Разница в том, что занимается этим не трудовой коллектив, а администрация.

«Разговор наш в цехе происходил перед школьными каникулами. Поэтому мне рассказали и о той тревоге, которую испытывали некоторые родители за отметки своих малолетних сынов и дочерей. … А потому, что успехи и неуспехи детей за каждую очередную четверть решено было обсуждать на собрании коллектива цеха. За двойки легкомысленных Шуриков и Танечек предстояло краснеть их папашам и мамашам».

(с) Всеволод Кочетов, «Герои наших дней».

А вот это, товарищи, уже откровенный перебор. Не ваше это дело – выяснять, как учится мой ребёнок. По работе вы и можете и должны с меня спрашивать – а моя жизнь за проходной касается меня и только меня.

К тому же в разных семьях к ситуации и относятся по-разному. Где-то от ребёнка требуют стопроцентной успеваемости, а где-то понимают, что ребёнок – это всего лишь ребёнок, и какую-то тему или предмет он может элементарно не понять. К случайной «двойке» в такой семье могут отнестись даже с юмором:

«За что двойку получил?»

«Не смог найти синус прямого угла, папа!».

«Как? До сих пор не нашли? Ровно тридцать лет назад меня спрашивали о том же самом...».

Не говоря о том, что среди детей, как и среди взрослых попадаются как свои «физики» так и свои «лирики». Ребёнок может успевать по «говорильным» наукам – истории и литературе, но не успевать в науках «точных» – математике и физике. Или наоборот – успевать по математике, но совершенно не понимать химии. Хорошо, что советская школа учила всему, давая ребёнку возможность попробовать себя в разных науках. Но по меньшей мере наивно требовать одинаково успешной успеваемости по всем предметам, как по точным, так и по «говорильным», а «пятёрка» по иностранному языку и «тройка» по литературе – вещь совершенно нормальная.

Наконец, как вы предлагаете решать проблему? Папу при всех обругают на собрании за тройки сына. Потом папа придёт домой и, в свою очередь, обругает сына, или наоборот – дополнительно с ним позанимается... Но он же и так и так сделает это, поскольку сын-неуч никому не нужен.

И, коль скоро мы коснулись этой темы: у нас на работе существует стенд «Бессмертный полк», а так же стенд-выставка детских рисунков. Вот только сейчас – при капитализме участие и в том и в другом стенде – дело абсолютно добровольное. Хочешь похвастаться заслугами деда или успехами ребёнка – пожалуйста. А вот заставлять тебя рассказывать об их недостатках, тем более, о своей личной жизни никто не вправе.

«Из городской школы № 33, подшефной заводу, раз в неделю по средам приходит девятый класс. Школьникам доверяли производить несложные операции и обучали. Ребятам нравились "трудовые" среды, они боялись их пропустить, а причина пропуска была одна: двойки. Двоечники не допускались, исправишь оценку — приходи».

(с) Всеволод Кочетов, «Герои наших дней»

Детям в цеху, на производстве делать абсолютно нечего. Прежде всего, ребёнок по невежеству может повернуть не ту ручку и нажать не ту кнопку, вызвав нешуточную аварию. Затем, цех – не музей, здесь заняты серьёзным делом – производством технических спиртов. Получается, что часть специалистов придётся снимать с производства, заставляя вытирать носы школьникам. От самих школьников пользы на производстве ноль, поскольку работа с высокотехнологичным оборудованием требует специальных знаний, а так же того, чего школьник по определению лишён – серьёзной, взрослой ответственности.

Опять же, от школьников подшефной школы требуют, чтобы они были чуть ли не идеальными – круглыми отличниками. Автор этих строк, в конце восьмидесятых годов прошлого века, не по средам, а по четвергам, тоже ходил на завод – осваивал профессию токаря. Очередная, такая же дурацкая фантазия Михаила Горбачёва. Нам за эту работу даже платили деньги, и вот это оказалось очень здорово – не клянчить гроши с родителей, а зарабатывать их самому. Но самое главное – никого не интересовало, отличник ты или двоечник. Без какой-либо проверки успеваемости, каждый четверг садились на автобус и ехали за четыре квартала.

А что до нашей нынешней ситуации, то у нас на предприятии существует такое понятие, как «студенты-практиканты». Из их числа, без всякого «распределения» или «разбора вакансий» мы набираем молодое пополнение. Есть у нас один ведущий инженер, заведующий лабораторией, не первое десятилетие выезжающий на студентах. Набирает толковых ребят, учит их, потом они работают, а он деньги получают. Самая настоящая капиталистическая эксплуатация, причём студенты, что характерно, не в обиде – все, прошедшие школу прохиндея-инженера, стали высококлассными, хорошо зарабатывающими специалистами.

«Но это ещё не всё, вот ещё одно обязательство: "Систематически повышать свой идейно-политический и культурно-технический уровень. За семилетие каждому имеющему начальное образование добиться получения не менее чем среднего, а половина из тех, кто имеет среднее техническое образование должна добиться высшего образования; те, кто имеет высшее образование, обязаны специализироваться в смежных областях техники. Инженерно-технические работники должны овладеть одним из иностранных языков". Коллектив решил учиться — по просьбе рабочих в каждой смене заработал кружок текущей политики. 25 работников и работниц в цехе готовятся в ВУЗы, а 10 уже учатся».

(с) Екатерина Богатырёва, «На пути к Туманности Андромеды».

Идейно-политическое воспитание и кружок текущей политики – это, конечно же, полный вздор. Если я по убеждениям – коммунист, меня незачем агитировать за коммунизм. А если я – воцерковлённый православный христианин, меня незачем наставлять в православной вере. Впрочем, в те времена «пустую идеологию» любили. К тому же читать статьи и книги Маркса и Ленина, написанные до того нудным и тягомотным языком – та ещё задача.

Что до собственно учёбы, то у нас при капитализме учатся многие. Молодые специалисты, пришедшие к нам студентами-практикантами, продолжают учиться на вечернем и заочном отделениях – и учебные отпуска для сдачи экзаменов им предоставляют быстро, без вопросов и лишней нервотрёпки. Имеется аспирантура. Вот только учёба у нас – дело абсолютно добровольное. Никто не вправе заставить тебя учиться.

И, возвращаясь к ситуации, описанной Всеволодом Кочетовым: что делать тому, у кого элементарно нет времени на учёбу? Если ты – счастливый отец троих детей, из которых двое – новорожденные близнецы, то согласимся: поднять их – та ещё задача, даже при наличии отдельной квартиры и двух бабушек с обеих сторон.

И что делать тому, кто в свободное время ты занят неким собственным делом? Если после работы ты пишешь книги, рисуешь картины или сочиняешь музыку? Напомним, что дело происходит в 1959 году, когда значительный процент работников составляли ветераны Войны, котором было, что рассказать молодёжи. Кто-то из молодых работников мог участвовать в самодеятельности – играть в ансамбле или в театральном кружке, только не на родном предприятии, а где-то на стороне.

Наконец, в цехе по производству технических спиртов работают преимущественно технари. Что, если кто-то захочет заняться теоретической химией – чтобы разработать состав с новыми свойствами? Или той же химией с электротехникой – чтобы разработать некую, предназначенную для производства тех же спиртов установку? Отказаться от интересного дела ради чужого, навязанного кем-то со стороны? Или посвящать в свои задумки окружающих, превращая своё личное дело в общее наше? Тоже ведь не всякий захочет. Что, если автор захочет сказать: эту установку для получения метилового спирта или этот противолёдный реагент разработал лично я, Ипполит Сидорович Подушкин, а не коллектив цеха номер восемь?

«Многие овладевают новыми профессиями, не выходя из цеха. Например, аппаратчица комсомолка Маша Романова освоила четыре смежные профессии. И она такая была не одна. В цехе решили добиться, чтобы каждый работник мог заменить любого другого, и чтобы смена могла обходиться без начальника инженера, чтобы старшим в ней мог быть любой аппаратчик».

(с) Всеволод Кочетов, «Герои наших дней»

На этот случай у нас на работе имеются бесплатные курсы повышения квалификации. В начале двухтысячных, когда компьютеры были ещё в диковинку, а «гаджетов» не было вовсе, у нас организовали курсы компьютерной грамотности. Вот тогда любой осознал бы преимущество капитализма перед социализмом. На городских компьютерных курсах, учёбу на которых ты оплачивал сам, из своего кармана, каждому учащемуся выделялось собственное рабочее место с собственным компьютером. А на бесплатных курсах, организованных администрацией на работе, ученики сидели за компьютером по двое.

Зато использовать работника с инженерным образованием в качестве простого рабочего, если только инженерные знания не требуются ему непосредственно по работе – неоправданное расточительство. Если смена способна обходиться без начальника-инженера – упомянутую смену следует, в полном составе, снимать с работы и выдвигать на руководящие должности.

«А когда труд доставляет радость, жизнь идёт иначе, становится содержательной, разносторонней. Коллектив цеха пересмотрел все постановки местного драматического театра; чтобы послушать оперу, раза два в месяц химики выезжают на автобусах в Горький. Обсуждают новые книги. Родилась художественная самодеятельность».

(с) Всеволод Кочетов, «Герои наших дней».

Дело происходит, ещё раз напомним, в 1959 году. У всех трудящихся один-единственный выходной день – воскресенье. Начнём с того, что в выходной день тебе хочется элементарно отдохнуть. Проснуться утром, с удовольствием осознав, что никуда не надо бежать. Выспаться, побыть дома с семьёй, позаниматься с детьми, сделать мелкий ремонт и приборку, повозиться на садовом участке...

Помимо этого, так же элементарно хочется отдохнуть от коллег – от одних и тех же рож... (ой, простите – физиономий), от одних и тех же, бесконечно повторяющихся проблем и разговоров. Сходить в кино, в ресторан или в театр, послушать ту же оперу не с ними, а с женой или любимой девушкой. И, кстати, что будет, если у работающего в цехе технических спиртов мужа – своя культурная программа, а у работающей в сберкассе жены – своя? Да, вы же так семью развалите.

И, наконец, вкусы-то у всех разные. Кому-то нравится опера, другому – балет, третьему – боевичок с крутым сюжетом, стрельбой и драками, а я вообще не хочу никуда тащиться, а хочу полежать на диване, послушать музыку или сходить в соседний лес за грибами.

Кстати, интересно – как именно они обсуждали прочитанные книги? Поделиться с приятелем впечатлениями – так это я и сейчас могу. Неподалёку от нас находится некий ВУЗ. Как-то вечером, возвращаясь с работы, своими ушами слышал, как три девчонки-студентки обсуждали театральную постановку. А собирать специальное собрание, чтобы обсудить романы того же Кочетова «Журбины» или «Чего же ты хочешь?», (в 1959 году этот роман ещё не был написан, но не будем придираться). После работы, когда люди уставшие, голодные... Да на такое собрание, как некогда запорожских казаков на Коло, людей придётся палками загонять.

И, коль скоро мы коснулись этой темы: очень хочется написать, что даже сейчас, при капитализме наш профком распространяет билеты в театр. Но не буду врать – на самом деле этого нет. А вот экскурсии по городам «Золотого Кольца» организует – как распространяет среди сотрудников билеты для детей на новогоднюю ёлку, в том числе и в Кремль. Причём запись на экскурсию и на новогоднюю ёлку – дело абсолютно добровольное. Сказать, что коллектив подразделения такого-то в полном составе ездил в Тверь, у нас нельзя.

Снова о преимуществах капитализма: в ту же Тверь экскурсанты с нашего предприятия тряслись на автобусе целых два с половиной часа. Автор этих строк на «ласточке» домчался за полтора. При этом от него никто не требовал послушно ходить за экскурсоводом. Даже больше – чуть ли не выходя из вагона, он на той же «ласточке» вернулся обратно – поскольку ему приглянулась симпатичная девушка-проводница.

И о художественной самодеятельности: автор этих строк как-то набрёл в парке на компанию – четверо парней в средневековой одежде, в длинных рубахах с подпоясками, в портах и сапогах увлечённо рубили друг друга мечами и топорами, понарошку, конечно же. Двое уже готовенькие, валяются на земле, двое сошлись в последней схватке. И тут же на треноге установлена камера, а за камерой на складном стульчике сидит бородатый толстяк и, вполне по-режиссёрски, на них покрикивает.

«...взялись за строительство жилого дома. Построили. Решили досрочно завершить строительство второго дома – на восемь квартир – и заложить третий. И сделать в конце концов так, чтобы в 1965 году ни один и цехе не смог пожаловаться на свои жилищные условия, чтобы, чтобы эти условия были достойны человека, работающего и живущего по коммунистически».

(с) Всеволод Кочетов, «Герои наших дней».

Ни Всеволод Кочетов, ни Екатерина Богатырёва не рассказали о том, как именно в 1959 году работники цеха технических спиртов возводили жилые дома. Ну, возвели и возвели. На самом деле ситуация заслуживает отдельного рассказа.

Представьте, что вы отработали, от звонка до звонка, девять часов – восемь часов обязательного времени, плюс часовой перерыв. На самом деле перерыв длился сорок пять минут, но разница в четверть часа – небольшая, так что фактически можно говорить о девяти часах. Вы – уставший, голодный, и думаете только о том, как вернуться домой, к жене-детям... Или пойти на танцы, встретиться с любимой девушкой. И вот, представьте, что вместо этого вы должны топать на стройку и вкалывать там ещё четыре, а то и все шесть часов. И того двенадцать-четырнадцать часов в сутки. Не случайно горьковчане (а дело происходит, напомним, в тогдашней горьковской, современной нижегородской области) называли подобный метод «горьким методом».

Могут резонно возразить, что нынешняя ипотека немногим лучше. Мало того, что квартира стоит не один миллион – заемщику приходится в течение пятнадцати, двадцати, а то и тридцати лет выплачивать банку, ни много, ни мало – её тройную стоимость. Что выплаты по ипотеке и прочим кредитным долгам запросто могут «съесть» треть, а то и половину зарплаты – чтобы вернуть потерю, заёмщику порой приходится вкалывать не меньше, чем работнику цеха коммунистического труда, строящему дом «горьким методом». И что за упомянутые пятнадцать, двадцать, а то и все тридцать лет с заёмщиком может случиться всякое – он потеряет работу и не сможет выплатить долго полностью.

На это ответим, что ипотека и прочие кредитные долги – дело абсолютно добровольное. Никто не вправе принудить заёмщика делать долг. Что ипотека забирает деньги – но не время: если потерянные деньги порой можно вернуть, то вернуть потерянное время нельзя. И наконец, каждый заёмщик платит только за себя – никто не может заставить его платить за другого: за соседа или коллегу по работе.

В восьмидесятые годы прошлого века существовало такое явление, как «стройотряды МЖК» – молодые парни и девушки, точно так же после основной работы возводили многоквартирные жилые дома для себя. Снова заметим: участие в стройотряде МЖК было делом абсолютно добровольным. Ещё просить надо было, чтобы записали. И, обратим внимание на это обстоятельство: «МЖК стройотрядовцы» возводили жилые дома для себя и только для себя: отработал в таком, потогонном режиме полтора года, вселился в новую квартиру – и свободен.

Здесь дело происходит в небольшом городке, дома небольшие – двухэтажные, одноподъездные, на восемь квартир каждый. Вот они какие:

На то, чтобы построить такой дом, уйдёт не полтора года, а три-четыре месяца, в крайнем случае полгода. Проблема в том, что подобная «потогонка» будет тянуться бесконечно: в цех пришли молодые специалисты, трудовой коллектив принял решение построить и им дома, значит, будь любезен – после работы снова топать на стройку.

«За время конкурса по рационализации и изобретательству в цехе было внедрено тридцать девять предложений, четыре серьёзных технических усовершенствования, что в итоге обеспечивает общий экономических эффект почти в девятьсот тысяч рублей».

(с) Всеволод Кочетов, «Герои наших дней».

Девятьсот тысяч – это старыми деньгами. Через два года Никита Сергеевич Хрущёв проведёт денежную реформу. В новых, «хрущёвских фантиках», прозванных так из-за малого размера, это составит девяносто тысяч, что согласимся, тоже неплохо.

Вот только рационализаторство и изобретательство приветствовалось не только тогда – при социализме, но и сейчас – при капитализме. И если за мелкое рацпредложение ничего не платят, то за серьёзное техническое усовершенствование следует денежная выплата – очень небольшой процент от полученной прибыли, превращающийся, при окончательном расчёте, в не самую плохую прибавку к зарплате. Не говоря о том, что упомянутое техническое усовершенствование можно запатентовать, превратив небольшой процент от полученной прибыли в крупный. Ставим шиллинг против окурка, что в описанном в статье цехе технических спиртов изобретателям и рационализаторам ничего не платили.

«Более тесное, дружеское общение, общие интересы, возникшие у людей цеха в последнее время, сплачивают их как бы в одну семью».

(с) Всеволод Кочетов, «Герои наших дней».

Так и хочется ответить: спасибо, не надо. В том смысле, что не надо нас сплачивать. В нашем, разобщённом мире каждый вправе самостоятельно заводить себе друзей – в том числе и пригласить к себе в гости кого-то из коллег по работе, пожаловаться на легкомысленного Шурика или Танечку и, в свою очередь принять аналогичное приглашение. И при этом никто не заставляет тебя поддерживать иные отношения, кроме служебных с теми, кто тебе неприятен или не интересен.

Более того – у тебя может быть один круг общения на работе. Совсем другой – дома, в семье, с женой и родственниками как со своей, так и с её стороны. И третий круг общения – с друзьями по интересам, когда ты участвуешь в эльфийских ролёвках или ходишь в походы на надувных лодках по горным речкам, или путешествуешь на машинах по льду Байкала, или ещё где-то там... Здесь же тебя заставляют жить каким-то гамузом, колхозом, общиной

«Вот так выглядит жизнь, когда хозяином в стране является пролетариат. Именно так выглядит стирание различий между людьми умственного и физического труда. Вот такие пути ведут к коммунистическому миру "Туманности Андромеды" и у нас есть ещё шанс эти пути проложить».

(с) Екатерина Богатырёва, «На пути к Туманности Андромеды».

Подведём итоги: нам предлагают заменить нашу личную жизнь – общественной, наше личное «я» – общим «мы». При этом добрых две трети предлагаемых в статье преобразований попросту не нужна, поскольку они не зависят от общественно-экономической формации и существуют при капитализме так же, как существовали при социализме. А оставшаяся треть является ничем иным, как грубым вмешательством коллектива в личную жизнь. Если нам будет позволено употребить учёное слово: «резюмируя», то социализм-коммунизм – это строй, при котором у гражданина не остаётся никакой личной жизни, за исключением общественной.

Вот за это самое социализм и не любят.

А вы как считаете?