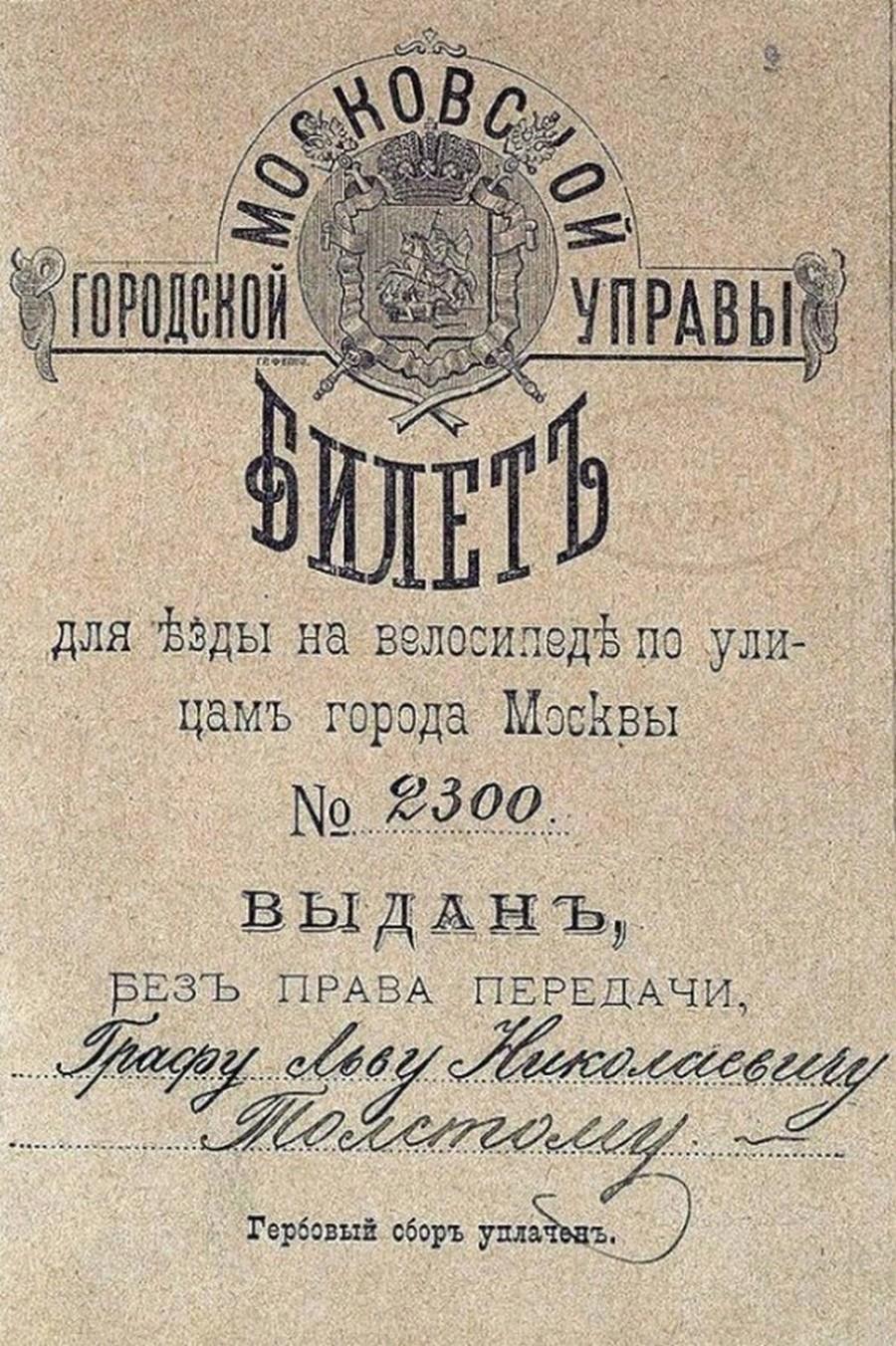

Велосипедный билет

Автор: Д. В. АмурскийА вы знали, что в конце XIX и в начале XX века российским велосипедистам для того, чтобы свободно передвигаться на собственном двухколёсном агрегате по городу, полагалось иметь специальный билет, аналог современных водительских прав?

Для получения такого документа нужно было прийти в полицейский участок вместе со своим велосипедом, продемонстрировать умение ездить и сдать экзамен на знание правил проезда по городу. После этого требовалось заплатить налог, что позволяло получить номерной знак. Этот номерной знак крепили позади седла. Помимо этого, на велосипеде обязательно должен был быть звонок или гудок, и фонарь, если предполагалась езда в тёмное время суток.

Номерной знак и билет велосипедиста выдавались сроком на год. Через год нужно было снова оплачивать налог и получать новый номер. За езду без номерного знака в городской черте могли оштрафовать.

Первые велосипедисты появились в Москве ещё в 1860-х годах, но на улицы города выезжать они не отваживались, ограничиваясь поездками по усадебным паркам или манежам для верховой езды. До и не позволила бы полиция разъезжать на "костотрясах", пугая извозчиков и их лошадей. Но постепенно количество поклонников двухколёсного траспортного средства увеличивалось, и 31 марта 1884 года власти утвердили устав Московского общества велосипедистов-любителей. Руководителем этой общественной организации стал Юлиус Блок, директор компании, поставлявшей в Российскую империю велосипеды, печатные и швейные машинки, а также другие технические новинки из Европы. Он же был победителем первой московской велогонки, которая прошла 24 июля 1883 года на ипподроме Московского общества охотников конского бега на Ходынском поле.

В столице империи любители двухколёсных агрегатов начали объединяться ещё в конце семидесятых годов XIX века, но устав Санкт-Петербургского Общества велосипедистов-любителей власти зарегистрировали только 5 декабря 1884 года.

Велосипеды тогда стоили 200 — 300 рублей и были доступны лишь состоятельным людям. Но зато эти важные персоны могли позволить себе значительные траты на создание велотреков, которые тогда назывались циклодромами. В Москве первый циклодром появился в 1891 году на Ходынском поле. А в 1894 году московские велосипедисты добились от властей резрешения ездить по улицам города. Но для этого требовалось пройти всю процедуру с экзаменом в полицейском участке и получением именного велосипедного билета. Правда, члены официально зарегистрированных велосипедных клубов были освобождены от сдачи экзамена на вождение. Так, к примеру, Лев Николаевич Толстой, ставший членом Московского клуба велосипедистов в начале 1896 года, получил 21 февраля 1896 года билет за номером 2300 без каких-либо испытаний в полицейском участке.

Великий русский писатель начал осваивать "двухколёсного коня" в возрасте 67 лет, а в марте 1895 года даже приобрёл за 210 рублей велосипед британской фирмы "The Rover J. K. Starley & Co. Ltd", который признали лучшей моделью 1895 года. Но позднее Московское общество любителей велосипедной езды подарило Толстому точно такой же велосипед, так что Лев Николаевич сдал свою покупку обратно и далее пользовался в Москве подарочным. Говорят, что в музее в Хамовниках выставлен именно этот агрегат (сейчас он временно находится в музее на Пречистенке).

В каждом городе велосипедные номера и билеты значительно отличались по форме. То же самое можно сказать и о правилах. Вот, к примеру, правила проезда на велосипеде по улицам города Твери, принятые местными властями в 1897 году:

1) Желающие ездить в г. Твери на велосипедах должны получить из городской управы нумер, с уплатою стоимости его. Полученный из управы нумер должен быть укреплен позади седла велосипеда таким образом, чтобы таковой был виден для проходящих и проезжающих.

2) Каждый велосипед, во время езды на нем по городу, должен иметь звонок или рожок, которые должны издавать звуки значительной силы, а в ночное время — красные зажженные фонари, которые укрепляются спереди велосипедов на видном месте.

3) Езда на велосипедах по городу дозволяется при средней скорости велосипеда. Велосипедисты должны ехать по правой стороне улицы: при объезде экипажей и пешеходов, а равно и при встрече с таковыми на перекрестках улиц, велосипедисты должны давать знаки звонком или рожком, которые должны быть слышны и против ветра; в ночное же время велосипедисты обязаны предупреждать звонком или рожком и встречающихся с ними проходящих или проезжающих.

4) Езда на велосипеде по тротуарам городских улиц, бульварам и в городских садах воспрещается, а равно воспрещается в городе перегонка велосипедистов, езда в один ряд нескольких велосипедистов гуськом, без оставления перерывов; едущие один за другим велосипедисты должны соблюдать разрывы, а именно: после каждых двух велосипедистов должен быть перерыв (промежуток) не менее десяти сажень для свободного прохода пешеходов и проезда экипажей, перед которыми велосипедисты должны уменьшать скорость велосипеда.

В Владимирских правилах, принятых 15 февраля 1896 года, особо отмечалось, что:

8) В случае беспокойства лошадей от появления едущего на велосипеде, последний обязан остановиться, сойти с велосипеда и, по возможности, скрыть его от испуганной лошади.

13) Употребление при езде на велосипедах непривычных для публики, обращающих на себя внимание костюмов, воспрещается.

В Екатеринбургских правилах имелось и такое:

При встрече с крестным ходом, большими похоронными процессиями или вообще со значительным количеством пешеходов либо экипажей, велосипедист обязан сойти с велосипеда и провести его в руках или же уехать в боковую улицу.

В XX веке власти крупных городов додумались, что если делать велосипедные номера каждый год разного цвета, то городовым будет проще отлавливать тех, кто ездить с просроченными номерами. Вот, к примеру, какие номерные знаки выдавала Владимирская Городская управа в 1912 и в 1917 годах:

А это столичные велосипедные номера на сезон 1901 — 1903 годов и на 1906 — 1907 годы.

После революции власти страны Советов продолжали практику выдачи велосипедных номеров и охранных свидетельств (свидетельств на велосипеды) вплоть до шестидесятых годов XX века. Выдавали их сначала местные власти, а с 1931 года — в отделах по регулированию уличного движения.