Отмена крепостного права. Ошибка Александра II.

Автор: Николай Владимиров

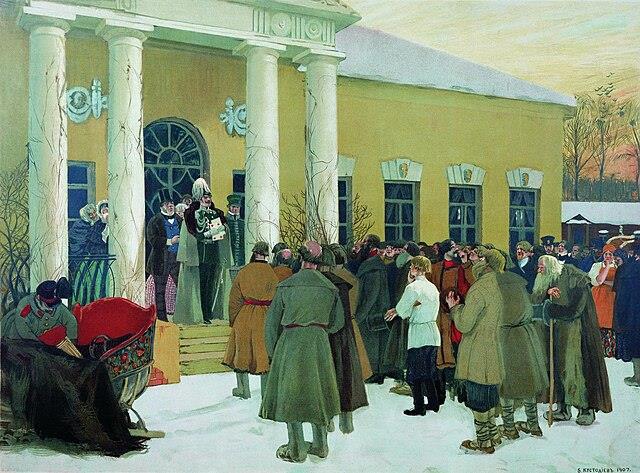

Сто шестьдесят три года назад, согласно «Высочайшему Манифесту» от девятнадцатого февраля 1861 года, (по старому стилю – по-нынешнему это будет третьего марта, в воскресенье – годовщина), ровно через сто лет и два дня после того, как ПётрIII подписал свой знаменитый «Указ о вольности дворянской», в России было отменено крепостное право.

Не многие помнят, что согласно «Манифесту от 19 февраля» крестьяне получили не только волю, но и землю. Не слишком много – меньше всего царское Правительство стремилось разрушить помещичье землевладение, а уж тем более – строить некое «светлое будущее». Просто представьте, что крестьян отпустили на волю без земли. Естественно, помещик оставить у себя самых толковых и работящих – в качестве арендаторов. А остальным предложит убираться в ад, рай и на все четыре стороны света. Что в свою очередь означает: голодные толпы на дорогах, масса нищих в городах, разгул преступности, бесчисленные бунты, «не всегда бессмысленные, но всегда беспощадные» и прочие прелести «периода первоначального накопления капитала».

Всё это, разумеется, подавят – но царю и его министрам всё это надо? Согласимся, что царю и его министрам всего этого совсем не надо. В результате у кого-то в Правительстве возникла вполне разумная мысль: предоставить крестьянину, наряду с волей, ещё и земельный надел. Не слишком большой – только-только, чтобы прокормиться. Обеспечить «гарантированный прожиточный минимум». А захочешь больше – зарабатывай сам, как можешь и умеешь: к помещику в арендаторы иди, в батраки нанимайся, займись отхожими промыслами, землю на стороне купи...

Нетрудно догадаться, что обеспечить крестьян землёй можно только за счёт помещиков. В Сибири «за Камнем» свободной земли сколько угодно, но переселить туда пятнадцать, а то и двадцать пять миллионов крестьянских семей – задача на тот момент неподъёмная. И потом, если их всех туда переселить, кто работать будет? А чтобы взять землю у помещиков, эту землю следует предварительно купить. Что никакому Правительству в принципе не по карману – купить одновременно треть, а то и половину пахотной земли в стране. Тем более, после Крымской Войны, когда российские финансы громко запели романсы. В результате на волю крестьянина отпустили бесплатно. А за прилагаемый к «вольной» земельный надел следовало заплатить – в рассрочку, в течение сорока девяти (!) лет выплачивая бывшему владельцу – помещику, 6% её стоимости.

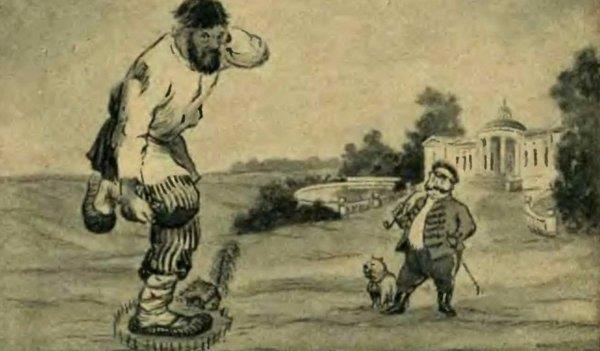

Заметим, что помещики в массе против подобного «раскулачивания» не возражали. К середине XIX века большинство дворянский имений оказалось заложено-перезаложено. Того и гляди, явятся судебные пристава, описывать имущество. А тут появилась возможность списать долги, да ещё и сохранить половину, а то две трети земельного владения. Как это всегда бывает, под раздачу попали наиболее толковые и хозяйственные землевладельцы, умеющие вести дела, не залезая в долги. Без рабочих рук помещики тоже не остаются. Крестьянские наделы – маленькие, причём маленькими их сделали намеренно. «Мужичок на одной ноге», – шутили тогдашние карикатуристы. Хочешь, не хочешь – а работать на помещика всё равно придётся.

Обратим внимание – закон не разрешал крестьянину «выйти на волю» без земли. Хочешь, не хочешь, а земельный надел ты обязан взять, и за этот земельный надел ты обязан заплатить. Современное законодательство называет такого рода схемы «принуждением к сделке», причём дело это – подсудное, и не в административном, а в уголовном порядке. Независимо от желания самого крестьянина, на нём повисает солидный денежный долг. Ипотеку платите? Платите. Тогда поймёте.

Барщинная отработка при крепостном праве оплачивалась, причём оплачивалась «феодальным способом» – вместо денег или доли выращенного урожая, как это практиковалось в советских колхозах, крестьянин получал «в кормление» земельный надел. В большинстве случаев эти земельные наделы были раза в полтора больше, чем выделяемые в ходе «эмансипации». Скажем, в Московской губернии, в качестве платы за барщину крестьянин получал от помещика пять десятин. Выходя на волю, он получал всего три десятины. Естественная человеческая реакция: «обули».

Землю крестьянину выделял её бывший владелец – помещик. Нетрудно догадаться, что самого себя он не обидит – а потому землю выделит самую скверную и неудобную. Добавим к этому неизбежно возникающую чересполосицу и многополосицу – крестьянские наделы оказываются окруженными помещичьими землями. Что помещику только на руку: за прогон скота – плати, за доступ к водопою – плати, за случайную потраву помещичьей земли – плати... Говоря современным языком, «кидалово» получилось знатное.

Все эти подробности мы с вами в своё время изучали в школе – и почти наверняка пропустили мимо ушей. Автор этих строк – так пропустил. А вот чего нам в школе не говорили – что ситуация для крестьянина складывалась не самая скверная.

Прежде всего потому, что любые проценты по любому кредиту – в том числе и драконовские проценты по ипотеке, рано или поздно выплачиваются. В данном же случае порядок выплат и их сумма были установлены вполне щадящие. В ходе подготовке к реформе территория Российской Империи была разделена на три полосы – чернозёмная, нечернозёмная и степная, и двадцать девять «местностей». В каждой «местности» был установлен свой размер выделяемого надела, сумма и сроки платежа. В среднем приходилось платить от шести до двадцати рублей в год – сумма, вполне посильная даже для вчерашнего крепостного.

В 1920 году Верховный Правитель России, барон Пётр Николаевич Врангель согласился признать результаты «чёрного передела» 1917 – 1918 годов при условии, что захватившие помещичьи земли крестьяне выплатят бывшим владельцам их полную стоимость. Естественно, платить полагалось в рассрочку – в течение двадцати пяти лет. Среди крестьян обнаружились и такие, что выплачивали всю сумму сразу, и не обесценивающимися врангелевскими «колокольчиками», а полновесным золотом.

Выделенную помещиком бросовую «тяжёлую» землю можно превратить в добрую и «лёгкую». Любой дачник расскажет, как сделать из песка жирный чернозём – нужно купить по осени три-четыре мешка навоза и раскидать содержимое на снег. А уж во времена, когда этого самого навоза было, как грязи... С доставкой сложно – автомобилей не было, поэтому навоз пришлось бы всю зиму возить на лошади, а то и на себе.

В «контры» с помещиком из-за прогона скота или доступа к водопою можно попросту не вступать. А если «не вступать» не получается – можно подать на «владельца» в суд, с неплохими шансами выиграть дело. Это Екатерина IIзапретила крестьянам жаловаться на помещиков – ныне же, в ходе реформ Александра II суд сделался внесословным. За тот же проступок «привилегированный» купец или дворянин-помещик несут такую же ответственность, платят такой же штраф и отбывают такой же срок, что и «податный» крестьянин или мещанин.

Словом, повторимся, вроде как получалось не так уж и плохо. Вчерашний «предмет собственности», которого можно было запороть на конюшне, продать и проиграть в карты, становился не просто свободным человеком, но и мелким землевладельцем-собственником. Американцы, по результатам Войны Севера и Юга выгнавшие своих негров... Ой, простите – конечно же, афро-американцев... Короче, «чёрных сервентов» на свободу, в буквальном смысле слова – голыми, нашим «эмансипированным» крестьянам откровенно завидовали.

И было бы у нас в стране всё в полном порядке, и не случилось бы никаких революций и прочих «великих потрясений», и развивалась бы царская экономика семимильными шагами, если бы не допущенная царским Правительством ошибка. На свою и на нашу с вами беду Александр IIи его министры сделали выделяемую в ходе «эмансипации» землю не частной собственностью конкретного крестьянина, а коллективной собственностью «сельского общества» – крестьянской общины.

А что это значит – земля в коллективной собственности? Прежде всего это значит, что выплату по выкупному платежу тебе засчитают только в случае, если заплатишь не только ты сам, но и заплатит твой сосед. А что ты будешь делать, если сосед не заплатит? Скажем, не сможет, в силу неких объективных причин: плуг сломался, лошадь украли, корова пала, детей мал-мала меньше... Или не захочет – окажется у тебя в односельчанах бездельник, лодырь и пьяница. И рассудит этот бездельник, лодырь и пьяница, что работа – она дураков любит, что соседи – труженики, а значит денег у них много, и что никуда эти труженики-соседи не денутся – платить «выкупы» надо, а значит, заплатят. А я, вместо того, чтобы платить «выкупы», лучше пойду и пропью эти шесть, а то и двадцать рублей в ближайшем кабаке.

Нечто подобное в наши дни происходит в некоторых дачных посёлках. Ты аккуратно, точно и в срок сделал положенный взнос в кассу СНТ – но твой сосед не заплатил. В результате нужной суммы в кассе СНТ нет, а в результате вам обоим – и тебе, и «неплательщику»-соседу отключают свет. Согласимся, что платить не только за себя, но и «за того парня» – то ещё удовольствие.

Затем, у любого здравомыслящего человека – даже у неграмотного крестьянина неизбежно возникнет вопрос: а за что я вообще плачу? Даже если ты выплатишь выкупные платежи в полном объёме, земля тебе как не принадлежала, так и не принадлежит – ею распоряжается «сельское общество» – крестьянская община. А если землёй распоряжается крестьянская община, то эта самая община вправе в любой момент отнять у тебя твой участок. Соберутся мужики на сельском сходе и скажут: дескать, у тебя земли много, а у соседа – мало, тогда как детей напротив – много...

Словом, не удивительно, что в 1881 году вступивший на престол Александр IIIобнаружил, что полтора миллиона крестьян всё ещё числятся «временнообязанными», по сути – крепостными. Крестьяне элементарно не захотели участвовать в непонятной им барской забаве, да ещё и оплачивать её из собственного кармана.

Но слушайте дальше: коль скоро принадлежащая общине земля делилась по числу едоков, то в пореформенной России имела место невероятно высокая рождаемость. Что, в свою очередь означало, что крестьянские наделы, от «передела» к «переделу» начинают медленно, но верно уменьшаться. Изначальные три десятины в Московской губернии незаметно превратились сперва в две с половиной, затем в две... А что такое «десятина»? Это, на наши деньги, гектар – квадрат со стороной сто на сто метров. Добавим ещё девять «соток», поскольку имела место небольшая разница. Не случайно «полыхнуло» не сразу после публикации «Манифеста от 19 февраля», а лишь спустя пятьдесят лет, в начале следующего, ХХ века.

Могут возразить, что на коллективной земле и работать можно коллективно. Кто помешает крестьянам сообща купить этот самый навоз, сообща развезти его по полям?.. К тому же «сельское общество» заботилось о входивших в него крестьянах – так, дом молодожёнам было принято строить «всем миром»... Рассмотрим оба момента.

Сила частной собственности, при всех её недостатках, в том, что «хозяин решил – хозяин сделал». С кем-то советоваться, тем более – у кого-то получать разрешение ему не нужно. Работающим сообща общинникам, прежде всего, придётся собрать сельский сход, чтобы обсудить проблему, и выработать совместное решение. Кто-то непременно сочтёт, что навоз на полях не нужен, кому-то будет жаль времени и денег, а кто-то – просто лентяй... Спорить будут до опупения.

Затем, при «совместном труде на общее благо» предполагается, что все общинники станут трудиться с полной отдачей. А ведь на самом-то деле это не так: в любом обществе, в том числе и в крестьянской общине, имеются как свои труженики, так и свои лодыри. Хозяин работает исключительно на себя, наёмный работник – за выплачиваемую хозяином плату. Зато при совместном труде ты снова зависишь не только от собственных трудовых усилий, но и от того, как трудится «тот парень». Что ты будешь делать, если сам ты вкалываешь, как папа Карло, а сосед в это время бездельничает?

Если речь идёт о строительстве дома, то по ипотеке тебе в точности известны твои обязанности. Лишнего на тебя никто не навесит, а как мы уже знаем, любой процент по любому кредиту рано или поздно выплачивается. Если же дом молодожёнам строит община... Нет, дом-то она тебе построит, причём совершенно бесплатно. А затем потребует: мы тебе помогали? Помогали. Значит, теперь иди и помогай нам. Причём, в отличие от ипотеки, откупиться-освободиться нет никакой возможности. Сельский сход приговорил – надо, Федя... Получается, что община распоряжается не только твоей землёй, но и твоими деньгами, и твоим временем... Чем это отличается от прежнего крепостного положения? Тем, что вместо прежнего барина-помещика тобой распоряжается сельский сход?

Перелом ситуации, с возможностью для крестьянина «иметь своё» наступит лишь через полвека, в ходе аграрной реформы Петра Аркадьевича Столыпина. В отличие от сталинской коллективизации, столыпинская аграрная реформа была делом добровольным. Крестьянин получил право не просто выйти из общины – такое право у него было и прежде, а право выйти из неё с земельным наделом – прежде земельный надел оставался за общиной. Подай прошение – и не будет больше никаких сельских сходов, «переделов», повинности строить соседским молодожёнам дом и тому подобного. Отныне это – моя земля, мои деньги и моё время, налоги я плачу, а вы ребята, гуляйте...

А первое, что сделал Пётр Аркадьевич Столыпин, начиная земельную реформу – с 1 января 1906 года (по старому стилю) полностью отменил выкупные платежи со всеми накопившимися недоимками. Самое интересное, что помещики продолжали их получать – только не с крестьян, а из казны. Удовольствие недешёвое – вспомним, что речь идёт о покупке трети имеющейся в наличии пахотной земли. Одновременно пятая часть государственных доходов уходила на обслуживание восьмимиллиардного, на тот момент, государственного долга. Тем не менее, Правительство могло себе всё это позволить – ведь в царствование Николая II, без повышения налогов, чисто за счёт экономического роста государственный доход Российской Империи удвоился.

И в заключение: не путайте такие понятия, как «товарищество» и «коллективизм». Одно дело, когда ты сам... Особо подчеркнём этот момент – именно сам, самостоятельно решаешь помочь оказавшемуся в сложной ситуации соседу или знакомому. Человек он хороший, надёжный – отдаст... А даже если не отдаст – не сможет, в жизни случается всякое, так он тебе не в этом, так в другом случае поможет. Те же вышедшие из общины крестьяне запросто могли бы объединиться – и объединялись в артель для совместной обработки земли, избавившись от лентяев, пьяниц и дураков. И совсем другое дело – когда тебя обязывают... Снова подчеркнём – именно обязывают жить коллективом, общиной – в том числе и с упомянутыми лентяями, пьяницами и дураками, обрекая на «недобросовестное партнёрство». Именно поэтому сохранение крестьянской общины и было ошибкой.

А вы как считаете?