Коммунисты против шести соток...

Автор: Николай Владимиров

Начнём с того, что советское законодательство строго разделяло такие понятия, как «дача» и «садовый участок».

«Дачи» (от слова «дать») появились в Советском Союзе иждивением товарища Сталина в начале тридцатых годов прошлого века, и предназначались исключительно для отдыха. Видели в старых советских фильмах: стоит на поросшем соснами участке огромный деревянный дом с террасой? В отличие от «садовых участков», «дачи» не продавались и не наследовались, а любая хозяйственная деятельность на них строго запрещалась. В крайнем случае, на «даче» можно было посадить цветы - чтобы радовали глаз. Но о том, чтобы завести грядки с картошкой или клубникой, построить теплицу для огурцов, не могло быть и речи.

«Садовые участки» появились в Советском Союзе иждивением всё того же товарища Сталина в конце сороковых годов прошлого века, в ответ на голод 1946 - 1947 годов, и предназначались исключительно ведения подсобного сельского хозяйства. Любое капитальное строительство на «садовых участках» строго запрещалось. В крайнем случае можно было поставить бытовку - держать инструмент, и беседку со стенами - переждать дождь.

Выделялись «садовые участки» абсолютно бесплатно, сроком на пять лет. Если в течение первых трёх лет из этих пяти участок оставался неосвоенным, его забирали обратно. Зато, если в течение пяти лет рабочий или служащий не менял места работы, участок закреплялся за ним бессрочно. Особо подчеркнём - не пожизненно, а бессрочно. Это значило, что «садовый участок» можно завещать и передать по наследству.

Формально «садовые участки» не продавались. Но, если по какой-то причине прежний собственник решал от него отказаться — скажем, в результате переезда в другой регион, новый собственник был обязан возместить ему расходы. Причём сумму расходов устанавливал прежний собственник. Чем это отличается от обычной купли-продажи, догадайтесь сами.

Ещё в 1934 году профессор Виталий Иванович Эдельштейн рассчитал, что сидя на вегетарианской диете, один человек вполне способен прокормиться с одной сотки с четвертью. Средняя советская семья состояла из четырёх -пяти человек. Умножаем сотку с четвертью на четырёх с хвостиком человек - и получаем заветные советские шесть соток.

На Западе наличие у гражданина собственного дома никого особо не удивляет. Вспомним «Одноэтажную Америку» И.Ильфа и Е.Петрова, опубликованную в 1937 году. Зато позволить себе сразу две резиденции - городскую квартиру и загородный дом могут позволить себе только очень состоятельные и успешные люди. Поэтому появление в нашей стране «садовых участков» вызвало «у них» нездоровую реакцию. Оказывается, в Советском Союзе не только инженер, но даже простой рабочий или мелкий клерк может иметь сразу две резиденции. О том, что городская резиденция нередко представляет собой комнату в коммуналке, с общей кухней и очередью по утрам в уборную, «у них» не знали.

У наших, советских коммунистов появление у граждан «садовых участков» тоже вызвало нездоровую реакцию — но по другой причине. Личные, продаваемые и наследуемые «шесть соток» – это ведь, ни что иное, как частная собственность. Та самая проклятая частная собственность, с которой большевики-коммунисты боролись аж с 1917 года. И даже раньше.

Чем мы тут будем растекаться «мыслью по древу», давайте лучше послушаем, что говорили о проблеме сами тогдашние коммунисты. Первым слово предоставляется Всеволоду Кочетову - советскому писателю, лауреату Сталинской премии, главному редактору высшего советского партийного органа - газеты "Правда". И героям его романа: "Секретарь обкома", ((с) "Роман-газета", №18(246) за 1961 год). Для нынешних коммунистов Всеволод Кочетов - фигура едва ли не культовая, а потому его свидетельство особенно ценно.

«Но, тем не менее, есть и такое сейчас, что мне решительно не нравится. Стяжательством кое-кто заболел. Домовладельцы появились, которых мы когда-то ликвидировали. Дачи из краденого строят. Спекулянт откуда-то лезет. Это что? Разве приятно, прожив четыре десятка лет при советской власти, такую чертовщину видеть?..».

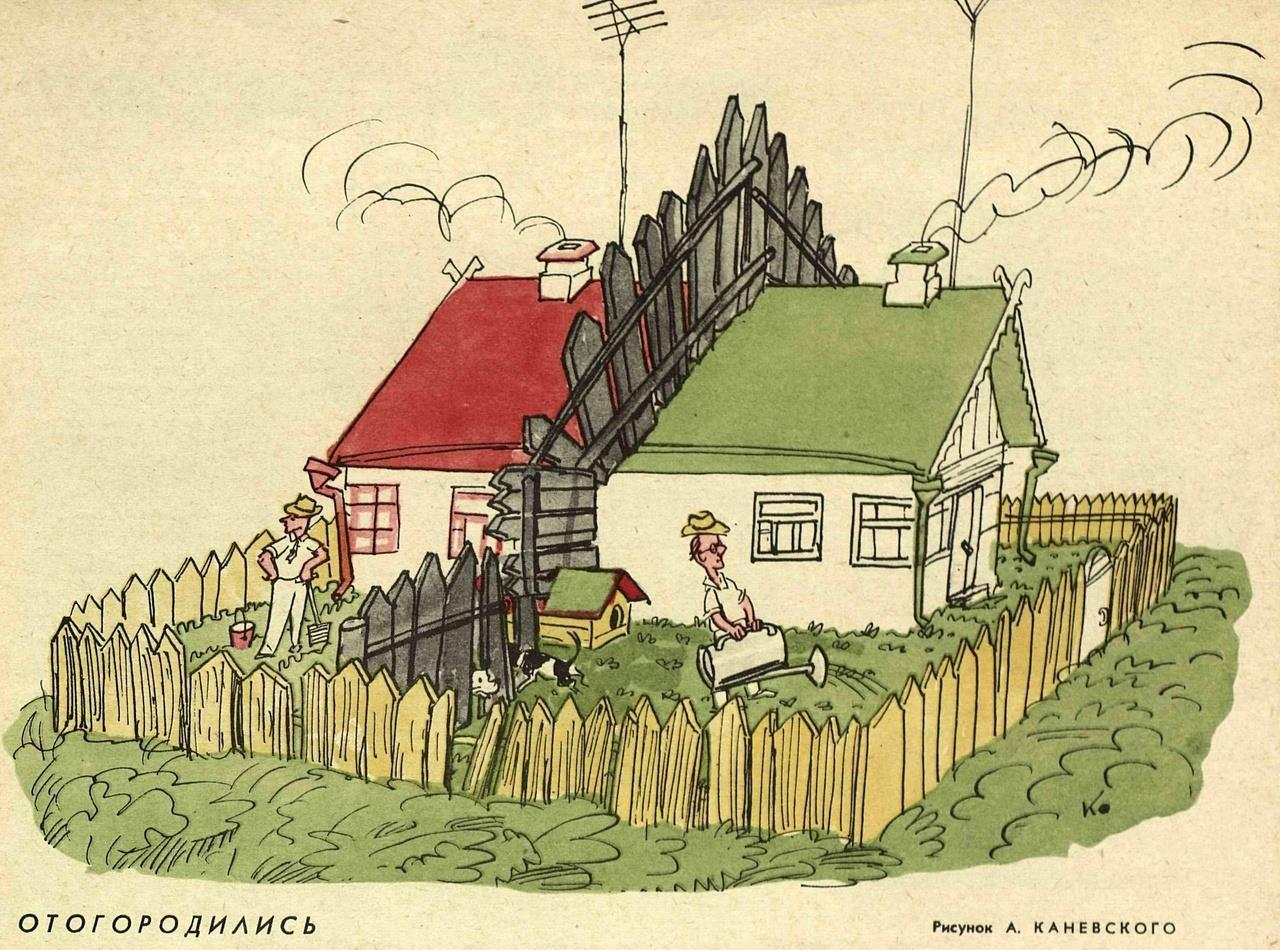

«Много острых проблем сейчас в жизни. Качественно момент новый. Социализм решительно побеждает. Но и капитализм изворачивается изо всех сил, даже хорошим людям засоряет мозги мусором индивидуализма. Пишу о таких нестойких. О дачниках всяких, которые, понимаете, во что бы то ни стало хотят огородиться забором и отгородиться им от общества, от нашей действительности. О тех, которые клочок земли коллективного сада превращают в источник наживы, спекуляции, обдираловки, которые были коммунистами, а стали кулаками. Смотришь на такого, глазам своим не веришь: да ты же Тит Титыч натуральный. А вместе с тем, вот движение ударников коммунистического труда. Потрясающей силы есть примеры. Люди уже сегодня хотят работать и жить, как предстоит жить и работать их детям, их внукам в коммунистическом обществе...».

«...разговор об отклоняющихся от линии партии, о спекулянтах, готовых превратить участок государственной земли в средство наживы, о тех, кто уходит из общественной жизни.

– Щёлку нашли, щёлку. Слабину, – согласился с ним Черногус. – А их по рукам надо, по рукам!..».

“– Что я скажу своим детям, Соня? – он перевёл на неё тоскующие глаза. – Один на севере сидит, на льдине. Лёнька-то, гидролог... Рано или поздно узнает и там. Другой, Михаил, в Ленинграде – до него сейчас же дойдёт. Ну, что же я им скажу? Я же их учил жить. Я учил их любить родину, внушал им, что служить родине надо до последнего часа жизни, до последнего вздоха, и вдруг сам, на их-то глазах заделаюсь дачником, начну клубнику выращивать и стоять с безменом на базаре, среди баб-спекулянток. Да ты что, Соня, в уме?»

Вообще-то, любой человек – рабочий или олигарх сначала зарабатывает деньги, а уже потом покупает на них недвижимость, упомянутые шесть соток, или шикарный особняк. По Кочетову, дело обстоит с точностью до наоборот - желая обзавестись загородной недвижимостью, человек пускается на разного рода сомнительные гешефты:

«Был, например, боевой лётчик, на счету у него четырнадцать гитлеровских самолётов. Герой, ас. А вот, летая на гражданских самолётах из Москвы в какие-то золотоносные места Сибири, вступил в сообщество с расхитителями золота на приисках, сбывал краденое тёмным элементам. И что же? Построил дачу. А затем, рано или поздно, попался. Жаль человека, до слёз жалко. Кто же, спрошу я вас, виноват в его грехопадении? Мы с вами, дорогой товарищ Владычин, мы виноваты! Если есть соблазн, есть и соблазняемые, не так ли? ... Когда-то, борясь с воровством, в некоторых странах ворью рубили руки. Мы должны рубить дачные участки и рубить безжалостно. Уже от одного этого многое улучшится. Или, вот читаю: поезд такой-то, Москва – Юг. Летит домой, в Москву, от него за версту фруктами пахнет. Проводники в нём, работники вагона-ресторана – спекулянты. Покупают где-то там, на юге, груши, яблоки, дыни за копейку, в Москве продают за рубль. На что им эти деньги, столько денег? На прожиток? На прожиток и зарплаты хватит. Железнодорожники, как известно, получают хорошо. На что же, следовательно? Опять же, на то, что дачи строят. А каждая дача в большую денежку обходится...».

Словом, во всём виноваты дачи. Но, если вспомнить, при каких обстоятельствах в Советском Союзе появились "садовые участки", может оказаться, что Всеволод Кочетов не так уж не прав.

Дачи и дачники занимают в романе не самое главное место. Тем не менее, одна из сюжетных линий романа заключается в том, что:

«Может быть, обратил внимание, Василий Антонович на нашу улочку? Окраинная такая, глухая. Что ни дом, то частное владение. А прошлой осенью и целый дворец появился. Двухэтажную хоромину возвёл один тип. И ведь не подумайте, кто. Рабочий с химического комбината. Член партии. По фамилии – Демешкин, по имени – Елизар. Трубопроводчик...».

Упомянутый Демешкин – не только рабочий и член Партии, но ещё и ветеран Войны. Пусть он не пехотинец, а связист, но тянуть тяжеленную катушку с проводом, под огнём немцев – то ещё занятие. Ордена, медали – всё по заслугам. И вдруг – ужас-ужас, купил у бабки-пенсионерки участок земли, на котором – представить страшно, построил дачу. Посадил малину и яблони, да не простые, а сортовые, разводит пчёл... Положительные герои принимаются Демешкина стыдить:

«– Задумайтесь, товарищ Демешкин, над своей жизнью, над тем, какую линию вы себе избрали, – сказал Василий Антонович на прощание. – А то из партии можете выпасть и вообще, из общества.

– Посадите, что ли? – с вызовом спросил Демешкин.

– Сами, дорогой мой, изолируетесь от людей. Замкнётесь в этих восьми комнатах, за своим забором. Вокруг коммунизм люди строят. А вы свой частнособственнический мирок куёте. Товарищу Черногусу не мешало бы ваше хозяйство взять на учёт, как филиал исторического музея: смотрите, мол, товарищи, вот вам живой обломок прошлого...».

Положительные герои за него даже переживают:

«Прозевали, Василий Антонович, прозевали человека. Нехорошо. Сами мы виноваты. Партийной организации комбината вовремя бы заметить было надо. Ещё когда он на старухин домик нацелился. Вмешаться бы тогда, и порядок был бы, отвели бы человека от беды».

А затем, признав собственное бессилие, выносят приговор:

«– А вообще, Василий Антонович, – сказал Владычин, – мы уже говорили с вами на эту тему. Демешкины портят общественную атмосферу. Трудно их видеть рядом с тем замечательным народом, который работает в бригадах коммунистического труда».

Всеволоду Кочетову вторит Владимир Иванович Немцов, в своей книге «Волнения, радости, надежды» ((с) Государственное издательство политической литературы, Москва, 1963 год).

Несмотря на то, что книга адресована строителям так и не состоявшегося коммунистического общества, даже в наши дни она отнюдь не устарела. Пробежимся по главам: «В школе и дома»; «Об уважении к женщине»; «О материнской любви»; «О мужском благородстве»; «Брачное свидетельство или лотерейный билет»... Кто-нибудь может против этого возразить? Никто не может против этого возразить. Вот только одна из глав – едва ли не первая по счёту и, пожалуй, самая критическая, посвящённая почти исключительно садовым участкам, называется: «Собственность и её поклонники».

«Речь идёт о коллективных садах. Об этом уже много писали, но мне бы хотелось коснуться этого немаловажного вопроса с точки зрения морально-этической, учитывая главным образом задачи коммунистического воспитания молодого поколения. ... В данном случае меня интересует, как совершенно неожиданно начали проявляться рецидивы частнособственнической психологии, несовместимой с практикой строительства коммунистического общества».

«Собеседник хитро прищурился:

– О ближайшем? Значит, вы считаете, что мы скоро построим коммунизм?

Я сказал, что мне несколько непонятны его сомнения. Ведь, когда у нас будет вполне реальная основа, материальная база для построения коммунизма, то...

Он досадливо отмахнулся:

– Но ведь я не об этом говорю. А сознание? А пережитки? А собственнические инстинкты? Вы же сами о них писали...».

«Болезнью собственничества заразились многие. Видите вот эти дачки. Их строили хозяева так называемого «коллективного сада нашего завода» Сотни честных тружеников... Вот о них я беспокоюсь... Вы даже не представляете, к чему это может привести...».

И такого рода рассуждениями заполнены целые страницы.

«Сын мой, комсомолец, работает в бригаде коммунистического труда, парень душевный, отца и мать уважает. А сейчас вроде как и уважать перестал. Ты, говорит, мне жизнь дал, на путь наставил... Гордость я рабочую почувствовал. А сам куда заворачиваешь?».

«И вдруг, рядом с этими прекрасными ростками будущего появляются сорняки ничем не прикрытой обывательщины, мелкого собственничества... Да, что тут говорить, когда в правилах садового товарищества члены его именуются «владельцами» участков! Участки эти ни что иное, как наша общая советская земля, и вдруг она, согласно уставу, передаётся в бессрочное пользование отдельным лицам и даже переходит по наследству...».

Зато, в отличие от Всеволода Кочетова, герой которого, старый большевик, предлагал безжалостно рубить дачи и садовые участки, Владимир Немцов предлагает конструктивное решение:

«Я видел коллективные дачи, построенные некоторыми заводами для своих рабочих и служащих. Прекрасные светлые комнаты, все удобства, огромный сад, спортплощадка, библиотека...».

«Нет сомнения, что если каждому садоводу предоставят возможность заниматься своим любимым делом в коллективном саду, и жить здесь же, в пансионате, заводской даче на несколько семей, или в другом благоустроенном помещении, то с болезнью собственничества будет покончено. Останутся лишь частные рецидивы».

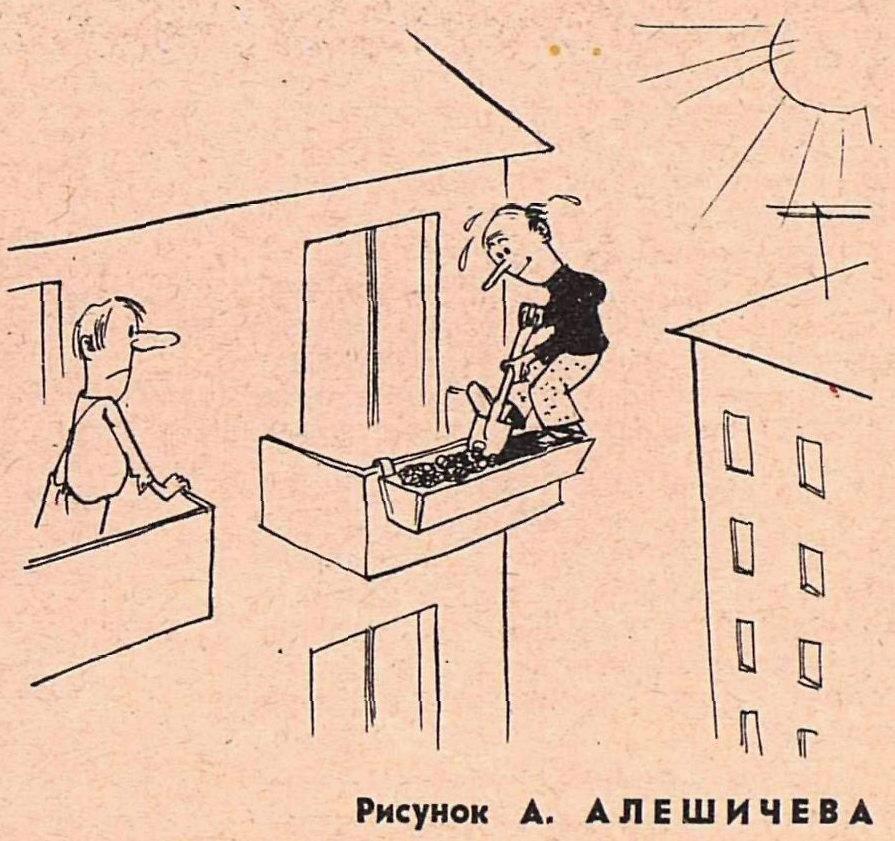

Вот только учтите, что на собственной даче я – хозяин. Сам решаю, сажать ли картошку или клубнику, заложить ли яблоневый сад... В этом как раз и заключается самая прелесть этого дела – в том, чтобы самому, подчеркнём это слово – самостоятельно сумел что-то вырастить. А в коллективном саду мною будет командовать председатель правления или выборный совет... Станут указывать, что сегодня ты окучиваешь картошку, завтра поливаешь грядки с огурцами... Слуга покорный! Мало мне начальства на работе – ещё и на отдыхе на шею посадите?.. Лучше уж, и в самом деле, на балконе копать.

«Нет, не «товарищества», в которые, как показала практика, пролезли всякие ловкачи, а профсоюзные организации должны непосредственно ведать арендой участков, распределять их так же, как распределяются сейчас путёвки в дома отдыха, санатории, пионерлагеря.

А самое главное, что тогда не возникнет даже мысли, будто земля эта твоя, дом твой и всё это должно остаться твоим детям и внукам. Ни к чему нам собственническая психология на пути к коммунизму».

Ключи от дачи лежат у меня дома в ящике письменного стола. Я могу в любой момент взять их, прыгнуть в «ласточку», чтобы через час двадцать минут оказаться у себя в имении. А тут, как последний побирушка, всякий раз вынужден буду просить. Товарищи дорогие, профсоюзные деятели, ребёнка на отдых вывезти надо, не выделите ли участок... Спасибо, не надо... Вот из-за такого рода вещей, из-за вечного попрошайничества социализм, как раз и не любят.

«Вполне вероятно, что найдутся и другие методы «коллективизации» частных садоводческих хозяйств. Можно сдавать эти дачки на лето своим же рабочим и служащим. В иных случаях там, где намечается строительство пансионатов, придётся перепланировать участки. Пусть этим делом займутся специалисты».

После таких слов попробуйте убедить, что насильственная коллективизация 1928 – 1937 годов была вызвана исключительно экономическими причинами.

Всё дело в том, что коммунизм-социализм - это ни что иное, как общество-коммуна, израильский кибуц, организованный в масштабах всей страны, а в перспективе - и всей планеты. Мы объединяем наш труд и его результаты, а потом сообща - напрямую, всенародным обсуждением с последующим голосованием, либо через выборные коллегиальные органы власти - советы, решаем: как нам распорядиться нашим общим ресурсом? Что мы все должны сделать, чтобы обеспечить каждому достойную жизнь, а обществу и экономике – развитие?

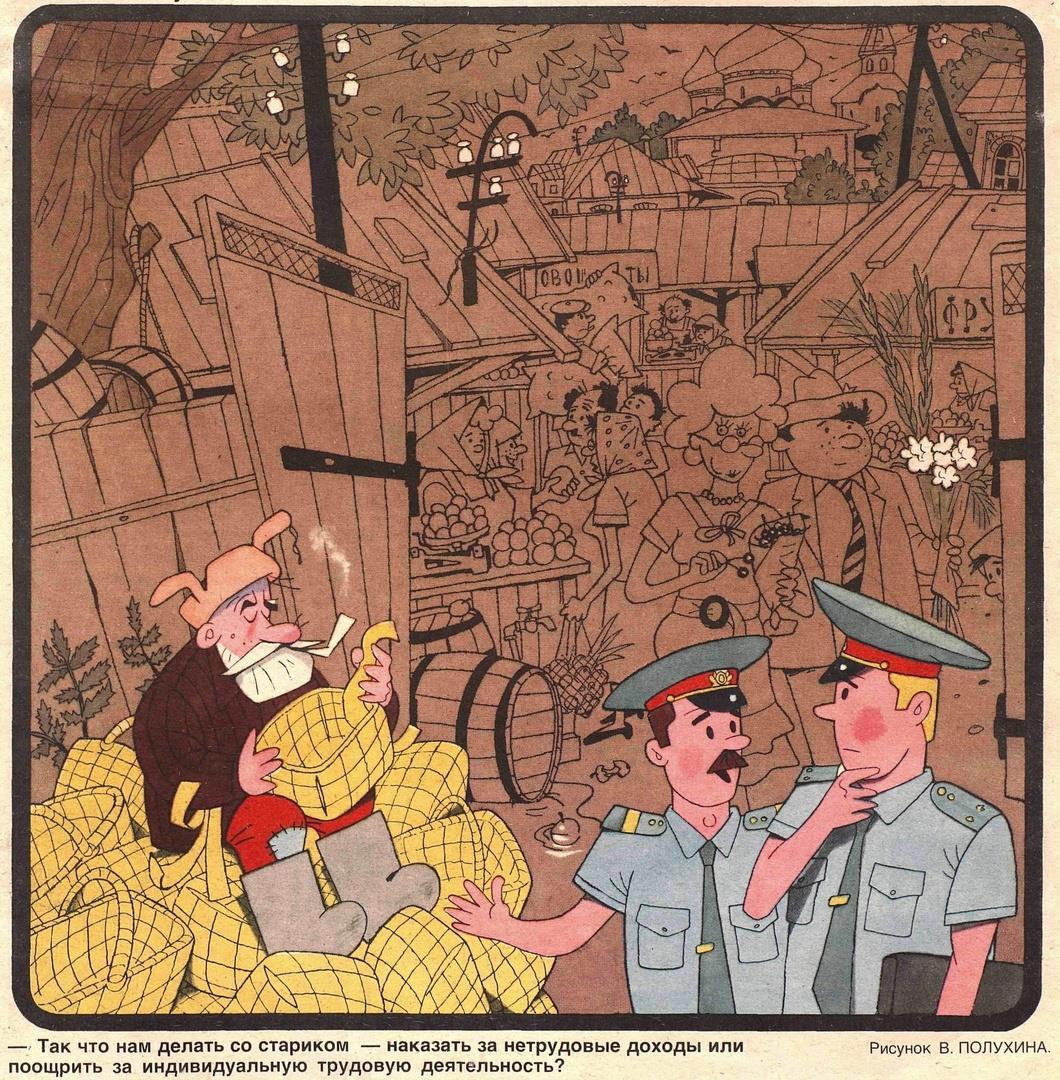

Соответственно, в почёте был не всякий труд, а только труд в «общий котёл», на общее благо. Как вдруг кто-то начинает работать не на общину-общество, а на себя. Да ещё вдруг имеет с этого неплохой доход. И вообще, живёт и справляется с проблемами не сообща с коллегами-товарищами, а самостоятельно. Как такое терпеть?

А вы как считаете?..

P.S. А дачников, одним из которых вот уже месяц является ваш покорный слуга, поздравляю с открытием нового сезона.