Непрощение = жизнь в ненависти?

Автор: Сергей БлейкНа днях посмотрел полнометражный аниме-фильм «Форма голоса» (映画 聲の形), центральная тема в котором – травля в среде детей/подростков, её влияние на дальнейшую жизнь жертв и агрессоров, способность слышать других, а не только себя, и поставить себя же на место другого (проявить эмпатию), а также умение/необходимость прощать. В поисках информации об авторах фильма и первоисточнике (манге 聲の形), я наткнулся на ветку обсуждения данного произведения на некоем форуме. И в этой ветке был открыт спор: а так ли необходимо прощать всех и вся? Кто-то придерживался мнения, что от обстоятельств и людей зависит, стоит ли прощать последних. Другие же впускались в демагогию о надобности благодарить абсолютно каждого встреченного на жизненном пути и тем самым, не держа в себе ненависти, смотреть на мир исключительно в позитивном ключе. Об этом и хотелось бы потолковать. А заодно бегло вспомнить несколько наиболее полюбившихся мне творений, вписывающихся в рамки вопроса.

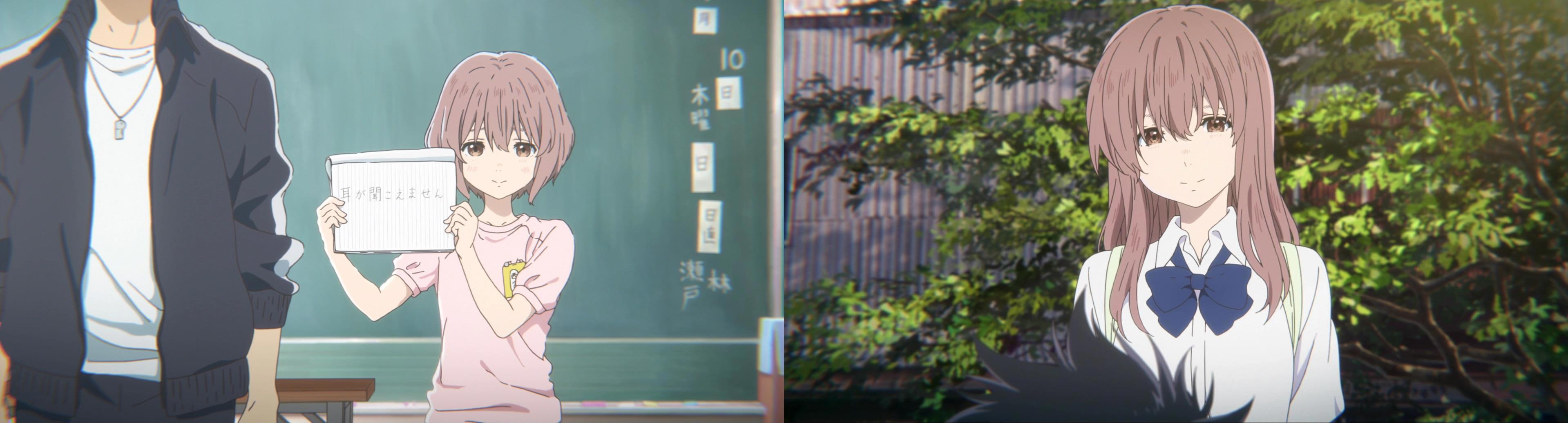

[Кадры из аниме «Форма голоса». Слева: Сёко, девочка с нарушением слуха, перевелась в новый класс младшей школы, где над ней будут издеваться одноклассники, внушая ей чувство вины. Справа: она же повзрослевшая, но не изменившаяся внутренне; продолжая винить себя же во всех несчастьях, однажды примет решение покончить со всем путём самоубиения].

Вообще, в художественных произведениях тандем ненависти и прощения, наверное, будет всегда актуальным (ибо, как бы нам того ни хотелось, идея об обществе, где абсолютно каждый друг друга ценит и любит или, по крайней мере, не доставляет проблем, очевидно так и останется утопией). И в плане воздействия на эмоции и чувства он – один из самых мощных. Обращаясь к психотравмам зрителей/игроков/читателей и собственным, умело (зачастую) играя на болезненных воспоминаниях и страхах, творческие люди время от времени позволяют нам примерить на себя роль жертвы травли (или временно вернуться к таковой – психологически, в памяти, разумеется), роль изгоя-аутсайдера. Конечно, всегда находятся те, кто будет поливать помоями такие плоды искусства, порой не стесняясь указывать в рецензиях и комментариях, что им, ранее выступающих в роли обидчиков либо придерживаясь политики невмешательства, проще оставаться по ту сторону баррикад, отказываясь принимать даже мысль о возможности понести наказание/ответственность. Но более зрелые личности могут придаться рефлексии и сделать для себя какие-то благостные выводы. Для погрузившихся же в психопатологические репереживания знакомство с такого рода материалом может хотя бы отчасти помочь в борьбе с психической травмой.

Итак – те самые творения.

! ВНИМАНИЕ: БУДУТ СПОЙЛЕРЫ !

«Эльфийская песнь» (エルフェンリート)

Если вы – натура чувствительная и впечатлительная, если вы на своей шкуре ощутили все «прелести» жестоких насмешек или ещё чего похуже, то это произведение может разорвать вас изнутри. Не в буквальном смысле, само собой. Но эмоционально – вполне. Отвращение к роду человеческому, прострация на несколько суток после заключительных кадров, хандра – это не побочный эффект от просмотра или прочтения произведения, а закономерное следствие получения столь убойной дозы всей той жести, что «Эльфийская песнь» выплёскивает на зрителя и читателя. Да, лет в тридцать и позднее, уже нарастив шкуру потолще, вы вряд ли проникнетесь творением настолько же, как в подростковом возрасте. Но лично я впервые посмотрел «Elfen Lied» в 16 лет и знаю, о чём пишу. И множество оставленных в сети отзывов опосредованно подтвердят мои слова.

Для начала, одни из главных персонажей «Эльфийской песни» – так называемые диклониусы, раса мутантов, современные поколения которых, как может показаться, ненавидят людей на уровне генетическом (хотя по мере развития сюжета эта предрасположенность к уничтожению рода людского ставится под сомнение). Миролюбивые «экземпляры» среди них – вроде как отклонение от нормы, «ошибка». Но притом диклониусы, как и люди, способны к чисто человеческой дружбе, мирному сосуществованию – до поры до времени – с оными и любви. Тем более что визуально от людей большинство их отличает только наличие рожек, которые больше похожи, особенно в аниме, на кошачьи ушки.

Так вот, одна из основных сюжетных веток здесь – тема ненависти и прощения. Если вкратце, то однажды девочка-диклониус расправляется со сверстниками, которые, как это обычно бывает у детей, издевались над ней из-за её физических недостатков (тех самых рожек). Последней каплей для неё стало убийство её любимого питомца и злобная ухмылочка в процессе экзекуции той, кому она доверилась больше остальных. Задирам, мягко говоря, не повезло: ведь у Каэдэ (этой девочки) совсем недавно активировались психокинетические способности, при помощи которых она и расчленила обидчиков за считанные секунды. И, готовая уже встать на путь человекоистребления, тем же днём встретила мальчишку, Коту, который не только умилялся её рожками, но и предложил стать близкими друзьями, тем самым вернув Каэдэ веру в людей. Пока она была рядом с Котой, даже альтер-эго, злобное «Я» внутри Каэдэ, не могло склонить её к продолжению кровавых деяний. Но, как говорится, всё хорошее когда-нибудь кончается. Немного недопонимания – и вот мальчишку уже окружают разорванные тела его самых близких, а в глазах той, которая совсем недавно стала хорошей подругой, – испепеляющая ненависть. А потом – ПТСР, провалы в памяти, ложные воспоминания… и повторная встреча с подругой детства спустя лет шесть-восемь. Каэдэ (в сериале для зрителей она, кстати, до самого конца останется Люси) искренне раскаивается, испытывая перед другом – и единственным родным человеком – опустошающее чувство вины, что держала в себе все эти годы. Но когда к Коте вернётся память, сможет ли он простить её за весь тот кошмар, в который она погрузила его жизнь?

[Кадры из аниме «Эльфийская песнь». Слева: маленькая Каэдэ в приюте; стоящие на столе цветы спустя несколько минут обагрятся кровью задир и живодёров. Справа: Каэдэ (Люси) с уже отколотым в ходе сражения одним ушковидным рогом просит прощения у Коты].

«Класс» (Klass) и «Класс: жизнь после» (Klass: Elu pärast)

Кто не знает о произошедшей в 1999 году массовой бойне в колорадской школе «Колумбайн»? Наверное, только те, кто не имеет никакого доступа к средствам массовой информации. В числе же миллионов знающих оказался и Ильмар Рааг, эстонский кинорежиссёр, который, впечатлившись американской трагедией, в 2007 году выпустил фильм «Класс». До этого мир уже видел такие кинокартины на тему скулшутинга, как «Когда смолкли выстрелы» (2002), «Пиф-паф, ты – мёртв» (2002), «Сердце Америки» (2002), «Слон» (2003) и другие, но конкретно меня ни одна из них не смогла зацепить в той же мере, как эстонский «Класс». Вероятно, последний подкупил более близкими мне, как русскому человеку, реалиями, кажущейся на первый взгляд простотой, обыденными, лишёнными вычурности и пафоса, диалогами. Отчего сюжет воспринимается как происходящее где-то совсем поблизости, на улицах родного города, в стенах родной школы. И оттого ещё тяжелее, болезненнее следить за разыгрываемой на экране трагедией. Авторам и актёрам мастерски удалось показать всю жестокость школьного буллинга: смотришь – и веришь, ведь подобное, к огромному сожалению, происходит повсеместно. Но вот что случается гораздо реже, так это неотвратимая месть в форме жесточайшего отпора. Потому последние минуты картины могут шокировать: загнанные в угол жертвы, уже не видящие иного выхода из сложившейся ситуации, берут в руки оружие – и да здравствует смена ролей. Теперь уверенные в своей безнаказанности и превосходстве хулиганы сами становятся пострадавшими, причём некоторые из них, включая самых отбитых, отправляются к праотцам. Заслуженно ли? Для зрителя вопрос остаётся открытым. Хотя в продолжении, мини-сериале «Класс: жизнь после» (2010), сценаристы пытаются помочь найти ответ. Заодно вместе с нами, переживающими за любимых – и/или ненавистных – героев, рассуждают о ненависти и прощении и о том, что одна ненависть порождает другую: так, родителям устроивших массовую стрельбу теперь приходится брать на себя удар разгневанных родителей убиенных и негодующей общественности.

[Кадры из фильма «Класс». Слева: запертый в сарае Каспар вынужден наблюдать за избиением его одноклассника, Йозепа. Справа: Каспар и Йозеп – перед самым началом кровавой бойни].

«Одни из нас: часть вторая» (The Last of Us Part II)

Вторая часть всемирно известного приключенческого боевика. Если первая, с точки зрения взаимоотношения персонажей, была о принятии утраты, о любви и получении второго шанса стать открытым для тёплых чувств человеком, то продолжение – о потере этого обретённого, утрате самых близких и о бесконечной ненависти, выливающейся в нескончаемый круговорот насилия. В этой игре то и дело убивают тех, к кому привязываются как персонажи, так и игроки. И, более того, заставляют на протяжении долгих часов управлять той, кто с особой жестокостью расправился с человеком, многим полюбившимся ещё в первой части. Сюжетно The Last of Us Part II – один из ярчайших представителей тандема ненависть/прощение, поскольку история почти от и до построена на этом разрушительном для всех и вся чувстве, следствием которого становятся множество загубленных жизней и душевные раны, а прервать порочный круг жестокости способно только освобождение от снедаемой изнутри обиды. Здесь создатели проекта берут тебя за руку и на протяжении двадцати пяти-тридцати часов (в среднем) ведут через горы трупов людей и животных, отрываемые конечности и чудовищные раны, крики боли и злости, лишь ненадолго разбавляя весь этот мрак непродолжительными лампово-уютными сценками и забавными диалогами. Проект настолько давит на чувства своим напряжением, отчаянием и яростью, а также натуралистичностью и смакованием телесных повреждений, что запросто переплюнет множество хорроров и психологических триллеров.

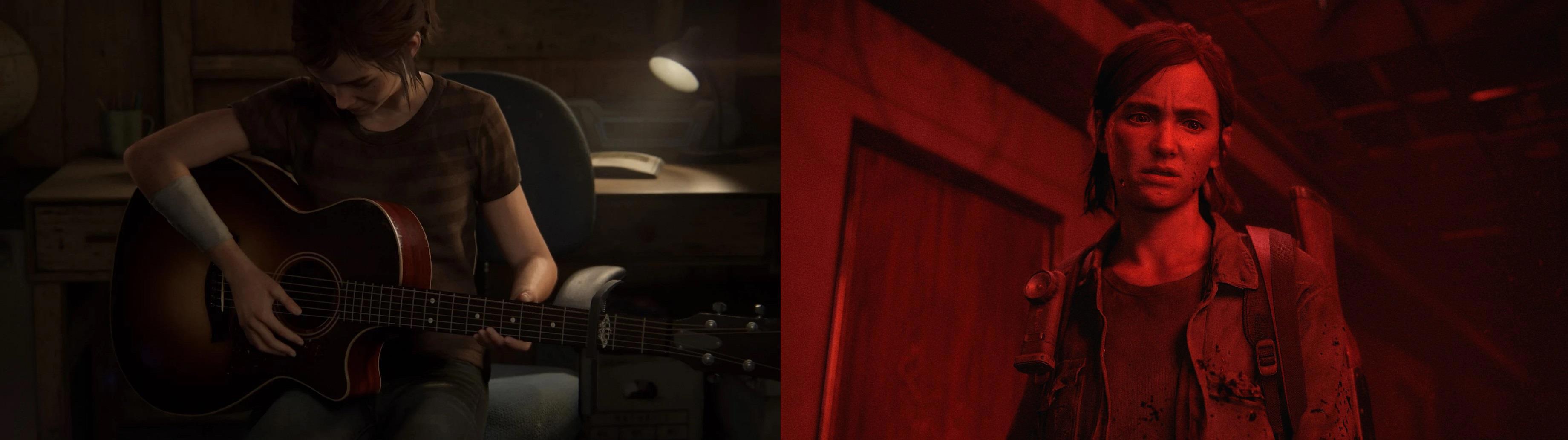

[Кадры из видеоигры «Одни из нас: Часть II». Слева: 14-летняя Элли, только что получившая в подарок от Джоэла, своего напарника, гитару. Справа: уже повзрослевшая Элли готовится пытать одного из врагов с целью выбить необходимую информацию. Красное освещение в игре, в частности в данной сцене, – как маркер ярости и жестокости].

А теперь вернёмся к вопросу: действительно ли необходимо прощать всех и вся? Отвечая за себя, я с твёрдой уверенностью говорю: нет, в этом совершенно точно нет никакой необходимости. Пожалуй, я вхожу в ряды придерживающихся такой позиции: только от ситуации и людей зависит, достойны ли прощения последние. Из трёх рассмотренных выше произведений, только в одном (а именно – The Last of Us Part II) раннее прощение своего врага имело бы смысл, поскольку могло предотвратить множество смертей. А что же до «Эльфийской песни» и «Класса»? В случае с первым произведением, прощение в нём почти полностью бессмысленно, так как не вернёт убитых и не излечит от психических «болячек», разве что частично очистит совесть убийцы. В случае же со вторым – ну, с тем же успехом жертвам травли можно было бы сразу [совершить то, что Роскомнадзор крайне не одобряет].

Давайте начистоту: не каждый подвергался травле в школе, не каждый переживал длительное эмоциональное и физическое насилие – не только со стороны сверстников, но и вообще, – далеко не каждый становился жертвой надругательства, пыток и прочего мерзотного. К счастью, самые чудовищные формы человеческой жестокости обошли меня стороной, – но не длящийся годами школьный буллинг, не удары кулаками и ногами со стороны быдломассы, не угрозы расправой. Многих людей всё это не коснулось; кто-то и сам выступал в роли обидчика (причём, быть может, уже не вспоминает этого), а кто-то придерживался политики невмешательства. Именно таким, остающимся «сторонними наблюдателями», проще всего писать и говорить о том, что жизнь у нас одна, а потому следует жить исключительно в позитиве, всех любить да быть благодарным каждому – даже тем, кто однажды перешёл нам дорогу, потому что они нас якобы чему-то учат; именно такие чаще всего навязывают свои взгляды как единственно верные, а затаивших в себе обиду и злобу на обидчиков прошлого называют слабаками.

Мне кажется, эти «сторонние наблюдатели» не видят дальше собственного носа. Что толку их слушать? Ведь как раз такие вот «эксперты», с дивана или стула наблюдая за зафиксированным на камеру тем или иным происшествием, бездумно напишут или скажут: «а вот я бы в этой ситуации…». Ты бы – что? Ты, в этот момент посасывая пиво или какао, не можешь знать, как отреагировали бы твои мозг и тело, пребывай ты в эпицентре событий. Точно так же ты не знаешь, как повёл бы себя на месте жертвы насилия и что переживал бы потом.

Мне вспоминается случай почти пятнадцатилетней давности. В школе, где я заканчивал средние и старшие классы, учился отморозок, который получал удовольствие от издевательства над теми, кто был младше и слабее его. Мне тоже от него в некоторой степени прилетало – не сказать, чтоб прям жёстко, но всё же. Как помню, цеплялся он преимущественно – если не сказать, что всегда – к тем, кто заведомо не мог дать отпора, либо тем, кто в теории и мог втащить ответно, но не стал бы этого делать, потому что знал наверняка: потом ему влетит от соратников этого люмпена, а заступиться будет некому. Я относился ко второй категории.

Проходит некоторое время, и я узнаю: у этого отморозка вдруг отказали ноги, и вскоре он, не выписавшись из больницы, скончался. Причиной назвали побочный эффект прививки, которые делали подросткам в школах. Мол, такое случается один на миллион, и этот парень оказался тем самым, кто вытянул несчастливый билет. Злорадствовал ли я? Нет, не злорадствовал. Но и жалко мне его не было. Вот совсем. Уверен, что и остальные, кого он буллил, лишь облегчённо выдохнули или, по крайней мере, безучастно пожали плечами. А почему должно быть иначе?

Я ведь вот что хочу сказать: иногда жалеть или простить своего обидчика – всё равно что выстрелить себе же в ногу. Почему, собственно, те, кто, пережив однажды насилие, годами или даже остаток жизни борются со своими психотравмами, обязаны прощать? Пережитое затем выливается в ПТСР, в страхи и фобии, которые в дальнейшем формируют искажённое восприятие мира, диктуют деструктивное поведение, навязывают неверные – с точки зрения потребности в благоприятной интеграции в социум – решения, и всякое прочее. Так с чего бы люди должны прощать? С чего должны быть благодарными тем нелюдям, что причиняли им боль? Чему же те нелюди могли научить? А может, навязывающим всепрощение и самим хочется поучиться?

Кстати, ещё одна причина, по которой нет необходимости раздавать прощение налево и направо, кроется в ответе на поставленный в заголовке статьи вопросе. Повторю его: непрощение = жизнь в ненависти? Как бы не так.

Ходят ещё по этой земле люди, которых я бы никогда не простил. Во-первых, что мне это даст? Это отменит походы к психологам, психотерапевтам и психиатру, почти двухгодичный приём антидепрессанта, преодоление ПТСР, мизантропии и прочих «приколюх» и болячек? Во-вторых, они-то, люди эти, нуждаются в том? Есть такой тип homo sapiens – с отключенной эмпатией, крайне низким уровнем рефлексивности, представителям которого помучить кого-нибудь, погубить чью-то жизнь, уничтожить что-нибудь – всё равно что съесть конфетку и разбить дешёвый стакан. Ну а в-третьих, теперь, если я и вспоминаю всех тех уродов, то лишь изредка (по той простой причине, что в принципе очень и очень многое помню, даже если события имели нейтральный эмоциональный окрас), не страдая и не питая ненависти. Существуют они где-то – и ладно. Редкие кратковременные воспоминания о них не лишают меня умения радоваться даже всяческим мелочам, шутить, дурачиться, наслаждаться – пусть по-своему – жизнью, ценить и любить близких, стремиться к достижению долгосрочных целей.

Поэтому – нет, прощать всех и вся не стоит. Только тех, кто того ждёт и заслуживает. Мне и вам это прощение, в общем-то, и ни к чему. Но и жить в ненависти – это не моё и не ваше. Ненависть – это о них и про них.