Деревия - Продолжение!

Автор: Сергей ВасильевНачал писать продолжение «Деревии»

Глава I. Вместо пролога

-Братва, где это мы?!

-Сам не знаю.

Ответная реплика принадлежала мужчине средних лет, чья внешность никак не коррелировалась с распространенными некогда понятиями «браток» и «братва». Он не был короткострижен, высокий интеллектуальный лоб обрамляли слегка вьющиеся волосы, академичности добавляла и ухоженная, но слегка взлохмаченная борода. Если бы добавить к этому образу пенсне, такое лицо легко представить в золоченой раме – портрет, запечатлевший кого-либо из великих умов второй половины XIX века – эпохи расцвета русской науки. А также и живописи, и много еще…

Мужчина сперва приподнялся из зарослей травы, а затем встал в полный рост и принялся осматривать окрестности, приложив ладонь козырьком ко лбу – совсем так, как былинный Илья-Муромец на полотне Васнецова. Однако облачен наш герой отнюдь не в богатырские доспехи, а в весьма странное одеяние: оранжевую с ядовито-фиолетовыми поперечными полосами рубаху широкого кроя и широкие штаны. Головной убор представлял собой матерчатую круглую шапочку такого же цвета, но без полос.

Из зарослей травы на свет божий предстали еще двое и встали по правую и левую руку от «Муромца» – прям как Алеша Попович и Добрыня Никитич. Хотя нет, не похожи – ни богатырских кудрей, ни бородушек – короткие стрижки, и лица, скорее, тяготеют к тому самому типажу «братвы». Одеты они были точно также, как и первый персонаж.

-Слышь, Проф, в такой одеже мы на этой зеленой местности как три тополя на Плющихе. Вмиг срисуют.

-Кстати, а где наш четвертый?

-Да, вон залег как партизан, никак собирается пустить под откос поезд. Чугун, оказывается, самый осторожный из нас…

-А может он и прав, нефиг отсвечивать – давай обратно по кустам, да травам.

-Что-то разглядел Проф? Ты же у нас голова, никак сумел побег устроить…

-Бл@ буду, я здесь не причем… как-то само так получилось… не знаю…

Ненормативные выражения никак не вязались с интеллигентной внешностью того, кого называли здесь Проф, но они, судя по всему, в этой компании были в порядке вещей, как и прочий жаргон.

-Рассмотрел, что мы на возвышенности, внизу долина. Это хорошо. В низине больше шансов, что нас обнаружат. Да, еще эти матрасы оранжевые, вишь, как на солнце играют-отсвечивают. Наверное, специальная краска или ткань. Хоть не жарко и то хорошо.

В разгаре летний день – солнце, поднявшись к самому зениту припекало, слепило глаза, словно пыталось обезвредить шайку беглых арестантов своими опоясывающими все вокруг лучами, а то и навести на них погоню. Назойливо стрекотали, жужжали и издавали еще множество самых разных звуков бесчисленные сомнища назойливых насекомых. Доносилось и щебетание голосистых пташек, что порой стайками поднимались из густой травы, но не улетали далеко и высоко, а покружившись возвращались восвояси.

-Давай может шалашик хоть какой соорудим, – предложил вдруг тот самый осторожный Чугун. – А то ведь и заночевать поди здесь придется. Идти-то некуда. Михалыч, ты как?

Михалыч – на вскидку – ровесник того, кого называли здесь Проф, но его внешность контрастировала с последним. Короткая стрижка, открытое суровое лицо могло принадлежать и «оперу с Петровки», и спецназовцу, и представителю криминалитета, причем «авторитету». К нему явно тяготели двое субъектов – Чугун и Бройлер – с типичной внешностью «быков» 90-х.

Проф и Михалыч явно хорошо знали друг друга, но как будто долго не виделись, хотя сохранили нити давнишней дружбы.

-Да, Михалыч, видно, судьба решила связать нас крепко-накрепко и не отпускать до конца.

-Какого-такого конца? – взвился вдруг тот. – До смертного часа, что ли. Ну да – он, судя по всему, близок. У нас ни денег, ни жратвы, ни документов, ни одежды нормальной…

-А давайте из травы одежду замайстрячим, – начал хохмить Чугун. –Наподобие диких. Их и будем изображать. Спустимся к людям, нас поймают, и хоть кормить будут. А там можно снова в бега податься.

На удивление Проф отнесся к этому плану серьезно: – Идея не плоха, буду думать в этом направлении, – коротко бросил он.

-Ты лучше вот над чем подумай: куда мы вообще угодили? И как? – жестко вопросил Михалыч.

Насчет КАК есть гипотеза. Угодили мы опять же во временной разлом. Может, когда обратно везли со съемок на этом их «Первом матерном». И вот еще: ты же там так рьяно матерился, что даже у видавших виды, вернее, слыхавших «слыхи» операторов и прочих телевизионщиков уши сворачивались, а рожи краснели как свекла.

-Ну и что?..

-А то, что матерная брань имеет особую силу. Это как заклинания, древние языческие молитвы, призыв к потусторонним силам…

-То есть ты хочешь сказать…

-Ты вполне мог спровоцировать эти самые разломы, активировать их силу.

-Понятно. А что скажешь на счет того, где мы очутились. Хорошо если в нашем времени, это самый лучший вариант. А если…

-Все может быть. Пока по местности определить, что это за время невозможно – все эти травы муравы и прочее раздолье… да хоть сто лет назад, двести, тысячу – без разницы.

-Да, обрадовал, а если мы еще и в аномалии какой?

Вместо ответа Проф скупо рубанул рукой, давая понять, что дальнейший разговор окончен.

Этот незамысловатый жест словно послужил сигналом – раздался трубный глас… нет, конское ржание целого табуна, оно усиливалось и сперва казалось, что идет с самих небес.

Нет, не свыше, а откуда-то с долины растекаются раскаты, то замолкая, то вновь наполняя все окрест небывало громкими руладами и вся четверка, не сговариваясь, презрев все меры безопасности устремилась на звук. Противоположная сторона холма от той, с которой осматривал окрестности Проф представляла собой глубокую долину… да это, пожалуй, даже не холм, а «старые горы», наподобие Урала или Карпат, мелькнула первая мысль в голове Профа, а вот дальнейшая увиденная картина, ну никак не укладывалась в ней. В долине узкой змейкой пролегала железная дорога, по ней тянулся состав. Он был явно военного назначения, на платформах – орудия, в вагонах без крыш вроде фаэтонов виднелись фигуры солдат, сидевших лицом друг к другу, высились винтовки с примкнутыми штыками. Форма на вскидку могла относится к периоду от второй половины XIX века и вплоть до Первой мировой, как и артиллерия, перевозимая… вот только не паровозом. Состав тянул огромный не то конь, не то динозавр, впрочем, Проф в силу своей образованности почти сразу идентифицировал это диво-дивное, чудо-чудное, а вот его спутники буквально впали в ступор, лишь Чугун пролепетал почти онемевшими губами: «Это надо же: бронтозавр вместо локомотива».

Первым опомнился Михалыч: «Братва, харе отсвечивать, давай по кустам». Дальнейшие его слова вновь заглушил своим ржанием чудо-конь, чуть поднявший морду, но длилось это недолго, он словно отпел концерт и замолк, дожидаясь аплодисментов.

Но концертная программа на этом не закончилась – не дожидаясь команды «Песню запевай!» служилые без всякого музыкального аккомпанемента (да и откуда ему взяться) стройными слаженными голосами затянули рулады на непонятном языке. Пение стихало поезд скрывался в тоннеле… раздалось приглушенное прощальное ржание и видение исчезло.

Но вся четверка отчетливо понимала, что никакое это не видение, но самая что ни на есть реальность.

-Значит, в аномалии, – обреченно бросил Михалыч. – Помнится, твой этот ассистент говорил, что в этой, как ее, Рассейской коммуне в 60-е годы – стало быть, хрущевско-брежневские времена – во всю паровозы да дирижабли, еще и извозчики разъезжают, а тут вишь ты даже паровозов нет…

-А зачем они им, если такие монстры-динозавры вагоны тянут, – вклинился Бройлер.

-Действительно, зачем? – поддакнул Чугун.

-И что это за динозавр такой?.. – заинтересованно, но с какой-то опять же задумчивой обреченностью проговорил Михалыч.

-Да, не динозавр это, а индриктерий. Узнал я его, хоть и незнаком лично. Самое крупное млекопитающее, жившее когда-то на земле, – начал рассказ в манере лекции Проф. – Правда, вымерло миллионы лет назад. Что-то вроде безрогого носорога и коня в одном флаконе.

И вот поди знай, что это? То ли индиректерии в этой реальности дожили до поздних исторических времен, то ли миллионы лет назад цивилизация была. С солдатами, с пушками, ружьями, войнами.

Словно в подтверждение этих слов эхо донесло звуки, похожие на артиллерийскую канонаду.

-Этого еще не хватало! – эмоционально зажестикулировал Михалыч. – Хотя все понятно – война, и мы еще и на ней очутились!

-Думать надо, как отсюда выбираться! Проф, может еще какой тоннель во времени надыбаешь? – подал рациональную мысль Чугун.

Глава II. От Петра Малого до Стефана Душки

Петров-град – стольный город Герцогства Крутогора был окутан саваном тревоги. Ей был проникнут каждый камень, не говоря уже о жителях от мала до велика. О надвигающейся катастрофе шептались и в лачугах, ютившихся у горных отрогов, и при дворе САМОГО. Шел десятый год войны, и она клонилась далеко не к победному концу для маленького, а некогда великого государства, но, скорее, к закату существования этой горной страны, где некогда нашел прибежище ее основатель Стефан Малый, явившийся с Востока.

Союзники под давлением превосходящих сил один за другим переходили на сторону неприятельского альянса, а попросту предавали. Бесхитростно, полагая, что вовремя предвидят последствия, а встать на сторону сильного, значит, обезопасить себя – попросту выжить.

Да и все обширные земли на равнине, что обернулись некогда к Крутогоре и были собраны воедино властной рукой, вдруг по мановению ока стали откалываться – многочисленные мятежи вспыхивали то там, то тут не без участия внешних сил. И даже при активном участии, на пике событий. Да и ранее ослабшая под влиянием внутренних раздоров центральная власть не могла уследить за всем и вся и шпионы, агенты влияния просачивались и подтачивали могучее древо, подобно жукам короедам и прочим паразитам.

Да, прав был Петр Малый, завещавший как зеницу ока блюсти государственное и народное единство.

Посланец Великого Востока – чудом уцелевший император, едва не павший от рук заговорщиков смог спастись, вернее спасли его верные люди, укрыв в дремучих лесах, где он ждал своего часа до поры. А как она пришла поднял народ против неверной жены своей, что и хотела извести законного царя. Весело и беззаботно сиделось ей на троне пока не грянул грозный мятеж против незаконной власти.

И это был именно мятеж, ведь в противном случае он бы и назывался иначе. Но мятеж, едва не приведший падению власти, только чудом удержавшейся на волоске от падения в пропасть. Отстраненный от власти шел на столицу не только под лозунгом возвращения законных прав, но и с обетом дать волю многомиллионному сельскому, да и городскому люду. Торжественно и громогласно под звон колоколов провозгласил он волю, и не только провозгласил, но стал давать ее там, где уже крепко утвердил свою, власть, а потому множество мужиков вступало в войско … самозванца и готово было стоять насмерть.

Да, самозванство было установлено расследованием за личиной Петра скрывался некто Стефан Малый. После того, как его воинство было разгромлено, возвращавшимися с войны опытными победоносными войсками, он с небольшой шайкой сумел уйти от возмездия, пробравшись тайными тропами в Крутогору, где также верили о сумевшем спастись монархе, возжелавшем вернуть себе трон. Там его приняли с распростертыми объятьями местные владари и прочая элита, захотевшая установить у себя единовластное правление и подавить конкурентов. Так, лже-Петр стал настоящим царем Петром и даже соорудил корону, наподобие той, что короновались государи и государыни на его далекой родине… вот только раз допустил оплошность – подписал один из указов подписью «Стефан Малый», то есть подлинными именем… возможно спьяну. Но когда глашатай полетел на резвом скакуне в отдаленные горные селения оглашать августейшую волю, дойдя до подписи смекнул, что-то здесь не то и Стефана заменил на Петра, но оставил вторую часть «Малый». Так и стали затем именовать самозванца, объяснив народу, что там в далекой братской великой стране правил некогда Петр Великий, а к нам пришел царствовать Петр Малый.

И он оставил после себя потомство, женившись на местной княжне, стал основателем династии Маловичей, правивших уже почти сто пятьдесят лет, то есть на престоле сидел уже правнук. Еще при жизни прадеда придворные историки-летописцы удревнили происхождение «царского» рода, возведя его к легендарному древлянскому князю Малу, боровшемуся за народное счастье, против киевских властей. Все это укладывалось и в парадигму первоначальной политики Петра Малого, который несколько облегчил положение простого люда Крутогоры, ограничил произвол местного боярства, отменил откровенное рабство, называвшееся здесь «кметчина», снизил налоги и даже отменил некоторые из них. Ввел справедливый суд. Все это при поддержке прогрессивной части местной знати, понимавшей, что дальнейшее закручивание гаек чревато взрывом.

Через некоторое время Крутогора начала процветать. В обособленную, лежавшую на хребтах и в долинах страну устремились ремесленники и промышленники, мелкие коммерсанты и крупные купцы. Появились первые фабрики, мосты и тоннели, железные дороги. Для обслуживания последних из глубин Азии, из тамошних деспостств были выписаны могучие чудо-звери способные тянуть длинные составы вагонов…

Нынешний правитель Крутогоры был назван в честь деда Стефаном, разумеется, знали об этом лишь в узком семейном кругу. Поначалу новый монарх нравился всем и получил в народе, да и в высоких кругах, прозвище Душка. При нем страна продолжила активное развитие и даже внешнюю экспансию, присоединив окрестные земли – где-то силой оружия, где-то уговором

С чей-то легкой руки заговорили даже об образовании Крутогорской империи, однако само это государственное образование себя таковым не обозначало и по старинке именовалось герцогством или герцеговиной. И видимо не зря, ведь имперский период оказался весьма кратким…

Как водится, завистливые соседи, задумались о подавлении конкурента и начали воплощать свои идеи в жизнь. С большого континента в Крутогору стали проникать сперва вольнодумные идеи, а затем завелись и потрясатели основ. И все это ложилось на определенную почву. С развитием промышленности возникла потребность в рабочих руках в пополнении промышленного класса. Была проведена аграрная реформа, выпихнувшая часть селян в города – на фабрики и заводы. Другая часть селянства стремительно беднела, теряла земли, скупаемые новым боярством.

Протесты были сперва мирными в виде крестных ходов и забастовок, но вскоре приняли вооруженный экстремистский характер. Возникло гайдучество – разбойное движение, заключавшееся в налетах на государственные кассы и банки, ограбление дилижансов, перевозивших крупные денежные суммы. Гайдуки прятались в горах и прятались хорошо, часть награбленного они раздавали «нищим» и «угнетенным», получая от них помощь и поддержку, укрывательство и твердый отказ от сотрудничества с властями. Тем более жители горных сел хорошо усвоили – за предательство следует неминуемая месть и у гайдуков длинные руки.

Помимо того, что гайдуки практиковали робенгудство появилась у них вскоре и прочная идейная основа. Всю эту разномастную публику взяла под свое идеологическое крыло Революционная крутогорская партия (РКП) во главе с вождем, имени которого никто не знал. Поговаривали, что он, как и вся партия, засланы из-за рубежа, а еще шептались, что у «революционщиков» есть свои агенты в разных эшелонах власти, но, что самое страшное, даже при герцогском дворе. И они глубоко законспирированы – так, что их никак не могут разоблачить.

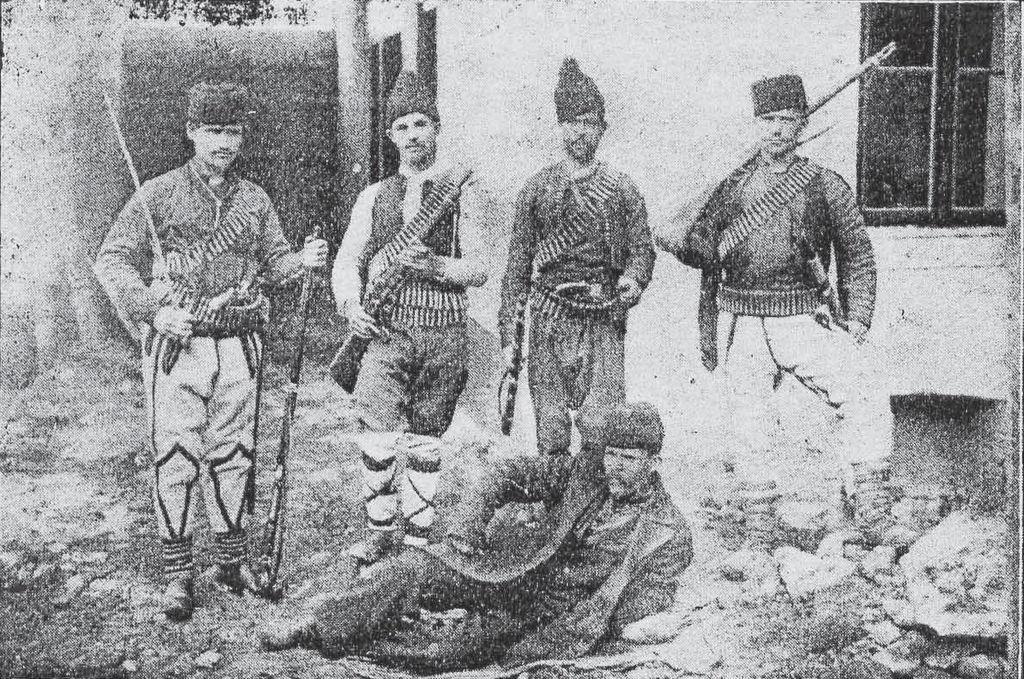

Разрозненные шайки гайдуков РКП объявила своей Боевой организацией. Ее члены, то есть горные разбойники, с гордостью стали именоваться боевиками. «Я – боевик», – бывало заявлял, придя в село, лохматый бородач и сразу же получал и кров, и стол.

Возглавлял Боевую организацию товарищ «Гопа – пять процентов». Никто не знал, что значит первая часть его псевдонима (поговаривали, что в его шайке был принят боевой клич «гоп-гоп»), но хорошо были наслышаны о второй. С любой своей экспроприации он клал в свой карман 5%, остальную сумму отправлял в специальные партийные органы, которые ведали распределением средств на нужды «народного дела». Но 5% оставлял себе и устраивал пышные застолья с соратниками в духанах горных сел или попросту на природе. Любил товарищ Гопа вкусно выпить-закусить, а еще и женщин.

О нем рассказывали много, но более всего, как принимали его в РКП. У партии была своя теория классовой борьбы, свои основоположники, написавшие обширные труды, и все это было довольно сложно.

Партийный секретарь, принимавший свежеиспеченного кандидата решил пойти своим путем.

-Товарищ Гопа, я не буду мучить вас партийной теорией, вы все равно ничего не ответите, а задам вам вопросы, можно сказать, личного плана. Согласны?

-Да.

-Товарищ Гопа, вы курите?

-Да.

-А если партия прикажет вам бросить курить… Бросите?

-Да.

-Хорошо. Следующий вопрос. Вы, конечно, как настоящий горец, любите застолья, любите собраться и хорошо посидеть с друзьями. Домашнее вино, ракия и бренди – тоже домашние, хорошее мясо – барашек… Если партия прикажет вам бросить это дело…

-Да.

-Отлично! Вы, товарищ, Гопа, мужчина видный, в расцвете, вы ведь и по женщинам ходок.

-Да, ходок.

-А если партия…

-Да.

-Превосходно! И наконец, последний вопрос: готовы ли вы отдать жизнь за партию?

-Да, конечно! Все, забирай мою жизнь! Нах@ мне такая жизнь вообще вср@лась! Хотя нет! Я лучше продолжу экспроприациями промышлять – и сыт, и пьян, и при бабах…

-Все, товарищ Гопа! Проверку вы прошли, принимаем вас в партию. И даже выписываем партбилет за номером два. Первый-то знаешь у кого?! Да, и назначаем тебя руководителем, то есть главарем всей Боевой организации. С экспроприаций можешь оставлять себе пять процентов...

Между тем, более двадцати процентов территории Крутогорья оказались охвачены войной, а некоторые и оккупированы войсками союзных держав.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ