Николай Некрасов в гимназии. Воспоминания Михаила Горошкова учившегося там вместе с ним

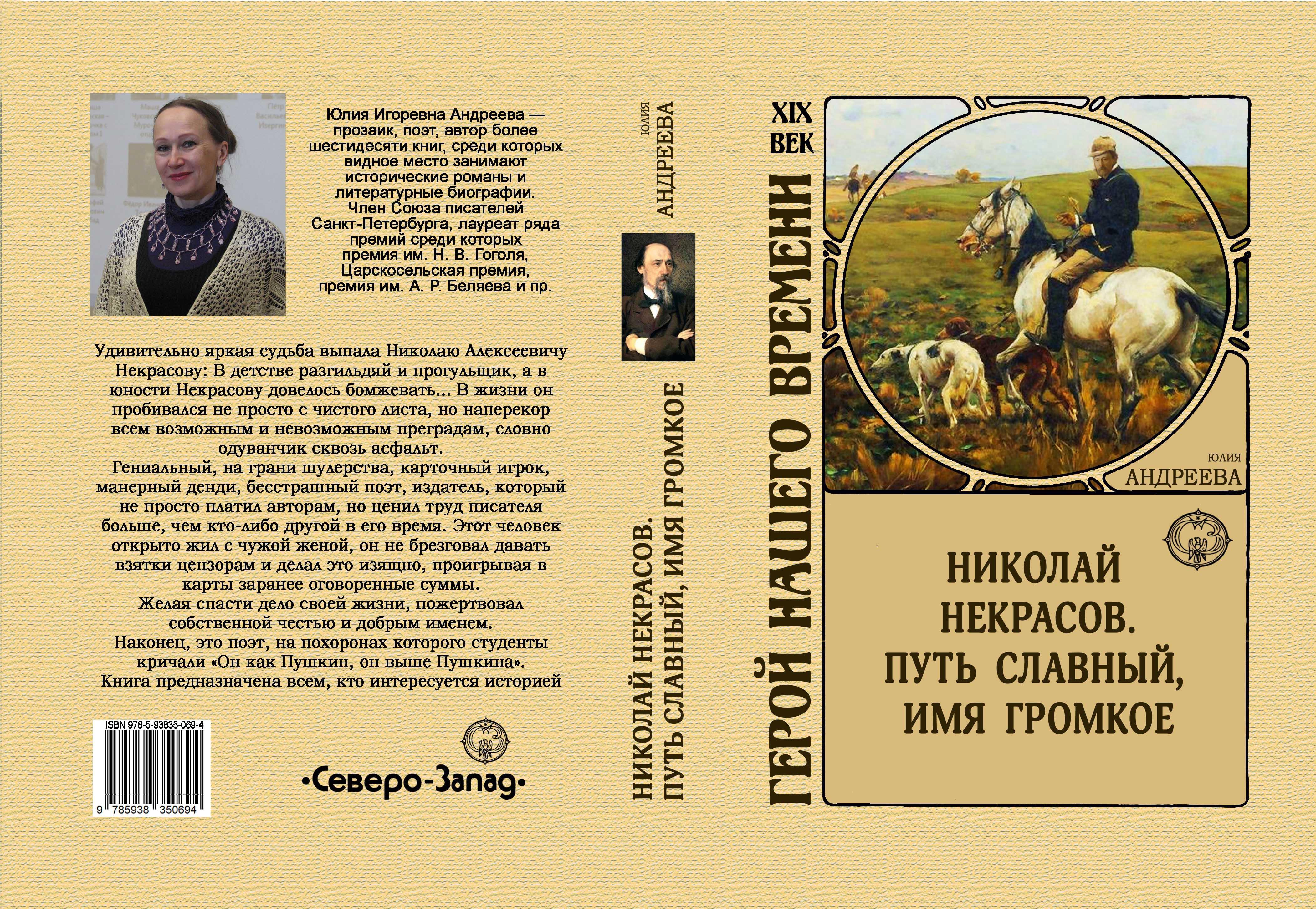

Автор: Андреева Юлия ИгоревнаМою книгу о Николае Некрасове можно прочитать на АТ: https://author.today/work/232172

Ниже воспоминания Горошкова

Михаил Николаевич Горошков (1821—1906) учился вместе с Некрасовым в 1832—1836 годах в Ярославской гимназии.

Воспоминания М. Н. Горошкова являются единственным мемуарным свидетельством о гимназических годах Некрасова, дополняющим автобиографические заметки самого поэта. Они записаны в 1902 году преподавателем Ярославской гимназии, краеведом, автором ряда работ о Некрасове, П. И. Мизиновым. Местонахождение автографа неизвестно.

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ

(в записи П. И. Мизинова)

В гимназию я поступил, — передавал нам Михаил Николаевич лично, — еще до преобразования ее из четырехклассной в семиклассную (т. е. до 1833 года). Тут и встретился я с двумя братьями Некрасовыми, Андреем и Николаем. Оба они учились в одном классе, первом. Пробыл я с ними года два. В обоих братьях сразу бросалась в глаза большая разница: Андрей был вялого характера, часто казался он почти больным, учился по всем предметам плохо. Бывало, учитель логики и российской словесности Туношенский спросит его заданный Урок, а он флегматично отвечает: «Учил, да не выучил». Что же касается до другого брата, Николая, то он учился хорошо и часто сидел на первых партах. Ученики в то время ежемесячно рассаживались на места по успехам: кто был успешнее, того сажали в первые ряды, и Некрасов Николай, я помню, сидел около меня то на первой, то на второй парте.

Мы, товарищи, очень любили Николая за его характер и особенно за его занимательные рассказы: все, бывало, рассказывает он нам эпизоды из своей деревенской жизни (про Путилова и про мать). После, с годами, Некрасова стали называть народным поэтом, но народным духом проникнут он был еще и гимназистом на школьной скамье. Ездил я, помню, несколько раз с ним в его деревню (Грешнево) на охоту. Охотник я был страстный. Сговоримся, бывало, ехать с ним на почтовых, заедет он за мной и поедем. Охотились мы за утками около Тимохина у Туношенского острова. Место было тинистое, и часто прилетали туда даже дикие гуси. Раз, помню, устроили мы охоту на волка. Крестьяне около Тимохина рассказали нам, что видели волка за деревней. Не помню я только названия этой деревни, а помню хорошо, что была она у самой большой дороги (Грешнево?); и пустились мы за волком. Поле там было; волка увидели мы в шагах в сотне от нас. Было с нами немного собак. Волк, как теперь вижу, перебежал все поле и прямо к огороду и перепрыгнул его по направлению к лесу. Гнались мы за ним, но недолго и вернулись ни с чем. У Некрасова в доме я ночевал, но отца и матери его я не помню, знаю только, что отец его был исправником и, кроме того, держал еще почтовую станцию по костромской дороге (проходит около Грешнева). Вернемся, бывало, с Николаем с охоты и вместе уснем в его комнате. Комнатка была небольшая, на левой руке от входа в дом. Помню я и самый дом: небольшой он был, невзрачный, в один этаж.

В классах Некрасов, бывало, все сидит и читает, а в перемены что-нибудь рассказывает нам из своей деревенской жизни. Не прочь он был, как и мы все, пошалить в гимназии, но шалости его не были выходящими из ряда вон. Постоянно носил он, помню, в левом кармане тавлинку с чумаковским табаком. Маленькая такая была она, вроде эллипсиса, и ремешок в средине приделан. В классе, бывало, вынет эту тавлинку, сам начнет нюхать табак и других угощает. В пятом классе, помню, был урок Петра Павловича Туношенского. Ходит Туношенский по классу, подходит к Некрасову, а тот книгу читает да из тавлинки понюхивает. «Что ты, Николка, делаешь?» — кричит Петр Павлович. «Нюхаю, Петр Павлович», — ответил Некрасов. «Ах ты, негодный такой!» — кричит Туношенский, выхватывает тавлинку и топчет ее сапогом. Некрасов хохочет: «Ничего, — говорит, — завтра будет новая». На другой день, смотрим, опять у Николая в руках тавлинка такая же, как и прежде. «Да откуда ты достаешь эти тавлинки?» — спрашиваем мы Некрасова. «Откуда? Да я сколько хочешь, хоть двадцать, их наделаю». И новую тавлинку опять как-нибудь отнимет тот же Петр Павлович. Помню, раз из-за одной шалости чуть не разыгралась целая неприятная история. Дело было в первом классе. Ходил к нам в гимназию учитель немецкого языка, Иван Мироныч Федоров. Собирались мы в гимназию рано, часов в восемь. Соберемся, прочитаем молитву перед классом, и начинается занятие. Иван Мироныч делал всегда, помню, перекличку учеников по журналу. Длинная книга была такая, этот журнал! Начиналось спрашивание уроков. «Знаешь ли ты урок?» — обращается Иван Мироныч к кому-нибудь из учеников. Ну, когда знаешь, то рассказываешь и получаешь бумажку-нотату (для отметок). В этот раз, про который идет речь, Иван Мироныч, помню, стоял у доски и писал немецкие буквы. Около него стоял кто-то из учеников. Воспользовавшись случаем, когда Иван Мироныч был занят, ученик смастерил линейку из бумажки и подвесил ее к пуговице учительского сюртука. На линейке были написаны стихи:

«У Мирона на плеши разыгралися три вши: одна скачет, друга пляшет, третья песенки поет, а четвертый таракан по всей плеши проскакал».

Иван Мироныч не заметил за работой, как злополучная линейка со стихами была прицеплена к его сюртуку. Все мы сидим, хохочем, а Иван Мироныч важно расхаживает по классу с бумажкой. Наконец, как-то он догадался по нашему смеху, в чем дело, вышел из себя, пожаловался директору Абатурову, и нас многих хотели высечь. К счастию, дело обошлось как-то благополучно. Секли тогда не часто, но все-таки секли. Если вина неважная, так высекут тут же на месте, в классе. Позовут сторожа Алексея, придет он, станет в дверях с розгами и по приказу начнет неприятную операцию. Но это еще наказание было неважное: дадут два-три удара, и кончено! Ну, а если дело поважнее, так операция производилась на заднем крыльце у колокольчика, в который всегда давали звонок. Туда попасть уже гораздо неприятнее, потому что тут секли «по счету».

Такие проказы бывали нередко. Обыкновенно на учителей писались стихи. Раз в пятом классе был написан пасквиль на того же Туношенского. Он тогда преподавал риторику и логику. По первой было печатное руководство-- «Риторика» Кошанского, по второй были у нас письменные заметки на основании объяснений учителя. На эти-то заметки, довольно трудные, неудобопонятные, и были написаны приблизительно такие стихи:

«Туношенского наука — учить ее скука! Лучше в … сидеть и на сибирское золото глядеть, лучше вниз туда свалиться, чем Туношенского логике учиться!»

Кто сочинял такие стихи, сказать трудно, может быть, тут принимал участие и Некрасов.

Дисциплина вообще у нас в то время была не особенно строга. Ученики и до начала уроков, и во время их часто дрались. Помню один случай со мной. Стоял я у открытого окна и смотрел на улицу. В это время подскочил ко мне Коська Сукин и ударил камнем в лоб. Потекла кровь, поднялся везде переполох. Дошла сейчас же весть о происшедшем и до Петра Павловича Абатурова, квартира которого была тогда при гимназии; явилась жена его и какой-то примочкой стала залечивать мой разбитый лоб. На сцену явился с розгами наш Алексей, и Сукина немедленно высекли. Драка царила у нас не только в стенах гимназии, но даже была обычным явлением и вне гимназических стен: например, у нас были организованные бои семинаристов с гимназистами. Сходились все перед началом боя у Спасского монастыря, около церкви Михаила Архангела. Сойдутся, заспорят, начнется драка. Приказчики из соседних лавок всегда, бывало, принимают нашу сторону, а на помощь семинаристам приходят мастеровые — рабочие из-за Которосли. Свалка, начавшись у церкви Михаила Архангела, заканчивается внизу набережной на Михайловском поле. Бой велся всегда с соблюдением известных правил: «лежачего не бить», «медными пятачками или чем-либо вроде этого не драться» и т. д. Я помню, чуть раз не заколотили до смерти одного мужика, у которого оказался старый медный пятак. Дрались во время боя все без стеснения, потому что не присутствовало никакой полиции, да и вообще о ней тогда мало было слышно. Эти бои были в наше время, тогда, когда я учился в первом классе, после их почему-то не стало, вероятно, они были запрещены.

Некрасов участвовал вместе с другими и в тогдашних гимназических прогулках. Большей частью гуляли мы в Полушкиной роще. Соберутся, бывало, своекоштные ученики, воспитанники Сиротского Дома (Дом призрения ближнего) со своим надзирателем, и все отправятся в рощу. Бегаем там, играем в лапту и в городки. Когда подходишь из Ярославля к роще, то поправее ее есть площадка, где и происходили игры. Тут, около площадки, помню, была сосна, которая долго существовала и после. Соберемся мы около этой сосны и стреляем в нее пулями из захваченных нарочно для этого из дому пистолетов. И теперь, если только цела она, то в ней сидит, вероятно, немало наших пуль. Гуляли мы и в осиновой рощице около берега Волги. Теперь у Полушкиной рощи уже нет этой осиновой заросли, вся она вырублена, и место расчищено, но в наше время она была еще цела. В рощу ездили мы иногда на лодках, которые брали у перевоза в Ярославле, иногда ходили туда пешком. Во время поездки в лодке распевали мы песни, самая любимая, помню, была:

Век юный, прелестный,

Друзья, пролетит,

И все в поднебесной

Изменой грозит.

Лети стрелой,

Наш век младой!

Как сладкий сон,

Минует он!

Лови, лови часы любви,

Пока огонь горит в крови!

Как май ароматный,

Веселье весны.

Как гость благодатный

С родной стороны,

Так юность дней…

Вся радость в ней!

Друзья, скорей,

Все в жертву ей!

Затмится тоскою

Наш младости пир,

Увянет мечтою

Украшенный мир.

Пели все, кто хотел и кто мог петь. На обратной дороге из рощи затягивали обыкновенно «Вниз по матушке, по Волге». Во время таких прогулок в рощу нередко переезжали мы и на противоположный остров. Теперь вид его не такой, какой был в то время: теперь тут устроен лесопильный завод, навалены бревна и доски; в тогдашнее время тут все росли дубки. Переедем, бывало, мы на остров и займемся окармливанием рыбы. Из Заостровки молока достанем, рыбы наловим, теплинку разведем; сядем около, бегаем, кричим и воображаем себя братьями-разбойниками. Кипит и жарится на сковородке рыба; вдруг кто-нибудь поднимется и кричит: «Надо посолить рыбу!» И в ту же минуту горсть песку летит в сковородку. Рыбу, конечно, сейчас же выбрасываем вон и начинаем жарить новую.

Наружность Некрасова помню до сих пор хорошо, — как живой, стоит он передо мной: коренастый, небольшого роста, красивый по наружности, остриженный, в своем форменном однобортном со светлыми пуговицами и с красным воротником сюртуке. Впрочем, форма введена была у нас в гимназии только с 1833 года, с тех пор, как преобразована была гимназия; раньше Некрасов, как и другие гимназисты, ходил в обыкновенном черном сюртуке. С Некрасовым пробыл я года два. Помню, переведен я был в шестой класс. В петровки мы, гимназисты, разъехались по домам. Кончилось вакационное время, снова собрались мы, но Некрасова уже не было. Куда девался он, отчего прекратилось его учение. я не знаю. Никаких слухов о причине его исчезновения между нами не были. После я уже не встречал Николая Алексеевича. Стали после появляться в печати его стихотворения, и мне казалось все странным, что автором их был мой школьный товарищ. Слыхал я и про приезды его в Карабиху, но увидеть его мне не удалось. Брат его, Андрей, учившийся с ним вместе в гимназии, умер еще гимназистом, но, должно быть, не в Ярославле, потому что иначе эта смерть едва ли бы прошла для нас, товарищей, незаметной, и у меня о ней сохранились бы какие-нибудь воспоминания. Я хорошо помню, что у Некрасова была еще сестра, должно быть, учившаяся где-либо в частном пансионе, которые тогда существовали в Ярославле. Помню печальные похороны ее в Воскресенской церкви; помню, как живую, в гробу. Я был в это время, если не ошибаюсь, в пятом классе и в летнюю пору сам присутствовал при ее отпевании.