Поппер-шмоппер и моллюск

Автор: Игорь АретаноЧитая предновогоднюю политологию - и оппозиционную, и другую, вспомнил я Карла, столь любимого либералами, демократами, воукистами, нетвойнистами и прочими.

Нет, не Маркса, а Поппера.

Так портрет К.Поппера почему -то изобразила, по моему запросу, нейросеть "Шедеврум". Ну, художник так видит.

Так он на самом деле выглядел (на парадном портрете).

Карл Раймунд Поппер был ведь мыслитель серьёзный. Не только либерастную пошлятину писал про "открытое общество" (которым Сорос свой фонд поддержки цветных революций назвал) и про "социальную инженерию" (характерно, каким содержанием это выражение наполнилось в современной России). У Поппера есть работы по гносеологии/эпистемологии, и, как все поспозитивисты, он занимался философией науки.

Поппер был сторонником принципа фаллибилизма (fallibilis — подверженный ошибкам, погрешимый). Считал, что, любое научное знание принципиально не является окончательным, а есть лишь промежуточная интерпретация истины, подразумевающая последующую замену на лучшую интерпретацию. Любое научное знание гипотетично, надо его развивать, выдвигать смелые гипотезы и их опровергать. При том, однако, Поппера не любил Томас Кун, автор книги «Структура научных революций», которой зачитывались те из советских людей, которые были похожи на героев фильма «Девять дней одного года».

Поппер выступал также за принцип «фальсифицируемости» (вобщем-то, это частный случай фаллибилизма). Но тут, видимо , всё-таки речь о неудачном переводе советскими переводчиками попперовского слова “falsifiability”. Перевести, имхо, лучше было бы как «опровержимости», «опровергаемости». Но это я отвлёкся.

И вот, значит, в связи со всем этим есть у Поппера следующее высказывание - емнип, даже не из статьи, а из интервью. Его спросили, как отличить хорошую социальную теорию от плохой и, соответственно, исследователя - носителя этой хорошей теории от не такого коллеги. Поппер ответил, что отличий много, но, по его мнению, главное в том, что хороший исследователь умеет и не боится давать прогнозы на проверяемую ("проверябельную") перспективу.

Проще говоря, умеет и не боится предсказывать близкое, обозримое будущее. Когда прогноз можно достаточно оперативно проверить: сбылось/не сбылось.

Именно о близком будущем речь: Поппер считал ("Нищета историцизма"), что далёкое будущее непредсказуемо даже в общих чертах. Нет никаких «законов истории», объективных закономерностей исторического развития человечества и законов развития общественного прогресса.

«Курс человеческой истории нельзя предсказать ни научными, ни какими бы то ни было иными рациональными методами».

Поппер смеялся над тёзкой Марксом с его пятичленкой общественно-экономических формаций и предсказанием коммунизма в будущие века. А вот кто на близкую перспективу не предсказывает, короткодистанционных прогнозов не даёт - это другое, тот несолиден, - считал Карл Раймунд.

И вот посмотрите на политологов всех мастей: никто ведь из них в преддверии Нового года не даёт краткосрочных прогнозов/предсказаний. Ну, чтобы хоть кто-нибудь тупо выдал статью "Что нас ждёт в 2025 году". Предновогодние политологические публикации посвящены почти исключительно итогам года, т.е. объяснениям того, что было. Но задним числом объяснить любой дурак сможет.

И писатели ведь тоже такие. Почти никто не пишет короткодистанционную футурологическую фантастику с изображением конкретных событий ближайших десятилетий, с указанием лет, с названиями стран. Я как-то это идею на АТ высказал, и авторы накидали мне ссылок на свои произведения. Но почти все обманули: да, действие их книг происходит в будущие десятилетия текущего века, но близкое будущее в социально-политическом плане там не прописано: без конкретики, без полнопрофильной футурологии.

Я сейчас пишу фантастический детектив "Операция R", действие - в XXIV веке. В первой части события происходят на Марсе, в данный момент герой совершает восьмимесячный перелёт с Марса на Землю. Но как прилетит, я смело, самоуверенно и конкретно опишу все события на Земле и в оставшееся время XXI века , и позже. ;)

Сказать, что сейчас совсем нет короткодистанционной футурологический фантастики, вообще-то, нельзя. Вот либеральные ресурсы раскручивают книжку одного релоканта, в Тбилиси пребывающего. Пишут, что, мол, лучшая книга 2024 года или одна из. Действие книги происходит в 2027 году в России, южная часть которой "контролируется китайской администрацией", а на улицах страны появляются соляные столбы в виде детей. Почему они, такие, появляются? - Дык от ужасов режЫма, непонятно, что ли? От тоталитарной атмосферы, и все такое прочее.

Кстати, не сбылся очень конкретный прогноз, который выдали, правда, не политологи, а нумерологи, я о нём тут как-то уже писал. Они предсказали, что война (не которая в Израиле, а другая) закончится 12.12.2024.

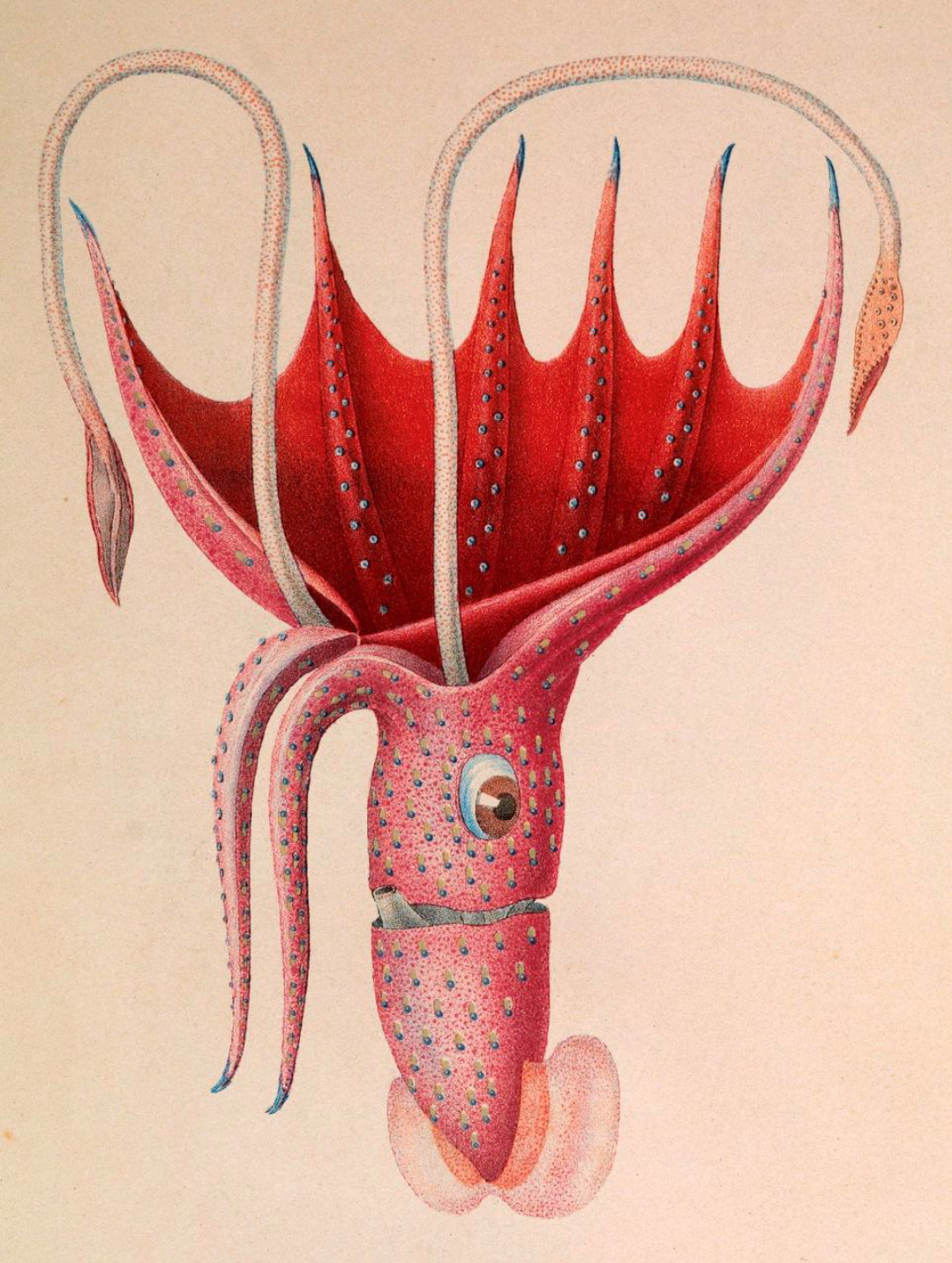

Картинка ниже - это картина французского художника по имени Jean Baptiste Vérany (1800–1865). Изображён на ней какой-то конкретный средиземноморский моллюск, есть у него латинское название. Нарисовал его художник, вроде, для какого-то зоологического атласа

Но в 1899 году, представьте себе, какие-то авангардисты в Париже напечатали эту картину в качестве новогодней афиши, дав плакату название, дословно: "Bonne année * Meilleurs voeux * Happy New Year * Best wishes * Frohes neues Jahr * Feliz año nuevo a todos * Auguri" . То есть, просто поздравление с Новым годом на разных языках. По-моему, издатели хотели сказать: вот, новый век приходит; здравствуй, ёлка - Новый год. А какой он будет, новый год и новый век? Непонятно и странно будущее - вот как изображённое на плакате существо. Трудно будущее предсказать, особенно близкое.

Но всё равно - с наступающим Новым годом!