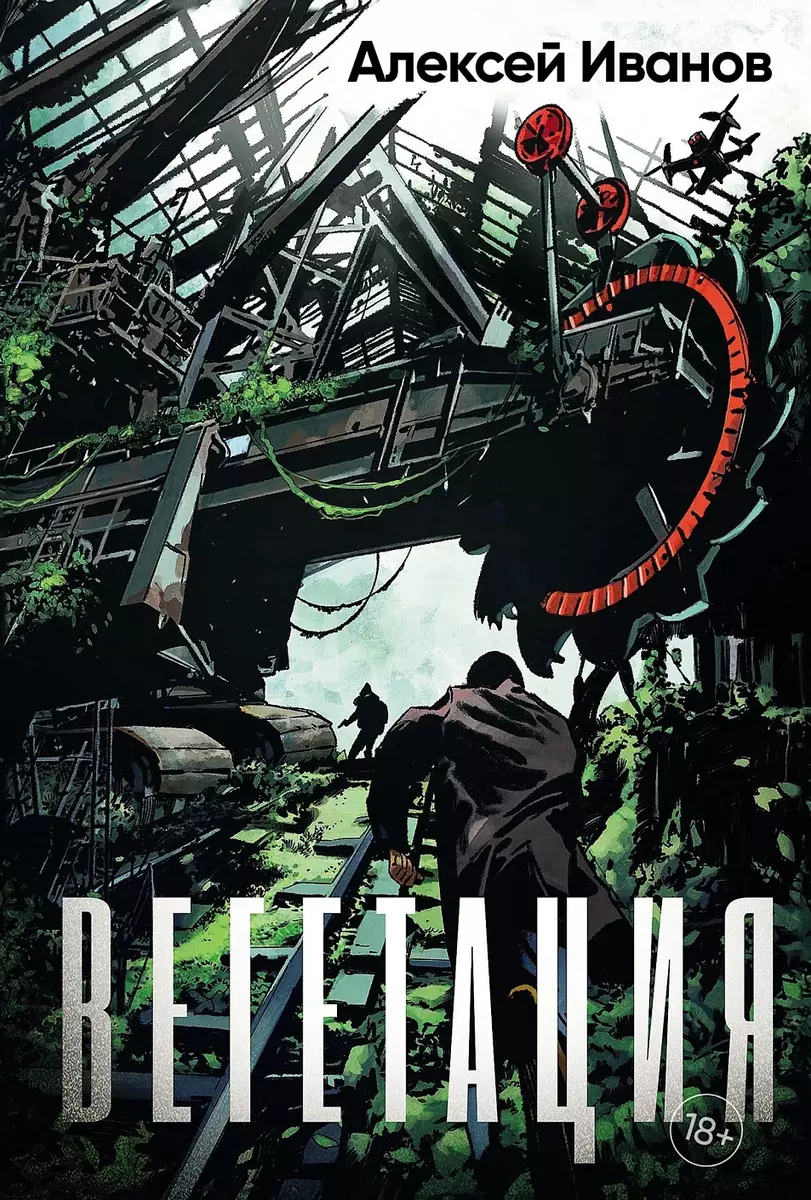

Алексей Иванов - "Вегетация" (2024)

Автор: Кир Луковкин

Русский писатель Алексей Иванов наконец обратился к полноценной научной фантастике и выдал роман под названием «Вегетация».

Россия, недалекое будущее. Отгремела ядерная война, под воздействием радиации леса мутировали и заполнили большую часть территории. Страна превратилась в промышленный придаток Китая, который добывает из селератного леса новый тип топлива – бризол. Теперь это новая нефть, уходящая за бесценок восточным партнерам. Население разделено на две группы – горожане, сидящие в безопасности под защитными экранами, и глубинный народ, выживающий лесными промыслами. Среди них есть бригады лесорубов – отважных охотников за деревьями особого типа, энергоемкость которых стократно выше остальной древесины, а, значит, и выше стоимость. Это нелегальный, но очень прибыльный заработок. Определять такие золотые деревья могут только Бродяги, люди, попавшие под длительное облучение радиации в лесу, и способные чувствовать деревья-вожаки прикосновением. Серега, молодой парень, из захолустного городка, ввязывается в очередную экспедицию, руководимую опытным бригадиром Егором Алексеичем, в надежде достичь успеха. Но экспедиция не обычная, и попутчики тоже, да и вообще все немного не так, как кажется с самого начала.

Достоинства этого романа однозначно перевешивают его недостатки, если попытаться оценить произведение в целом.

Первый козырь. Вместо утомительных однотипных сеттингов, которыми кишит современная русская фантастика, Иванов делает текст в поджанре биопанк. Он рассматривает будущее с позиции неуправляемого развития биотехнологий, и в результате получается оригинальная, редкая модель будущего. Это мир, затопленный поумневшей флорой, которая начинает осознавать себя. Лес в романе – это естественный интеллект, резко поумневшее мета-существо, научившееся противостоять человечеству. Никакой магии, только биология в сплаве с высокими технологиями.

Из первого достоинства естественно прорастает второе, а именно неподражаемый мир, сформированная по новым правилам экосистема. Самодостаточные, продуманные миры с замкнутыми циклами – тоже отличительная особенность хорошей фантастики. Все здесь сбалансировано, все включено в пищевые цепочки: большинство живет на подачки от экспорта, меньшинство занимается добычей ресурса, еще более рискованное меньшинство, лесорубы, добывает редкие ресурсы с помощью Бродяг (кто-то сказал «сталкер»? Все совпадения случайны), те со временем поглощаются лесом, а лес растет и учится. Человек меняет природу, и природа тоже меняет человека в ответ – через технологию. Отличное решение – предположить, что компьютерный вирус передается не только по проводам, но и через споры, например. И вот уже можно заразить любой комбайн-беспилотник, заставить его не уничтожать лес, а встать на его стражу. Похоже, Иванову понравилась очевидная истина, что любая биосистема тоже своего рода совокупность устройств и технологий, только придуманных природой и отшлифованных эволюцией.

Третий плюс, который мы можем вменить автору – традиционно добротная проработка персонажей и конфликты. Каждый из героев, неважно, ведущих или второстепенных, фактурен и имеет свою мотивацию. Одни вызывают сочувствие, другие жалость, третьи искреннюю ненависть. Хорошо показана психология выживания и родной менталитет, когда с одной стороны человек человеку волк, но с другой стороны, объединенные одним делом, наши люди способны и на сострадание, и на взаимовыручку. Хорошо показано трение между этическими системами разных фракций. С одной стороны, глубинный народ с жестокой моралью выживания, когда вся жизнь как война. Для таких людей смерть дело обычное, предательство тоже, никого не жалко, и выживает сильнейший. Однако при этом соблюдаются кодексы чести. Таков бригадир. С другой стороны, городские жители, для которых лесорубы не люди, а главное это деньги. С третьей, ученые, стоящие на гуманистических позициях, им глубоко омерзительна вся жизнь за стенами бункера, они понимают порочность и ущербность сложившегося баланса, и хотели бы все изменить, но с трудом представляют себе, как это сделать.

Пожалуй, четвертым и последним пунктом среди плюсов стоит отметить сильную, удачную метафору Леса как такового. На первом поверхностном уровне Лес предстает перед нами как слетевшая с катушек биосистема, обретающая разум. С точки зрения моделирования биотехнологий, это выглядит просто красиво: мицелис, деревья-«вожаки», чумоходы, как перепрошитое вражеское орудие, Бродяги как промежуточное звено, Лешаки и клумбари как перетянутые на другую сторону представители противника. Лес это такой большой зеленый Интернет с грибом-мозгом и нейроузлами деревьев, полный загадок и удивительных скрытых возможностей, вроде техно-мимикрии комбайнов, когда вместо одной запчасти выращивается ее точная копия, только из дерева. Есть где разгуляться фантазии.

На втором, более философском уровне Лес однозначно является кривым отражением нашего общества. Как и общество, исковерканное под гнетом обстоятельств, но все еще живое и живущее вопреки своей убогой, сорняковой жизнью, так и Лес – растет вопреки страшной силе, что обрушило на него человечество. Люди уродуют и потрошат лес, меняют его – и он приспосабливается, ищет альтернативные варианты существования, борется за будущее, копит опыт, продолжает тянуться вверх вопреки всему – чтобы осознать что-то и создать в своих недрах какую-то принципиально новую форму живой материи, более совершенной, более сильной. Способной поменять расклад.

Таково и наше общество – больное, зараженное, ненормальное. Все мы – сорняки на чьем-то заднем дворе, из которого сделали помойку. Но однозначно общество наше живое, а значит, способное развиваться в этих жестоких условиях, становясь сильнее, выносливее и главное совершеннее. Да, внутривидовая борьба сурова, но это условие выживания: «Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать». Десять бригадиров Егор-Лексеичей должны сгинуть в бизоловом омуте, чтобы из него вышел один Митрий – новое существо, более совершенное, потому что способен понимать два мира, человечий и лесной.

В романе имеются и недостатки. Первый – некоторая сыроватость финальных сцен, здесь можно позадавать логические вопросики, а вторая – обильный сленг и обсценная лексика. Причем это даже не изъян, а скорее слишком густые краски, которые можно было бы сделать чуть пожиже – картина от этого не потеряла бы. Да, мат тут к месту, но не в таких объемах.

В сумме, отличный, крепко сшитый роман с завершенными арками героев, интересным напряженным сюжетом, оригинальным миром, и нетривиальным смыслом.