"Недосказанность". Поезд Петербург-Москва

Автор: Любовь СемешкоГлава 19.

Утром Соня получила записку, что у Марии Николаевны случился удар. Несмотря на многочисленную родню, которая тут же явилась в дом старой графини, Абросимова потребовала привезти к ней Анну. Аверины тотчас телеграфировали той приехать к больной тетушке в Петербург. Когда Соня сообщила об этом мужу, тот несколько удивился:

— Вызывайте, если это так необходимо надо. Я-то тут при чем?

— Анна приезжает вечерним поездом. Не мог бы ты ее встретить?

— Ты знаешь, я всегда рад помочь нашему дорогому семейству, — с нескрываемым сарказмом ответил он.

— Нам очень повезло, что ты, дорогой, согласился. Тетушка будет тому рада, — словно не замечая его тона, сказала Соня, и Сергей увидел, как она вынужденно улыбнулась, пытаясь скрыть раздражение.

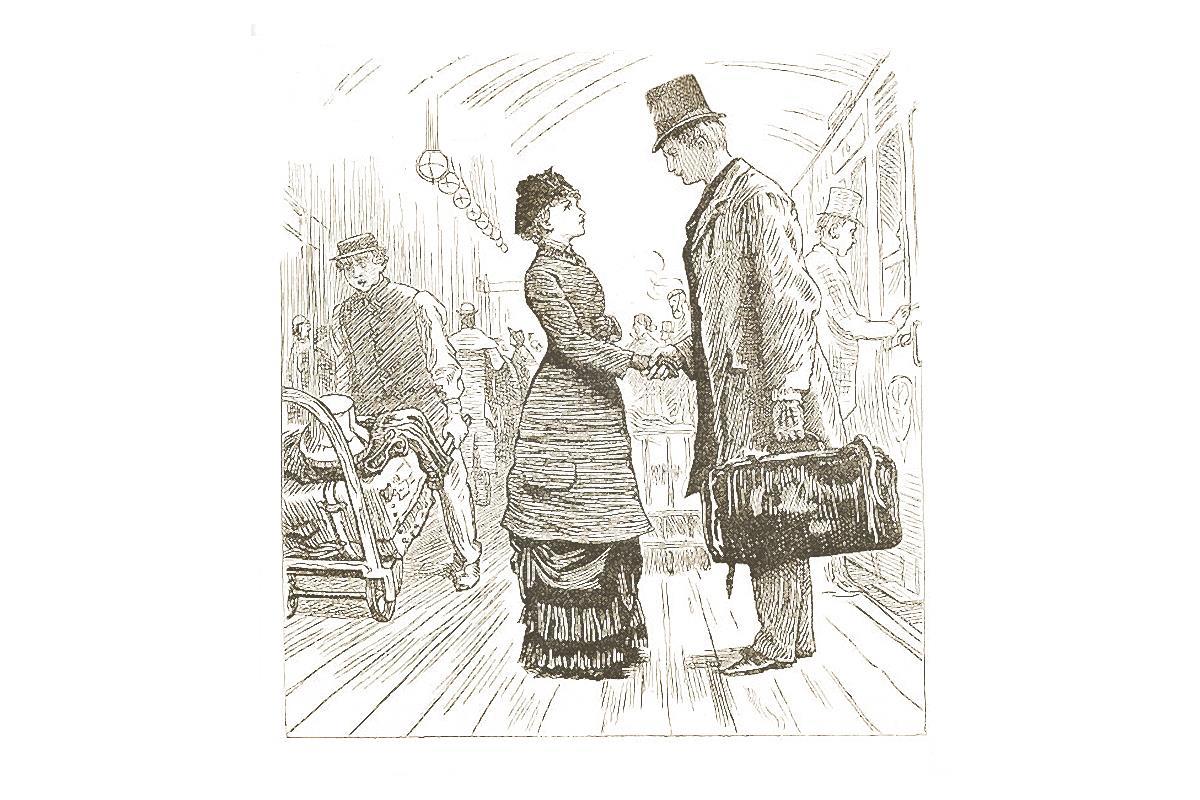

Поезд медленно, пыхтя и отдуваясь, въехал на вокзал. Невзоров, расталкивая руками окружающих, пробирался к вагону Анны. Он увидел ее бледное и удивленное лицо.

— Вы не ожидали, что именно я встречу вас?

Анна в знак согласия кивнула головой:

— Что с тетушкой?

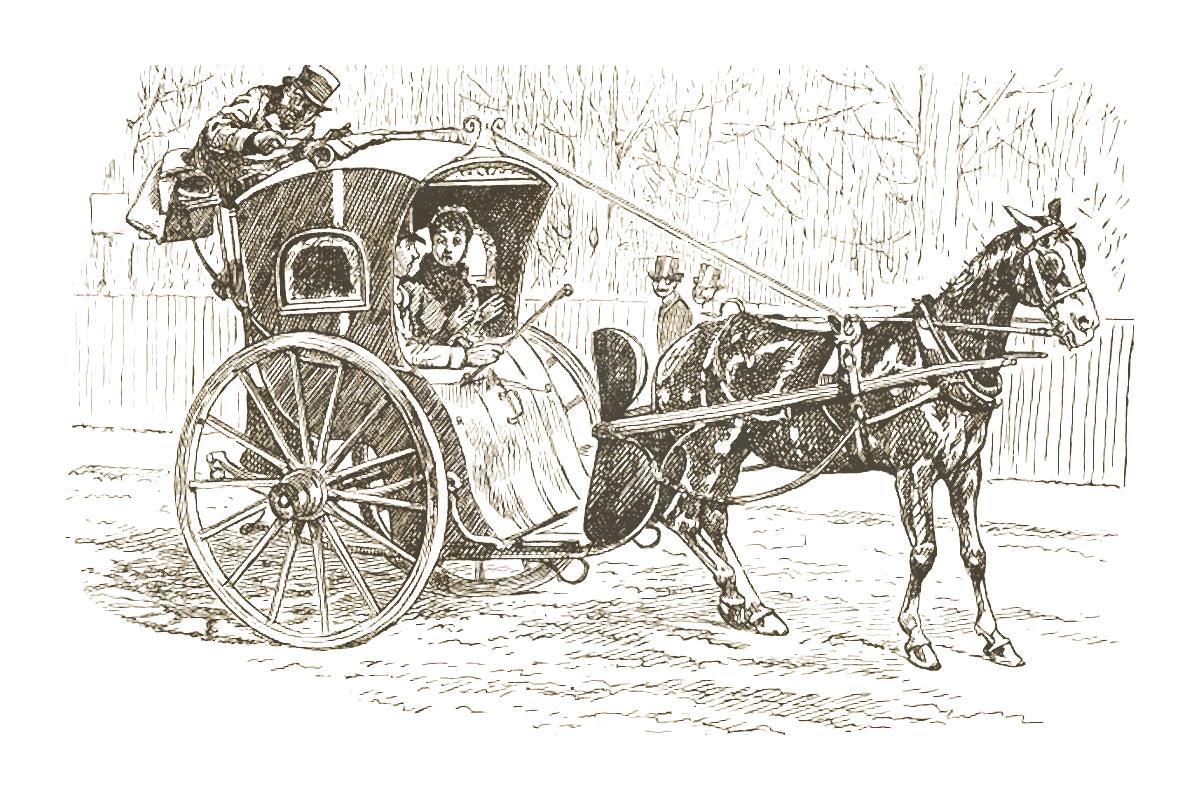

Всю дорогу они, стараясь избегать взглядов и такого важного после последней встречи разговора, молчали. Лишь изредка говорили о состоянии графини. Сидя рядом в карете, они не решались взглянуть в лицо друг друга.

— Как Сонечка? — нарушила молчание Анна, все еще не глядя на князя.

Он не успел ответить: карета качнулась, и их бросило друг к другу. Сергей обнял ее.

— Анна, это не может больше продолжаться.

— Что именно, князь? —освобождаясь от его дрожащих рук, спросила она и отодвинулась в угол кареты.

— Мы вместе, иногда я физически это чувствую. Но в то же время мы порознь. Сорванный когда-то второпях поцелуй, это не то, что нужно мне. Я хочу, чтобы мы были вместе, и в то же время не понимаю, как это осуществить? Что будет с нами, Анна?

— С нами? Сергей, нас нет! Неужели вы не видите, что мы близки только тогда, когда находимся далеко друг от друга? Стоит нам встретиться, и мы становимся теми, кто есть на самом деле: вы мужем моей кузины, а я, Анна Лантрат, кузиной вашей жены.

Выслушав эти слова, он постучал, и карета остановилась.

— Я выйду здесь. Вы правы, вы во многом правы. Жаль только, что это ничего не меняет, — закрывая дверь кареты, проговорил Сергей.

Только когда карета медленно, словно размышляя, продолжать ли ей дальше движение, свернула за угол улицы, Невзоров очнулся от охватившего его оцепенения. Подняв воротник пальто, он пошел в обратную сторону, к своему дому.

Поезд Петербург-Москва

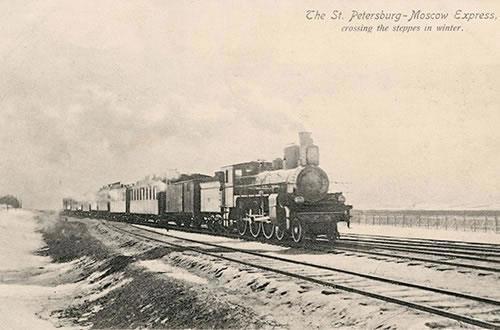

13 февраля 1842 года Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Москва. Уже в 1851 году из Петербурга отправился первый поезд. В 1855 году, после кончины императора, железная дорога получила название Николаевской, а в 1923 была переименована в Октябрьскую.

Дорога прокладывалась по оптимальным параметрам: учитывалась и экономическая целесообразность, и пропускная способность с учетом роста трафика в будущем.

По известной легенде путь от Питера до Москвы пролегал по прямой потому, что император, желая продемонстрировать, какой он видит будущую магистраль, прочертил по линейке линию меж двух городов. По той же легенде на протяжении пути попадается изгиб, якобы появившийся в том месте, где на карте Николай 1 по случайности обвел свой же палец.

В начале 1842 года должность военного министра занимал Петр Клейнмихель. Казенные постройки при нем возводились быстро, но стоили бюджету немалых денег, а народу - человеческих жертв. (Об этом факте рассказал Н. Некрасов в стихотворении "Железная дорога").

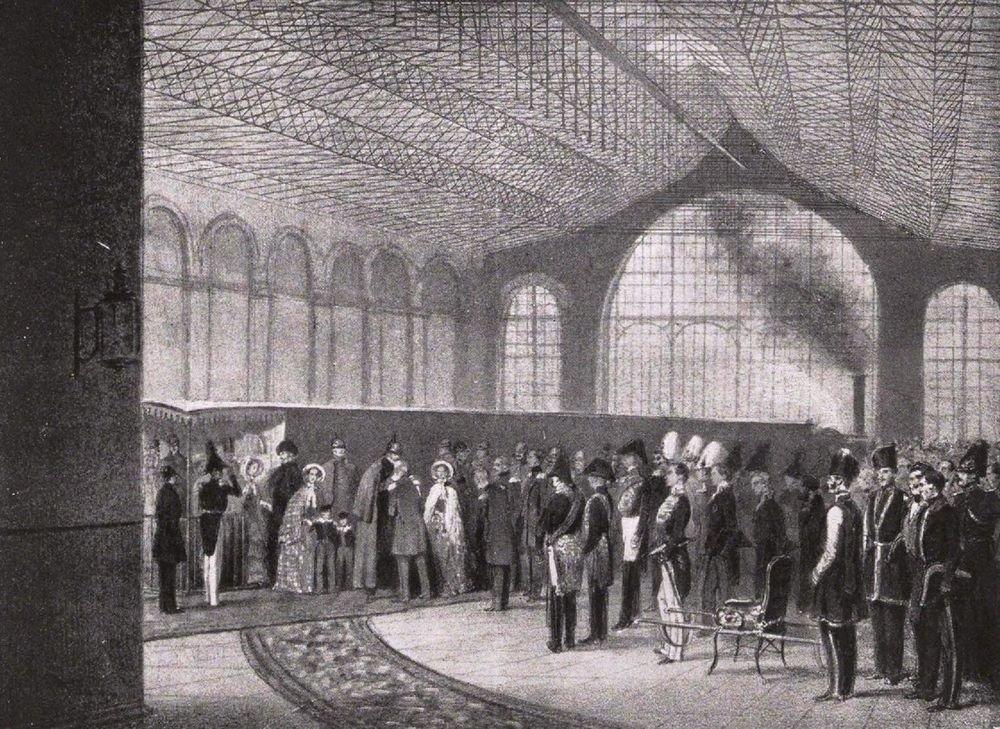

Работы по сооружению дороги начали 27 мая 1843 года одновременно с двух сторон - от Санкт-Петербурга до Бологого и от Москвы до Бологого. Первыми новый способ путешествия из Петербурга в Москву опробовали военные - поезд с ними выдвинулся к пункту назначения 28 августа 1851 года. Через два дня в Москву отправился царский состав из 9 вагонов. Официальное открытие магистрали Петербург-Москва состоялось 13 ноября: в 11.15 поезд из 6 вагонов двинулся в путь, а в 9 утра следующего дня прибыл в город, преодолев путь за 21 час 45 минут. Таким образом, время поездки благодаря "железке" сократилось втрое.

Поезда того времени существенно отличались от современных. В качестве горючего использовались дрова. Из-за этого каждый пассажирский поезд состоял из паровоза и тендера - специального вагона, предназначенного для перевозки запаса топлива для локомотива.

В поезде был один багажный вагон и пять пассажирских. В первое время зимой для обогрева путешествующих использовались специальные печи, которые представляли собой металлические ящики, наполненные нагретыми кирпичами.

Двигались поезда со скоростью 40 километров в час и изначально не были оборудованы будками для машинистов (ими составы оснастили лишь в 1860-х годах). С первых лет эксплуатации железной дороги средством регулирования движения составов была телеграфная связь.

Книга здесь https://author.today/work/376872