Муром

Автор: Игорь АретаноВ связи с круглой датой свадьбы съездили с супругой в город Муром. Да, к Петру и Февронии. Их мощи находятся в Троицком монастыре, основанном в XVII столетии. Мы приехали много позже 8 июля, Дня любви, семьи и верности -- длинных очередей супружеских пар к мощам уже не было.

Бубнильщики (я так называю эту породу людей) говорят, что жизнь Петра и Февронии в качестве образца идеального супружеского бытия, христианской любви и преданности выбрана неудачно. Мол, неоднозначная история, а лучше бы вот выбрали родителей Сергия Радонежского, у которых всё образцово. Ну, пусть бубнят. В любом случае, с литературной, сюжетной точки зрения Пётр и Феврония выигрывают однозначно.

Памятник Илье Муромцу ( автор - Вячеслав Михайлович Клыков)

А вот Муромский вантовый мост (возведён в 2009):

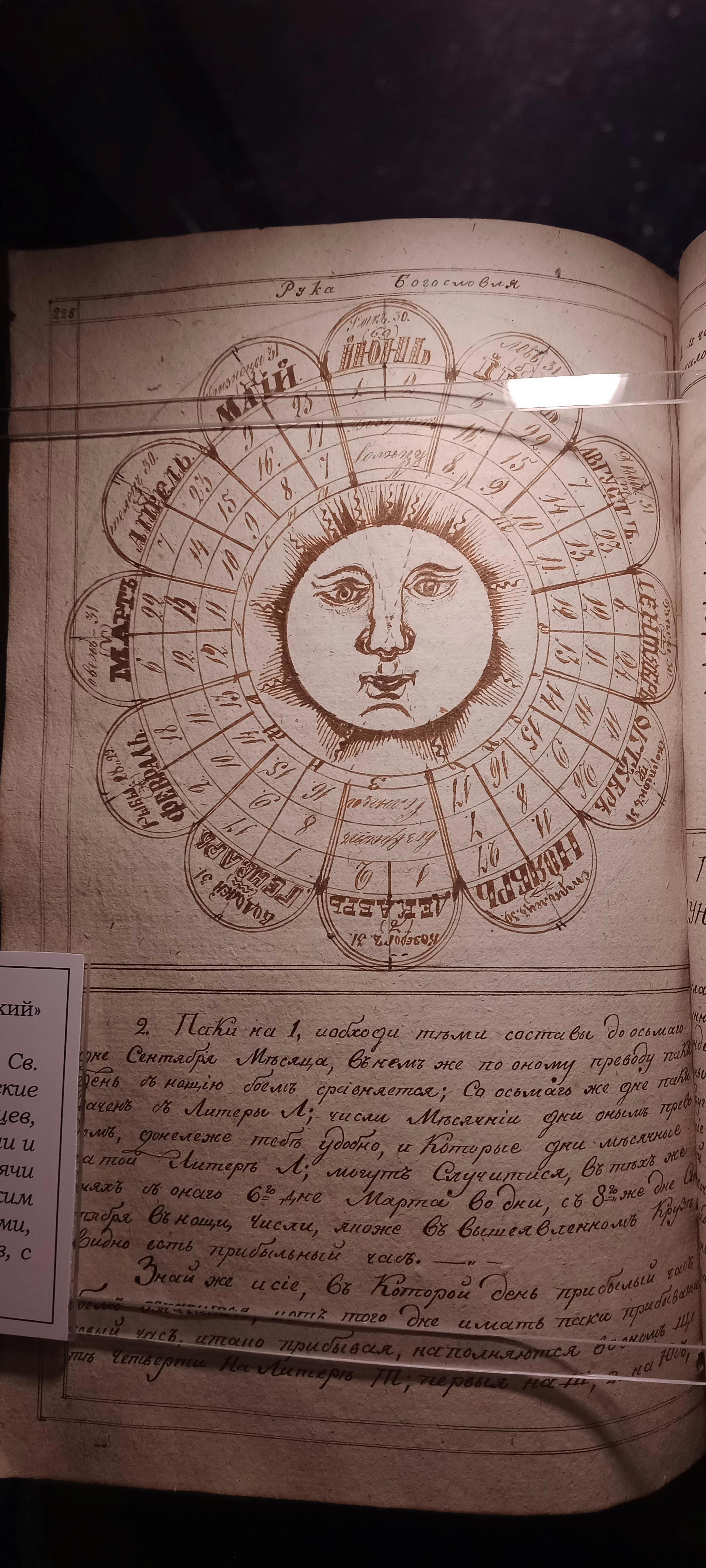

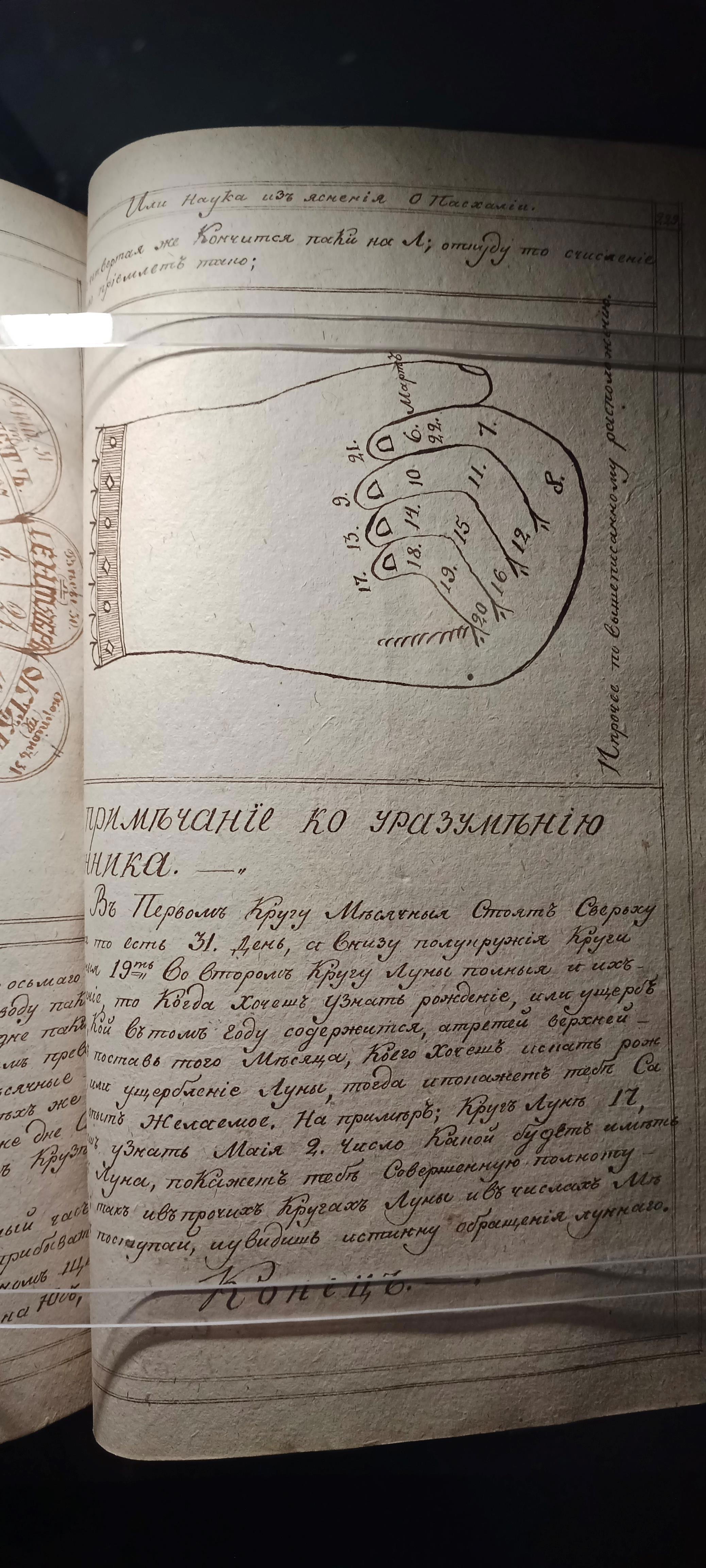

Естественно, на роль путеводителя не претендую, пишу о том, что запомнилось лично мне. В Благовещенском монастыре, который рядом с Троицким и ещё древнее его (основан при Иване Грозном), впечатлила выставка рукописных книг. Оказывается, у старообрядцев почти весь XIX век практиковались оригинальные рукописные книги, и переписывание-тиражирование этих книг от руки. Нет, не спешите снисходительно говорить "эка невидаль": речь не о богослужебных книгах, а о, так сказать, популярных. Типографиям, видимо заниматься их печатанием было неинтересно и невыгодно, но читатель у них был. Выставлена, например , книга "Сборник святц календарь родословнический", начало XIX столетия. Тысяча с лишним страниц мелким каллиграфическим почерком. Сугубо религиозные материалы составляют меньшую часть, а бо́льшая часть, фигурально выражаясь, -- околорелигиозный научпоп: сведения по истории, по астрономии и т.п.

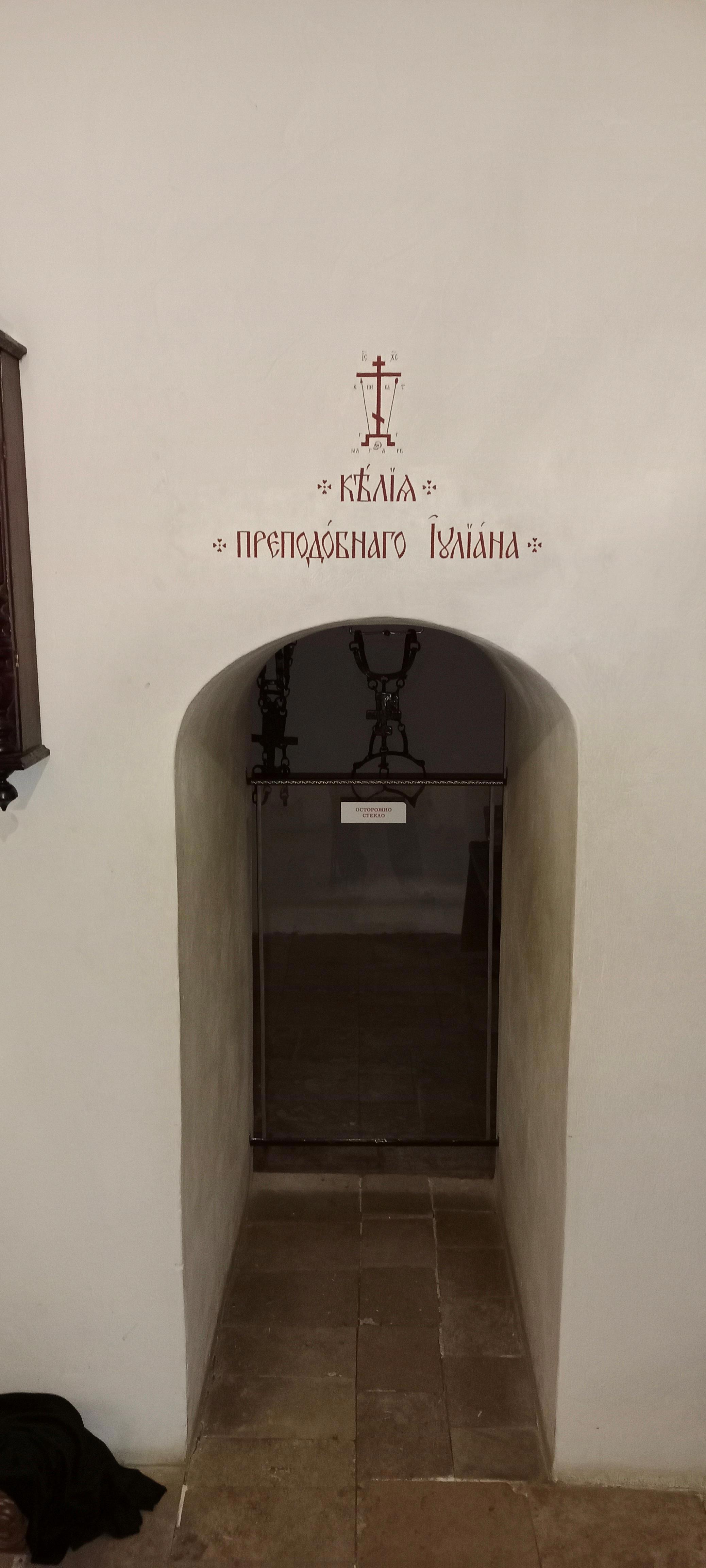

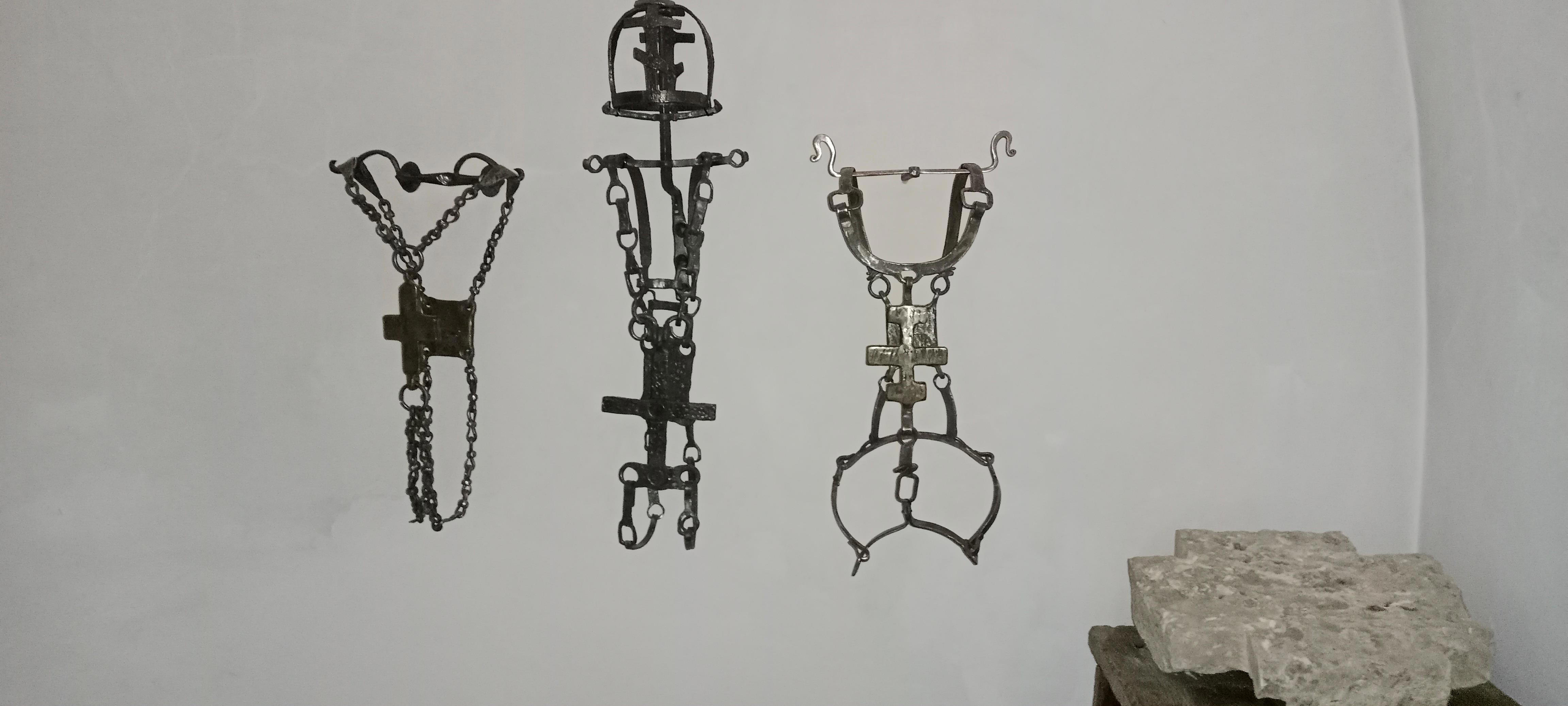

В Благовещенском монастыре жило много подвижников: вот вход в келью одного из них и вериги, которые он носил. Хотя это уже начало рациональнейшего XX века -- самолёты, автомобили, синематограф...

Монастырская муромская архитектура, как у большинства монастырей России, дошла до нас в обличье XVII или начала XVIII века.

В Спасо-Преображенском монастыре (основан в XI веке, старше его из русских монастырей только Киево-Печерская лавра) находится деревянная скульптура Ильи Муромца с частицей мощей (один перст святого). А захоронение богатыря от Мурома далеко: на оккупированной территории, в той самой Киево-Печерской лавре.

В православии, в отличие от католичества, традиция устраивать костницы (оссуарии) с показом черепов, скелетов не распространена. Но вот в Спасо-Преображенском монастыре костница есть (и мудрая сентенция на листочке, на принтере отпечатанном):

Во всех муромских монастырях -- образцовые цветники, художественно постриженные кусты, прудики...

Но жизнь есть жизнь: вот плантация капусты перед собором. Как всегда в религии: высокое и бытовое рядом и вместе.

В Спасо-Преображенском монастыре продают прекрасный ржаной квас, у нас в городе такого нет. И меня просто восхитили рекламщики этого кваса (это люди точно с креативом). Прочтите-ка:

В Муроме богатый краеведческий музей: 90 тыс.единиц хранения. Только вот выставлено из них процентов двадцать: основное большое здание музея -- в вечном ремонте. Перед ремонтирующимся зданием музея -- памятник Владимиру Козьмичу Зворыкину, создателю телевидения (ну, или одному из главных создателей), уехавшему из России в 1919 году. Семье его это здание и принадлежало.

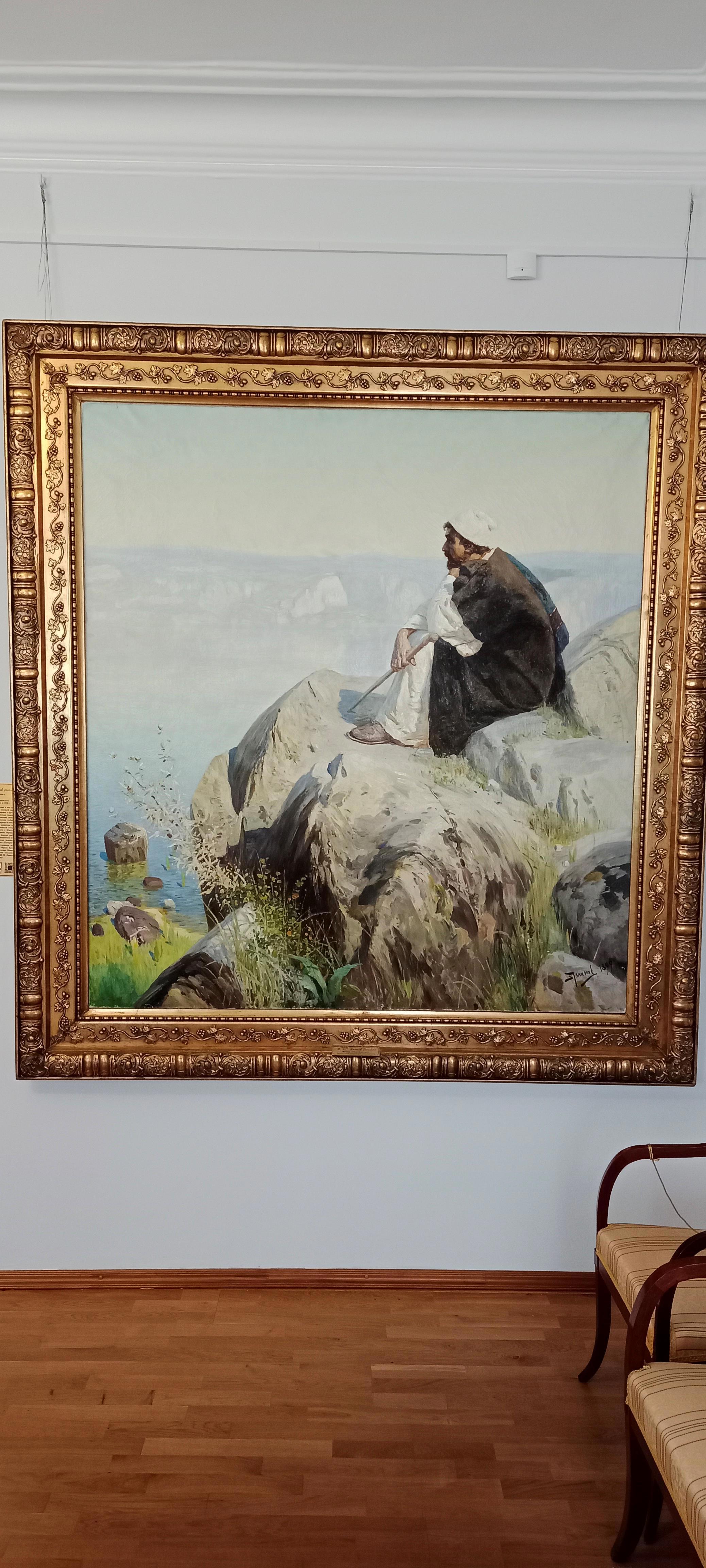

Из того, что выставлено в нынешнем небольшом здании, которое музей использует, запомнилась картина Поленова. Василия Дмитриевича Поленова все знают по его полотнам типа "Московский дворик", а у него ведь была и религиозная живопись. Картину художник назвал "Мечты": Иисус Христос сидит на берегу моря и мечтает. А почему нет? -- разве не было у Него мечтаний, надежд? Он же не только Бог, но и человек -- Богочеловек.

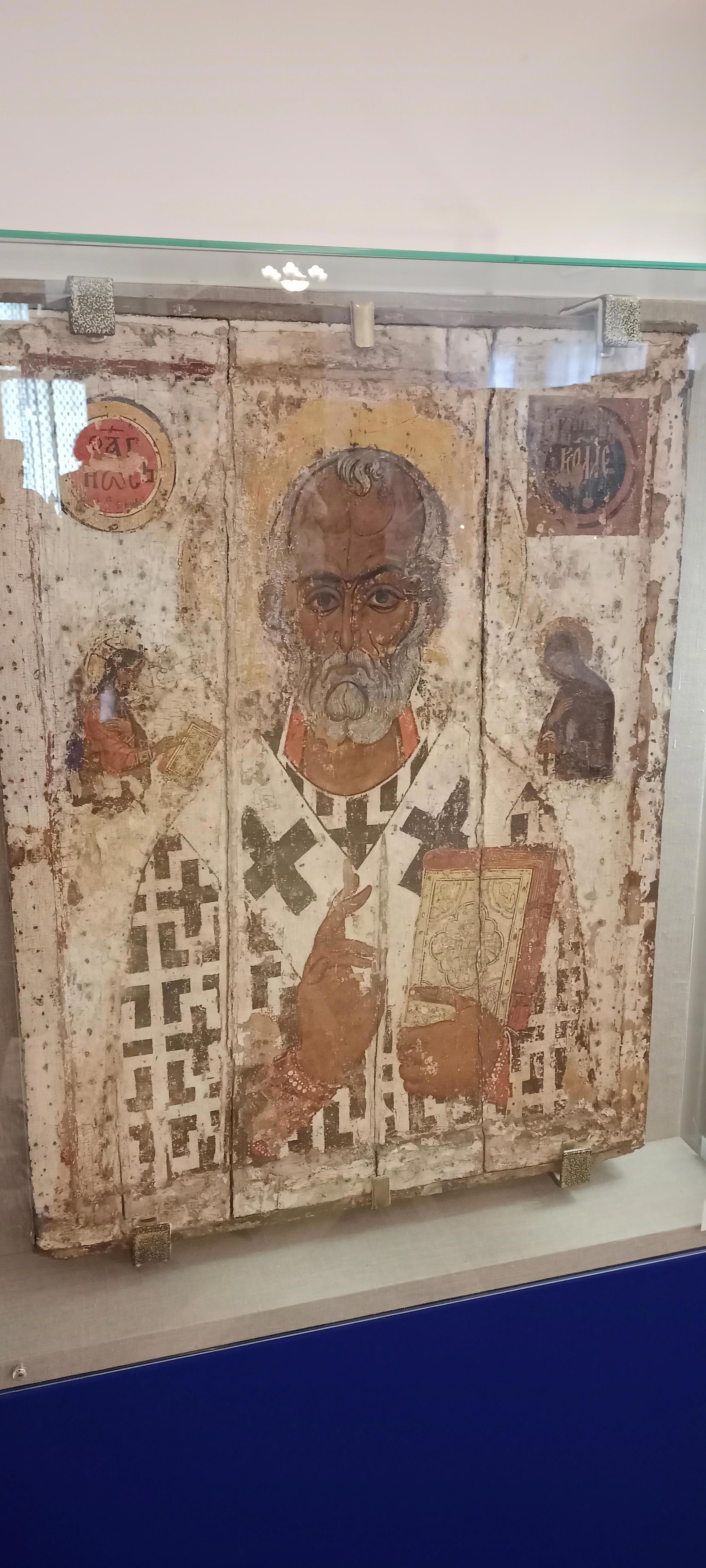

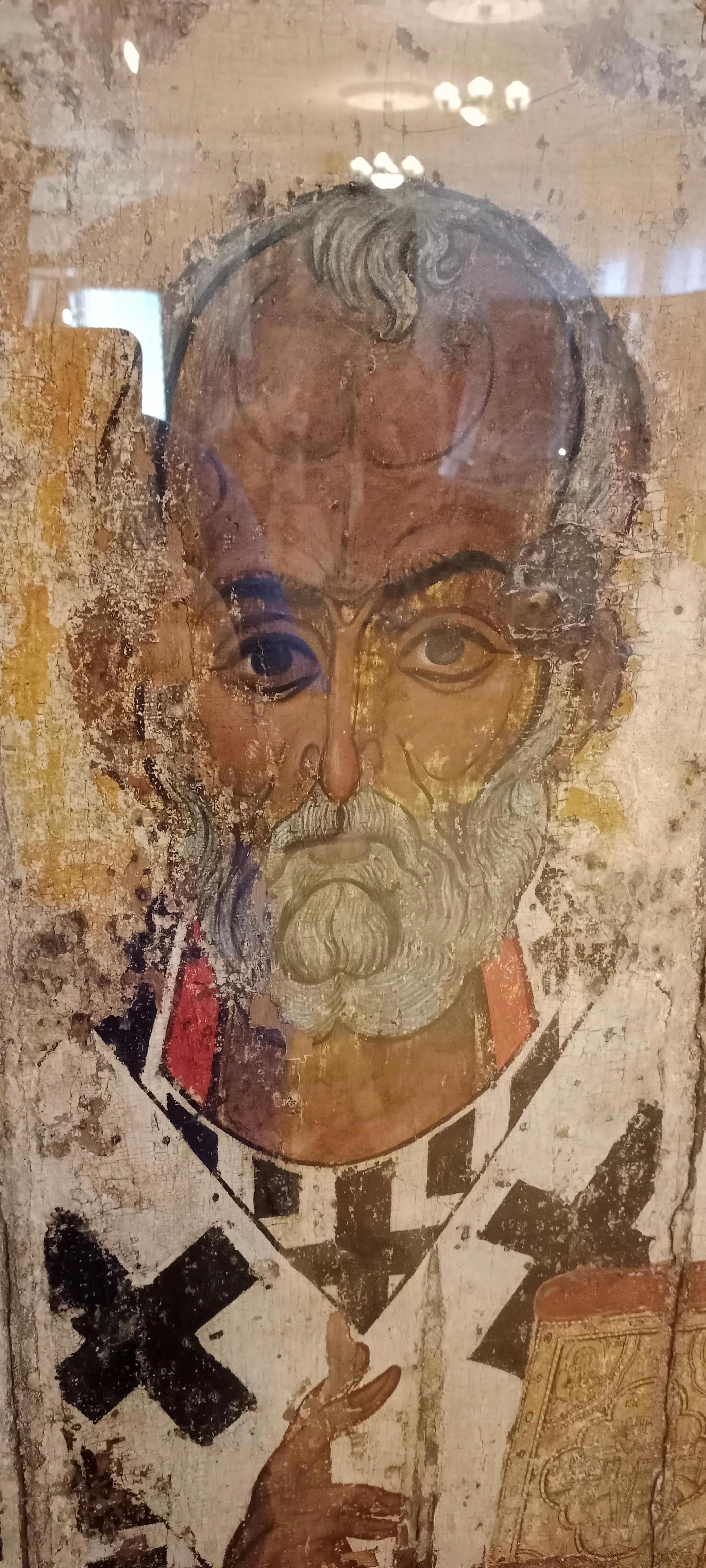

Но Муромский музей старается свои богатства показывать и на других площадках. Мы были на выставке иконописи из его фондов. Вот, видимо, самая ценная муромская икона: Николай Чудотворец, начало XIV века (реставрировали икону лет тридцать):

Внимательно смотрят на нас глаза образа святого. 700 лет смотрят.

За следующую мысль мне накидают минусов: а вот где через 700 лет будет содержание вот этого нашего АТ? Ну ладно, книжки низкорейтингового Игоря Аретано затеряются и забудутся, а вот все эти успешные, по-кроличьи плодовитые топы?

Ещё понравившийся экспонат без всякой связи с предыдущим: велосипед 1913 года. Почему такие велосипеды перестали выпускать? Никто ведь сейчас таких не катается, неужели желающих, склонных к экзотике, не нашлось бы?

Кстати, в Муроме и окрестностях во время нашей поездки проходили какие-то всероссийские соревнования по велоспорту. Мы, будучи "поздними пташками" их не застали: видели только, как через город по маршруту, по которому уже пролетели профессионалы, ехали просто любители- прогулочники. Они были разных возрастов и в разной одежде, немало -- на обычных дорожных велосипедах и проходили только малый кусочек маршрута. Но все до одного -- в велошлемах! Всё-таки в России когда захотят обеспечить порядок -- обеспечат. И шлемы найдут для всех.

По сравнению с нашим прошлым приездом, что был пять лет назад, в Муроме произошло много улучшений: обустроенные улицы, площади, дорожки; клумбы с розами вдоль тротуаров (местные коммунальщики, похоже, кроме роз никаких других цветов не признаю́т; только напротив ресторана, где мы отмечали нашу дату, росли гортензии).

На улицах города появились различные скульптуры, с которыми активно фотографируются туристы:

Но при этом всё-таки бросаются в глаза и многие неотремонтированные здания, причем вполне тянущие по параметрам на историко-архитектурные памятники (конец XIX - начало XX века -- это же однозначно памятник). И ещё есть плохой экономический признак: много закрывшихся кафе и ресторанов, причем, расположенных в козырных местах, в самом центре.

Из функционирующих заведений с умеренными ценами (в целом в муромских ресторанах они нагло "московские") рекомендую кафе "Капитан Крюк" -- внутри стоит и скульптура того, чьё имя заведение носит.

Однако пиво в "Крюке" советую брать бутылочное: с разливным шалят как в СССР-овских пивных.

В заключение -- необычный муромский памятник, подобный которому сейчас воздвигать уж точно не станут: памятник Труду!