Забытая экранизация мушкетеров

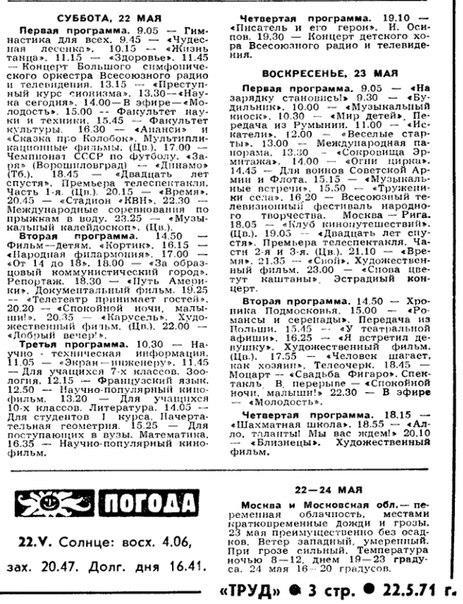

Автор: Руслан ШабельникЗа семь лет до "Мушкетеров" Г.Юнгвальда-Хилькевича на советские экраны вышел фильм-спектакль «Двадцать лет спустя», по роману А.Дюма, где знаменитого гасконца играл Армен Джигарханян.

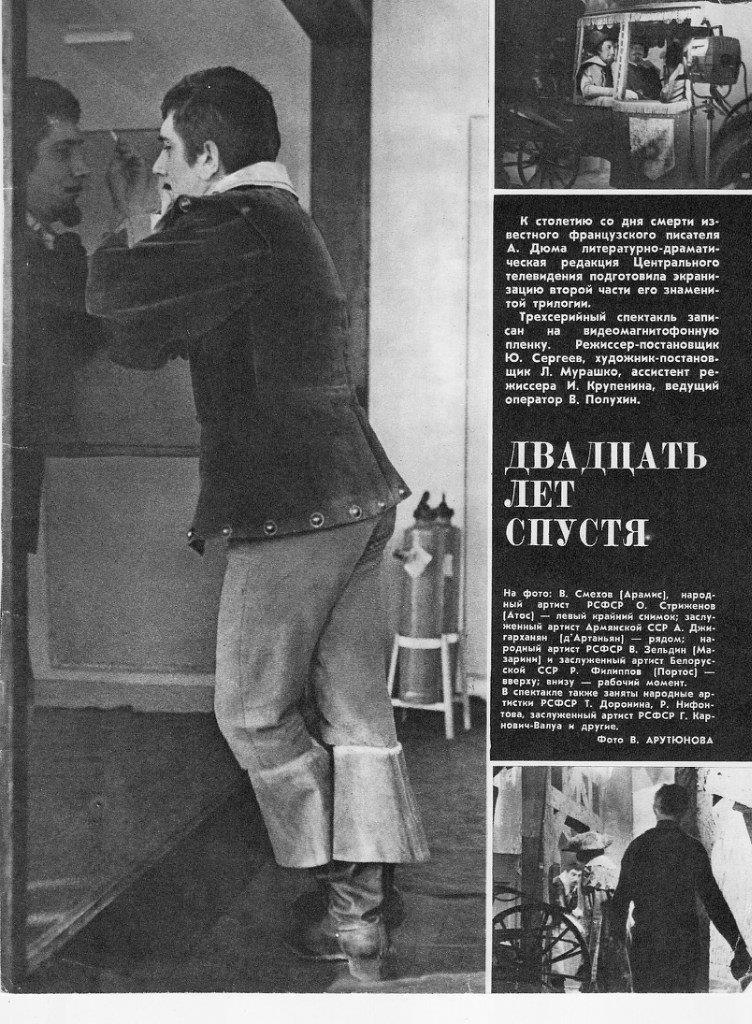

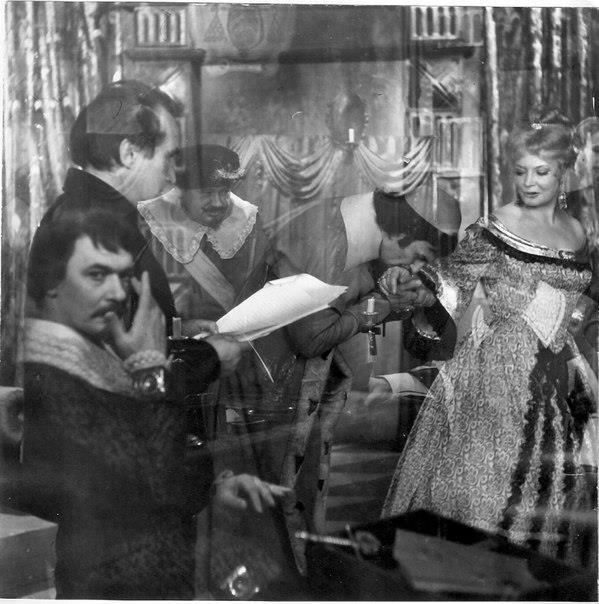

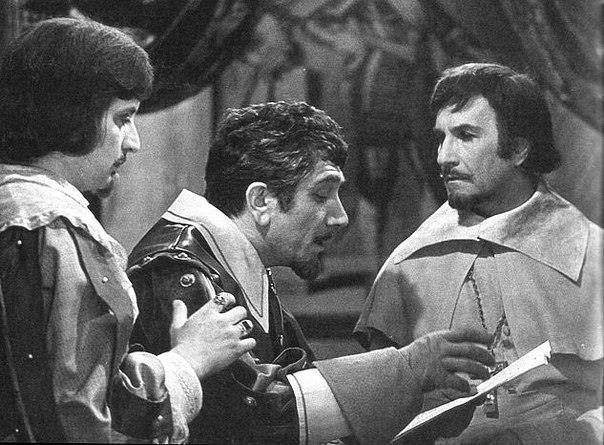

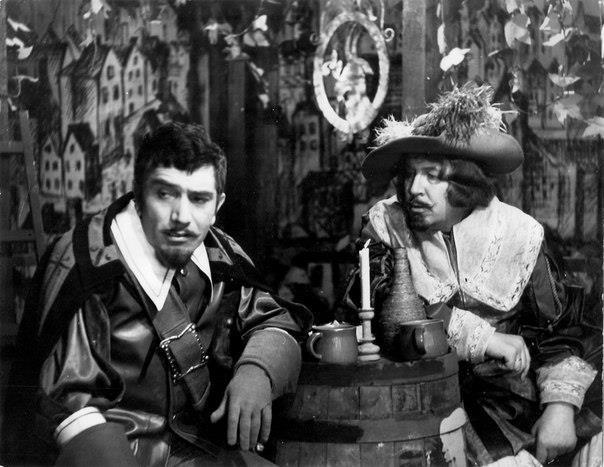

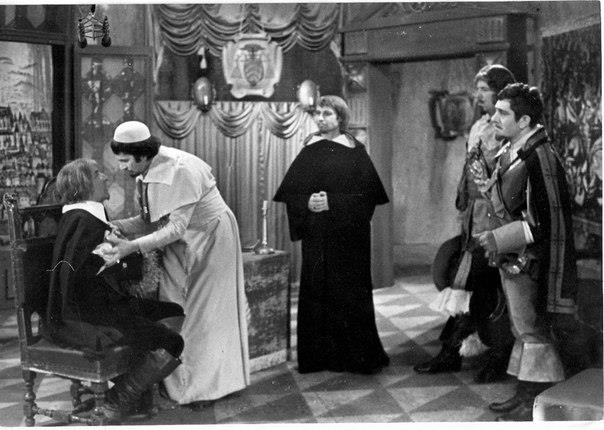

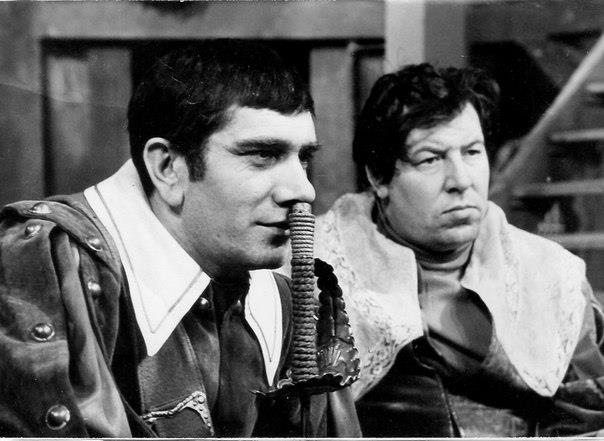

Фильм был цветным и состоял из трех серий. Что интересно, некоторые актеры (И.Старыгин, В.Смехов), игравшие в нем, впоследствии встретились на съемочной площадке "Мушкетеров" Г.Юнгвальда-Хилькевича. Главные роли были распределены следующим образом: Атос – Олег Стриженов, Арамис – Вениамин Смехов (через семь лет «дослужился» до Атоса), Портос – Роман Филиппов, виконт де Бражелон – Игорь Старыгин (впоследствии стал Арамисом), кардинал Мазарини – Владимир Зельдин, королева Анна – Татьяна Доронина, герцогиня де Шеврез – Руфина Нифонтова.

Телеспектакль был снят на видеомагнитофонную плёнку и, увы, с большой вероятностью, давно стёрт сотрудниками Центрального телевидения ради экономии этой самой плёнки – это была «обычная» практика того времени. Но благодаря старой подшивке журнала «Телевидение и радиовещание» за 1971 год можно составить некоторое представление об этом телеспектакле. Рецензии в то время на телеспектакли (и на кино) писали подробно, обстоятельно. Текст рецензии приводится с сокращениями.

"...Вместо запланированных по сценарию двух серий, спектакль без ввода дополнительных сцен растянулся в три. Вся первая серия стала своеобразной экспозицией. Час пятнадцать минут нас, что называется, вводили в курс событий: кто есть кто, кто кем стал и кто как к кому относится. Потеря правильного ритма отяжелила постановку.

Уже начало спектакля должно было ввести нас в гущу событий, напряжённую атмосферу предстоящих столкновений. Поступили сообщения о вылазках фрондистах, на улицах Парижа беспорядки, королевская власть, а с ней и могущество Мазарини пошатнулось, но в первых сценах – и в кабинете кардинала, и во дворце (где мы надеялись увидеть Мазарини в смятении или же в действии, предпринимающего все меры для предотвращения кризиса) – неожиданно встречаем покой, безмятежность и скуку.

Даже переодевание Мазарини в мушкетёрский мундир для личной проверки постов обставляется словно ежедневный торжественный визит важного сановника. Режиссёр залюбовался бытовыми подробностями, словно желая подчеркнуть исторический характер постановки, и эта театральная игра в историю заслонила истинную сущность событий – главная причина конфликта отошла на задний план. Она ещё больше теряется в последующих сценах. (...)

...Остаётся даже непонятной острота сцены привлечения д'Артаньяна на службу Мазарини. Она протекает на экране, как сама собой разумеющаяся, хотя именно все предыдущие сцены должны были нас подвести к этому единственному (для Мазарини) выходу. (...)

Весь спектакль записан на видеомагнитофонную плёнку, отдельные куски-эпизоды требуют (пока что по техническим причинам) перерыва в три-пять минут для подготовки следующего куска. В этих перерывах нам даётся серия гравюр – заставок в цвете. Надо отметить цветовое решение спектакля (художник-постановщик Л. Мурашко). Удачно найденные пастельные или ярко контрастные тона живо дают почувствовать бытовой колорит эпизодов и во многом помогают воссозданию живописного облика эпохи.

Заставки-гравюры идут в сопровождении музыки. Композитор И. Якушенко нашёл мелодию, словно созвучную времени происходящих событий и где-то верно отражающую эмоциональный настрой романа А. Дюма. Но и здесь необходимо точное чувство меры. Стоящая долго, на протяжении всего перерыва, одна заставка тоже разрушает стремительность событий, если это, конечно, не вызывается необходимостью большой психологической паузы, чтобы зритель мог пережить происшедшее. После сообщения о бегстве герцога де Бофора, когда д'Артаньян и Портос бросаются в погоню, нам показывают под стремительную музыку гравюры с изображением погони. Каждую гравюру мы успеваем рассмотреть вдоль и поперёк, успеваем восхититься мастерством, с каким она выполнена. Но в результате столь долгого ожидания к сцене ночного боя приходим уже с остывшим интересом. (...)

...Но вот, наконец, зазвенели шпаги! (...) Показ боя преимущественно на общих планах, как блестяще он ни был бы поставлен, оставляет нас равнодушными. Что-то важное промелькнёт так, что не успеваешь заметить, а неточное где-то парирование мгновенно бросается в глаза, выявляется вся невсамделишность происходящего. (...)

Режиссёр вроде испугался, что зритель не сможет домыслить, дофантазировать, если ему не будет показано всё досконально – от начала до конца, не будет разъяснено всё до мельчайших подробностей. Необходимость проставлять все точки над «i» оставляет ощущение какой-то тяжеловесности и приземлённости спектакля. (...) Хочется видеть «чувства крупным планом», а не только воспроизведение фабульной канвы. (...)

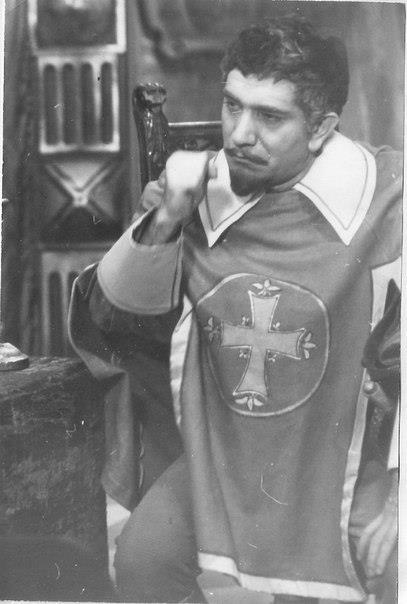

...Нам было довольно трудно принять д'Артаньяна в исполнении заслуженного артиста Армянской ССР А. Джигарханяна.

Дело здесь не только в несоответствии внешнего облика, хотя для такого образа и это имеет одно из первостепенных значений. Во внешнем облике д'Артаньяна скорее видишь народного артиста РСФСР О. Стриженова, не потому что, согласно штампу зрительского восприятия, романтический герой должен соответствовать стандарту стройного красавца с лёгкой походкой, а скорее потому, что А. Джигарханяну помешали здесь сугубо личные свойства внешности: свойственная ему манера говорить, держаться, двигаться, наклонять голову вперёд, что составляет яркую черту индивидуальности актёра и делает его таким запоминающимся во многих интересных ролях, но совершенно не соответствует предполагаемому внешнему облику знаменитого мушкетёра. (...)

Но из всех этих красок в спектакле запоминается только одна – возраст. Даже сцена дуэли в кабачке «Отшельник» не спасает положения. В сетованиях о нелёгкой жизни лейтенанта, в мечтах о благосостоянии и капитанском чине так и проскальзывает философское смирение неудачника. Таким и запоминается д'Артаньян: слегка уставшим от жизни, скорее поистершимся с годами, иногда злым и ироничным, иногда спокойно-медлительным и слишком рассудочным.

Мы, наверное, уже привыкли видеть работу актёра на телеэкране в особых условиях микроконтакта, и стоит чуть-чуть не удержаться в атмосфере верного ключа, как совершается переход в иную плоскость игры, идущую вразрез с общим стилем. Так произошло с народным артистом РСФСР В. Зельдиным: в его Мазарини увидели мы не хитрого и осторожного врага, а скорее традиционного злодея, сошедшего с театральных подмостков водевиля и оперетты. (...)

...Пожалуй, приятное исключение составляет глубоко прочувственная актёрами, насыщенная искрой подлинного переживания сцена у герцогини де Шеврез, где с эмоциональной заразительностью заблистал аромат поэзии романов Дюма. Оба партнёра (народные артисты РСФСР Р. Нифонтова и О. Стиженов) в этой мелодраматической сцене сумели найти очень точное логическое развитие и завершение внутренней линии героев. Темпераментно, без сентимента и ложной патетики, с богатой гаммой переходов и психологических приспособлений. «Истина страстей», согретая личным собственным чувством двух актёров (а только такою мыслится нам игра в романтической драме), мгновенно с экрана передалась нам, зрителям, и заразила нас своей художественной правдой".

А вот из интервью с А. Джигарханяном 1975 года:

"- Говорят, и, в общем-то правильно говорят, что в роли нужно найти характерные черты. Но ведь и нехарактерные, по-моему, очень важны.

- По-моему, эти нехарактерные черты вам очень пригодились в д'Артаньяне. Уж слишком он у вас необычен, нетипичен.

- Да, действительно. Ни одна из моих ролей на телевидении не вызывала столько упреков. Пришлось оправдываться и, конечно, думать - где ж причина зрительского неприятия. По-моему, тут обоюдная ошибка. Зритель ждал "Трех мушкетеров", а мы ведь ставили "20 лет спустя". Мы хотели показать, что сталось с этим человеком - олицетворением чести и отваги. Во что он превратился через двадцать лет. Знаете, как в притче о художнике, решившем написать Иуду? Долго искал, наконец нашел человека - вылитый Иуда. Пригласил позировать, а тот и говорит: "Вы меня не помните? А ведь с меня вы Христа писали десять лет назад".

Когда получил приглашение на роль, я так и понял. Внешнего-то сходства с д'Артаньяном у меня никакого. Но зато с меня "Христа писали", то есть все те "однотипные положительные" роли, о которых вы спрашивали. И мне показалось интересным представить д'Артаньяна, которого все считают прежним, а он давно уже служит кардиналу и обманывает бывших друзей. Но, видимо, что-то не удалось, раз приходится все это объяснять словесно, видимо, мы не смогли отделить эти двадцать лет. По-моему, основная наша ошибка в том, что мы не учли зрительского ожидания".