Рецензия на роман «Берег Живых I - Наследники Императора»

Для тех, кто читает рецензии с конца: если вы любите политические чаепития, интриги и тонкости престолонаследия фентезийных миров, а также изучать детально прописанные мироустройства, вдобавок основанные на реальной мифологии, книга вам, скорее всего, понравится. Всем остальным – 50/50.

Весь роман построен по упомянутому выше принципу тех самых «чаепитий». В смысле, экшена тут мало, зато много раздумий, флешбеков и политики. Вот есть фараон-император, и есть у него тридва сына, младший, как водится, дурак. Правда, если верить ему, то дурак как раз старший – в разговоре с матерью он подробно рассказывает, в чём и как лучше брата. Император при этом выделяет старшего, считая его более разумным в управленческой сфере. Ещё есть принцесса, которая совсем не дура, но мягкая и добрая, младший брат завидует старшему, мать любит младшего брата, а старшего – нет, потому что он рождён помершей жрицей, первой возлюбленной фараона…

Запутались? Именно к этому нужно подготовиться, начиная читать книгу: к обилию имён и описаний местного политического устройства. Вводная тут есть, но свои задачи она выполняет она не так хорошо, как хотелось бы. Поначалу всё равно приходится долго запоминать, кто есть кто, кому кем приходится, кто, кого, зачем, почему и так далее. Потом постепенно механизм всё-таки смазывается, и дальше уже читается без особых проблем.

Разумеется, если вам не чужды чаепития и огромное внимание ненужным для сюжета историческим справкам о мире.

Во многом на смягчение этого порога работают персонажи. Они тут тщательно прописаны, обладают каждый своим характером, и не прут толпой, из которой поди выдели нужного. Более того, они эволюционируют: упомянутый выше младший сын, поначалу выглядевший полным мудаком, вырастает в значительно более сложную личность, старший блуждает между миром живых и миром мёртвых, предавший царевича телохранитель раскаивается и мучается, и так далее. А есть и просто яркие образы вроде танцовщицы-ассасинки, которая творит подлые гадости буквально одну за другой – Сет свидетель, это едва ли не лучший персонаж во всей книге. Всё это написано приятным, хотя и слишком современным языком – в общем, читается без запинок.

Присутствует также типичный для эпического фентези элемент раскрытия мира вне сюжетных перипетий. Тут регулярно случаются вставки-ремарки, описывающие то старую войну между местными государствами, то легенды, то ещё что-нибудь… и их много. Весьма много. Вообще значительная часть текста – это описание тех или иных деталей местного мироустройства, причём эти описания бывают как к месту, так и не к месту. Мир, по сути, лучшее, что есть в книге. В самом деле, игра престолов присутствует в каждом уважающем себя эпическом фентези про политические чаепития, приятный язык – нормальная составляющая любой хорошей истории, выписанные персонажи – тоже, а вот фентези про Древний Египет – штука настолько редкая, что так сразу я даже и не назову что-нибудь кошерное про это время. Ну, вот разе что вышел последний ассассинс крид, да. Любовь его авторов к истории хорошо известна. И всё. Не считать же кошерными бесконечные «Мумии», которые к Древнему Египту имеют отношение не большее, чем к Японии эпохи Мэйдзи? А на поле литературы тут и вовсе мёртвые с косами стоят.

Многие древнеегипетские элементы выписаны с чувством и мощью – например, служители Анубиса, они же бальзамировщики. Выглядят они намного интереснее бесконечных ксерокопий одних и тех же D&D некромантов. Есть тут и узнаваемые боги, и храмы, и всё остальное. Антураж Древнего Египта – главное, ради чего стоит читать эту книгу. Правда, вот с ним-то и вылезает проблемка, и сейчас я буду бить. Аккуратно, но сильно.

Настроившись на фентези про Древний Ебгипет, я был малость обескуражен, когда буквально в самом начале мелькнуло слово «эльфы». В итоге оказалось, что в этом мире смешаны две мифологии, которые в реальности были разделены огромной пропастью расстояния и времени: кельтская и древнеегипетская. Это примерно как поселить рядом японцев эпохи Сэнгоку Дзидай и, скажем, спартанцев. И описывать потом, как бравые самураи рубят на винегрет гоплитов. Вот так:

Такой подход, безусловно, имеет право на жизнь, но выглядит странно, если не сказать нелепо.

Причём мифология использована в переименованном виде. Грубо говоря, если Толкин строил англосаксонский эпос и детально прорабатывал мифологию собственную, используя древнегерманский и скандинавский эпос лишь как основу, заимствуя детали, атмосферу и так далее, то здесь применён более простой подход: есть Ануи, есть Сатех, но в общем и целом это всё те же Анубис и Сет, только называются по-другому. Приём старый и известный, его на полную катушку использовали такие корифеи жанра, как Мартин и Сапковский, да и я тоже грешен, правда, использовали они (и я) не мифологию, а реальность, беря в качестве основы для своих стран, дворянских родов и прочих объектов исторические прототипы. И тут есть один нюанс: как ни крути, тематика Средневековья гораздо более изучена и известна, чем тематика Древнего Египта – при всей популярности последней. В первую очередь потому, что по Средневековью, а тем более Позднему, сохранилось многократно больше источников. И, как следствие, существует гораздо больше произведений культуры.

В результате в дело вступает то, что я называю меметическим агентом: натыкаясь на знакомое слово-обозначение, недостающие элементы читатель попросту додумывает сам на основе того, что он знает о Средних веках. Иногда, правда, это может стать причиной конфликта восприятия – как, например, в случае с мифом о немытой Европе. Если пишешь историческое фентези/исторический роман, и персонажи принимают ванну, то обязательно найдётся кто-нибудь, кто заявит, что в Средневековье никто не мылся, и автор допустил ляп. Що тут можна сказати ¯\_(ツ)_/¯

Однако здесь малоизвестность реалий сеттинга вкупе с повествованием без каких-либо следов стилизации играет против автора. Я вижу не Египет, а некий фентезийный мир, где в ходу слова вроде «солдаты», «общественный резонанс», «кабинет» и даже, о Сет, «координаты» (древний Египет такой древний), и запрещено неотъемлемое для Египта рабство, и воспринимаю хопеши и мастабы как прикрученные ради эффекта декорации, а не слаженную систему мира (хотя и балансирую между этими понятиями). Замена фараона на императора и многие другие переименования ухудшают дело. «Император» буквально тычет пальцем в европейский (ну или японо-китайский) сеттинг. Рогатые и хвостатые демоны-рэмеи тоже: даже если таковые имелись в египетской мифологии, о чём мне неизвестно, всё равно они воспринимаются как черти с вилами. Да-да, примерно так же, как в случае с немытой Европой – разве что я всё-таки понимаю, что на самом деле вряд ли речь идёт о чертях. Стереотипы, однако.

Свою лепту вносит и то, что описания в романе редки и скудны. Например, рэмеи: всё, что знает о них читатель, это факт наличия рогов и хвоста. Надо ли говорить, сколько всяческих образов можно придумать в отсутствие иных определяющих маркеров?

Вообще на примере этой книги можно выделить немало проблем восприятия образов, чем я и займусь.

Итак, у нас есть эльфы и рэмеи. О внешности первых не говорится ничего, о вторых – только наличие хвоста и рогов, кроме того, люди и эльфы называют их демонами. С эльфами, однако, не возникает никаких проблем, потому что здесь опять-таки работает меметический агент: благодаря Толкину их образ устоялся очень прочно и в сознании среднестатистического читателя при отсутствии конкретики, как правило, возникает именно он (впрочем, это я ещё проверю - подтолкнула меня книга к исследованию, сильно так подтолкнула). Есть определённые вариации – например, эльфы Сапковского и их клоны в Dragon Age, но отличаются они в основном социальными признаками. Эльфы Толкина основаны на скандинавской мифологии и сильно промодулированы их английским вариантом, здесь же напрямую взят вариант кельтский, на что указывают и упоминания Дворов, и много ещё что, включая даже примечания. В любом случае, оба образа достаточно близки, чтобы не вызвать резкого отторжения или диссонанса. Можно смело писать «эльф» и не париться насчёт того, что вас неправильно поймут.

А вот с рэмеями ситуация иная. Это типа-демоны, вот только демонов в мифологиях разных народов было огромное множество, а древнеегипетская, как ни крути, не настолько распространена и известна, чтобы читатель мог сразу понять, о ком идёт речь. Я вот не понял, для меня рога и хвост однозначно указали на старого доброго христианского чёрта. Кроме того, а на ногах у этих ребят человеческие ступни или копыта? Как выглядят их женщины? Хвост похож на коровий или нет? Ну и так далее. Короче говоря, образа у меня так и не сложилось, а учитывая, что большинство основных персонажей книги именно рэмеи, это печально.

При этом во всём остальном рэмеи отличаются от людей только этими самыми рогами и хвостами. Всё. В итоге они и восприниматься стали как рогатые и хвостатые люди. Примерно так изображались и изображаются в современном мире суккубы, что опять-таки выдёргивает меня из Египта и возвращает в Европу.

Проблема охватывает и иные области: например, здесь также слабы описания географических мест и архитектуры. Герои прибывают в какой-то храм, а как он выглядит, неизвестно. Вот его описание:

Храм явно знавал лучшие дни, но он был обитаем. Стены его кое-где начали осыпаться, а краски на рельефах сильно потускнели. Но земля вокруг всё ещё возделывалась, пусть и далеко не полностью, а сады выглядели ухоженными.

Как он выглядел? Чёрт его знает, единственный маркер – это общая атмосфера запустения. Дальше ещё упоминаются плиты из песчаника, но на этом сведения заканчиваются.

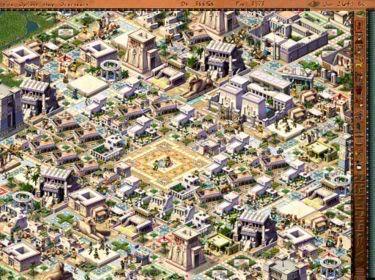

Собственно, так везде. Никак не описывается кабинет Императора, хотя описанию всех присутствующих посвящено несколько страниц (к слову, в кабинете помещаются царь, царевич, король, королевичсам император, восемь его охранников, императрица, Великий УравнительУправитель, жрец, ну и сам проситель, при этом места ещё достаточно). Не описываются покои Рэнефа – лишь упоминаются предметы роскоши, которые он в гневе громил. Никак не описывается селение в нейтральной земле Лебайе, упоминается лишь, что оно лежит в пустынной местности. Ну и так далее. И картинки визуальной, таким образом, нет. Она создаётся лишь из речей, церемоний, драк – короче, из действий, и во многом опять-таки зависит от личного представления читателя, т. е. каждый создаёт её себе сам. Что не есть хорошо. А как выглядит, например, столица? Так?

Или нет?

Мелькают, хоть нечасто, и ляпы. Например, Рэнеф насаживает наёмника на хопеш, да и вообще колет им направо и налево. Я понимаю, что про уколы им на википедии написано, но очень уж большие сомнения вызывает такая пробивная способность клинка с обратной кривизной и отсутствием выраженного острия, да и источник этого утверждения сомнительный. Драки, кстати, с налётом Голливуда:

Ренэф ударил его ногой в живот с разворота и перехватил древко трезубца.

— Зря разговариваешь, — усмехнулся он.

Зря разговариваешь? ТЫ САМ СЕЙЧАС РАЗГОВАРИВАЕШЬ, ИДИОТ!

Хотя написаны они зрелищно и красиво, этого не отнимешь. Экшен не вызывает тошноты, не выглядит набором коротким фраз – ритмичность и чувство такта сохранены, что очень важно для подобных сцен.

Далее я читаю:

Колесницы являлись, пожалуй, самой пугающей частью рэмейской армии, древним изобретением демонокровных, усовершенствованным за время использования многими поколениями. На открытом пространстве они сминали противника и обращали в бегство армии. Даже эльфам оказалось не под силу в точности повторить оружие своих врагов, ведь в отличие от Таур-Дуат с её пустыней и степями, на территории Данваэннона большей частью, за исключением нескольких открытых равнин, простирались леса. Развитие конницы для эльфов стало скорее необходимостью в силу столкновений с воинственным соседом во время передела территорий.

Но, простите, конница и колесницы – это совершенно разные рода войск. Более того, конница в отсутствие сёдел и стремян малоэффективна против колесниц, оружие против колесниц – это в первую очередь фаланга тяжёлой пехоты. Кроме того, колесницы бесполезны в упомянутых лесах. Да и странно выглядят леса в соседнем государстве. Тем более что таки да, опять ассоциации: эльфы-фэйри – продукт мифологии Северной Европы, и леса в воображении возникают соответствующие. Надо ли говорить, насколько уместно это выглядит рядом с дельтой Нила?

Или вот:

Мой брат, наследник трона, да хранят его Боги, был убит людьми из Лебайи

Поздновато хранить уже.

В конечном итоге вывод, по моему скромному мнению, получился такой: книга была бы многократно лучше, если бы автор выкинула из неё рэмеев с эльфами и перенесла место действия в нормальный Та-Кемет с сенетом и гетерами, оставив всё остальное. Всё равно, как я уже отметил выше, рэмейность рэмеев остаётся антуражным атрибутом, так же как и эльфийность эльфов, их можно без особого труда заменить на людей, отмеченным божественным знаком или чем-то народобие.

Книга была бы многократно лучше, впили автор все эти события в реальную историю, благо что обилие белых пятен позволяет это даже альтернативкой не назвать, как делала, например, Елизавета Дворецкая (но и у неё всего лишь не названо место действия, а все основные маркеры – наши, родные, то есть старые добрые Один с Тором, руны, хёвдинги, кеннинги и так далее).

Книга была бы крутейшим историческим фентези, используй автор реальную мифологию, а не переименованную. Ну и что, что мир не наш? Там поди пойми ещё, наш или нет. А здесь огромная часть проделанной работы теряется, потому что её видно в основном по примечаниям. Всё остальное плохо ассоциируется по упомянутым выше причинам, что и есть один из главных недостатков этой истории.

К сожалению, учитывая написанный объём, советовать что-то уже поздно. И сложный вопрос, нужно ли. Я, например, знаю толк в извращениях и люблю хорошее историческое фентези, поэтому мне грустно смотреть, как при такой проработке темы автор расходует её едва ли вполсилы. Опять же, если сравнивать с упомянутыми выше мэтрами, то вот основные отличия их методов:

- функция. Что у Сапковского, что у Мартина прототипирование стран несёт чётко определённую функцию – облегчить входной порог за счёт меметических агентов. Разработчики «Ведьмака» так и вовсе даже гербы стран передирали с реальных – Редания, например, носит польский герб (и является модификацией реальной средневековой Польши). Здесь по причине малоизвестности реалий сеттинга это не работает, и автору приходится выстраивать картину мира почти с нуля.

- синтез, а не калька. Это относится не ко всем странам (упомянутая выше Редания – именно калька, например), но всё же – например, Дорн у Мартина есть синтез ряда культур, от восточной до южноевропейской, так же как Нильфгаардская империя у Сапковского – совершенно гремучая смесь Священной Римской империи с типа-турецким языком, жирными намёками на нацизм и ещё чем-то, я сейчас не возьмусь обсуждать это глубже. В Таур-Дуате синтез отсутствует, зато в наличии прямое столкновение кельтской и древнеегипетской мифологии.

- использование кальки как декораций, а не центральным стержнем. Фактически мир «а-ля Средневековая Европа» - это всего лишь антураж, который работает опять-таки за счёт меметических агентов. Все основные сюжеты в таких книгах не зависят от формы мечей у стражников и наличия или отсутствия гульфика у аристократов, на сюжет влияет лишь менталитет людей, из которого растут социальные нормы. Грубо говоря, сюжет подобных книг можно смело переместить в реальную Европу, снабдив её долей магии, и ничего не изменится, а переименование значимых объектов требуется только для того, чтобы развязать автору руки в плане эпичности. Разумеется, я веду речь о фентези, где сохраняется историчность, а не о всяких стимбиохренопанках и тем более не о говнопопаданцах в магические академии. В Таур-Дуате же используется древнеегипетский сеттинг, насчёт истории которого известно не так уж много, и автор вольна устроить многое, но не пользуется этой возможностью.

То есть Таур-Дуат по своей сути – ладно написанная история о политических игрищах с примесью магии, каких много в подлунном мире, и выделяет её разве что сеттинг, в результате чего получается «просто хорошая» книга. Тогда как наличествующие инструменты и навыки позволяли автору сотворить реальный шедевр.

Это печально.