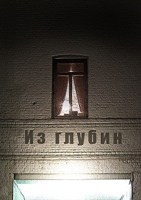

Рецензия на повесть «Из глубин»

Эта книга напоминает театр в промежутке между вторым и третьим звонком. Актёры уже готовы к выходу, оркестр заканчивает настраивать инструменты, нервно и нетерпеливо вздрагивает занавес: вот-вот всё начнётся. Множество маленьких шумов складываются вдруг в музыку ожидания. Это момент предельной определённости: механизм спектакля уже запущен и начал движение, пока ещё невидимое глазу зрителя. Представление состоится и всё, чему должно случиться, случится. Разве что выйти из зала, сбежать из здания театра, чтобы его не увидеть?

И герой сбегает.

Сюжета как такового тут практически нет. Герой приезжает в Ринордийск, знакомится с разными людьми, сталкивается с разной мистикой и уезжает – вот и всё. Выглядит вроде бы не особенно заманчиво, но на самом деле книга завораживает. «Из глубин» - вещь не сюжетная, а атмосферная.

Думаю, эта история мало что способна дать читателю, которого интересует бодрое и динамичное повествование с вотэтоповоротами и всяческим пыщ-пыщ. Книга предназначена для читателей другого сорта: неторопливых гурманов, умеющих и любящих погружаться в незнакомые миры, не спеша проходить «от окраины к центру», обращать внимание на символы и рефрены.

Нужно оговориться, что мир «Из глубин» не такой уж незнакомый – как-никак, это седьмая книга в цикле про Ринордийск. Я прочла ещё не все предшествующие вещи, но уже понятно, что брать эту повесть лучше после того, как что-то узнаешь о сквозных героях и о будущих событиях. Она ценна именно тем холодком, который пробегает по хребту от узнавания и понимания того, что случится дальше.

Время действия здесь размечено мастерски: через вроде бы маловажные, бытовые детали, которые вмещают в себя на удивление много.

Мечеслав спустился, устроился напротив напарника – по другую сторону раскладного столика. Дурацкая конструкция, надо бы иначе… Только один раз он видел так, как надо, – в журнале; кажется, что-то из ближнего зарубежья. Больше почему-то никто этого не повторял, а зря. Ну да ничего. В наш-то век пассажирских самолётов и подводных лодок доберёмся и до столиков в плацкартах.

Раз, два, три – новый век, гори. С уходом императоров всё теперь будет по-другому.

Здесь и прямое указание на новый век и новенький, с иголочки, государственный строй, и самоуверенность молодёжи, не сомневающейся, что вот-вот «и у нас будут мостовые, мускулы и кино каждый день». И – на фоне самолётов и подводных лодок – предельно выразительный в своей конкретности неудобный плацкартный столик, живо напоминающий о стыдливом каком-то нежелании советских инженеров делать мало-мальски комфортные для человека, «буржуйские» вещи.

По этой плотной, вещественной ткани текста тянутся, прошивая её, красные нити символов и рефренов. Мистика вырастает из надёжной и понятной почвы быта. Тонкая (не)реальность тонка настолько, что герои могут легко её игнорировать – до поры, до времени.

Символы распределены как бы на нескольких слоях текста, от явных до скрытых – от прямо-таки бросающейся в глаза отсылки в надписи над въездом в Ринордийск «Приветствуем сюда входящих» до неочевидного противостояния Лунева и Мелиссы Таубанской, одного из самых интересных моментов книги.

Любопытно наблюдать, как Лунев, в открывающем серию «Идоле» не безупречный, но всё-таки положительный герой, в этой повести становится скорее отрицательным персонажем. Его антагонистка Таубанская строит свою жизнь по принципу «Кто ищет в глубинах, должен быть готов идти один». Сопровождающий её (и не только её одну) рефрен – образ героини местной легенды, пожертвовавшей собой.

Вытянувшись ввысь, она приняла эти лучи, окрасившие огненным заревом её фигуру, ах да, это ведь дева Летенция, сгорающая в жертвенном костре: ведь должен кто-то совершить искупление, чтобы бедствие не поглотило всех.

Лунев же занят погоней за известностью, за публикацией и признанием его как поэта. Он напоминает ребёнка, с азартом бросающегося за ускользающими от него бабочками. И любовь Лунев ловит так же, как бабочку: из желания обладать, не сдерживаемого мыслью, что бабочку это убьёт.

Что ему до Летенции! Машенька, кукольная девочка с лунными волосами, была здесь, перед ним, и тянула к себе куда больше. Да, решил Лунев, он хочет это существо себе, неясно зачем, но оно должно быть у него, желательно насовсем.

Читатель уже знает, что и Лунев в своё время сделает решающий шаг, «потому что кто-то ведь должен». Возможно, судьба не отпустила его, потому что он когда-то не отпустил, не пожалел бабочку?

Главному герою этой книги повезло больше. Он сумел пройти по самому краю, практически пропасть – но был признан слишком лёгким и отпущен.

Образ, наиболее полный выражающий мысль книги, на мой взгляд – обнаруженные Мечеславом в катакомбах карты Терры, узнаваемое Таро, выполненное в жёсткой привязке к Ринордийску. Повесть как бы тасует эти карты, раскладывает их – и часть фигур уже видна, так что в них читаются персонажи цикла.

В центре лежит десятый Аркан, Колесо Фортуны, оборачивающееся то чёртовым колесом в парке, то вращающейся самой по себе каруселью в чужом дворе, то музыкальной шкатулкой с вальсирующей парой. Этот звенящий вальсок, не то шарманка, не то перезвон колокольчиков, слышится и Луневу, нашёптывает ему стихи. Судьба – сквозная тема расклада.

Верхняя же, всё определяющая карта, изображающая сам город в его ни мужском, ни женском обличии, в чёрной шерсти и с длинным хвостом – определённо Дьявол. Не зря герои одушевляют Ринордийск, а он охотно примеряет их самих, как очередную маску, позволяя сыграть себя в спектакле или обращаясь к своим обитателям по радио в день праздника, больше похожего на поминки.

Город смеялся, закрывал перед ним все двери и маленькие дверцы, город говорил: «Да ладно, неужели тебе и в самом деле так туда надо?», – и обращал в труху всё, к чему бы ни обращался Лунев, даже те стихи, про сверкающую белую башню. Город только усмехался и говорил: «Ты никакой не поэт, Лунев, ты просто обычный бездельник», – так, как это делает только Ринордийск, с холодным блеском в горящих глазах, с наигранно обвивающим тебя хвостом-шлейфом, с мимолётным оскалом, что мелькает вдруг за брызгами пурпура.

«Терпеть не могу таких людей», – подумал он.

В воспоминаниях Мечеслава Ринордийск как бы отбрасывает тень: тот то и дело сравнивает его с родным городом, фантасмагоричным, как сновидение, где прямо из болот вырастают разрозненные, на километры отстоящие друг от друга островки небоскрёбов: «дальние многоэтажки, что теснятся на другом пятачке болот, в десятках километров отсюда, – тянущиеся ввысь зажжённые свечки». Этот город завораживает своим холодным неуютом, хочется рассмотреть его поближе – но Ринордийск ревнив и, конечно, не позволит.

Вместо этого он хвалится своими сокровищами:

Странно было думать, что это и есть тот самый город – тот, столица. Город холмов и торжественных арок; город злобного царя Гурго́лика, оставшегося в тёмных преданиях старины, и куда более осязаемого императора Виктора IV, чьи величественные победы стоили не менее величественных жертв для населения; город, не знавший войн, – последняя остановилась в шаге от его окраин – баловень судьбы и вечный её испытуемый. Город, где в плохие времена сами по себе бьют часы на башне, не останавливаясь несколько суток, а мост над рекой переносится в доказательство правоты маленькой девочки на двести метров вниз по течению и остаётся стоять там до наших дней.

Оттого повествование идёт как бы двумя параллельными потоками: энергичное, самоуверенное, оптимистически готовое «строить и жить» настоящее время – и катакомбы прошлого, какая-то неистребимая мистика, неопределённая, но явственно чувствующаяся за всеми событиями повести воля. Не то чтобы недобрая, но – нечеловеческая.

Оба потока движутся в одну сторону, и судьбы, мысли, испытания героев кажутся чем-то схожими. Они только переживают эти испытания по-разному и делают разный выбор.

– Но по сути мы заняты одним и тем же, – она склонила голову набок, полутени пробежали по её прядям – светлым или тёмным. – Поисками вслепую. Какой-то правды – большущей, важнейшей в мире правды, в небе или под землей, где только она есть. Псы могли бы найти дорогу в темноте, но мы… Мы вынуждены пользоваться только своими догадками и построениями и тыкаться наугад.

Похоже, именно поэтому финал не оставляет ощущения освобождения. Город отпустил героя, тот уезжает – но это только один мотылёк из огромной, пёстрой стаи, завороженно летящей на городские огни.

И тут же миллионы огоньков выплыли из глубин, будто много-много маленьких свечек вспыхнуло вдруг в ночи. Снова и снова появлялись они из-под низких сводов пещер и один за другим уходили наверх, мимо старых выщербленных ступеней, мимо хмурых, расписанных краской стен, и нарисованные лица провожали их нарисованными глазами.

– Кто они? – спросил Мечеслав.

Поверь, тебе лучше не знать.

Те, что на самом верху, терялись из вида, и на место их приходили другие – целая река, бесконечный поток плывущих огней, всё выше и выше, наверно, к самому небу.

В эту небольшую по объёму повесть вложено так много символизма, что её смыслы разворачиваются постепенно, не столько даже во время чтения, сколько позже. И не проходит ощущение зыбкости, отсутствия опоры, ощущение тайного и тёмного присутствия в тянущихся под землёй, под ногами катакомбах. То самое «Мы живём, под собою не чуя страны» - формула всего, что готово вот-вот рухнуть.

____________________________

Рецензия написана по договору, бесплатно, как на все хорошие книги. Подробности тут: https://author.today/post/59197

"Из глубин" добавлена в подборку "Безымянная библиотека".