Рецензия на роман «В пробирке| Кит»

Очередной день, очередная труЪ-гонзо-постмодерновая рецензия

(на этот раз — за печеньки)

Сегодня мы разбираем суровую сермяжную труЪ-реалистичную прозу, которой меня успели изрядно застращать ещё до начала рецензирования. Нашлись люди, которые не поняли, но своим мнением щедро поделились. Однако я не из таких, мои взгляды необычайно широки, а потому я готов взяться и за неоднозначное произведение литературного искусства.

Сегодня вы узнаете о том, как правильно читать и воспринимать роман «In vitro» (в дальнейшим я буду использовать латинское написание, оно мне больше нравится), который достаточно постмодернов, чтобы в нём можно было заблудиться и не увидеть самое интересное. Больше туториалов богу туториалов, очевидно же.

И теперь, когда все затаили дыхание, прижавшись носом к голубым экранам

...мы начинаем.

В конце рецензии будет благополучно подзабытая, но так нежно любимая всеми вами «краткая суть(тм) для самых маленьких». Нет ничего постыдного, чтобы сразу перейти к подводящему итоги резюме, не мучая многострадальную голову чтением сложной рецензии. Никто вас не осудит.

Кроме меня. Мне можно.

Также в конце присутствует небольшой бонус.

Exordium

Само название сегодняшнего произведения сразу формирует восприятие определённой тематики. Термин «in vitro» (лат. — «в стекле») — это технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке» — вне живого организма. Здесь он означает жизнь в комфортных стерильных условиях.

Лично у меня возникают ассоциации с двумя старыми фильмами. Это «The Boy in the Plastic Bubble» и «Bubble Boy». Желающие могут изучить историю, стоящую за созданием фильмов, но я предлагаю абстрагироваться и воспринимать их как своеобразную притчу о выходе за пределы зоны комфорта, в которой по каким-либо причинам оставаться более нельзя. Здесь катализатором изменений является явное расхождение между уже имеющимся мировоззрением и новыми условиями жизни.

Рецензия будет разбита на блоки, в которых будут разобраны занимаемые моменты произведения.

Часть I:

«Effet de réel»

На великом и могучем известен как «эффект реальности» — это феномен, возникающий когда поглощённое референтомаозначаемое становится означающим понятия «реальность». Сложно? Сложно. Но есть вещи, которые необходимо знать. Поэтому ниже я тщательнейшим образом поясню этот момент.

На самом деле предыдущий абзац объясняет причину, по которой в тексте присутствуют лишние/ненужные/конкретные детали описательного характера, которые широко применялись в литературе эпохи реализма (разумеется, всё уже придумали до нас древние греки, умеющие в экфрасисы).

В «In vitro» одним из заметный аспектов повествования является обилие «ненужных» подробностей, щедро разбросанных по тексту. Что это такое и зачем они нужны?

Ответ на этот вопрос даёт Ролан Барт в своём эссе «Эффект реальности». В текстах реалистов он выделяет особые элементы, на которые обычно не обращают внимание. Ранее эти детали либо игнорировались, либо считались чем-то типа чеховского ружья — чем-то, имеющим функциональное значение; включённые в структуру повествования, они должны были раскрывать характеры персонажей/влиять на восприятие обстановки/etc. Да, частично это верно. Но, как в одном анекдоте, есть один нюанс...

И заключается этот нюанс в том, что присутствие в тексте некоторых элементов не могло быть оправдано никакой функциональной значимостью, они не подходят даже на роль своеобразных литературных антревольтов. Они не влияют на произведение даже косвенно. Конечно, некоторое количество подобных деталей всё равно будет присутствовать в тексте, без них не обойтись, но эти «ненужные» элементы нарушают структуру и кажутся излишествами, без которых вполне можно обойтись, ибо описывают они вещи столь незначительные, что едва ли вообще заслуживают внимание читателя.

Эти остатки, включённые в текст, отсылают к реальности (это могут быть жесты, позы, описание предметов, избыточные реплики). Сама окружающая нас реальность также избыточна и полна не нужных нам элементов. Эти реальные элементы и есть отсылка к реальности. Это изложение «того, что есть», которое может казаться бессмысленным, но всё равно существует.

Поэтому ответ Барта звучит следующим образом: эти «ненужные» детали не допускают соскальзывания повествования в «фантазматичность», они прикрепляют его к реальности. Это прикрепление Барт назвал «референтной иллюзией» и объясняет через нее «реалистичность» реалистических текстов. «Референтная иллюзия» связана с состоянием, которое в эссе «Критика и истина» Барт назвал психиатрическим термином «асимболия». «В этом состоянии, — объясняет Барт, — человек не способен ни воспринимать символы, то есть совокупность сосуществующих смыслов, ни оперировать ими». Это значит, что множество рассеянных по тексту и, казалось бы, бессмысленных, не связанных между собой деталей отсылают к одному, хотя как будто и не явному означаемому: «реальность».

Эффект реальности, будучи такой репрезентацией объекта в слове без означаемого, на самом деле является антагонистом чеховского ружья, которое полностью подчинено идее смысла и значимости, поскольку оно обязательно должно выстрелить в ходе повествования, если в нём обозначено. Эффект реальности нужен либо для демонстрации чего-то известного с иной точки зрения, либо для погружения в атмосферу книги.

Случайности не случайны, в «In vitro» всё находится на своих местах.

Часть II:

Шутки про жопу

(и окрестности)

Теперь мы вступаем на скользкую тропинку. Однако о ней нас честно предупредили ещё в аннотации, поэтому придётся погрузиться и сюда.

Да, тут есть многочисленные шутки про жопу (и не только про неё, но подробности вы и сами выяснить можете). Никогда раньше такого не было, и ВНЕЗАПНО спираль истории совершила очередной виток. Общественность АТ шокирована эпатажной выходкой уровня Леди Гаги и строчит гневный петиции, угрожая всем ответственным за это возмутительное безобразие мором, трусом и гладом.

Но и этот структурный элемент вполне объясним. Нет, мсье не извращенец, знающий толк, мсье психоаналитик(тм), знающий толк в природе человека вообще и человека в частности, а также рационалист уровня дедушки Фрейда. Вооружившись подходом «если феномен существует, то его можно рационально объяснить» (тащемта, любой материальный объект полностью познаваем), мы рассмотрим и эту особенность «In vitro». Действительно, даже в обсуждении темы естественных выделений, появляющихся из естественных же отверстий, есть некий рациональный момент. Иначе бы человечество не уделяло этому феномену столько внимания на протяжении всей своей истории.

Разумеется, у этих шуток и простых описаний физиологических подробностей есть своеобразный порог вхождения, который поначалу может помешать незамутнённому восприятию. Поскольку тема относится к разряду табуированных, наш внутренний цензор будет сопротивляться юмористическому её восприятию. Однако вспомнив тезис Жака Лакана о том, что суперэго содержит не запрещающий, а разрешающий аспект («Наслаждайся!»; впрочем, это подметил ещё Фрейд, просто Лакан пошёл дальше) мы вполне может отключить/проигнорировать этот посыл и просто воспринимать сопутствующие ситуации так, как это было задумано автором.

Если рассматривать более глубинные корни явления, то стоит обратиться к формированию человека, самой древней частью которого является тело. Это наша бессознательная часть, которая всегда лучше знает, что ей лучше, и не полностью контролируется сознанием. Его своевольные действия — это своеобразная мудрость тела, к которой стоит прислушиваться. Но далеко не всё из этого можно реализовать — запреты не просто так созданы.

И разумеется, это та часть человека, которая безусловно смертна. Да, то самое грязное и выделяющее тело, над которым мы потешаемся, когда-нибудь гарантированно умрёт. А до тех пор оно будет напоминать нам об этом, устраивая подлянки разной степени вредности, которые в современном обществе либо недопустимы, либо серьёзно ограничены. Это описанный Лаканом момент столкновения с травмирующей реальностью. И смех над проявлениями нашей телесности есть защита от этой реальности, от напоминаний тела о том, что оно смертно.

Часть III:

Сложности социализации

С этим явлением сталкивались абсолютно все из читающих эту рецензию, так что я немного формализую описание.

Начнём с основ: социализация — процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.

Чтобы успешно функционировать в обществе, нам необходимо знать его законы, которые зачастую являются неформальными. Фундамент начинает закладываться в семье (первичная социализация). Отсюда берутся первые представления о ценностях и установках, принятых в обществе.

Если семья относится к малым социализирующим группам, то социальные институции к большим. Однако в этом месте присутствует определённый провал, который связан с противоположным полом.

Многочисленные примеры стигматизации мужчин не могут не тронуть мозолистое сердце истинного лесбияна и феминиста

Смена обстоятельств приводит нас к вопросу ресоциализации. Если что-то вокруг изменяется, нам необходимо изменить и свои установки, иначе никакого успешного функционирования не будет.

Ресоциализация (также вторичная социализация) — это процесс устранения сложившихся ранее моделей поведения с последующим приобретением новых. В этот момент происходит переоценка уже имеющегося с последующим принятием новых парадигм.

Это долгий и сложный процесс, который связан с преодолением установок, которые перестали быть адекватными новым условиям.

Социальная дезадаптация — это неспособность жить в социуме, соблюдать его нормы, контактировать с другими людьми. Она означает невозможность человека в силу каких-то обстоятельств выполнять свою общественную функцию, взаимодействовать с той микросоциальной средой, в которой он оказывается.

Всё это здесь есть и с первой же главы. Изменения прослеживаются вполне отчётливо, позволяя сопоставлять актуальное состояние протагониста с прошедшим (и никаких ЛитрПГшный табличек прогресса, sic!).

А разгадка проста...

Часть IV:

Семья

Как это часто бывает, основные головняки, преследующие людей во взрослой жизни, они приобретают ещё в семье. В этот же раздел я включу феминистский дискурс, который заявлен в примечаниях, но выражен не так уж явно (хотя и присутствует).

Источниками проблем здесь стали авторитарный отец и мать, которая своим поведением напоминает скорее старшую сестру, но никак не мат. Лично мне взаимодействие протагониста с матерью напоминает моё общение с кузиной — мы тоже постоянно подкалываем и троллим друг друга. Но мы взрослые люди, нам можно.

Начнём с отца.

Проблема «вторых смен» — часть феминистского дискурса

Если бы существовал архетип «Батя», то я поместил бы его туда. Приходя домой, он не заморачивается копящимися там делами, и сразу отправляется отдыхать; присутствие в воспитании детей ограничено репрессирующими функциями. Отсюда возникает проблема «второй смены», к которой мы вернёмся позже. Присутствие в «In vitro» отца фрагментарно, и часто скорее подразумевается, но его влияние явно прослеживается: все интересные протагонисту мужчины сравниваются именно с ним, хотя его внутренние качества не принимаются. Ещё бы, другого образца же нет. Это проблема «условно-сектантской» воспитательной модели, при которой минимизирует контакт с тем, что считается неприемлемым. Зато потом у реципиента появляется уникальная возможность выйти в свет и несказанно удивиться его многообразию.

Переходим к феминизму.

Что такое «вторая смена»? В современном феминизме это ситуация, когда помимо рабочей нагрузки приходится дополнительно заниматься домашними делами (после работы, само собой). Разумеется, большая часть этой нагрузки достаётся женщинам, что является результатом традиционного распределения гендерных ролей. Поскольку нет чёткого регламента между отдыхом и домашними делами, рабочий день женщин фактически удлиняется. Эта проблема существует и поныне, и решения ей пока что нет. Радфемки что-то изобретали в этом направлении, но широкого применения их практика не получила.

Но поскольку спасение человека лежит в самом человеке, протагонист делает попытки пробудить в матери критичность относительно своего положения, однако не встречает желаемого отклика. Всё переходит в шутку и забывается. В этом направлении ловить нечего — у них было схожее воспитание в чисто женских школах. Увы.

Да, часто бывает и так, что наши родители не могут дать на всё то, что потребуется во взрослой жизни. Понимание и принятие этого факта может быть отложено на долгие годы. В результате приходится искать свой путь самостоятельно, без помощи со стороны.

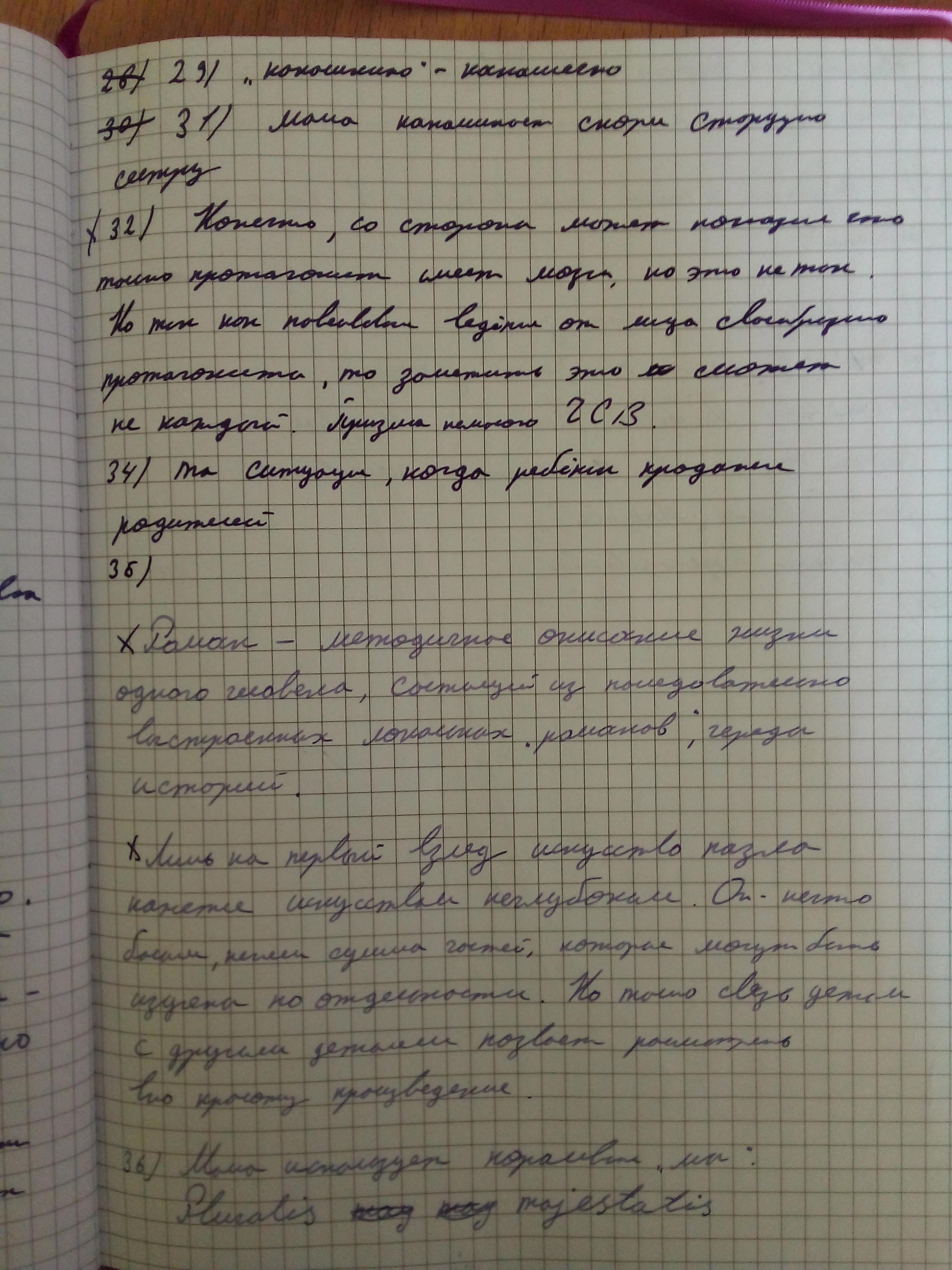

Разумеется, сепарация от родителей здесь ещё не произошла, что видно на примерах с постоянным контролем каждого шага/действия посредством телефонных звонков/отчётов, а также использованием maman pluralis majestatis. Если психологическое отделение детей от родителей не произошло/зафейлилось, то в семьях начинают формироваться конфликты. Часто наблюдается гиперопека. Результатом становится бунт против сложившихся порядков и неадекватное восприятие социума/трудности в формировании социальных отношений.

Краткая суть(тм) для самых маленьких

Достойное, но специфическое произведение, к восприятию которого стоит подойти серьёзно. Читается обманчиво легко, и в то же время поднимает целый ряд сложных вопросов, требующих осмысления. «In vitro» стоит воспринимать как своеобразный дневник-конспект интроверта, чья жизнь (в силу некоторых причин) была распланирована ещё до рождения, и который, однако, с этим не смирился и проходит вторичную социализацию в другом, чуждом ему, мире. Своеобразный роман о позднем взрослении и запоздавшем подростковом бунте, принимающий зачастую причудливые формы.

Этот роман — методичное описание жизни одного человека, поданный сквозь призму его восприятия, состоящий из последовательно выстроенных «локальных микророманов, череда историй. Это пазл, который нам необходимо сложить в целостную картину. При этом не стоит считать искусство создания пазла неглубоким — впечатление обманчиво. Это нечто большее, чем просто сумма частей, которые могут быть изучены по отдельности. Только формирование связи всех деталей между собой позволяет рассмотреть всю красоту произведения.

Может сложиться ошибочное впечатление, что персонажей здесь, по сути, всего два — это протагонист и её матерь, — однако это не так. Как может показаться, будто только протагонист имеет мозги, а остальные нужны только для того, чтобы тупить/тормозить/кривляться/быть статистами/etc. Учитывайте следующий момент — повествование ведётся от лица персонажа, который сам признаётся в повышенном опухании ЧСВ.

Бонус:

в процессе написания рецензии на роман «In vitro»

Поскольку у всех моих рецензий есть бумажное воплощение, ни одна из них не обходится без чернильных казусов . Потому что пишу я перьевыми ручками, которые имею ряд неприятных свойств.

Пока я писал, одна из ручек протекла, результатом чего стали чернильные пятна на страницах, которые приходилось быстро убирать, дабы не лишиться уже написанного.

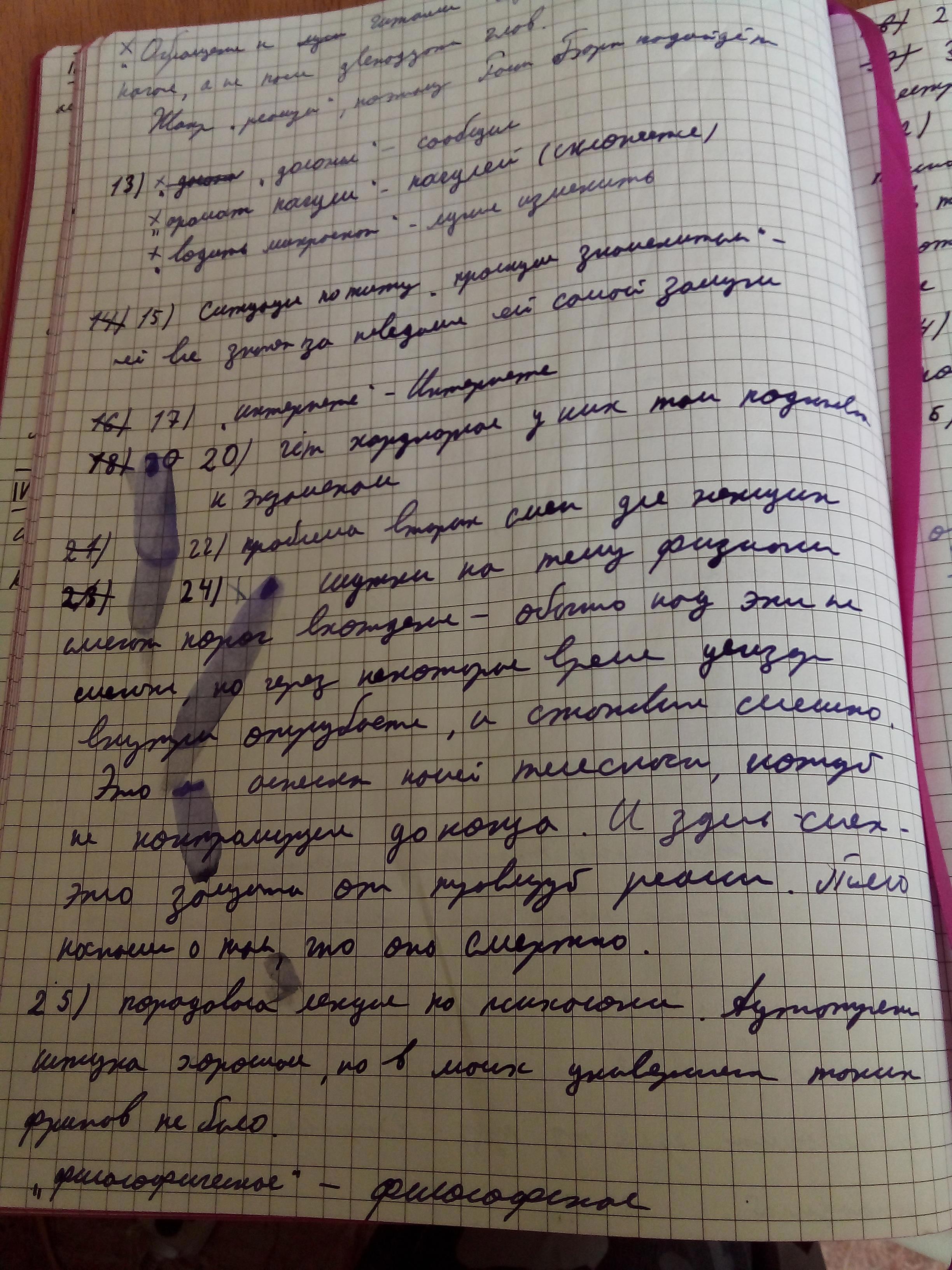

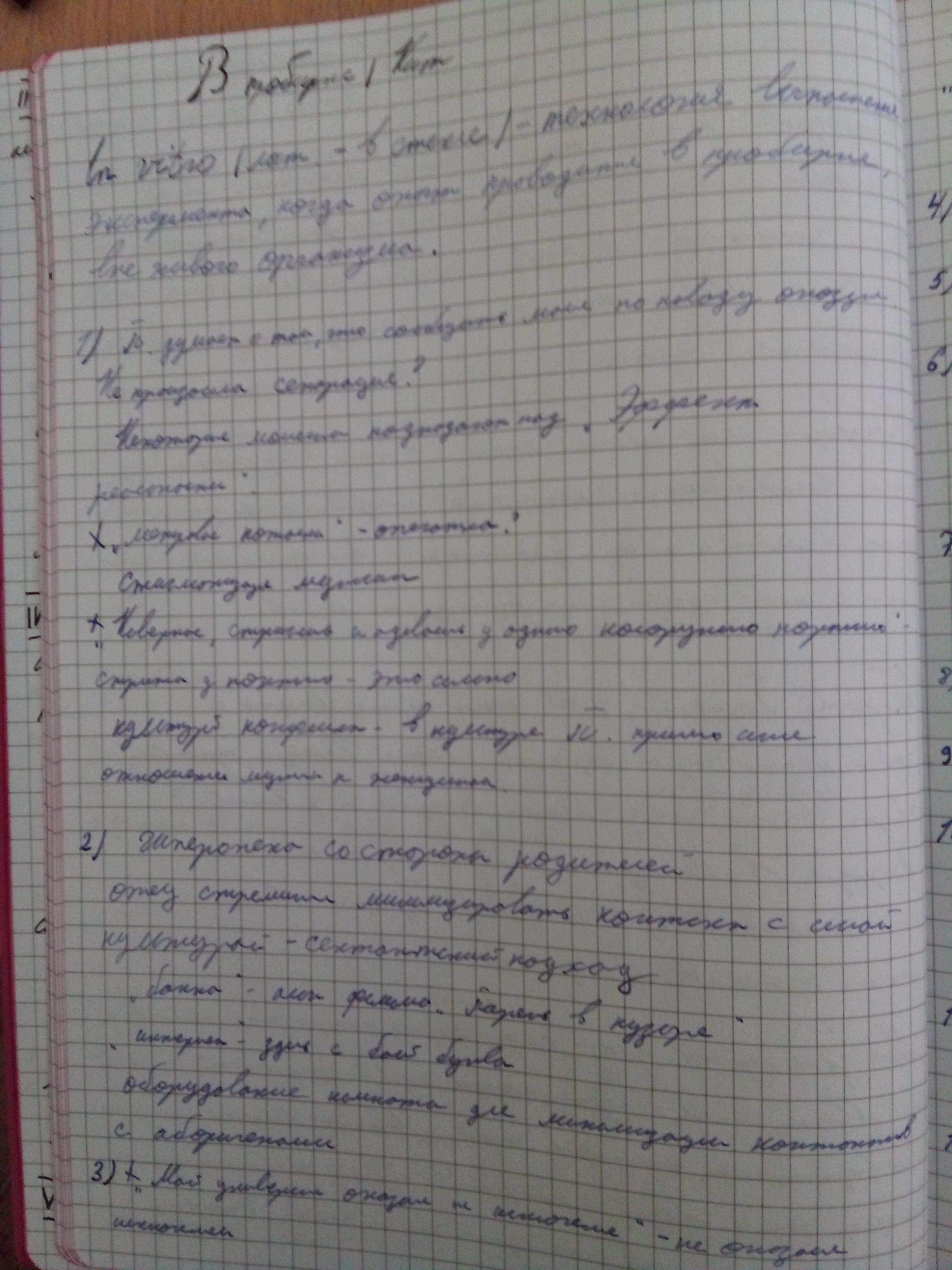

На фото часть небольшого конспекта по главам — для удобства ориентации. С пятнами от потёкших чернил

Как оказалось, я случайно сломал картридж во время промывания ручки. Короче, есть «Parker», а есть всё остальное.

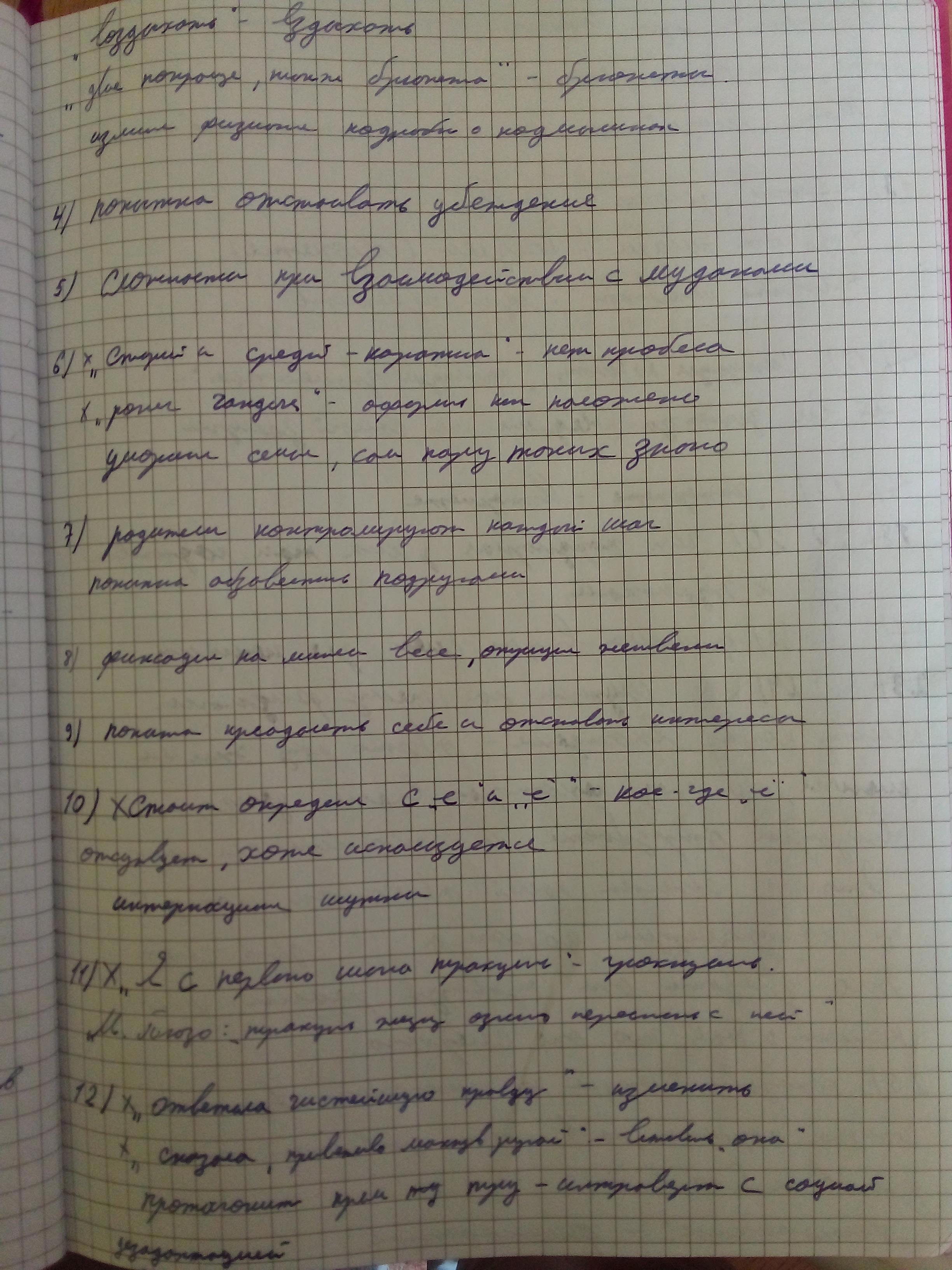

Остальные страницы черновика

Тяжкие будни рецензента — рука приобрела фиолетовый оттенок

Вторая рука в кадр не попала, но и на ней хватало разноцветных пятен — ещё один не-«Parker» устроил потоп.

В это время труЪ-«Parker» проходил процедуру промывания, не до конца высох, поэтому чернила были водянистыми и бледными.

Если вы хотите от меня детей рецензию на своё произведение, то пишите в личку

(и готовьте печеньки, ня, очевидно же)