Рецензия на роман «Девки гулящие»

Автору большой поклон до земли от визуала-читателя за возможность УВИДЕТЬ Россию начала 20 века! Каждая глава (а их 73!) начинается с фото или картинки заявленной эпохи! 73 фото и картинок заявленной эпохи! Какая любовь к своему роману, какие знания и профессионализм! Просто «респект и уважуха»! И пусть читателя не пугает количество глав: они настолько короткие, что не замечаешь, как уже читаешь середину романа. Пришла читать, «купившись» на название, обложку и аннотацию. Очень заинтриговал меня автор. И ни капельки не разочаровал. Вот такое у меня ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О КНИГЕ.

СЮЖЕТ достаточно прост и линеен. Попадает в тело «мутного» и очень непростого крестьянина начала 20 века душа еще более «мутного» чела из 90-х конца 20 века. И пытается та душа адаптироваться к местным реалиям очень своеобразно, используя опыт своего первого существования. Повествование неспешное, но увлекательное. Особо динамичных сцен мало. Понравилась тонкая ирония автора в некоторых моментах романа:

«Никулин ответил, что находящаяся в номере на кровати женщина будет ему совершенно посторонняя и пришли они сюда и заняли номер для непотребства».

Не отвечаю за других читателей, но меня подобные сцены заставляли улыбаться. «Завоевание» главным героем специфичной ниши местечковых городков Вятской губернии (Слободской, Котельнич, Уржум, Глазов) напомнили мне сатирические сказки Салтыкова-Щедрина. Так и хочется главы, относящиеся к этим событиям романа, назвать по своему: сказ о знании закона; сказ об азартных играх и жадности; сказ о спеси; сказ о женской мнительности.

Что считаю слабым моментом: не хватает живости. Часть текста выглядит, как сухой протокол: просто констатация определенного факта. Диалогов мало, используются они только для связки текста. В одном месте романа заскучала. Там, где слишком подробно цитируется Уголовное положение «О непотребстве». Данный роман, все же, художественное произведение, а не документальная проза.

Прогибается логика событий в угоду замыслу по следующему направлению: откуда у Ивана столько родственников, желающих заняться очень специфическим бизнесом? Ведь деревенские все. А, значит, определенные патриархальные устои вбиты с детства.

Кстати, Сталин, таки, мелькнет в сюжете, но настолько картонным статистом, что вызывает недоумение его упоминание в аннотации. Или в следующих книгах цикла его роль будет более полно раскрыта?

ГЕРОИ. Повествование, в основном, ведется или от третьего лица, или со слов трех основных персонажей. Это врач города Вятка (сейчас город Киров) Иван Афанасьевич Запольский, тот самый крестьянин-попаданец Иван Воробьев и полицмейстер Васильев. Отношение к этим героям у автора разное, что сразу видно из текста. К врачу Запольскому — уважительное: весь текст автор не ленится прописывать полностью «Иван Афанасьевич». К полицмейстеру Васильеву обращение сухое канцелярское: «господин полицмейстер» (фамилия мелькнула только при первом знакомстве с героем, а имя/отчество я так и не обнаружила). А к Ивану Воробьеву отношение автора меняется в течение всего повествования: сначала просто «Ванька», потом чаще мелькает «Воробьев». Видимо, это связано с изменением характера героя под влиянием обстоятельств. Был чел из 90-х конца 20 века — сирота, озлобленный на весь мир, нумизмат, помешанный на своей коллекции, шакал-одиночка (эээ, а бывают шакалы-одиночки?). Стал членом немаленькой такой семьи (4 сестры, глядящие Ване в рот и любящие его совершенно бескорыстно). И вот Иван совершает несвойственные ему в прошлой жизни поступки: не жалея средств, лечит больную сестру:

«Для тебя — родной кровиночки, все что могу сделаю».

И теперь на первом месте не свое эгоистичное и жестокое «Я», а «СЕМЬЯ»:

«Из-за болезни Марии он бизнес свой с девкам позабросил здорово. Семья важнее».

Что считаю слабым моментом: много героев-статистов, которые нужны только для того, чтобы образ отображенной эпохи сложился полный. Это понятно. Но мешает восприятию излишний документализм:

«...крестьянка Нолинского уезда Большеситминской волости починка Шипелухи Акилина Зотова Горошникова».

Понятно, что автор пытается показать читателю, что роман документально достоверен. Но опять вопрос к жанру: художественное произведение или нет?

Поведение второстепенных персонажей местами вызывает недоумение. Я о Федоре и его «команде». Непонятно, почему эти герои согласились Ивану служить: не увидела достоверной мотивации. А в достоверность Федора, как героя, я не поверила вообще.

Вот он в главе 38:

«Федору силушки было дано немеряно, а вот с мозгами ему не так повезло. Тормозил он временами».

Ага. А в главе 62 у Федора обнаруживается талант обыгрывать всех в карты. И не только. Но еще и опытным артистом Федя оказался. Мда...

Еще: у Ваньки Воробьева нет никакой личной жизни. НИКАКОЙ. Живет работой и жизнью сестер. Вы серьезно?

ЯЗЫК И СТИЛИСТИКА. Современным читателем язык воспринимается легко. Непонятные или специфические словечки объясняются сразу в тексте, что очень удобно: не надо бегать по ссылкам. Местами автор подает текст, как какую-то былину:

«... и зашатался боец... Устоял Федор, движением плеч сбросил с себя уже вцепившихся в него...»

Или сказку:

«Велика Вятская губерния. Населением богата, а территории такие, что не одну европейскую державу разместить можно».

А эта фраза мне напоминает знаменитую сказочную: «Долго ли, коротко ли»:

«Сошлись опять как надо звезды над Ванькиной головой».

ДОСТОВЕРНОСТЬ на высочайшем уровне, настолько автор серьезно подошел к этой составляющей романа. Достоверно выглядит все - до самых мелких бытовых мелочей: самовары, посуда, конфеты, алкоголь, цены на продукты и одежду. Очень интересно было читать, как солили рыжики в то время.

А как вкусно было читать про истобенские огурцы:

«По всей России из села Истобенского плывут по рекам вятские огуречные караваны»

А пряники нолинские?

«Куда там до них тульским. Куполообразные, с тонкой деликатной корочкой по всей наружности».

Героин для роста волос, кокаин от насморка, радиационные ванны для тонуса, рентгеновский аппарат для развлечения гостей... Ужас. А мы еще жалуемся на наш токсичный век.

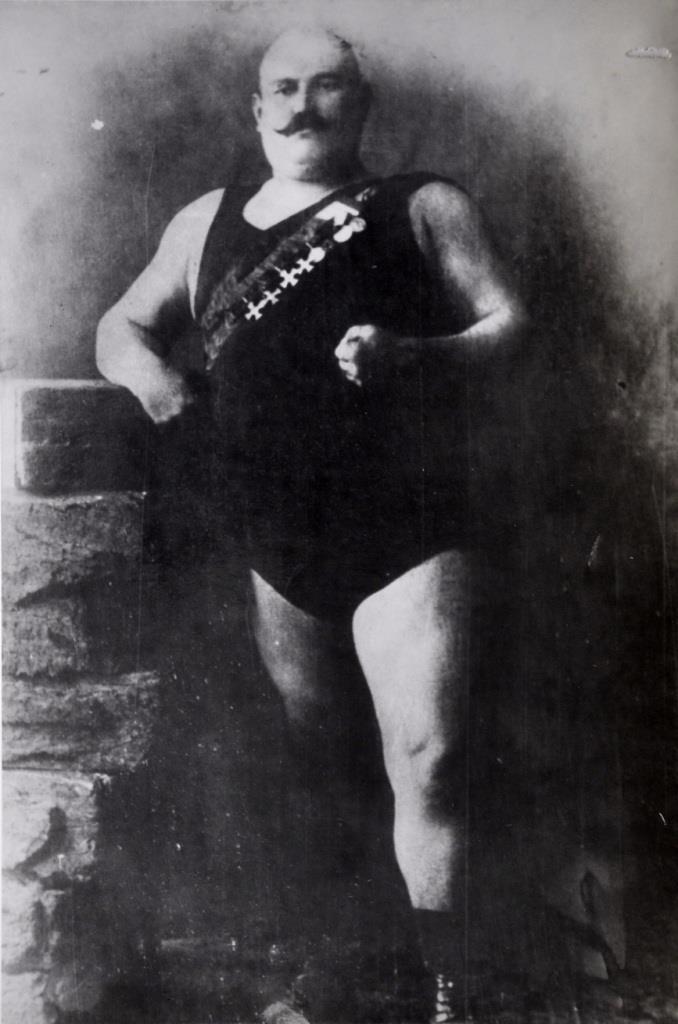

Читаешь и понимаешь, что автор - патриот вятского края. С какой гордостью он пишет про знаменитых медиков Вятской губернии. И про вятича, человека-легенду Василия Бабушкина:

А вы знали, что в начале 20 века нужно было сдавать экзамен на вождение велосипеда?

«...из двухсот вятских велосипедистов только пятнадцать катаются по городу легально, а остальные игнорируют требования властей. Экзамен по вождению комиссии из трех полицейских у большинства не сдан. Вроде он и не сложен — тронуться с места, сделать «восьмерку», а потом резко затормозить и спрыгнуть со своего транспорта».

Что считаю слабым моментом: крестьянская жестокость к животине. Много читала, что крестьяне очень бережно относятся к «кормильцам» из животного мира. А тут:

«Очень жалели сестры, что в этот раз номера с быком не было. Ну, как сие животное одним ударом кулака Бабушкин убивает».

Или это сестры у Ванюши такие отмороженные?

ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ. Внутренние мотивации героев проступают явно. Иногда, излишне явно.

Очень меня впечатлила «внутренняя мотивация» сестер Воробьевых:

«Денежек ему сунем и баб он уханькает по-тихому».

И это — деревенские бабы? Хотя о чем я говорю: там набожностью и смирением и не пахнет.

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ ТЕКСТА. Наличие любящей семьи, пусть с извращенными понятиями о морали, сильно влияет на личность человека. И вот ты уже мыслишь по другому:

«Раньше попаданец только себя жалел, а в новом мире как подменяли его по кусочкам».

ОТОБРАЖЕНИЕ. Полностью погружаешься в атмосферу крестьянского быта заявленной эпохи. Чувствуешь вкус и запах приготовленных крестьянами вятских блюд: осердницы, тепни, тетери. Очень подробно узнаешь о народной и профессиональной медицине Вятской губернии.

Отлично представляешь себе массовые гулянья в честь Трехсотлетия Дома Романовых:

Я теперь знаю, откуда «растут ноги» у распоряжений властей для русских о запрете продажи алкоголя в определенные моменты. Еще в 1913 году он применялся.

Отображение чувств героев местами подано с тонкой иронией. Например, очень понравилась сцена с разбитой чашкой (какие-то Салтыково-Щедринские мотивы):

«Городовой врач в силу сложившейся привычки обращать внимание на мелочи отметил, что в своё время произведена была чашка на заводе Кузнецова в Будах. ... Баба у самоваров тоже о чашке в это время думала, но в несколько ином аспекте. Печалилась она о том, что за разбитую чашку содержательница на неё штраф наложит в размере стоимости сего изделия. ... Мария тоже про чашку в сей момент мысли имела, вернее про её остатки. Родители в деревне сестер и братика игрушками особо не баловали. Сами сестрицы себе куколок из подручного материала делали и в чечки очень любили играть. Чечки – это мелкие осколки от разбитых чашек и тарелок. ... Как ни странно, но и полицмейстера разбившаяся чашка тоже на определенные раздумья навела. Жена его уже давно просила новый сервиз купить. Такой, какого ни у кого в Вятке нет».

Очень субъективно: понравилось отображение марийской нации (я сама из Марий Эл. И вятских у нас полным полно):

«Вовремя, а также и после заговаривания пациент должен был правильно себя вести. Так, марийцу полагалось непременно дать заклинающему после лечения монету, а вот русским за лечение нельзя было благодарить».

Какие щедрые марийские традиции и какие жадные русские...

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ безусловна. Кто читал про гнилого душой попаданца, увлекающегося такой специфической деятельностью?

ОШИБКИ И ЛЯПЫ. Хватает. В основном, я не досчиталась запятых, что видно в цитируемом тексте. Особенно проблема касается деепричастных оборотов и вводных слов.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. Для широкого круга читателей: тут вам и девки развратные, и намек на Сталина, и попаданец затесался. А любителям истории будет вдвойне интересно.

Заглянем на «огонек» и почитаем?