Рецензия на роман «СССР: вернуться в детство?..»

По соцсетевой привычке честно предупреждаю: Ахтунг, дорогие товарищи, сейчас будет много букв! Но, на самом деле, подозреваю, что уж чем-чем, а буквами население АТ не испугать, так что погнали – на сорок с лишним лет назад. Да, текст может содержать спойлеры – рецензии пишу редко, и рассуждать о книге в отрыве от сюжета не приучен.

Достаточно часто мне снятся сны, в которых я оказываюсь в детстве. Забавно, те сны всегда похожи на старые кинофильмы, до которых еще не дошли руки реставраторов Госфильмофонда: блекловатая, выцветшая картинка, рябь царапин по заезженной пленке, звук иногда пропадает… Но дело-то не в картинке, а в ощущении абсолютного покоя и железобетонно надежного безмятежного счастья, которое дарят такие сны. Там я езжу в громыхающих троллейбусах, от которых в мокрую погоду можно схлопотать нехилый удар током, часами сижу в засаде, чтобы понаблюдать за ондатрой, живущей в болоте за нашим двенадцатиподъездным домом (меньше, чем через год болото, ондатру и шикарный яблоневый сад Тимирязевской академии упразднят, чтобы в фантастически короткие сроки построить сразу три улицы, полные огромных домов); завороженно провожаю хромающую по Бескудниковской ветке электричку-четырехвагонку, знать не зная, что всего через шесть лет я уеду отсюда, а электричка уедет в вечность вместе с рельсами… Это мой 1981-й, он часто снится мне.

И дело тут отнюдь не в латентной или не очень инфантильности, и не в лютой тоске по несостоявшемуся коммунистическому проекту – вовсе нет. Любому человеку свойственно с теплотой и нежностью вспоминать о собственном детстве. Просто потому, что это тот период в его жизни, когда сам он был абсолютно бессмертен и стопроцентно (ну, почти) защищен от внешнего мира. Время почти не текло. Даже самые лихие превратности судьбы переносятся в детстве всё-таки легче – так уж мы устроены.

И тут…

Я совершенно для себя внезапно попал в такой вот сон наяву. В том смысле, что (вроде бы) я не спал, а читал книгу, но ощущения при этом совпадали до последней октябрятской звёздочки после запятой[1]. И, дочитав первый том, решил хотя бы тезисно разобраться, с чего это меня этак нахлобучило.

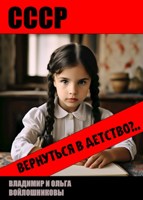

Книг с общей идеей «Назад в СССР» - огромное количество. Настолько огромное, что здесь, на АТ, для них выделили отдельный поджанр. За последние лет десять читал я их довольно немало – какие-то целиком, иные – по диагонали, третьи – вовсе по касательной, и все они были примерно нескольких базовых типов: герой выстраивает свою жизнь, чтобы не допустить развала Союза (в идеале – убить Горбачёва, Ельцина и еще человек 5-6); герой со страшной силой внедряет в 60-80 годах медицинские наработки начала третьего тысячелетия; герой поёт Высоцкому Высоцкого, Мику Джаггеру – позднего Меркьюри, а Ведищевой и Мондрус дарит хиты Валерии и Линды; и, наконец, герой становится суперспортсменом, и с его участием СССР выигрывает всё, что только можно и нельзя. Немножко утрирую ради красного словца, но в общем – как-то так. И что же после этого заставило меня открыть книжку «СССР. Вернуться в детство?..» Вот не знаю, честно. Наверное, отсутствие намеков на все вышеперечисленное на обложке, где царит симпатичнейшая маленькая девочка с недетским взглядом.

С чего начинаются попаданческие книжки? Правильно, с попадалова. Не всегда. Но процентов 95 – точно. На сам процесс авторы отвели своей героине едва страницу. И в тот момент, когда замерзшая пожилая женщина просыпается (первые девять строк романа на моем экране), я, как заснувший проваливается в сон, проваливаюсь в мир. Мир, выписанный детально. Выписанный достоверно и исторически, и физиологически и психологически, но при этом (чистая фантастика!) совершенно не утомительно.

Девочка Оля, несущая в себе опыт полностью прожитой жизни в сочетании с фотографической памятью, принимается жить эту жизнь заживо. И вот тут мне самым ценным показалось полное отсутствие попыток сломить ход истории – хотя до перестройки-катастройки осталось всего чуть, а там и девяностые не за горами – кому святые, кому лихие, а кому и проклятые. И Оля помнит об этом. Но меняет не страну: право, что может изменить пятилетний (на момент попадания) ребенок, даже позиционирующий себя, как вундеркинда? Она начинает основательно укреплять свой собственный мир. Свой дом. Свою семью.

Девочка Оля – взрослая. Это очень видно читателю и это, что естественно, не замечают жители Иркутска 1981-83 годов: ну, откуда им знать про попаданчество-то? У них совсем иные заботы. У девочки Оли время течет по-взрослому, то есть быстро, и потому ни на миг не получается забыть, что этот, в самом деле, очень милый вундеркинд – вообще не ребенок.

Семья у Оли большая. По моим меркам – непредставимо огромная, но героиня тоже мягко отодвигает многочисленных братьев и сестер матери на задний план, очерчивая внутренний круг, ядро, ради которого она и живет жизнь еще раз, пусть и вряд ли думала об этом, засыпая когда-то там, в будущем. Но при этом все эти дядьки-тётки, хоть и выписаны не особо подробно, большей частью, легко представимы и запросто оживают на экране повествования – таков уж дар у авторов, не прибегая к толстовско-тургеневским описаниям, показать пусть даже мимолетно мелькающего персонажа так, что видишь его – вот же он, и веришь в него и ему. А вот мама с бабушкой выписаны поотчетливей. Особенно, бабушка с её «можмыть» и другими словечками, да и мама оживает уже на первой странице – глаза, реакции, мелкие там и сям проскакивающие детальки…

Со сценой – местом действия – всё совсем иначе. Вся окружающая действительность начала 1980-х годов реконструирована скрупулезно и очень детально. Авторы снабдили текст многочисленными иллюстрациями (и это верно – для тех, кто не застал то время), но мне они не требовались: едва прочтя, я моментально узнавал и билетную кассу в автобусе, и жарено-копченую мойву, и ковры, и мебель и всё-всё остальное.

А теперь главное. В большинстве случаев, когда другие авторы начинают ностальгически описывать детали советского быта и увлекаются, читать это очень быстро надоедает – перечисление ради перечисления, описание ради описания: вот, смотрите, антураж-то какой! Здесь же такого удивительным образом не происходит. Возможно, потому что каждая описываемая вещь имеет значение в моменте описания: она является частью сюжета, она работает на сюжет, пусть едва заметно; но убери ее – он станет скучнее, а не наоборот! В этом вижу проявление несомненного авторского мастерства.

Дальше об интересном парадоксе. Как я уже упоминал, время для Оли течет по-взрослому. А для читателя – по-детски. Сравнительно небольшая по объему книга за счет постоянного бытописания кажется бесконечной, хотя при этом не утомляет и не надоедает. И в этом, как мне кажется, большущая авторская удача. Это как тот самый сон, с которого я начал свое рассуждение. Он размерен и ужасающе (для кино) подробен, но мил сердцу и не надоедает ни капельки.

Поймал себя на том, что впадаю в состояние, когда вполне реально написать рецензию размером с саму книгу, так что буду закругляться. Итак, резюмирую. Только что я имел счастье прочесть очень живую книгу, наполненную совершенно живыми, настоящими людьми. Город Иркутск глянул на меня с этих страниц, признаюсь, не особо приветливо, но да что поделать: то, что мне, московскому мальчишке с дальней окраины, казалось в 1981 году лютым крындецом, в то же самое время в Иркутске вполне могло сойти за торжество коммунизма… В правильных книгах всегда переживаешь за главного героя, и Оля не оставила мне шансов – вопросов для попереживать там вагон, несмотря на всю вундеркиндистость и мощный характер этого не-ребенка.

И мне, честно говоря, очень интересно, в каком виде приведет свой корабль пятнадцатилетний капитан Оля в конец 1991 года. И да, встретит ли она любимого?

Узнаю из последующих томов, которые, разумеется, читать буду. Но читать немножко по-другому, сейчас расскажу, как именно. В мое детство жил в нашем подъезде дед Илья. Фронтовик, к 1980-81 году он остался совсем один, и потому иногда по воскресеньям звал нас, пацанов, к себе в гости – попить чаю с пряниками, поболтать, развеяться. Он наливал нам чай, себе тоже, потом доставал крохотную серебряную рюмочку, доставал из шкафа бутылку армянского коньяку и наливал в рюмку буквально несколько капель. «Для скусу», - пояснял он, так-то не пил. Вот и я последующие тома, да простят меня любезные моему сердцу авторы, буду смаковать потихоньку. Потому что такие сны – они дорогого стоят, да и машина времени – очень интересная штука, чтобы как обычно, очертя голову, с шашкой наголо да взахлёб… А обсуждаемый роман – это именно что машина времени, как метко и совершенно справедливо заметил кто-то в комментариях к книге.

[1] Фигура речи, отсылка к песне «Радуга» московской группы «Театр Одного Вахтёра». Если что, не фиксируйтесь.