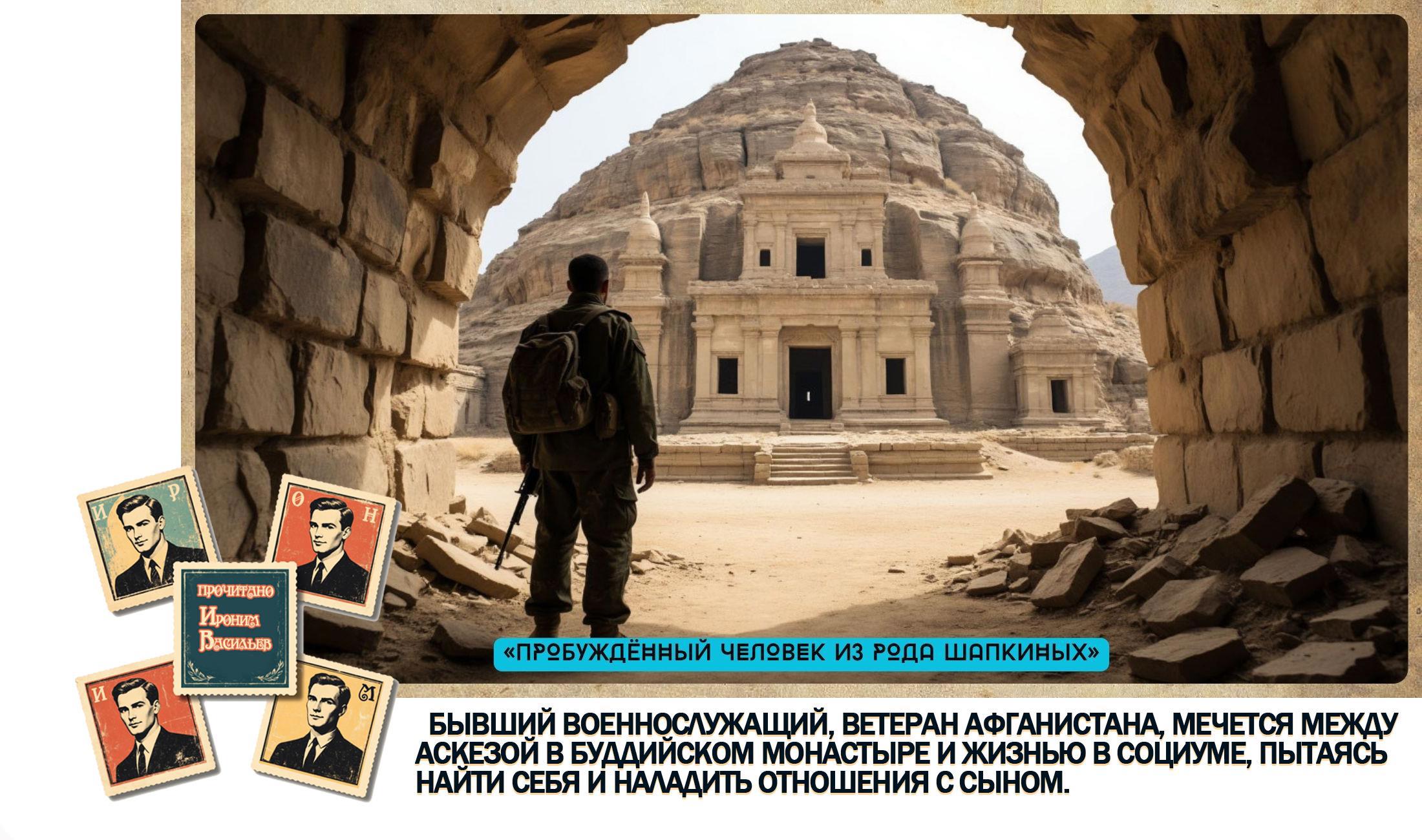

Рецензия на повесть «Пробуждённый человек из рода Шапкиных»

Приветствую вас, друзья!

Сегодня я хочу поговорить с вами о книге, которая заставила меня надолго замереть после прочтения, вглядываясь в потолок и перебирая в голове обрывки мыслей и чувств. Это «Пробуждённый человек из рода Шапкиных»Михаила Карусаттвы.

Если вы посмотрите на аннотацию — «Бывший военнослужащий, ветеран Афганистана, мечется между аскезой в буддийском монастыре и жизнью в социуме», — то, честно говоря, получите лишь самый поверхностный скелет сюжета. А вот плоть, кровь и душа этой истории — в том, как эта «межмировость» проживается, как она ломает и собирает человека заново, и как она передаётся, словно эстафета, от отца к сыну.

Мне кажется, это история не столько о буддизме, сколько о глубочайшей человеческой травме и поиске способа жить дальше. Главный герой, Шапкин, прошёл через ад войны в Афганистане, предательство системы и сумасшедший дом. И его уход в монастырь — это не блажь, а отчаянная попытка спасти то, что осталось от его рассудка и души.

Автор не рисует его святым. Нет! Он показывает его сломленным, он «неистовствует» в келье, кричит, как «раненый зверь». И от этого его путь к умиротворению кажется таким настоящим и выстраданным.

А вот центр притяжения для меня оказался в его сыне, Лёне. Мы знакомимся с ним, когда он — подросток, которому смертельно стыдно за своего «психа»-отца.

Сцена, где он описывает другу, как отец не дал ему прихлопнуть муху, говоря: «Так, может быть, и ты мне надоел… Может, и мне тебя газетой пришлёпнуть?» — впечатляет. Она сразу показывает всю пропасть между их восприятием мира. Лёня видит назойливую проблему, которую надо устранить, а отец — живую жизнь, которую нужно уважать.

И вот за этим непониманием начинается медленное, трудное сближение. Мне очень нравится, как отец не читает сыну нравоучений. Он просто живёт и в нужные моменты подкидывает ему «ключи» для понимания.

Или эпизод с хамом на парковке, который орёт и матерится, а Шапкин просто молчит? Лёня в ярости: «Ты же офицер!» А отец потом объясняет: «Реагируют на оскорбления те, кто не уверен в себе… Уверенные же в себе — уверены в себе. Им никому ничего не нужно доказывать».

И ведь Лёня пробует этот «ключ» в школьном конфликте, и он срабатывает! Это такой красивый и реалистичный момент взросления — не когда тебе вбивают в голову правила, а когда ты сам находишь им применение.

Но самая сильная часть книги для меня — это финал, где история отцовского выбора настигает сына. Лёня, вопреки отчаянным мольбам отца, тоже отправляется на войну. Если говорить прямо — в повести не называется конкретная война, где воюет Лёня. Михаил Карусаттва создаёт собирательный, почти что притчевый образ современного конфликта. Для автора не так важно название войны. Гораздо важнее её механизм, её абсурдная и безжалостная суть, которая одинакова для любого времени и любого места. Автор показывает войну как машину по перемалыванию человеческих душ

И вот он там, в аду, бежит с автоматом, кричит: «Ура‑а‑а!», а вокруг гибнут его друзья. И в этот момент он совершает тот же, но ещё более радикальный акт пробуждения, что и его отец. Он не бежит с поля боя. Он просто… останавливается. Скидывает с себя всё: автомат, каску, форму — и садится на землю в позе лотоса.

Это один из самых мощных образов, что я встречал в современной прозе. Это не трусость. Это осознанный, молчаливый отказ от насилия. От системы, где «пацаны с этой стороны, и пацаны с той стороны — мы все заложники какой‑то очень умной политической игры».

И вот тут-то и проявляется вся глубина его преображения. Позже, когда он уже в тюрьме, к нему приходят «журналисты» из оппозиционной партии и предлагают сделку: «Мы сделаем тебя лицом нашей кампании, мы тебя освободим». А он отказывается. И этот отказ — не менее сильный поступок, чем тот, что на поле боя. Почему?

Потому что он понял главное. Он нашел свою свободу внутри себя и не хочет менять её на другую клетку, даже если та будет позолоченной. Стать «лицом партии» — значит снова стать винтиком в чужой игре, пусть и с другим лозунгом. А ему это больше не нужно. Его сила в том, что ему не нужно ничего доказывать этому миру и не нужно от него ничего получать для подтверждения своей правоты. Его знаменитая фраза сокамернику — лучшая тому иллюстрация:

«Видишь вот эту железную дверь? Она запирается на ключи. Это символ тюрьмы. И ты думаешь, что ты не свободен, так как у тебя нет ключей от этой двери. Но однажды мой отец передал мне ключи от Дхармы. А ключи от Дхармы — открывают все двери».

Вот это и есть тот самый финальный штрих к его портрету — портрету человека, который обрёл абсолютную внутреннюю свободу.

А после всего этого автор подбрасывает нам философское послесловие о двух типах пробуждённых людей: «бодхисаттвах» (тех, кто несёт учение другим, как Шапкин) и «архатах» (тех, кто обретает пробуждение для себя, как Лёня). И я с ним полностью согласен: нельзя сказать, кто «круче». Это просто два разных типа личности, два способа быть в гармонии с собой.

В общем, друзья, эта повесть — как долгий, неторопливый разговор с мудрым человеком. Она не даёт ответов, но заставляет задавать себе правильные вопросы: о войне и мире, о долге и свободе, о том, как мы реагируем на хамство в пробке, и о том, что оставим своим детям.

Это грустная, светлая и очень глубокая история, после которой хочется просто помолчать и посмотреть на текущую воду. Как по мне, это признак настоящей литературы.