Написал(-a) комментарий к посту Невеста

Опять же не верится что жесть творилась повсеместно.

А для общества со вполне себе средневековым сознанием и укладом, да еще с пережитками родо-племенного - это не жесть, это норма. Продать детей в рабство за долги - нормально, главное чтоб хозяин-работник остался, а детей он новых заделает. А раб - это скотина. И отношение именно как к скотине, хороший хозяин скотину просто так изводить не будет. Но при этом походя треснуть палкой, чтоб под ногами не путались - нормально. Особо шустрому порезать сухожилия на ногах - опять нормально, работать сможет, а сбежать нет. При малейшей угрозе голода раба зарезать, чтоб не кормить - снова нормально. А следующими пойдут под нож иждивенцы, потому что роду главное сохранить костяк мужчин, работников и воинов и костяк женщин фертильного возраста, а стариками и инвалидами пожертвуют в легкую.

Для современного общества - жесть и треш, для средневекового человека - повседневная обыденность.

И видим мы что? Тесно стоящую массу не очень толстых стволов, на которых до приличной высоты просто нет крупных ветвей.

И видим мы что? Тесно стоящую массу не очень толстых стволов, на которых до приличной высоты просто нет крупных ветвей.

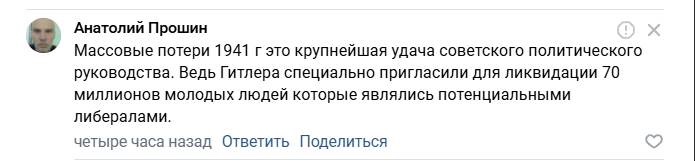

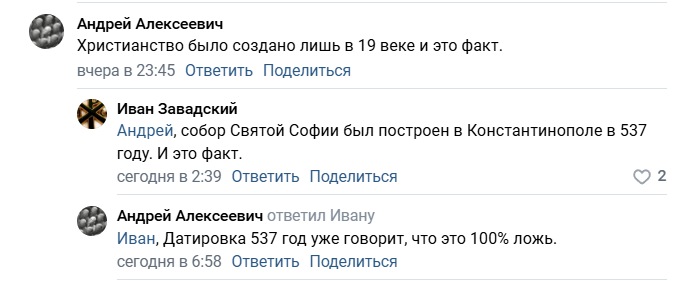

Нравится? Это вот продукт убеждения, что "историки лгут" и история дело простейшее. Оно вот такое. Тем более что сейчас эта недоученная шиза имеет возможность выплескивать свои познания в соцсеточки, а не только бухтеть под водочку на кухнях в узком кругу родственников и приятелей.

Нравится? Это вот продукт убеждения, что "историки лгут" и история дело простейшее. Оно вот такое. Тем более что сейчас эта недоученная шиза имеет возможность выплескивать свои познания в соцсеточки, а не только бухтеть под водочку на кухнях в узком кругу родственников и приятелей. И такой доспех от 15в не один. Их только в замке Хурбург штуки 4 более ранних чем хельмшмитовский. Я вам больше того скажу как бы не самый ранний фокр - это Статуя Св. Георгия в рыцарском вооружении конца 14в. авторства Жан де Берз, датированная 1390-ми и несущая все характерные черты рыцарского вооружения конца 14в. А так то конечно ничего нету.

И такой доспех от 15в не один. Их только в замке Хурбург штуки 4 более ранних чем хельмшмитовский. Я вам больше того скажу как бы не самый ранний фокр - это Статуя Св. Георгия в рыцарском вооружении конца 14в. авторства Жан де Берз, датированная 1390-ми и несущая все характерные черты рыцарского вооружения конца 14в. А так то конечно ничего нету.

Написал(-a) комментарий к посту Триста пятый раз про АК

И никогда не успокоятся. Потому что ориентируются исключительно на внешний дизайн. А вникать в особенности внутренней механики или не дай бог характеристики патронов - это сложно, нудно и ваще надо извилины напрягать.